若狭小浜の隣町、おおい町大島半島の各集落にも勧請縄が残っているというので足を伸ばしてきた。

小浜から27号線で西へ約30分、おおい町、大島半島は関西電力の大飯発電所があるところとしても名高く、地方の小さな町にして公共設備の行き届いた町のように見受けられました。

おおい町の中心、本郷から連絡橋にて大島半島に入るが道路はよく整備され、海を見ながらの快適なドライブコースです。

約10分も走ると、海岸線に民家の建ち並ぶ南浦で、そこから海沿いの旧集落を縫って走る海岸道路へと入っていく。

道路マップで調べても旧集落の名前は出てこないのでなんとも情けないがこの海岸沿いに旧八集落が存在してることになっている。

海岸線を走る道路は新道で、旧集落内を縫って走る旧道に入って最初に見かけたのが旧畑村の勧請縄。

離合不可能な集落の密集した家並の片側の軒先と対面する電柱間に勧請縄が掛けられていた。

縄は約5~6m、小勧請には藁下がりを12箇所、それに木蔦の小枝付け下げている。

ここでは勧請縄を「はなんとう」と呼んでいて「花ん涛」=「華祈涛」のことだ言われているようです。

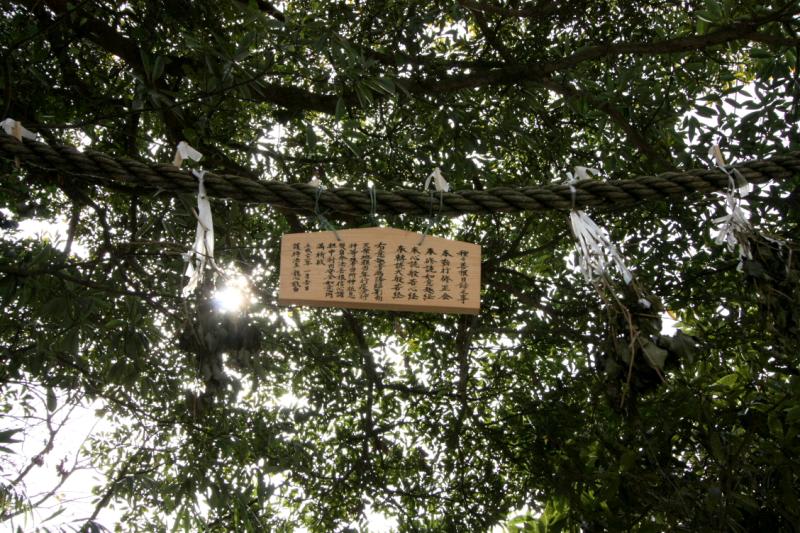

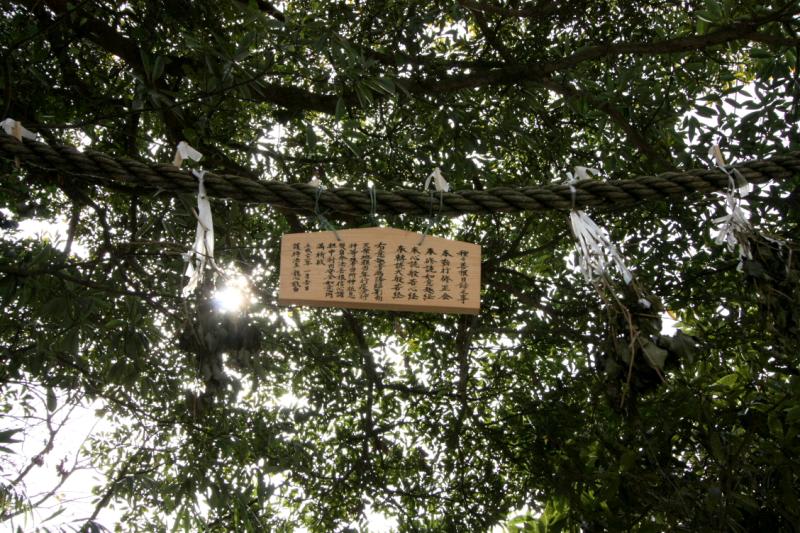

祈祷札は中央で片面には種種善根目録なるものが書き込まれ、さすれば村内安全などと解せる文字が書き込まれている。

この先をしばらく進むと大きな木立のトンネルをくぐるが、この木立と対面する電柱間の頭上に次の勧請縄を見つける。

これは脇今安の勧請縄らしいがここでは手作りの藁で縄を編むことは無く、太いロープを利用した縄になっている。

これは労力と最近確保の難しい藁収集の省力化を図ったもののようです。

ごらんの通りの勧請縄で祈祷札の表は畑村のものと同じです。

ただ、ここでは裏側が見えたので良く見ると藤原左近太夫が八人、藤原右近太夫が八人羅列してました。

この意味がまったく良く解りません。

次の、宮留集落がこの大島半島最終集落のようです。

幸いここでは、漁網作業中の人を見かけて縄のことを訊ねました。

少し怪訝そうに思われましたが納得してもらいその場所に行って見たところ、そこはこの集落の「ニソの森」らしく巨木が生い茂り、奥には小さな社が祀られていました。

この杜への入り口に金属製のポールが建てられ勧請縄が掛けけ渡されていました。

ここの太縄も太いロープが藁縄の代わりをしていて、小勧請も細めのロープが使われていて少し興醒めの感は否めません。

中央につけ下げられた祈祷札は、先の二例とまったく変わりません。

しかし裏側は少し違ってここではごらんのように、藤原姓で別々の名前が8人分書き込まれています。

最後に見たのは河村の勧請縄。

山手の集落への入り口と思われる、切通し上の崖の上手と片側道路脇の大きな木の間に勧請縄が渡されていました。

ここも前例通り、太縄、小勧請ともにロープが利用され省力化が図られています。

祈祷札の表は前例通りまったく同じですが裏面にはここでは20人以上の藤原さんが羅列されているようでした。

どうもこの藤原姓とこの大島半島の係わりが良く解りません。

これはただただ栄華を極めた藤原姓を呪具としているのだろうか??

撮影2009.2.28

MAP