奈良盆地の平野部には蛇縄を作る野祭りが何箇所かの集落に残されている。

今回僕が訪ねた鍵集落は田原本町、「唐子鍵弥生集落跡」の有る地域として古い古い歴史の有る集落です。

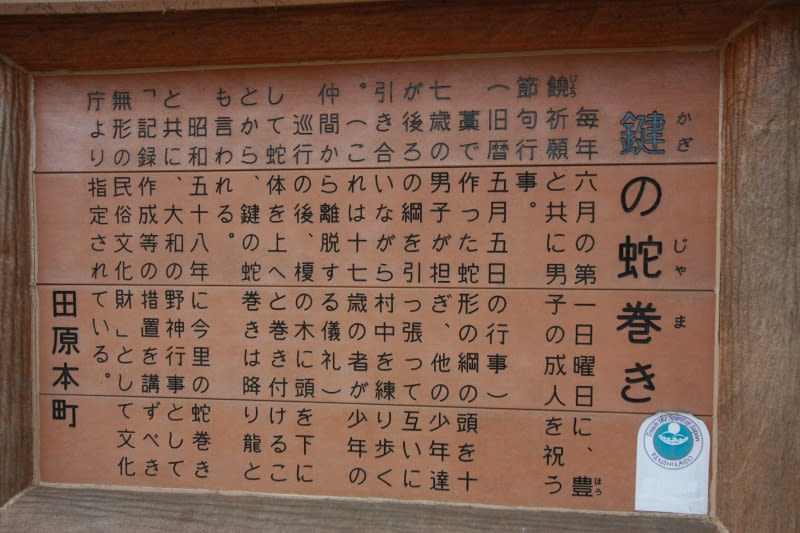

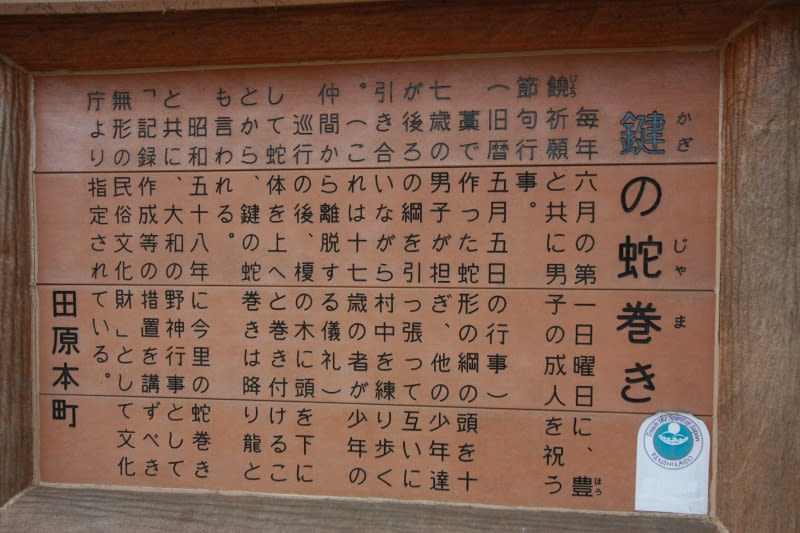

この鍵集落の「蛇巻き」が旧暦の5月5(端午の節句)に近い現在では6月第一日曜、集落の鎮守、八坂神社を拠点に行われるというので出かけてみた。

これは子供から大人への元服の意味を込めたものと、稲作田植えの時期に恵みの降雨を祈り、五穀豊穣を願う野神行事がひとつになったものだといわれています。

八坂神社の境内にでんと据え付けられた頭でっかちの蛇です。

どうしてこんなに頭が大きいのかは疑問ですが、それはた多分にこの蛇頭を担ぐ少年が元服を迎えるに当っての力試し?、又大人の世界に入るためには「これぐらいを担げなきゃ」というテストの意味を込めての大きさ重さ??

藁束を何重にも重ねて作った蛇頭は重さ役200kgとか??(ほんまかなあ??)

正面には若葉をつけた木の枝を角のように飾って、蛇頭にしては細すぎる蛇縄は新麦藁で長さ約15m。

境内に神職が現れ恭しく祝詞をあげ、蛇頭、蛇縄にお神酒をささげていざ出発。

蛇は龍、龍は雲を呼び雨をもたらす農耕神、又蛇は男性自身でもあり子孫繁栄の象徴としても捉えられている。

ここでは蛇頭を担ぐのは今年17歳になる男子と決められているそうですが何処でも少子化の現在、この集落も例外ではなく、年長者の氏子の人たちも手伝っての蛇頭の引廻しとなった。

これは気の毒、もう台車で移動する日も近いんじゃないとか思いながら眺めていたが・・・・・。

後ろの蛇縄は子供達や氏子が持って引き合いながらの行列となるのだが蛇頭が重過ぎて、少し進んでは小休止・・・・・、気の毒。

若者の大人への仲間入りと五穀豊穣を願い、集落内の新婚家庭や新築家庭に立ち寄りおめでとうと挨拶して立ち寄り、集落内を一巡、最後には集落の西はずれの「はったんさん(八王子)」」と呼ばれる木立に蛇縄を巻きつけ納め膳を供えて神職ととも稲作,田植えの時期に恵みの降雨を祈る。

これだけを見てると、どうしてこれはこれでしっかり集落の入り口を守る勧請縄の役目も果たしているようにも見える。

ここ鍵集落の蛇は頭を地に置いて尾を上にして蛇縄を木に巻き吊るすところから下り龍と呼ばれ、隣集落「今里」の上り龍(後日UP予定)と一対をなすものだといわれているようです。

撮影2009.6.7

MAP