「鉄と鉄銅 出して米英撃滅へ」は、

戦争ポスターの標語である。

「家庭の金属回収」。

「鉄と鉄銅 出して米英撃滅へ」

「長野県、大政翼賛会長野県支部、長野県翼賛壮年団本部、

大日本婦人会長野県支部、長野県青少年団、財団法人 戦時物資活用協会」

戦争ポスターから、戦争遂行の重要度がわかる。

戦争遂行の最重要課題は、戦費のねん出だった。

それは、国民が持っている金属の回収であり、

国民が蓄えているお金を貯蓄させたり、国債を買わせること、

労務動員して工場で働かせて、外貨を獲得することであった。

「貯蓄達成運動」。

「120億」の鉄槌を掲げている。

「大蔵省、道府県発行」

貯蓄は、戦費をねん出する手段だった。

阿智村ポスターから。

終戦時の昭和20年8月21日に、

「戦争ポスターは焼却せよ」、という国の命令、

「大東亜戦争関係ポスター類焼却の件」が出された。

しかし、長野県阿智村の当時の村長は、

「尊い教材になると考え、命がけで蔵に保管した」

それで、1937年~1945年までの戦争ポスター135枚が、

阿智村の元村長の土蔵から、まとまって見つかった。

戦後半世紀たった1994年のことである。

「阿智村ポスター」と呼ばれる。

この「阿智村ポスター」と常会の記録を見ると、

戦争を遂行するためには、戦費をねん出することに、

死命をかけていたことがわかる。

松本文書館には、常会の記録がある。

元町区長から常会への通達。

1941年9月14日。

国民貯蓄組合への加入促進運動実施に関する件。

国民貯蓄組合法が施行されたことから、

国民貯蓄組合を結成し、未加入者の絶無を行うこと。

1941年11月4日。

町内会婦人部設置に関する件。

婦人部を設置して、町内会の組織運営の強化を計る。

婦人部は貯蓄の励行をする。

1941年11月20日。

婦人常会開催に関する件。

「戦費と国債」の小冊子は、大蔵省が編纂に係わったもので、

各戸に回覧すること。

1941年11月25日。

一般家庭金属類特別回収に関する件。

回収物件は、各人の荷札を付けて、隣組長宅まで、差し出すこと。

買出人が鑑定し、買上伝票に記入すること。

また、新村地区の常会には、月々の協議事項の記録がある。1941年。

9月の常会協議事項として、

1.国債、債券の消化に関する事項、

2.国民貯蓄組合の設立に関する事項、

3.家庭用砂糖配給に関する事項、

5.米配給に関する事項、

9.海軍志願兵徴募割当に関する事項、

などの記載がある。

12月常会に取り上げる事項として

1.新生活様式の実践に関する事項、

2.国債、債券の消化に関する事項、

3.貯蓄実践強調期間に関する事項、

4.防火に関する事項、

12.兵役法の改正に関する事項、

13.一般民間金属類の回収に関する事項、

ほかの記載がある。

これらの常会の記録は、松本市文書館講座、

「文書にみる戦時下の松本」で知った。

戦時下で生きる重要事項、徹底事項で、

みなさんの常会でも残っていると思う。

つぎに、「阿智村ポスター」。

135枚を分類してみる。

1)国債の購入を促す戦争ポスターが、30%を占める。

2)貯蓄を促進する戦争ポスターが、8%を占める。

3)金属の回収や金の買上げの戦争ポスターが、11%を占める。

合わせて5割が、国民が持っている財産の吸い上げになる。

日本は、生糸が外貨獲得の稼ぎ頭で、

つぎに、お茶、そして、マッチだった。

生糸、お茶、マッチで稼いだ金で戦争に挑んだ。

国力は、アメリカの10分の1の日本が、米英に勝とうと戦争をした。

「阿智村ポスター」をみると、5割が戦費のねん出をしようとするもの。

国民が蓄えた財産に目を付けて、戦争を遂行したことがわかる。

姫路市立美術館の田島奈都子さんの資料から、分類してみた。

1)国債の購入を促す戦争ポスターについては、

つぎに掲載したので、参照してください。

「国債を買って 戦線に弾丸を送りましょう」、2015年8月16日。

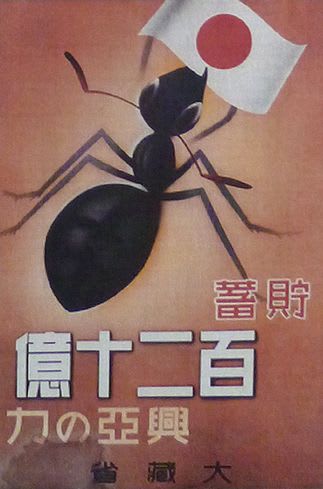

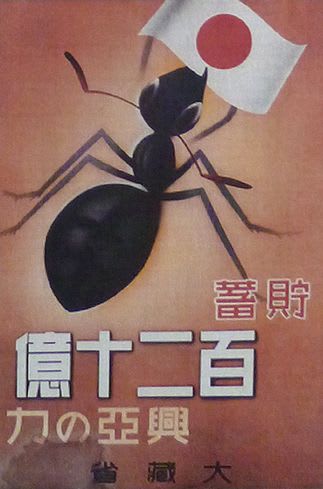

2)貯蓄を促進する戦争ポスターは、8%。

「貯蓄 120億」

アリが日章旗をくわえている。

「興亜の力」

「大蔵省」

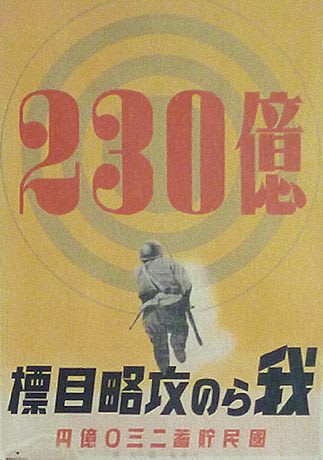

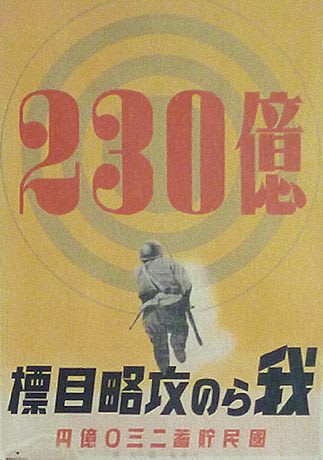

「230億」。

目標に向けて、230億と兵士が邁進する。

「我らの攻略目標」

「国民貯蓄230億円」

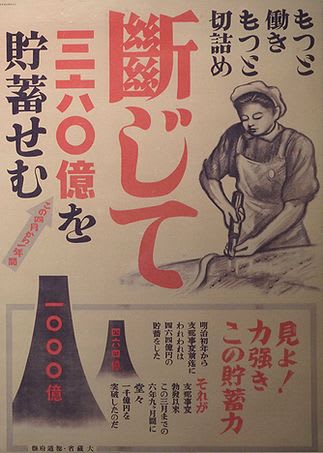

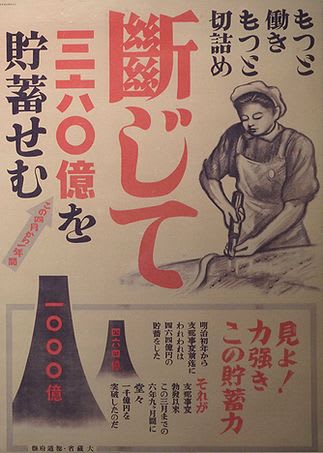

「断じて360億を貯蓄せよ」。「この4月から」。

「もっと働き もっと切詰め」

「見よ! 力強きこの貯蓄力」

「明治初年から 支那事変前までに

われわれは464億円の貯蓄をした」

「それが 支那事変勃発以来

この3月までの6年9ヶ月間に

堂々1千億円を突破したのだ」

「大蔵省 都道府県」

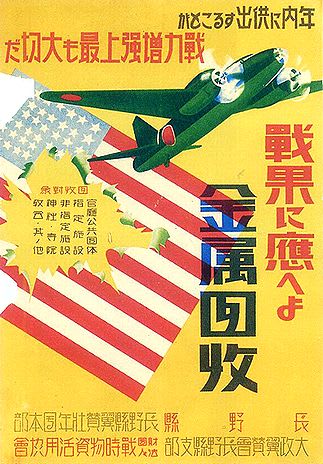

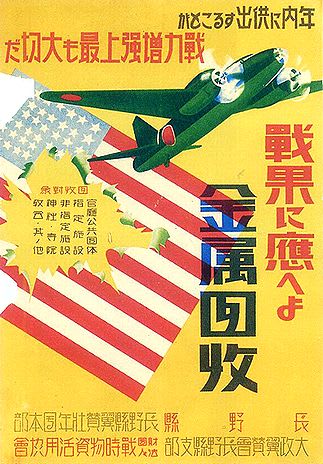

3)金属の回収や金の買上げの戦争ポスターは」、11%。

「戦果に応えよ 金属回収」。

戦闘機が、アメリカ国旗の上を飛ぶ。

アメリカ国旗は破られている。

「年内に供出することが 戦力増強上最も大切だ」

「回収対象 官庁公共団体、指定施設、非指定施設、神社・寺院、教会・その他」

「長野県、長野県翼賛壮年団本部、大政翼賛会長野県支部、財団法人 戦時物資活用協会」

これで、神社・寺院のこま犬、灯ろう、鐘は、なくなった、という。

「お国の為に金を政府に売りましょう」。

金の指輪や、ネックレースを掲げている。

「金も総動員」のタスキをかけている。

「買上げ値段 1匁(もんめ)14円43銭7厘5毛」

「手続はすべて銀行信託会社で致します」

「大蔵省 内務省 後援」

「政府へ/金売却取扱店」

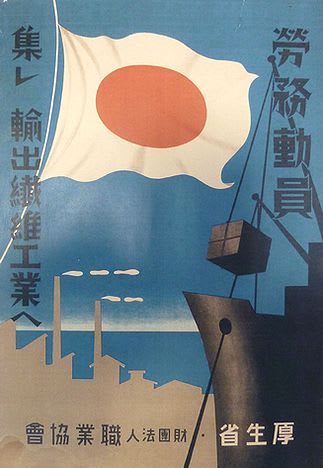

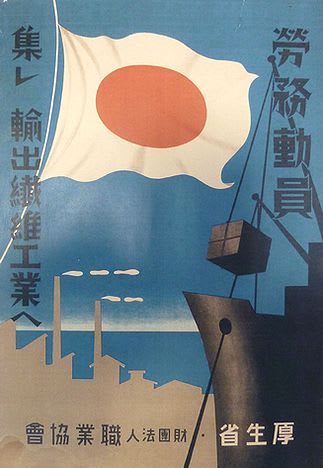

4)工場への労務動員、生産向上の戦争ポスターが、12%を占める。

兵士への物資供給であったり、外貨獲得をねらったものである。

後方支援が戦争遂行のために、重要な課題であった。

「労務動員」。

「集れ 輸出繊維工業へ」

「厚生省、財団法人 職業協会」

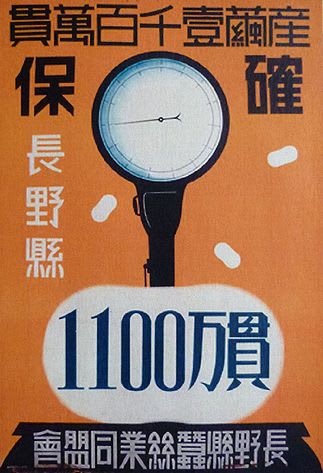

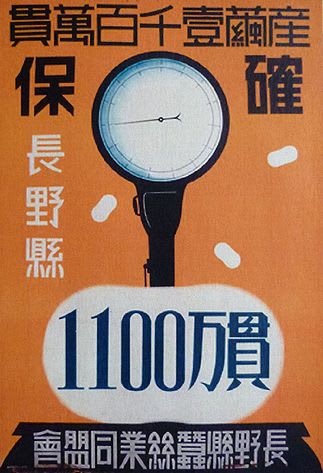

「まゆ生産 1100万貫 確保」。

「長野県」、

「長野県蚕糸業同盟会」

1100万貫 は4.2万トンになる。

生糸は、外貨獲得のトップ。

生産額は長野県がトップで、

増産の割り当てを確保しようとした。

「労務動員」。

「行け! 人絹 スフ工場へ」

「外貨獲得10億円」

「厚生省、財団法人 職業協会」

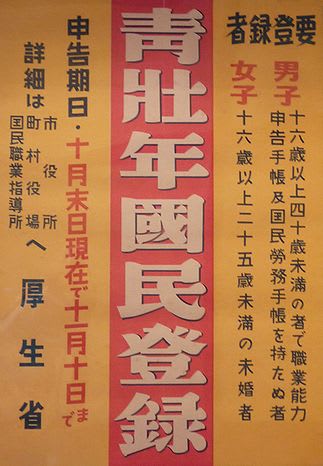

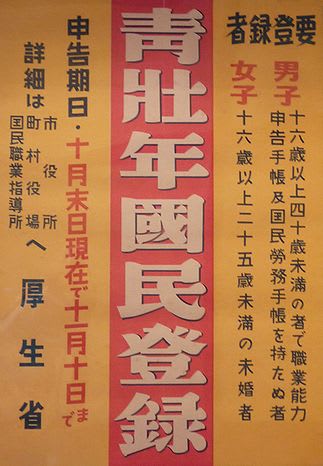

「青壮年国民登録」。

「要登録者」

「男子 16歳以上 40歳未満の者で、

職業能力申告手帳及び国民労務手帳を持たぬもの」

「女子 16歳以上 25歳未満の未婚者」

「申告期日・10月末日現在で11月10日まで」

「詳細は市役所、町村役場、国民職業指導書へ」

「厚生省」

婦人は、農業で食糧の確保をしたり、工場労働者になった。

青壮年も、労働者として、生産に充てたい。

5)軍の募集、満蒙開拓青少年義勇軍の募集などが、10%。

戦争を遂行する兵士が要る。

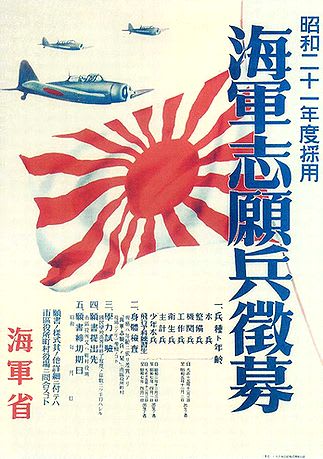

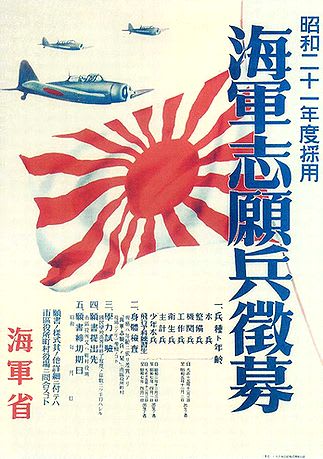

「昭和21年度採用 海軍志願兵徴募」。

「1.丙種と年齢 14歳、16歳以上

2.身体検査

3.学力試験

4.願書提出先

5.願書締切期日」

「願書の様式その他詳細については

市区役所町村役場に問合すこと」

「海軍省」

「往け若人! 北満の沃野へ!!」。

「満蒙開拓青少年義勇軍募集」。

「詳細は市町村役場へ」

「長野県」

「満蒙開拓青少年義勇軍」とは、

15歳~19歳の青少年を募集し、

茨城県の内原訓練所で、3ヶ月訓練してから、

「北満」、つまり、ソ連国境の奥地へ送り込み、国境警備にあてた。

長野県が独自に製作したポスター、

「満蒙開拓青少年義勇軍」の募集に、

長野県は、力を入れていたことがわかる。

「満蒙開拓青少年義勇隊」。

「シベリア俘虜記」。穂苅甲子男 著、光人NF文庫から。

「満蒙開拓青少年義勇軍」は、満洲では、

「満蒙開拓青少年義勇隊」と呼ばれた。

「関東軍」のほかに、また「軍」が来た、

と思われるの避けるためだった。

実際の「満蒙開拓青少年義勇隊」は、

洗濯もせず、汚れた衣服を着ている、

打ちひしがれている、喜びや希望に満ちた顔ではない。

半数以上が亡くなった部隊があった。

斉藤中隊は、217名中、121人が亡くなった。

昭和20年8月 国境を突破したソ連軍の怒涛の進攻の前に、

なんら、なす術もなく 全員捕虜となった。銃口を背に、

過酷な重労働を強いられ、寒さと飢えと疲労のため、

つぎつぎに病に倒れた。14~15歳の少年達だった。

6)戦死者への名誉、傷病兵の更生などが、13%。

戦死者を国の誉としてたたえ、傷病兵には手当、更生を行う。

「誉の遺族へ挙国の援護」。

遺族が戦死者のかぶとを持っている。

「厚生省」。

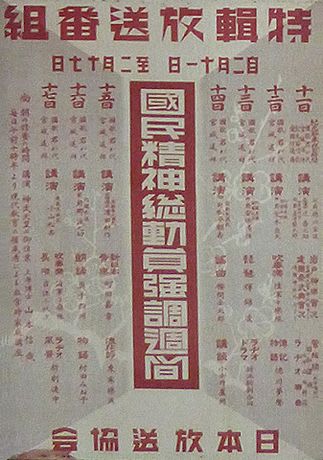

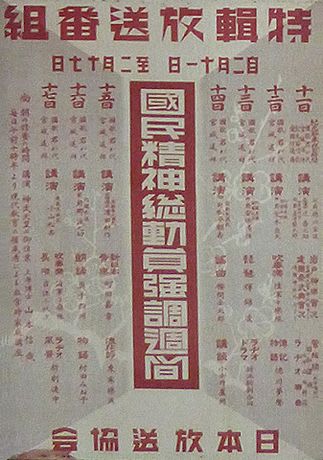

7)国民精神総動員、心身の鍛錬など、軍国主義への傾倒が、7%。

戦意の高揚を徹底し、意識の変革を促す。

「国民精神総動員」。

金地に日の丸。

「帝国政府」

「国民精神総動員強調週間」。

「特輯放送番組」

「2月11日から 2月17日まで」

「日本放送協会(NHK)」

8)そのほか、米の節約、学童疎開の受け入れ、

赤十字デー、国勢調査、植樹祭、お祭りなどが、7%。

「米英撃滅」に向かって進めた戦争には、

国民総動員で臨み、戦費のねん出が重要事項だったことを、

阿智村ポスターが教えてくれた。

「米英撃滅」のアメリカとイギリスに赴任した。

戦後40年のことで、アメリカとイギリスから、

「日本撃滅!」、「仕返しだ!」とばかりに、

嫌な思いをさせられることはなかったな。

「来るもの拒まず、アメリカ人になるならば」

とウエルカムで、技術を持ってくるか、

アメリカ人の雇用の機会を増やすならば、

ワーキング・ビザは下りた。イギリスも同じ。

隣人も親切で、生活の面倒までみてくれた。

アメリカでテニス、イギリスでゴルフをした。

プライベートの旅行を含めて、世界50ヵ国以上を訪問したが、

戦後の廃墟の中から立ち上がった日本人に、驚嘆し、尊敬して、

「これは聞こう!」、「これは話そう!」と、寄ってきて、

本音で話す人がほとんどだった。

70年前は、「米英撃滅」で兵士は死んでいった。

「イタイ!」、「苦しい!」、「おかあさ~ん!」と言いながら。

70年後の現在は、「米英撃滅」の代わりに、

“Win Win”で、双方が勝つ形態を探していく。

弾を打ち込めば、相手も打ち返してくるに決まっている。

儲かるのは、軍需産業?

戦争ポスターの標語である。

「家庭の金属回収」。

「鉄と鉄銅 出して米英撃滅へ」

「長野県、大政翼賛会長野県支部、長野県翼賛壮年団本部、

大日本婦人会長野県支部、長野県青少年団、財団法人 戦時物資活用協会」

戦争ポスターから、戦争遂行の重要度がわかる。

戦争遂行の最重要課題は、戦費のねん出だった。

それは、国民が持っている金属の回収であり、

国民が蓄えているお金を貯蓄させたり、国債を買わせること、

労務動員して工場で働かせて、外貨を獲得することであった。

「貯蓄達成運動」。

「120億」の鉄槌を掲げている。

「大蔵省、道府県発行」

貯蓄は、戦費をねん出する手段だった。

阿智村ポスターから。

終戦時の昭和20年8月21日に、

「戦争ポスターは焼却せよ」、という国の命令、

「大東亜戦争関係ポスター類焼却の件」が出された。

しかし、長野県阿智村の当時の村長は、

「尊い教材になると考え、命がけで蔵に保管した」

それで、1937年~1945年までの戦争ポスター135枚が、

阿智村の元村長の土蔵から、まとまって見つかった。

戦後半世紀たった1994年のことである。

「阿智村ポスター」と呼ばれる。

この「阿智村ポスター」と常会の記録を見ると、

戦争を遂行するためには、戦費をねん出することに、

死命をかけていたことがわかる。

松本文書館には、常会の記録がある。

元町区長から常会への通達。

1941年9月14日。

国民貯蓄組合への加入促進運動実施に関する件。

国民貯蓄組合法が施行されたことから、

国民貯蓄組合を結成し、未加入者の絶無を行うこと。

1941年11月4日。

町内会婦人部設置に関する件。

婦人部を設置して、町内会の組織運営の強化を計る。

婦人部は貯蓄の励行をする。

1941年11月20日。

婦人常会開催に関する件。

「戦費と国債」の小冊子は、大蔵省が編纂に係わったもので、

各戸に回覧すること。

1941年11月25日。

一般家庭金属類特別回収に関する件。

回収物件は、各人の荷札を付けて、隣組長宅まで、差し出すこと。

買出人が鑑定し、買上伝票に記入すること。

また、新村地区の常会には、月々の協議事項の記録がある。1941年。

9月の常会協議事項として、

1.国債、債券の消化に関する事項、

2.国民貯蓄組合の設立に関する事項、

3.家庭用砂糖配給に関する事項、

5.米配給に関する事項、

9.海軍志願兵徴募割当に関する事項、

などの記載がある。

12月常会に取り上げる事項として

1.新生活様式の実践に関する事項、

2.国債、債券の消化に関する事項、

3.貯蓄実践強調期間に関する事項、

4.防火に関する事項、

12.兵役法の改正に関する事項、

13.一般民間金属類の回収に関する事項、

ほかの記載がある。

これらの常会の記録は、松本市文書館講座、

「文書にみる戦時下の松本」で知った。

戦時下で生きる重要事項、徹底事項で、

みなさんの常会でも残っていると思う。

つぎに、「阿智村ポスター」。

135枚を分類してみる。

1)国債の購入を促す戦争ポスターが、30%を占める。

2)貯蓄を促進する戦争ポスターが、8%を占める。

3)金属の回収や金の買上げの戦争ポスターが、11%を占める。

合わせて5割が、国民が持っている財産の吸い上げになる。

日本は、生糸が外貨獲得の稼ぎ頭で、

つぎに、お茶、そして、マッチだった。

生糸、お茶、マッチで稼いだ金で戦争に挑んだ。

国力は、アメリカの10分の1の日本が、米英に勝とうと戦争をした。

「阿智村ポスター」をみると、5割が戦費のねん出をしようとするもの。

国民が蓄えた財産に目を付けて、戦争を遂行したことがわかる。

姫路市立美術館の田島奈都子さんの資料から、分類してみた。

1)国債の購入を促す戦争ポスターについては、

つぎに掲載したので、参照してください。

「国債を買って 戦線に弾丸を送りましょう」、2015年8月16日。

2)貯蓄を促進する戦争ポスターは、8%。

「貯蓄 120億」

アリが日章旗をくわえている。

「興亜の力」

「大蔵省」

「230億」。

目標に向けて、230億と兵士が邁進する。

「我らの攻略目標」

「国民貯蓄230億円」

「断じて360億を貯蓄せよ」。「この4月から」。

「もっと働き もっと切詰め」

「見よ! 力強きこの貯蓄力」

「明治初年から 支那事変前までに

われわれは464億円の貯蓄をした」

「それが 支那事変勃発以来

この3月までの6年9ヶ月間に

堂々1千億円を突破したのだ」

「大蔵省 都道府県」

3)金属の回収や金の買上げの戦争ポスターは」、11%。

「戦果に応えよ 金属回収」。

戦闘機が、アメリカ国旗の上を飛ぶ。

アメリカ国旗は破られている。

「年内に供出することが 戦力増強上最も大切だ」

「回収対象 官庁公共団体、指定施設、非指定施設、神社・寺院、教会・その他」

「長野県、長野県翼賛壮年団本部、大政翼賛会長野県支部、財団法人 戦時物資活用協会」

これで、神社・寺院のこま犬、灯ろう、鐘は、なくなった、という。

「お国の為に金を政府に売りましょう」。

金の指輪や、ネックレースを掲げている。

「金も総動員」のタスキをかけている。

「買上げ値段 1匁(もんめ)14円43銭7厘5毛」

「手続はすべて銀行信託会社で致します」

「大蔵省 内務省 後援」

「政府へ/金売却取扱店」

4)工場への労務動員、生産向上の戦争ポスターが、12%を占める。

兵士への物資供給であったり、外貨獲得をねらったものである。

後方支援が戦争遂行のために、重要な課題であった。

「労務動員」。

「集れ 輸出繊維工業へ」

「厚生省、財団法人 職業協会」

「まゆ生産 1100万貫 確保」。

「長野県」、

「長野県蚕糸業同盟会」

1100万貫 は4.2万トンになる。

生糸は、外貨獲得のトップ。

生産額は長野県がトップで、

増産の割り当てを確保しようとした。

「労務動員」。

「行け! 人絹 スフ工場へ」

「外貨獲得10億円」

「厚生省、財団法人 職業協会」

「青壮年国民登録」。

「要登録者」

「男子 16歳以上 40歳未満の者で、

職業能力申告手帳及び国民労務手帳を持たぬもの」

「女子 16歳以上 25歳未満の未婚者」

「申告期日・10月末日現在で11月10日まで」

「詳細は市役所、町村役場、国民職業指導書へ」

「厚生省」

婦人は、農業で食糧の確保をしたり、工場労働者になった。

青壮年も、労働者として、生産に充てたい。

5)軍の募集、満蒙開拓青少年義勇軍の募集などが、10%。

戦争を遂行する兵士が要る。

「昭和21年度採用 海軍志願兵徴募」。

「1.丙種と年齢 14歳、16歳以上

2.身体検査

3.学力試験

4.願書提出先

5.願書締切期日」

「願書の様式その他詳細については

市区役所町村役場に問合すこと」

「海軍省」

「往け若人! 北満の沃野へ!!」。

「満蒙開拓青少年義勇軍募集」。

「詳細は市町村役場へ」

「長野県」

「満蒙開拓青少年義勇軍」とは、

15歳~19歳の青少年を募集し、

茨城県の内原訓練所で、3ヶ月訓練してから、

「北満」、つまり、ソ連国境の奥地へ送り込み、国境警備にあてた。

長野県が独自に製作したポスター、

「満蒙開拓青少年義勇軍」の募集に、

長野県は、力を入れていたことがわかる。

「満蒙開拓青少年義勇隊」。

「シベリア俘虜記」。穂苅甲子男 著、光人NF文庫から。

「満蒙開拓青少年義勇軍」は、満洲では、

「満蒙開拓青少年義勇隊」と呼ばれた。

「関東軍」のほかに、また「軍」が来た、

と思われるの避けるためだった。

実際の「満蒙開拓青少年義勇隊」は、

洗濯もせず、汚れた衣服を着ている、

打ちひしがれている、喜びや希望に満ちた顔ではない。

半数以上が亡くなった部隊があった。

斉藤中隊は、217名中、121人が亡くなった。

昭和20年8月 国境を突破したソ連軍の怒涛の進攻の前に、

なんら、なす術もなく 全員捕虜となった。銃口を背に、

過酷な重労働を強いられ、寒さと飢えと疲労のため、

つぎつぎに病に倒れた。14~15歳の少年達だった。

6)戦死者への名誉、傷病兵の更生などが、13%。

戦死者を国の誉としてたたえ、傷病兵には手当、更生を行う。

「誉の遺族へ挙国の援護」。

遺族が戦死者のかぶとを持っている。

「厚生省」。

7)国民精神総動員、心身の鍛錬など、軍国主義への傾倒が、7%。

戦意の高揚を徹底し、意識の変革を促す。

「国民精神総動員」。

金地に日の丸。

「帝国政府」

「国民精神総動員強調週間」。

「特輯放送番組」

「2月11日から 2月17日まで」

「日本放送協会(NHK)」

8)そのほか、米の節約、学童疎開の受け入れ、

赤十字デー、国勢調査、植樹祭、お祭りなどが、7%。

「米英撃滅」に向かって進めた戦争には、

国民総動員で臨み、戦費のねん出が重要事項だったことを、

阿智村ポスターが教えてくれた。

「米英撃滅」のアメリカとイギリスに赴任した。

戦後40年のことで、アメリカとイギリスから、

「日本撃滅!」、「仕返しだ!」とばかりに、

嫌な思いをさせられることはなかったな。

「来るもの拒まず、アメリカ人になるならば」

とウエルカムで、技術を持ってくるか、

アメリカ人の雇用の機会を増やすならば、

ワーキング・ビザは下りた。イギリスも同じ。

隣人も親切で、生活の面倒までみてくれた。

アメリカでテニス、イギリスでゴルフをした。

プライベートの旅行を含めて、世界50ヵ国以上を訪問したが、

戦後の廃墟の中から立ち上がった日本人に、驚嘆し、尊敬して、

「これは聞こう!」、「これは話そう!」と、寄ってきて、

本音で話す人がほとんどだった。

70年前は、「米英撃滅」で兵士は死んでいった。

「イタイ!」、「苦しい!」、「おかあさ~ん!」と言いながら。

70年後の現在は、「米英撃滅」の代わりに、

“Win Win”で、双方が勝つ形態を探していく。

弾を打ち込めば、相手も打ち返してくるに決まっている。

儲かるのは、軍需産業?