テンダーが格好になったので機関車の仕上げを行い、併せてチェックをしてみます。

連結面を見比べてみます。

運転室の床を実物の様にテンダー寄りに張り出させるかどうか、またその場合はどうやるか方法を考えます。

実はこの時点では問題点に気が付いていません。

フロントデッキ一番下のステップを正しい形に付け直します。 普通に付けてしまったステップを撤去します。

そして0.3㎜ドリルで穴を整えます。

この様な形に付け直しました。

全てを重ねて置いてみます。

不思議とぴったり高さが合いました。

機関士側斜め後ろから見たところです。 こちらも大丈夫です。

付けていなかったキャブ下のステップを付けました。

デフに付く手摺は長さ等がドンピシャに一致するかもしれないと見立てたIMONのDD51用のパーツを使おうと用意しました。

ところがこのC55、此処に付ける手摺は用意されていないにもかかわらず、手摺の穴用のスペースはきっちり用意され、位置決め用のはっきりした窪みもあります。

ただし、中央の支柱の為の穴位置は用意されていません。

用意された両端位置に径0.3㎜のドリルで穴を開けます。

此処まで決められていると0.2㎜以上の長さの違いでも許されそうにありません。

ところがこのIMONの「DD51のボンネットキャブ寄り」に使う手摺はどこまでチェックしても長さが完璧に一致しています。

完全に一致です。 完璧です。 世の中には時に信じられないことが起こるのですね。

中央の支柱は取付には一切関係なく当てられているだけです。

IMONパーツが強度上の理由でステンレス製なのでステンレス用フラックスとハンダでハンダ付けしました。

ハンダ吸収線を使いたいところですが今日も活躍の機会はありませんでした。

上手く行きました。

「キャブ床をどうするか」に移ります。 パーツはこうなっているキャブ床取付用のアングルですが、

延長するうえで邪魔な部分は切ってしまいました。

1/87スケールの網目はIMONから出ていますが、上手く行くかどうか・・・

珊瑚の網目板は真鍮板0.3㎜厚、IMONは洋白製0.2㎜厚です。 これで上手く行くのかな・・・

ちなみに最近のIMON蒸機の網目板は洋白製0.15㎜厚です。 ・・・それを浅くエッチングして同じくエッチングで残したボルトの頭を下側からプレスで叩いてボルト表現にしているのです。

一点ものならボルトを真鍮線埋め込みで表現したいですが、僅か20両とはいえ量産ですから個体差が出にくい工作方を選んでいます。

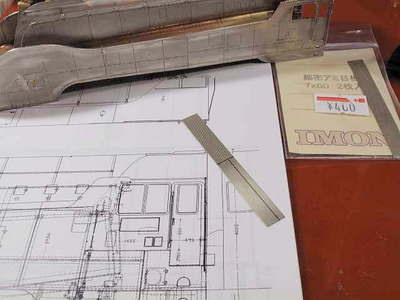

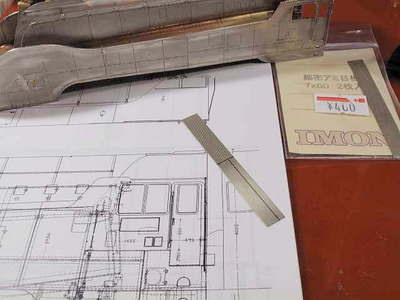

実物の床はこの図面の様に台形のでっぱりを形成しています。

幅と奥行きをケガイてカッターで切って作ります。

切りました。

延長した床の端面に使う帯板を見立てようとしています。

1.2㎜、0.8㎜、0.7㎜幅の真鍮帯板・・・・これは私の真鍮素材ストックの中から掘り出しました。

結局0.8㎜幅を選びました。 スジが入っている地点で折目付きにします。

この時点ではキャブ床の高さが「なっていない」事に気が付いていませんのでテンダーとの干渉を恐れてこの幅にしましたが、もっと大きな幅の帯板で良かったことが後で判りました。

キャブ下ステップが付いた台枠側後端梁に補強帯板を避ける溝をヤスリで削って掘り、延長床板と床板の下に補強帯板(1.2㎜)をハンダ付けする事にします。

ハンダマスキング用テープを高さを一致させなくてはいけない上面に貼って固定しに掛ります。

キャブ床板はボイラーに一体化しています。

ボイラーごと万力に咥えます。

こうやって補強を付けて置いてハンダを流す作戦です。

補強用の帯板には0.3㎜厚真鍮網目板(珊瑚のオリジナル部分)とIMONの拡大部分帯板0.2㎜厚の段差を折り合いつけられるようにヤスリで段差を付けてあります。

此処までハンダ付けしたらすぐに端面板をハンダ付けします。

ハンダ付け終了。

後端板より網目板が出っ張っているのは計画通りです。

後端板より出っ張っている部分はヤスリで削って整えます。 →簡単に綺麗に仕上げる工夫です。

これも上手く行きました。 思った以上に馴染みます。

下から見るとこんな感じ、補強避けの削った部分もよく判ります。

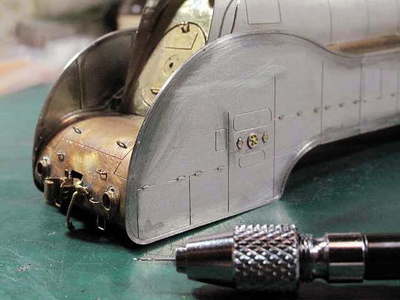

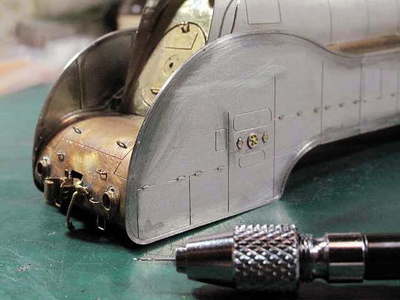

煙室扉の機関士側、隙間が目立つので整えます。

煙室扉が開いているのは、ハンダが流れ過ぎても大丈夫なようにマスキングしようとしているのです。

一回流しました。 しかしよく見ると

機関士側の流線型カバーがぴたっと当たっていない感じです。

整えてもう一回流しました。

ボイラーカバーとボイラーの間に異様に大きな隙間が・・・と思ってよく見ると機関士席から前が見える感じがしません。

よく考えてみると高さを決めている部品の取付位置に根拠が希薄だったことに思い至りました。

高さを変えました。 変えてみて気が付いたのは床板の高さが運転室ドアの下場に一致させるべきという事です。

何度かの微調整をすることになります。

キャブ床がテンダーに対して相対的に高い位置に代わり、自然な感じに成りそうです。 そうなるとキャブ床の後梁はもっと遥かに上下幅が大きな帯板・・・・例えば2mm程度のモノを持ってきても良かったのです。

ともかく、ボイラーとボイラーカバー(あるいは運転室の欠き取り部分と)の関係が良くなり、機関士椅子と窓の関係が改善されたとはいえ、全体の高さと機関車前後の傾きの関係は一気に破綻状態になりました。

このキットの手強さ(正直正確に言うならば滅茶苦茶振り)をこの時点に来て思い知らされる状況です。

連結面を見比べてみます。

運転室の床を実物の様にテンダー寄りに張り出させるかどうか、またその場合はどうやるか方法を考えます。

実はこの時点では問題点に気が付いていません。

フロントデッキ一番下のステップを正しい形に付け直します。 普通に付けてしまったステップを撤去します。

そして0.3㎜ドリルで穴を整えます。

この様な形に付け直しました。

全てを重ねて置いてみます。

不思議とぴったり高さが合いました。

機関士側斜め後ろから見たところです。 こちらも大丈夫です。

付けていなかったキャブ下のステップを付けました。

デフに付く手摺は長さ等がドンピシャに一致するかもしれないと見立てたIMONのDD51用のパーツを使おうと用意しました。

ところがこのC55、此処に付ける手摺は用意されていないにもかかわらず、手摺の穴用のスペースはきっちり用意され、位置決め用のはっきりした窪みもあります。

ただし、中央の支柱の為の穴位置は用意されていません。

用意された両端位置に径0.3㎜のドリルで穴を開けます。

此処まで決められていると0.2㎜以上の長さの違いでも許されそうにありません。

ところがこのIMONの「DD51のボンネットキャブ寄り」に使う手摺はどこまでチェックしても長さが完璧に一致しています。

完全に一致です。 完璧です。 世の中には時に信じられないことが起こるのですね。

中央の支柱は取付には一切関係なく当てられているだけです。

IMONパーツが強度上の理由でステンレス製なのでステンレス用フラックスとハンダでハンダ付けしました。

ハンダ吸収線を使いたいところですが今日も活躍の機会はありませんでした。

上手く行きました。

「キャブ床をどうするか」に移ります。 パーツはこうなっているキャブ床取付用のアングルですが、

延長するうえで邪魔な部分は切ってしまいました。

1/87スケールの網目はIMONから出ていますが、上手く行くかどうか・・・

珊瑚の網目板は真鍮板0.3㎜厚、IMONは洋白製0.2㎜厚です。 これで上手く行くのかな・・・

ちなみに最近のIMON蒸機の網目板は洋白製0.15㎜厚です。 ・・・それを浅くエッチングして同じくエッチングで残したボルトの頭を下側からプレスで叩いてボルト表現にしているのです。

一点ものならボルトを真鍮線埋め込みで表現したいですが、僅か20両とはいえ量産ですから個体差が出にくい工作方を選んでいます。

実物の床はこの図面の様に台形のでっぱりを形成しています。

幅と奥行きをケガイてカッターで切って作ります。

切りました。

延長した床の端面に使う帯板を見立てようとしています。

1.2㎜、0.8㎜、0.7㎜幅の真鍮帯板・・・・これは私の真鍮素材ストックの中から掘り出しました。

結局0.8㎜幅を選びました。 スジが入っている地点で折目付きにします。

この時点ではキャブ床の高さが「なっていない」事に気が付いていませんのでテンダーとの干渉を恐れてこの幅にしましたが、もっと大きな幅の帯板で良かったことが後で判りました。

キャブ下ステップが付いた台枠側後端梁に補強帯板を避ける溝をヤスリで削って掘り、延長床板と床板の下に補強帯板(1.2㎜)をハンダ付けする事にします。

ハンダマスキング用テープを高さを一致させなくてはいけない上面に貼って固定しに掛ります。

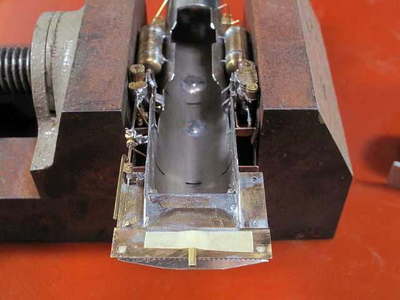

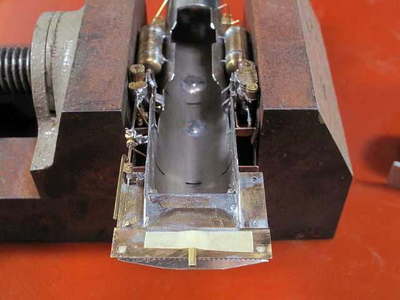

キャブ床板はボイラーに一体化しています。

ボイラーごと万力に咥えます。

こうやって補強を付けて置いてハンダを流す作戦です。

補強用の帯板には0.3㎜厚真鍮網目板(珊瑚のオリジナル部分)とIMONの拡大部分帯板0.2㎜厚の段差を折り合いつけられるようにヤスリで段差を付けてあります。

此処までハンダ付けしたらすぐに端面板をハンダ付けします。

ハンダ付け終了。

後端板より網目板が出っ張っているのは計画通りです。

後端板より出っ張っている部分はヤスリで削って整えます。 →簡単に綺麗に仕上げる工夫です。

これも上手く行きました。 思った以上に馴染みます。

下から見るとこんな感じ、補強避けの削った部分もよく判ります。

煙室扉の機関士側、隙間が目立つので整えます。

煙室扉が開いているのは、ハンダが流れ過ぎても大丈夫なようにマスキングしようとしているのです。

一回流しました。 しかしよく見ると

機関士側の流線型カバーがぴたっと当たっていない感じです。

整えてもう一回流しました。

ボイラーカバーとボイラーの間に異様に大きな隙間が・・・と思ってよく見ると機関士席から前が見える感じがしません。

よく考えてみると高さを決めている部品の取付位置に根拠が希薄だったことに思い至りました。

高さを変えました。 変えてみて気が付いたのは床板の高さが運転室ドアの下場に一致させるべきという事です。

何度かの微調整をすることになります。

キャブ床がテンダーに対して相対的に高い位置に代わり、自然な感じに成りそうです。 そうなるとキャブ床の後梁はもっと遥かに上下幅が大きな帯板・・・・例えば2mm程度のモノを持ってきても良かったのです。

ともかく、ボイラーとボイラーカバー(あるいは運転室の欠き取り部分と)の関係が良くなり、機関士椅子と窓の関係が改善されたとはいえ、全体の高さと機関車前後の傾きの関係は一気に破綻状態になりました。

このキットの手強さ(正直正確に言うならば滅茶苦茶振り)をこの時点に来て思い知らされる状況です。