写真だけでも出します。

秋葉原店“モンタ”でお馴染み岩澤先輩が探してくれたメルクリン製シーネンツェッペリンです。

興味津々のプロペラを早くも外しています。

裏返してみると車体下側が黒くて目立ちませんが膨らんでいます。

メルクリン製もプロペラが回転しますが、推力としての期待度はゼロです。

4翅なので登場から少しの間を表しています。

実物は2翅に交換されています。

格好が良いので4翅を選びます。(メルクリンも同じ気持ちでしょう)

模型付属がオレンジ色 (実物は白黒写真でもオレンジ色には見えません)

グレーと黒は玩具のドローンのプロペラです。

大きさが適当そうな「交換用プロペラ」を4種類ばかり買ってみたら「当り」が有ったのです。

物凄く軽いプラスチック車体、機械満載で物凄く重い下回り。 台枠は分厚いダイキャストで電気機関車程の重さが有ります。

前側から

西武クハ1311(1/87)に使う予定のT車用床下機器取付板がぴったりの横幅。

ごついプロペラ用モーター。

ピニオンギヤプーリーでドローン用モーターのギヤを外します。

メルクリンの模型は実物よりかなり腰高です。

実物は軽量(僅か20t)で、2軸車。

実物のホイールベースは19.6m(HOで225㎜)

模型はボギーで外側車輪同志で測っても208㎜しかありません。

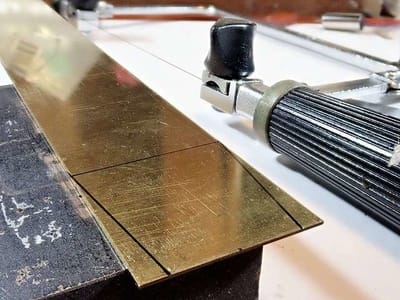

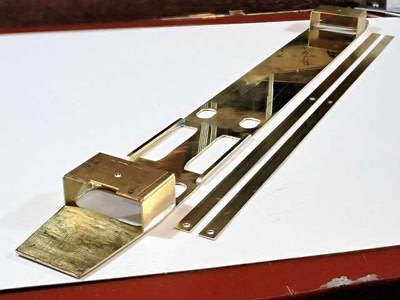

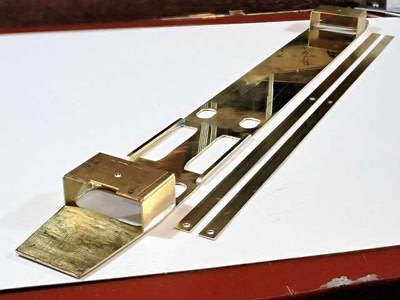

KSモデルだったと思いますが、30㎜巾0.7㎜厚真鍮板が有りましたのでそれで床板を作ります。

適当に切り抜いて

出来ました。 この辺りは鼻歌でした。

TAMIYAショップやハンズで買った小さめのベアリングを掘り返してみます。

皆大きい! 中でハンズで買った内径1.5mm外径5㎜が一番使えそうです。

モーターは玩具のドローン用としてはやや大きめ、径8.4㎜くらいのものです。

我家のジャンク箱からいろいろなものを出してみます。

結局採用したのは内径1㎜のベアリングでしたので皆外れです。

ドローンのモーターは12Vのままでも大丈夫という話も聞いていたのですがDC-DCコンバーターで5Vまで下げて使います。

一発で焼けたら交換するのが大変になりそうなので・・・

結局ネットでベアリング買いました。

内径1㎜外径3mm

内径1.5㎜外径4㎜

の2種類です。

工具箱には金工用の大きなドリル歯がそろっていました。 ありがたい!

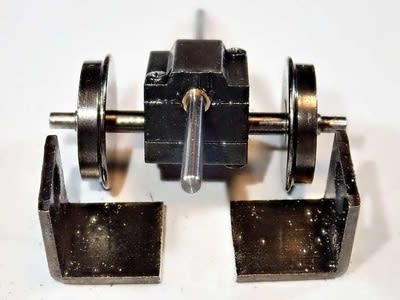

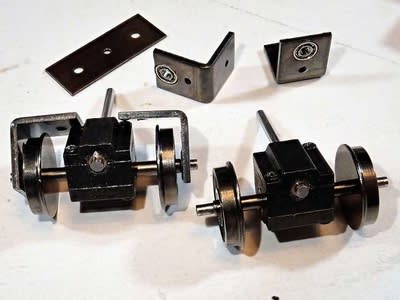

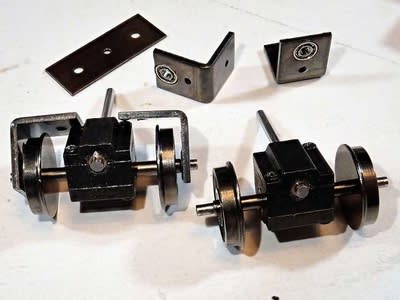

台車はMP用ボルスター機関車用を使います。

何を言っているのか訳が分かりませんね。

もともと3㎜+α位の穴が台車受けとして開いています。

そのままドリルで穴開けすると薄い側が壊れそうなのでヤスリで上側に広げてから

ボール盤使います。

こんな形になりました。

整えて内径1.5mmのベアリングを押し込みます。

MP用たるゆえん、2㎜ねじ穴を切り飛ばしてしまいます。

これは機関車用IMONギヤのタワーの反対側です。

ギヤ比は9:7の減速です。 同じ組み合わせが63回に1回だけ出会うように歯数を変えています。

MPギヤは「等速」らしいです。 高速を狙うにはMPから作った方が良いかもしれませんが、スラストワッシャなどIMONギヤの利点を買ってこちらを使います。

(MPだと軸が2㎜径であることにも良し悪しがあります)

ボルスターはボルスターとしてではなく「一軸台車」に使います。

ボルスターは手作りの真鍮板がそれです。

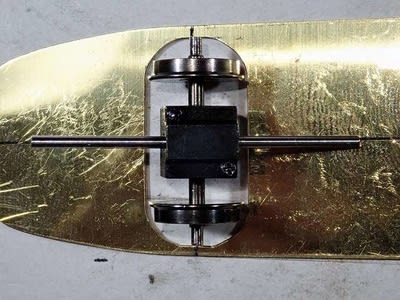

床板に台車が入る穴を開けます。

床の上面が車軸中心としました。

メルクリンより2~2.5㎜車体が下がり、ほぼスケールになります。

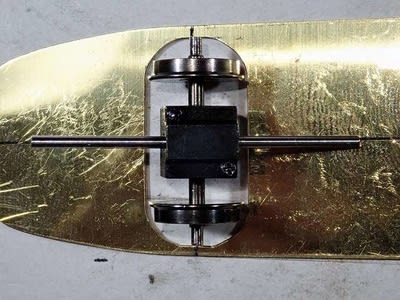

台車とボルスターが揃いました。

床に穴が開きました。

なかなかギリギリですね。 角を丸くして極端に弱いところが発生しないように気を付けます。

構造を考えながら進行していますので時々測ったり考えたり。

台車が完成した姿です。

メルクリンのパーツ、集電板です。

メルクリンに拘っています。 これで集電します。

台車受けを作り始めます。

全体でロンビックイコライザーを構成しつつ前後2点にはスプリングを入れて柔らかさも備えさせようという魂胆です。

メルクリンの集電板を取り付ける切込みを作ります。

切りました。

少し私の構想が見えてきていますね。

後ろ側車輪BOX後端に切込みがしてあるのは、プロペラ用ドローンモーターの支え板取付位置決め用です。

万力に咥えさせて半田付けしているのは1.5㎜角材を弱い部分にきっちり補強しているのです。

スペアーと書いたこれはIMON蒸機テンダー台車の可動台枠を止めるための段付きワッシャーの予備です。

乗工社から受け継いだIMON蒸機のテンダー台車の構造はますます改良も加わって素晴らしい優れものです。

そのパーツ(申し訳ない!まだ分売して居ません)を生かしてロンビックイコライザーにするつもりです。

http://works-k.cocolog-nifty.com/page1/2015/03/post-373e.html

さて、床板に新たな穴を!

メルクリン集電板の両端部が床板まで跳ね上がることはないと思いますが、除ける切込みを作ります。

角を丸くする(全体の強度を維持するため)

のですからでかい穴から作ってしまえと径5.5㎜という大径ドリルを持ち出しました。

すると大音響とともに危険な切子がいっぱい出ました。

手遅れですが新聞紙を利用して切子回収システムを仕立てました。

下穴ですがこれを綺麗に仕上げていきます。

仕上げました。

横に見える帯板はロンビックイコライザーの縦方向の梃です。

台車(というか、マクラバリ?)が横の梃です。

モーターの穴を開けました。

この時点ではまだまだ遠いですね。

でも時間が遅いのでつづく・・

秋葉原店“モンタ”でお馴染み岩澤先輩が探してくれたメルクリン製シーネンツェッペリンです。

興味津々のプロペラを早くも外しています。

裏返してみると車体下側が黒くて目立ちませんが膨らんでいます。

メルクリン製もプロペラが回転しますが、推力としての期待度はゼロです。

4翅なので登場から少しの間を表しています。

実物は2翅に交換されています。

格好が良いので4翅を選びます。(メルクリンも同じ気持ちでしょう)

模型付属がオレンジ色 (実物は白黒写真でもオレンジ色には見えません)

グレーと黒は玩具のドローンのプロペラです。

大きさが適当そうな「交換用プロペラ」を4種類ばかり買ってみたら「当り」が有ったのです。

物凄く軽いプラスチック車体、機械満載で物凄く重い下回り。 台枠は分厚いダイキャストで電気機関車程の重さが有ります。

前側から

西武クハ1311(1/87)に使う予定のT車用床下機器取付板がぴったりの横幅。

ごついプロペラ用モーター。

ピニオンギヤプーリーでドローン用モーターのギヤを外します。

メルクリンの模型は実物よりかなり腰高です。

実物は軽量(僅か20t)で、2軸車。

実物のホイールベースは19.6m(HOで225㎜)

模型はボギーで外側車輪同志で測っても208㎜しかありません。

KSモデルだったと思いますが、30㎜巾0.7㎜厚真鍮板が有りましたのでそれで床板を作ります。

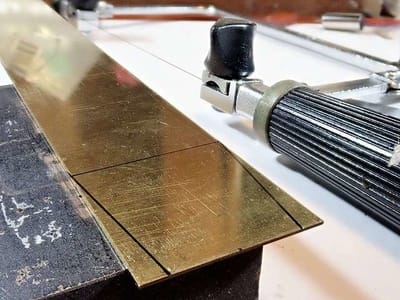

適当に切り抜いて

出来ました。 この辺りは鼻歌でした。

TAMIYAショップやハンズで買った小さめのベアリングを掘り返してみます。

皆大きい! 中でハンズで買った内径1.5mm外径5㎜が一番使えそうです。

モーターは玩具のドローン用としてはやや大きめ、径8.4㎜くらいのものです。

我家のジャンク箱からいろいろなものを出してみます。

結局採用したのは内径1㎜のベアリングでしたので皆外れです。

ドローンのモーターは12Vのままでも大丈夫という話も聞いていたのですがDC-DCコンバーターで5Vまで下げて使います。

一発で焼けたら交換するのが大変になりそうなので・・・

結局ネットでベアリング買いました。

内径1㎜外径3mm

内径1.5㎜外径4㎜

の2種類です。

工具箱には金工用の大きなドリル歯がそろっていました。 ありがたい!

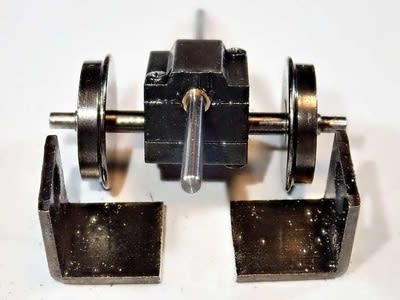

台車はMP用ボルスター機関車用を使います。

何を言っているのか訳が分かりませんね。

もともと3㎜+α位の穴が台車受けとして開いています。

そのままドリルで穴開けすると薄い側が壊れそうなのでヤスリで上側に広げてから

ボール盤使います。

こんな形になりました。

整えて内径1.5mmのベアリングを押し込みます。

MP用たるゆえん、2㎜ねじ穴を切り飛ばしてしまいます。

これは機関車用IMONギヤのタワーの反対側です。

ギヤ比は9:7の減速です。 同じ組み合わせが63回に1回だけ出会うように歯数を変えています。

MPギヤは「等速」らしいです。 高速を狙うにはMPから作った方が良いかもしれませんが、スラストワッシャなどIMONギヤの利点を買ってこちらを使います。

(MPだと軸が2㎜径であることにも良し悪しがあります)

ボルスターはボルスターとしてではなく「一軸台車」に使います。

ボルスターは手作りの真鍮板がそれです。

床板に台車が入る穴を開けます。

床の上面が車軸中心としました。

メルクリンより2~2.5㎜車体が下がり、ほぼスケールになります。

台車とボルスターが揃いました。

床に穴が開きました。

なかなかギリギリですね。 角を丸くして極端に弱いところが発生しないように気を付けます。

構造を考えながら進行していますので時々測ったり考えたり。

台車が完成した姿です。

メルクリンのパーツ、集電板です。

メルクリンに拘っています。 これで集電します。

台車受けを作り始めます。

全体でロンビックイコライザーを構成しつつ前後2点にはスプリングを入れて柔らかさも備えさせようという魂胆です。

メルクリンの集電板を取り付ける切込みを作ります。

切りました。

少し私の構想が見えてきていますね。

後ろ側車輪BOX後端に切込みがしてあるのは、プロペラ用ドローンモーターの支え板取付位置決め用です。

万力に咥えさせて半田付けしているのは1.5㎜角材を弱い部分にきっちり補強しているのです。

スペアーと書いたこれはIMON蒸機テンダー台車の可動台枠を止めるための段付きワッシャーの予備です。

乗工社から受け継いだIMON蒸機のテンダー台車の構造はますます改良も加わって素晴らしい優れものです。

そのパーツ(申し訳ない!まだ分売して居ません)を生かしてロンビックイコライザーにするつもりです。

http://works-k.cocolog-nifty.com/page1/2015/03/post-373e.html

さて、床板に新たな穴を!

メルクリン集電板の両端部が床板まで跳ね上がることはないと思いますが、除ける切込みを作ります。

角を丸くする(全体の強度を維持するため)

のですからでかい穴から作ってしまえと径5.5㎜という大径ドリルを持ち出しました。

すると大音響とともに危険な切子がいっぱい出ました。

手遅れですが新聞紙を利用して切子回収システムを仕立てました。

下穴ですがこれを綺麗に仕上げていきます。

仕上げました。

横に見える帯板はロンビックイコライザーの縦方向の梃です。

台車(というか、マクラバリ?)が横の梃です。

モーターの穴を開けました。

この時点ではまだまだ遠いですね。

でも時間が遅いのでつづく・・