kan-haru blog 2010 磐井神社祭礼

< 総合INDEX へ

隣村の不入斗村社寺

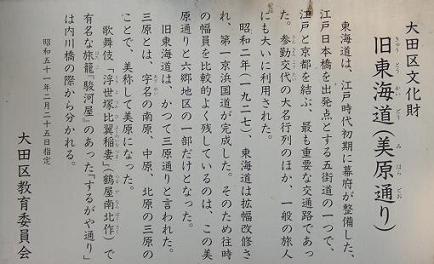

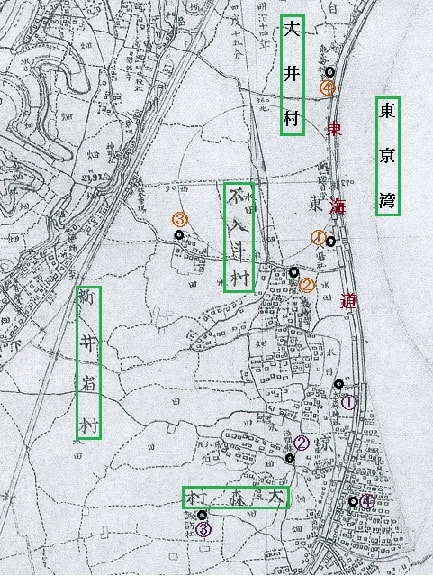

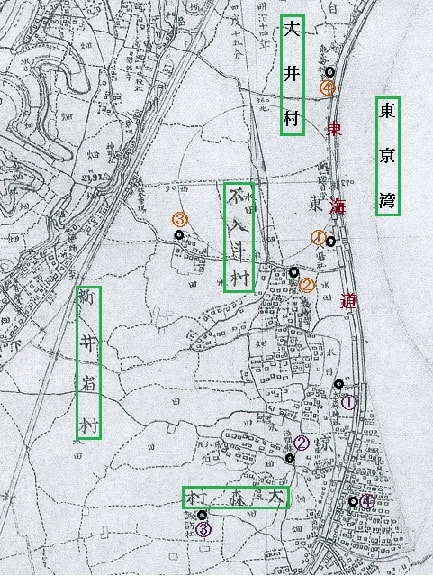

大森村の北隣の不入斗村(現大田区入新井)は東海道の東側は海岸線で、八幡を経て鈴ヶ森(現在の品川区)の大井村には東海道沿いに1651年(慶安4年)に置かれた刑場跡(隣接村の社寺説明図オレンジ④)があります。

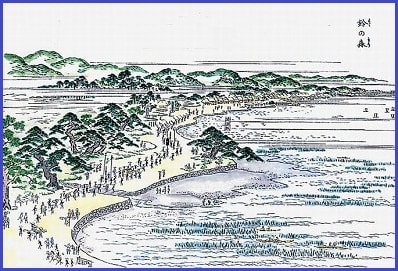

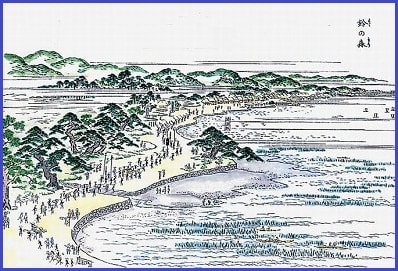

大井村の地名の鈴ヶ森は不入斗村(大森)とは密接な関係があり、江戸名所図絵の鈴森八幡宮にある鈴石は、磐井神社の伝記にある霊石によりこの地を鈴石森と云い、略して「すずのもり」と云い鈴ヶ森の地名が起こったと伝えられています。徳川家康が関東入国の時代には、磐井神社付近から刑場近辺には大松林が残存していたといわれます。

江戸名所図絵鈴の森

地名のいわれ

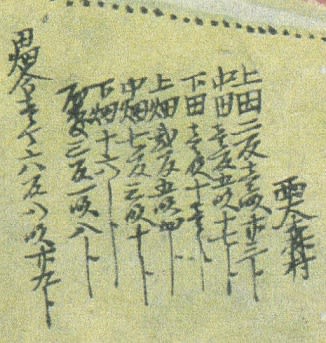

大森村の隣村の不入斗(いりやまず)は、昔は海岸地帯で土地は塩分のため田畑は殆ど収穫を上げることが出来ず、為政者が耕作奨励の意味を持って貢税免除を宣言して不入斗村と称したと云われています。なお、現在の地名は入新井と称しています。

隣接村の社寺説明図

・磐井神社

大森村隣村の不入斗村の東海道を上って行くと、八幡には鈴ヶ森八幡(磐井神社 隣接村の社寺説明図オレンジ①)(「大森町の社寺 磐井神社 大森町北端にある鈴石伝説の磐井神社夏祭り その1、2」参照)があります。磐井神社の霊宝には「鈴石」が鎮座してありますので、神社の地を鈴石森というようになったと縁起に書かれています。旧東海道時代には、東の沖合いの海浜までが神社の境内であったとも云われております。

磐井神社霊宝の鈴石と烏石(大田区史 資料編 寺社1から)

磐井神社は、先記の大森空襲の被害地の北限であったため社殿は焼失しましたが、樹齢300年の2本の神木の大いちょうは一部に黒焦げ跡がありますが、当時からの唯一現存する植物で貴重な歴史を残しています。

大戦では戦火を受けた樹齢300年以上現存の大いちょう(左・中・右0807写真拡大再掲)

磐井神社の由緒によると敏達天皇2年8月には存立し、山城国男山八幡を鎮座した延歴の頃より1504~20年(永正年中)に至る680年間は神威赫燃として宮中が繁栄したが、永正年に兵火により末社と共に焼失し再興で建立したが、その後の1532~54年(天文年中)に重ねて火災に罹るが、1597年(天正18年)に徳川家康関東下向の際に磐井神社を参拝された。その後の1661~72年(寛文年中)に再興する。1689年(元禄2年)に将軍家光が参詣の際に磐井神社をを祈願所に申し付けられる。1725年(享保10年)に将軍吉宗、伊奈半左衛門により本殿、拝殿、末社の建立が行われました。祭神は応神天皇、大己貴命、仲哀天皇、神功皇后、仲津姫大神のご神体が祀られ、末社の笠島弁天社の祭神は弁財天が祀られています。

新版大森風土記によると、徳川家康の江戸入府の頃には磐井神社付近には大きな松林が存立していたと云われています。磐井神社は、江戸開府の頃に東海道の交通量が急激に増大して、その沿道にある八幡神社は発展したものと思われます。

昔の磐井神社(左:戦災消失前の磐井神社、右:元禄ころの鈴森八幡宮配地図 大森区史から)

1741年 (元文6年)3月に松下烏石が磐井神社に烏石を奉達した由来を刻した烏石(うせき)碑、1786年天明6年10月に建立の筆塚、1809年文化6年8月に建立の狸筆塚、17696年寛政8年5月に建立の竹岡先生書学碑は大森村絵図の時代には末社の弁天池の周辺にありました。また、烏石、鈴石はともに非公開で神社の屋内に保存されています。

磐井神社石碑群(左:烏石碑、中左:筆塚、中右:狸筆塚、右:竹岡先生書学碑)

なお、当時は境内にあった磐井の井戸は、現在では東海道が拡幅されて神社前の歩道上にあります。

磐井神社の現在の配置図

・八幡山蜜厳院

八幡山蜜厳院(隣接村の社寺説明図オレンジ②)は、昔は大鳥(鷲)神社が鎮座するところにあり、当時祈念塚があったので祈念寺蜜厳院と称しました。開基は1324~1326 年(正中年間)に真宗大阿闍梨師が建立し、磐井神社、鷲神社が共に寺内にあったと伝えられており、城南三大寺院の一つであったと云われています。蜜厳院は1781~1788 年(天明年間)に火融のため炎上し、寺宝と記録は全て焼尽し何も残っていません。本堂は1830~1843年(天保年間)に現在地に再建され、明治初年頃まで大森14社を掌っていました。

八幡山蜜厳院1(左:八幡山蜜厳院山門、中:御堂建立碑、右:石碑群)

蜜厳院には、お七地蔵と呼ぶ地蔵尊が安置されており、八百屋お七の三周年忌に追悼のため建立されたものではないかと云われています。(新版大森風土記から)

八幡山蜜厳院2(左・中:お七地蔵尊、右:本堂並びに客殿落慶普済供養塔)

八幡山蜜厳院2(左・中:お七地蔵尊、右:本堂並びに客殿落慶普済供養塔)

・大鳥(鷲)神社

大鳥(鷲)神社(隣接村の社寺説明図オレンジ③)の創建は不明であるが、鷲神社縁起由来によると社殿は、1864年(元治元年)11月再建と古文書にあり、蜜厳院が別当でその寺内にあったという伝説よりみるとかなり古いようです。

江戸名所図絵江戸酉の市発祥の花又村の鷲大明神

祭神は、日本武尊、天日鷲命が祀られており、通称おとりさんと呼ばれ、毎年11月の酉の日には熊手の授与には混雑します。明治初期の酉の日の大森鷲神社には市が立ち、やつがしらが人気で東海道に近いので東京、神奈川からの日帰り行楽で賑わったことでしよう。

大森鷲神社酉の市風景

大森村絵図の社寺

大森村社寺の分布

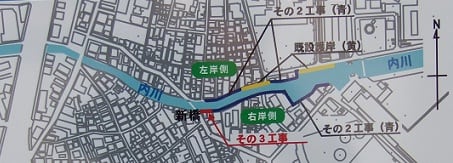

明治初期の大森村絵図を見ると、内川から北側には神社が3社と1寺社と少ないのですが、内川の南側では11以上の寺社が集中して見られます。

大森村の住居地地帯は、北部では東海道の三原地区海岸地帯と沢田地帯のみで隣村の不入斗村が入りこんでいます。南部では羽田道と池上通り沿いの集落と東海道の谷戸の間の宿周辺および呑川沿岸の農漁村地帯が住居地地帯です。当時の農漁村の海苔養殖の大半が呑川周辺地区に集中しており、旅人などの通行の多い羽田道、池上本門寺への参道と谷戸の周辺には多くのが出来て、それにより社寺が集中したものと思われます。

大森村絵図(再掲)

・寄来神社

大森村の絵図を描いた頃の寄来神社は東海道際にあり、三原の里の海辺に近く付近には森林があったと伝えられており、同社の縁起によると1573-1593年(天正年中)に、ある時海上の波間に寄り来した御神体を、漁を業とする里人が畏みて沖へ流し奉るとまた漂い来て、このことが三度も及んだので、海より御神体を引き上げて仮宮を造営して寄来大神として祀り、御神体寄り来したので寄来神社と称しました。

東海道東大森寄来社

その後次第に人口も多くなり、社殿を造り三原の産土神として奉ったのが起源であると伝えられています。なお、1720年(享保5年)9月に再建の棟札には、「元和二丙辰年至享保五年遷宮八度也氏子数九十一戸」とあることより、元和2年前から存在していた久々能知命を祀る村社です(新版大森風土記から)。明治初期に見る寄来神社には、隣村の神社の様に境内には樹齢300年以上の古木が植えられていたものと思います。

江戸名所図絵寄木明神社(品川寄来神社)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲Indexへ)

カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 大森町風景別総目次 へ

<前回 大森町界隈あれこれ 大森町の昔を古地図で探る 大森村絵図第2編第1回その1 へ

次回 大森町界隈あれこれ 大森町の昔を古地図で探る 大森村絵図第2編第1回その3 へ

< 総合INDEX へ

隣村の不入斗村社寺

大森村の北隣の不入斗村(現大田区入新井)は東海道の東側は海岸線で、八幡を経て鈴ヶ森(現在の品川区)の大井村には東海道沿いに1651年(慶安4年)に置かれた刑場跡(隣接村の社寺説明図オレンジ④)があります。

大井村の地名の鈴ヶ森は不入斗村(大森)とは密接な関係があり、江戸名所図絵の鈴森八幡宮にある鈴石は、磐井神社の伝記にある霊石によりこの地を鈴石森と云い、略して「すずのもり」と云い鈴ヶ森の地名が起こったと伝えられています。徳川家康が関東入国の時代には、磐井神社付近から刑場近辺には大松林が残存していたといわれます。

江戸名所図絵鈴の森

地名のいわれ

大森村の隣村の不入斗(いりやまず)は、昔は海岸地帯で土地は塩分のため田畑は殆ど収穫を上げることが出来ず、為政者が耕作奨励の意味を持って貢税免除を宣言して不入斗村と称したと云われています。なお、現在の地名は入新井と称しています。

隣接村の社寺説明図

・磐井神社

大森村隣村の不入斗村の東海道を上って行くと、八幡には鈴ヶ森八幡(磐井神社 隣接村の社寺説明図オレンジ①)(「大森町の社寺 磐井神社 大森町北端にある鈴石伝説の磐井神社夏祭り その1、2」参照)があります。磐井神社の霊宝には「鈴石」が鎮座してありますので、神社の地を鈴石森というようになったと縁起に書かれています。旧東海道時代には、東の沖合いの海浜までが神社の境内であったとも云われております。

磐井神社霊宝の鈴石と烏石(大田区史 資料編 寺社1から)

磐井神社は、先記の大森空襲の被害地の北限であったため社殿は焼失しましたが、樹齢300年の2本の神木の大いちょうは一部に黒焦げ跡がありますが、当時からの唯一現存する植物で貴重な歴史を残しています。

大戦では戦火を受けた樹齢300年以上現存の大いちょう(左・中・右0807写真拡大再掲)

磐井神社の由緒によると敏達天皇2年8月には存立し、山城国男山八幡を鎮座した延歴の頃より1504~20年(永正年中)に至る680年間は神威赫燃として宮中が繁栄したが、永正年に兵火により末社と共に焼失し再興で建立したが、その後の1532~54年(天文年中)に重ねて火災に罹るが、1597年(天正18年)に徳川家康関東下向の際に磐井神社を参拝された。その後の1661~72年(寛文年中)に再興する。1689年(元禄2年)に将軍家光が参詣の際に磐井神社をを祈願所に申し付けられる。1725年(享保10年)に将軍吉宗、伊奈半左衛門により本殿、拝殿、末社の建立が行われました。祭神は応神天皇、大己貴命、仲哀天皇、神功皇后、仲津姫大神のご神体が祀られ、末社の笠島弁天社の祭神は弁財天が祀られています。

新版大森風土記によると、徳川家康の江戸入府の頃には磐井神社付近には大きな松林が存立していたと云われています。磐井神社は、江戸開府の頃に東海道の交通量が急激に増大して、その沿道にある八幡神社は発展したものと思われます。

昔の磐井神社(左:戦災消失前の磐井神社、右:元禄ころの鈴森八幡宮配地図 大森区史から)

1741年 (元文6年)3月に松下烏石が磐井神社に烏石を奉達した由来を刻した烏石(うせき)碑、1786年天明6年10月に建立の筆塚、1809年文化6年8月に建立の狸筆塚、17696年寛政8年5月に建立の竹岡先生書学碑は大森村絵図の時代には末社の弁天池の周辺にありました。また、烏石、鈴石はともに非公開で神社の屋内に保存されています。

磐井神社石碑群(左:烏石碑、中左:筆塚、中右:狸筆塚、右:竹岡先生書学碑)

なお、当時は境内にあった磐井の井戸は、現在では東海道が拡幅されて神社前の歩道上にあります。

磐井神社の現在の配置図

・八幡山蜜厳院

八幡山蜜厳院(隣接村の社寺説明図オレンジ②)は、昔は大鳥(鷲)神社が鎮座するところにあり、当時祈念塚があったので祈念寺蜜厳院と称しました。開基は1324~1326 年(正中年間)に真宗大阿闍梨師が建立し、磐井神社、鷲神社が共に寺内にあったと伝えられており、城南三大寺院の一つであったと云われています。蜜厳院は1781~1788 年(天明年間)に火融のため炎上し、寺宝と記録は全て焼尽し何も残っていません。本堂は1830~1843年(天保年間)に現在地に再建され、明治初年頃まで大森14社を掌っていました。

八幡山蜜厳院1(左:八幡山蜜厳院山門、中:御堂建立碑、右:石碑群)

蜜厳院には、お七地蔵と呼ぶ地蔵尊が安置されており、八百屋お七の三周年忌に追悼のため建立されたものではないかと云われています。(新版大森風土記から)

八幡山蜜厳院2(左・中:お七地蔵尊、右:本堂並びに客殿落慶普済供養塔)

八幡山蜜厳院2(左・中:お七地蔵尊、右:本堂並びに客殿落慶普済供養塔)・大鳥(鷲)神社

大鳥(鷲)神社(隣接村の社寺説明図オレンジ③)の創建は不明であるが、鷲神社縁起由来によると社殿は、1864年(元治元年)11月再建と古文書にあり、蜜厳院が別当でその寺内にあったという伝説よりみるとかなり古いようです。

江戸名所図絵江戸酉の市発祥の花又村の鷲大明神

祭神は、日本武尊、天日鷲命が祀られており、通称おとりさんと呼ばれ、毎年11月の酉の日には熊手の授与には混雑します。明治初期の酉の日の大森鷲神社には市が立ち、やつがしらが人気で東海道に近いので東京、神奈川からの日帰り行楽で賑わったことでしよう。

大森鷲神社酉の市風景

大森村絵図の社寺

大森村社寺の分布

明治初期の大森村絵図を見ると、内川から北側には神社が3社と1寺社と少ないのですが、内川の南側では11以上の寺社が集中して見られます。

大森村の住居地地帯は、北部では東海道の三原地区海岸地帯と沢田地帯のみで隣村の不入斗村が入りこんでいます。南部では羽田道と池上通り沿いの集落と東海道の谷戸の間の宿周辺および呑川沿岸の農漁村地帯が住居地地帯です。当時の農漁村の海苔養殖の大半が呑川周辺地区に集中しており、旅人などの通行の多い羽田道、池上本門寺への参道と谷戸の周辺には多くのが出来て、それにより社寺が集中したものと思われます。

大森村絵図(再掲)

・寄来神社

大森村の絵図を描いた頃の寄来神社は東海道際にあり、三原の里の海辺に近く付近には森林があったと伝えられており、同社の縁起によると1573-1593年(天正年中)に、ある時海上の波間に寄り来した御神体を、漁を業とする里人が畏みて沖へ流し奉るとまた漂い来て、このことが三度も及んだので、海より御神体を引き上げて仮宮を造営して寄来大神として祀り、御神体寄り来したので寄来神社と称しました。

東海道東大森寄来社

その後次第に人口も多くなり、社殿を造り三原の産土神として奉ったのが起源であると伝えられています。なお、1720年(享保5年)9月に再建の棟札には、「元和二丙辰年至享保五年遷宮八度也氏子数九十一戸」とあることより、元和2年前から存在していた久々能知命を祀る村社です(新版大森風土記から)。明治初期に見る寄来神社には、隣村の神社の様に境内には樹齢300年以上の古木が植えられていたものと思います。

江戸名所図絵寄木明神社(品川寄来神社)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲Indexへ)

カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 大森町風景別総目次 へ

<前回 大森町界隈あれこれ 大森町の昔を古地図で探る 大森村絵図第2編第1回その1 へ

次回 大森町界隈あれこれ 大森町の昔を古地図で探る 大森村絵図第2編第1回その3 へ