kan-haru blog 2012 東京空襲により焦土と化した下町(wikipediaから)

< 総合INDEX へ

第二次世界大戦突入

1939年(昭和14年)9月1日、ドイツ軍がポーランドへの侵攻が第二次世界大戦の始まりで、イギリス・フランスがドイツに宣戦布告し、1940年に日独伊三国軍事同盟を結成して、1941年(昭和16年)12月8日に日本は真珠湾攻撃を行ってアメリカ・イギリスに宣戦布告し第二次世界大戦に突入しました。

真珠湾攻撃に向かう零式艦上戦闘機(wikipediaから)

戦局は、1942年4月18日に空母ホーネットから発進した米陸軍の双発爆撃機ノースアメリカン B-25による東京への初空襲があり、日本軍戦闘機に追われて飛んでいく姿が報道されました。同年5月珊瑚海海戦までは有利に進行しましたが、同年6月のミッドウェー海戦では、日本海軍機動部隊の主力正規空母4隻と300機以上の艦載機を一挙に失い、太平洋戦争の転換点となりました。

1943年には、日本の前線が大きく伸びたため、兵士の補給や兵器の生産、軍需物資の補給に困難が生じてきて、日本軍は次第に後退を余儀なくされていきました。

昭和17年東京への初空襲の双発爆撃機B-25(wikipediaから)

・金属供出

世界大戦の戦局の悪化で、武器生産に必要な金属資源の不足を補うため、1944年(昭和19年)9月には東京都で金属非常回収工作隊が結成され、全ての役所と国民学校・中学校の暖房器機から二宮尊徳像まで回収対象となり、家庭の鍋釜・箪笥の取手・蚊張の釣手・店の看板なども回収されました。また、同年11月には「まだ出し足らぬ家庭鉱」のスローガンのもと回収が強行され、火箸・花器・仏具・窓格子・金銀杯・時計側鎖・煙・置物・指輪・ネクタイピン・バックルに至るまで回収されました。宗教施設でも例外なく寺の梵鐘が供出され、地方鉄道の複線の線路も対象となり複線の鉄道線路が単線となりました。さらに、戦勝記念の銅像や、戦没者慰霊のために献納された砲弾等の鉄製品も全て供出されました。

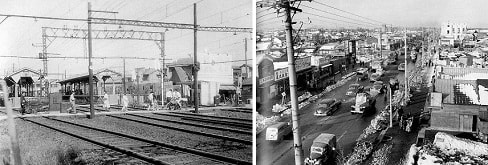

金物供出(左:昭和16年9月に供出された犬山高等女学校の門、右:昭和17年9月に供出された小諸市本町すずらん灯)

・学童疎開

政府は1944年(昭和19年)6月、閣議により学童疎開促進要項を決定し、疎開区域の東京都の区部、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、尼崎市、神戸市、と門司、小倉、戸畑、若松、八幡の各市にある3年生以上の国民学校初等科の子どもたちを疎開させることになりました。学童疎開の実施は、縁故疎開が原則で、縁故疎開ができないものは集団疎開が行われました。さらに、1945年(昭和20年)3月からは疎開政策が徹底化され、1、2年の児童もふくむ全員疎開が目標となり、敗戦までに集団疎開した児童は約45万人に達しました。

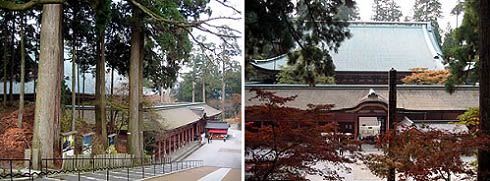

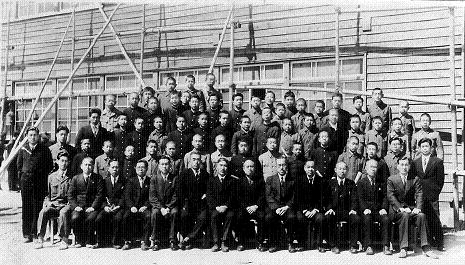

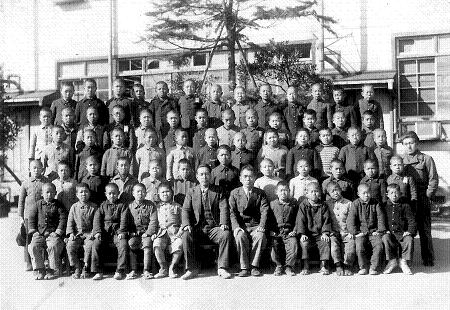

集団疎開の疎開先は農村部の寺院や旅館などで、集団生活では、食糧難や親元を離れた生活不安や、農村との生活習慣の違いなどでいろいろな混乱がおきました。大森第1国民学校の疎開先は、当初静岡県でしたが、戦局が悪くなり富山県に移りました。

調布の昌翁寺に来た赤坂区の青南国民学校の学童疎開児(調布市立中央図書館から)

筆者は5年生で、縁故疎開を選択し、最初は筑波山の北方の茨城県の岩瀬町に間借りして、岩瀬第2国民学校に縁故の縁で近隣の仲間と下駄履きで通いました。

縁故疎開地説明図

やがて、日本本土決戦の戦闘準備の陣地構築のため、日本陸軍の戦闘部隊が派遣され岩瀬第2国民学校に寄宿しました。一方、特攻隊百里基地(現在の茨城空港)には米艦隊が接近し、鹿島灘沖よりグラマンP-51戦闘機などか襲来するようになり、国民学校の校庭に機銃掃射が浴びせられ、校庭横の森影に避難をするようになりました。

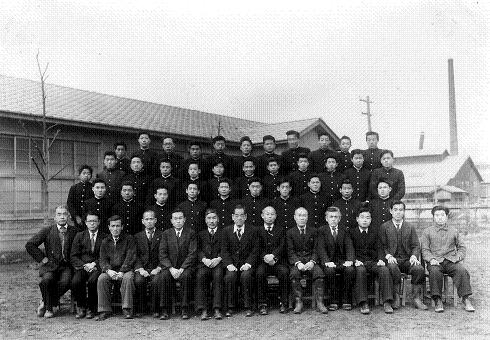

縁故疎開最初の茨城県岩瀬町の岩瀬第2国民学校

翌年、岩瀬からあまり距離は離れていませんが、栃木県物部村の親類の家に移り、物部国民学校に家から素足で通い、学校に付くと留守家族の農家に出向き田の草取りの勤労奉仕をしました。

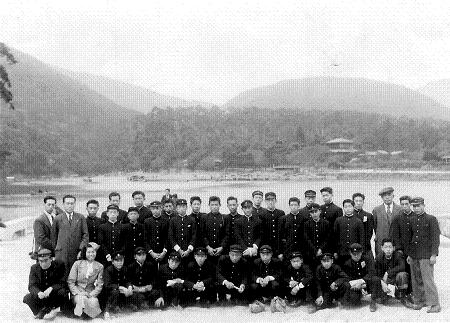

縁故疎開の2番目は栃木県物井の物部国民学校

・大森町大空襲

1944年7月にサイパン島が、同年8月にテニアン島とグアム島が連合軍に占領され、大型爆撃機の発着可能な滑走路を建設し、日本の東北地方北部と北海道を除く、ほぼ全土がB-29の航続距離内に入り、本土空襲の脅威を受けるようになり、同11月24日には111機のB-29が東京の中島飛行機武蔵野製作所を爆撃し、本土空襲が本格化しました。1945年2月までの爆撃は、毎回70-80機程度を出撃させ、東京や名古屋の軍需工場や港湾施設を目標とした通常爆弾による高高度の戦略爆撃が続けられました。1945年2月25日の爆撃では、229機が出撃して、爆撃目標を市街地とし使用弾種の9割を焼夷弾により、神田駅を中心に広範囲が焼失しました。同年3月10日には、325機のB-29爆撃で、夜間に超低高度で木造家屋が多数密集する、浅草・江東の下町の市街地を焼夷弾攻撃して焼き尽くしました。

焼夷弾を投下するB-29戦略爆撃機 (wikipediaから)

爆撃は、その後も続き、4月13日には王子・赤羽地区を中心とした城北地域が、翌15日には大森・蒲田地区を中心とした城南地域が空襲を(「大森町界隈あれこれ 大森町大空襲から67年 ガス会社、特殊鋼、森ヶ崎一帯を除いて一面の焼け野原その1」参照)受け、約22万戸もの家屋が焼失しました。また、父と職場が一緒の同僚の若山武義氏が産業通り際の勤務地を守り、爆撃に遭遇して被災に会い命からがら森が崎に逃げた生々しい手記(「大森町界隈あれこれ 鎮魂!大森町大空襲(第6~11回)」参考)をご参照下さい。

大森町大空襲の被災現場写真は、石川光陽氏の撮影された1942年(昭和17年)8月18日の東京初空襲から、1945年(昭和20年)5月25日の山の手地区空襲までの間の東京空襲の有様を地上からの被災現場写真を撮影して編集発行した、「<グラフィック・レポート>東京大空襲の全記録」岩波書店1992年3月10日発行の図書が、現存する唯一の貴重な記録資料です。同書の大森町大空襲の被災現場写真(4月16日撮影)には、(1)大田区大森6丁目付近の焼け跡1(同書115ページ掲載)、(2)大森警察署前で配給の乾パンを積み込む(同書115ページ掲載)、(3)大田区大森6丁目付近の焼け跡2(同書116ページ掲載)、(4)大田区大森3丁目付近(同書117ページ掲載)、(5)蒲田警察署前通り(同書116ページ掲載)などの学童疎開前に目の当たりにした所の瓦礫の山となった被災現場写真の掲載説明(「大森町界隈あれこれ(23) 手記第2編 戦災日誌中野にて(第2回)」参照)が記述されておりますので、ご覧ください。

・第2次世界大戦敗戦

夏休みの1945年(昭和20年)8月15日正午に物部国民学校に集合するようにとの召集により集まると、真夏の暑いかんかん照りの校庭に生徒を並ばせ、小型のラジオの放送を聞かせられました。この放送が、天皇の肉声により日本の全国民に日本が戦争に負けたというNHKラジオ放送ですが、ラジオの傍にいる僅かの者しか放送は聞くことができず、終了後の解散で帰ってから、家族から戦争に負けたと知らされました。敗戦により、同年9月頃に東京に帰りました。終戦により集団疎開からの引き揚げは、空襲で親や家を失しなった児童も多く、敗戦から3カ月を経過した1945年(昭和20年)11月になりました。

降伏文書に調印する日本全権の重光葵外務大臣 (wikipediaから)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲Indexへ)

カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 大森町学びや総目次 へ

<前回 大森町界隈あれこれ 梅ちゃん先生時代の大森学園 終戦翌年に旧制中学の入学を迎えた混乱期の学び舎時代(2) へ

< 総合INDEX へ

第二次世界大戦突入

1939年(昭和14年)9月1日、ドイツ軍がポーランドへの侵攻が第二次世界大戦の始まりで、イギリス・フランスがドイツに宣戦布告し、1940年に日独伊三国軍事同盟を結成して、1941年(昭和16年)12月8日に日本は真珠湾攻撃を行ってアメリカ・イギリスに宣戦布告し第二次世界大戦に突入しました。

真珠湾攻撃に向かう零式艦上戦闘機(wikipediaから)

戦局は、1942年4月18日に空母ホーネットから発進した米陸軍の双発爆撃機ノースアメリカン B-25による東京への初空襲があり、日本軍戦闘機に追われて飛んでいく姿が報道されました。同年5月珊瑚海海戦までは有利に進行しましたが、同年6月のミッドウェー海戦では、日本海軍機動部隊の主力正規空母4隻と300機以上の艦載機を一挙に失い、太平洋戦争の転換点となりました。

1943年には、日本の前線が大きく伸びたため、兵士の補給や兵器の生産、軍需物資の補給に困難が生じてきて、日本軍は次第に後退を余儀なくされていきました。

昭和17年東京への初空襲の双発爆撃機B-25(wikipediaから)

・金属供出

世界大戦の戦局の悪化で、武器生産に必要な金属資源の不足を補うため、1944年(昭和19年)9月には東京都で金属非常回収工作隊が結成され、全ての役所と国民学校・中学校の暖房器機から二宮尊徳像まで回収対象となり、家庭の鍋釜・箪笥の取手・蚊張の釣手・店の看板なども回収されました。また、同年11月には「まだ出し足らぬ家庭鉱」のスローガンのもと回収が強行され、火箸・花器・仏具・窓格子・金銀杯・時計側鎖・煙・置物・指輪・ネクタイピン・バックルに至るまで回収されました。宗教施設でも例外なく寺の梵鐘が供出され、地方鉄道の複線の線路も対象となり複線の鉄道線路が単線となりました。さらに、戦勝記念の銅像や、戦没者慰霊のために献納された砲弾等の鉄製品も全て供出されました。

金物供出(左:昭和16年9月に供出された犬山高等女学校の門、右:昭和17年9月に供出された小諸市本町すずらん灯)

・学童疎開

政府は1944年(昭和19年)6月、閣議により学童疎開促進要項を決定し、疎開区域の東京都の区部、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、尼崎市、神戸市、と門司、小倉、戸畑、若松、八幡の各市にある3年生以上の国民学校初等科の子どもたちを疎開させることになりました。学童疎開の実施は、縁故疎開が原則で、縁故疎開ができないものは集団疎開が行われました。さらに、1945年(昭和20年)3月からは疎開政策が徹底化され、1、2年の児童もふくむ全員疎開が目標となり、敗戦までに集団疎開した児童は約45万人に達しました。

集団疎開の疎開先は農村部の寺院や旅館などで、集団生活では、食糧難や親元を離れた生活不安や、農村との生活習慣の違いなどでいろいろな混乱がおきました。大森第1国民学校の疎開先は、当初静岡県でしたが、戦局が悪くなり富山県に移りました。

調布の昌翁寺に来た赤坂区の青南国民学校の学童疎開児(調布市立中央図書館から)

筆者は5年生で、縁故疎開を選択し、最初は筑波山の北方の茨城県の岩瀬町に間借りして、岩瀬第2国民学校に縁故の縁で近隣の仲間と下駄履きで通いました。

縁故疎開地説明図

やがて、日本本土決戦の戦闘準備の陣地構築のため、日本陸軍の戦闘部隊が派遣され岩瀬第2国民学校に寄宿しました。一方、特攻隊百里基地(現在の茨城空港)には米艦隊が接近し、鹿島灘沖よりグラマンP-51戦闘機などか襲来するようになり、国民学校の校庭に機銃掃射が浴びせられ、校庭横の森影に避難をするようになりました。

縁故疎開最初の茨城県岩瀬町の岩瀬第2国民学校

翌年、岩瀬からあまり距離は離れていませんが、栃木県物部村の親類の家に移り、物部国民学校に家から素足で通い、学校に付くと留守家族の農家に出向き田の草取りの勤労奉仕をしました。

縁故疎開の2番目は栃木県物井の物部国民学校

・大森町大空襲

1944年7月にサイパン島が、同年8月にテニアン島とグアム島が連合軍に占領され、大型爆撃機の発着可能な滑走路を建設し、日本の東北地方北部と北海道を除く、ほぼ全土がB-29の航続距離内に入り、本土空襲の脅威を受けるようになり、同11月24日には111機のB-29が東京の中島飛行機武蔵野製作所を爆撃し、本土空襲が本格化しました。1945年2月までの爆撃は、毎回70-80機程度を出撃させ、東京や名古屋の軍需工場や港湾施設を目標とした通常爆弾による高高度の戦略爆撃が続けられました。1945年2月25日の爆撃では、229機が出撃して、爆撃目標を市街地とし使用弾種の9割を焼夷弾により、神田駅を中心に広範囲が焼失しました。同年3月10日には、325機のB-29爆撃で、夜間に超低高度で木造家屋が多数密集する、浅草・江東の下町の市街地を焼夷弾攻撃して焼き尽くしました。

焼夷弾を投下するB-29戦略爆撃機 (wikipediaから)

爆撃は、その後も続き、4月13日には王子・赤羽地区を中心とした城北地域が、翌15日には大森・蒲田地区を中心とした城南地域が空襲を(「大森町界隈あれこれ 大森町大空襲から67年 ガス会社、特殊鋼、森ヶ崎一帯を除いて一面の焼け野原その1」参照)受け、約22万戸もの家屋が焼失しました。また、父と職場が一緒の同僚の若山武義氏が産業通り際の勤務地を守り、爆撃に遭遇して被災に会い命からがら森が崎に逃げた生々しい手記(「大森町界隈あれこれ 鎮魂!大森町大空襲(第6~11回)」参考)をご参照下さい。

大森町大空襲の被災現場写真は、石川光陽氏の撮影された1942年(昭和17年)8月18日の東京初空襲から、1945年(昭和20年)5月25日の山の手地区空襲までの間の東京空襲の有様を地上からの被災現場写真を撮影して編集発行した、「<グラフィック・レポート>東京大空襲の全記録」岩波書店1992年3月10日発行の図書が、現存する唯一の貴重な記録資料です。同書の大森町大空襲の被災現場写真(4月16日撮影)には、(1)大田区大森6丁目付近の焼け跡1(同書115ページ掲載)、(2)大森警察署前で配給の乾パンを積み込む(同書115ページ掲載)、(3)大田区大森6丁目付近の焼け跡2(同書116ページ掲載)、(4)大田区大森3丁目付近(同書117ページ掲載)、(5)蒲田警察署前通り(同書116ページ掲載)などの学童疎開前に目の当たりにした所の瓦礫の山となった被災現場写真の掲載説明(「大森町界隈あれこれ(23) 手記第2編 戦災日誌中野にて(第2回)」参照)が記述されておりますので、ご覧ください。

・第2次世界大戦敗戦

夏休みの1945年(昭和20年)8月15日正午に物部国民学校に集合するようにとの召集により集まると、真夏の暑いかんかん照りの校庭に生徒を並ばせ、小型のラジオの放送を聞かせられました。この放送が、天皇の肉声により日本の全国民に日本が戦争に負けたというNHKラジオ放送ですが、ラジオの傍にいる僅かの者しか放送は聞くことができず、終了後の解散で帰ってから、家族から戦争に負けたと知らされました。敗戦により、同年9月頃に東京に帰りました。終戦により集団疎開からの引き揚げは、空襲で親や家を失しなった児童も多く、敗戦から3カ月を経過した1945年(昭和20年)11月になりました。

降伏文書に調印する日本全権の重光葵外務大臣 (wikipediaから)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲Indexへ)

カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 大森町学びや総目次 へ

<前回 大森町界隈あれこれ 梅ちゃん先生時代の大森学園 終戦翌年に旧制中学の入学を迎えた混乱期の学び舎時代(2) へ