kan-haru blog 2011 京急蒲田駅付近連続立体交差事業情報コーナー 更新動画を追加Ⅱ版2014.8.19

< 総合INDEX へ

第5工区工事

・京急蒲田第6~9踏切間旧下り線線路跡工事

環8通り南の京急蒲田第6踏切跡から同第9踏切間に、下り線本高架橋の築造工事が進展しています。この間に築造の高架橋は、同第6踏切跡北側が始点で3階の高さの高架橋で、同第9踏切北方の蒲田消防署南側付近では2階の高さとなる傾斜高架橋です。前回記述時には、傾斜高架橋部の築造はほぼ完成して、一部の高架橋間の連絡橋の架設工事が行われておりました。

9月29日に、同第6~9踏切間の旧下り線線路跡の下り線高架傾斜橋の工事状況を見てきました(ここをクリックで前掲の傾斜高架橋観測場所矢視図参照)。同第6踏切跡付近の高架橋(矢視図まる1)は、前回記述の様に連絡橋の架設が済んでおり、完成に向けての工事が進行中です。

京急第6踏切跡付近の傾斜高架橋の築造(左・中・右0929写真拡大)

京急蒲田ヤード付近の高架橋築造は、ヤード外北の連絡橋(矢視図まる2)の架設は既に済んでおり、ヤード中央と南外の連絡橋(矢視図まる3および4)はまだ工事覆いで囲われています。ヤード南方のネッツトヨタ東京南側の連絡橋の工事覆いは外されました。

京急蒲田ヤード付近の高架橋築造(左上:[矢視図まる2]、中上・右上・左下:[矢視図まる3]、中下:[矢視図まる4]、右下0929写真拡大)

蒲田消防署北側の京急蒲田第8踏切附近の高架橋築造では、踏切道路上の連絡橋(矢視図まる5)の架設工事はまだ行われていません。

第8踏切跡付近の高架橋築造(左・中・右0929写真拡大)

同消防署南側の行き止まり区道付近高架橋の築造は、連絡橋(矢視図まる6)の架設は、消防署北側の連絡橋には工事覆いが囲われており、区道突き当りの連絡橋の架設工事はまだ行われていません。

蒲田消防署南側区道付近の高架橋築造(左上・中上・右上・左下・中下・右下0929写真拡大)

蒲田第9踏切付近の高架橋(矢視図まる7)の築造は、高架橋の上下に多くの工事関係者が工事に携わっており、踏切の道路上の連絡橋の架設工事が行われていました。

蒲田第9踏切付近の高架橋築造(左上・中上・右上・左下・中下・右下0929写真拡大)

京急蒲田第9踏切から第6踏切間付近までを、9月27日に上り線普通列車先頭車両から旧下り線線路跡上に築造の下り線傾斜高架橋の築造工事現景を撮影しました。

京急蒲田第6 9踏切間高架橋築造現場110927

[クリックすると、京急蒲田第6-9踏切間の下り線高架橋築造現場を上り線先頭車窓からの前進風景が見られます]

動画をご覧頂けない方は、「京急蒲田第6 9踏切間高架橋築造現場110927」(←をクリック)すると別画面で掲示されている動画でご覧いただけます。Ⅱ版2014.8.19

< 総合INDEX へ

・毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(9月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 京浜急行関連総目次 : 2011年前期版、2011年後期版 へ

・ サブ・カテゴリー別Index : 高架化全工区下り線工事2011年前期版、・高架化全工区下り線工事2011年後期版 へ

<前回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 全工区統合下り線高架化工事編(第22回その1)

次回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 全工区統合下り線高架化工事編(第22回その3)

kan-haru blog 2014

< 総合INDEX へ

動画の「スタート」ボタンを押すと、動画が見られます。

京急蒲田第6 9踏切間高架橋築造現場110927

ブログ本文のページに戻るには、ブラウザトップの「戻る」ボタンを押してください。

kan-haru blog 2011 上り線内川橋梁架設準備 更新動画を追加Ⅱ版2014.8.19

< 総合INDEX へ

大森町駅下り線ホーム高架工事

前回の記述では、大森町商店街通りに接した旧下り線駅舎跡の工事塀が撤去され、白板塀に置き換えられました。9月15日に見ると、旧下り線ホーム撤去跡の北側奥の、高架駅ホームに据え付ける階段の工事準備が行われています。

下り線高架ホーム設備設置の準備工事(左:旧下り線駅舎跡の整地工事0906、中:旧駅舎跡前面には白板塀が建つ0912、右:下り線高架ホームの階段取付設置の準備工事0915)

下り線高架ホームの北方のホーム幅は先端が狭くなりますが、階段取付位置はホーム幅が広がった北橋境界部に設置され、階段を下った踊り場の場所は、丁度区道が直角の曲がり角に当たります。世界大戦前の時代には、京急の編成が2輌でしたのでホーム長は短く、東側の区道とは線路西側の区道と踏切で結ばれていました。

下り線高架ホームの階段取付位置(左:下り線高架駅ホーム上の階段取付位置0928、中:高架駅橋下から見た階段取付位置、右:外部区道から見た階段取付位置0927)

下り線仮高架橋築造工事

・内川南岸周辺の仮高架橋工事

前回の記述時には、不透明の工事シートが掛けて内川南岸の上り線の内川鉄橋の新P19橋脚柱を建立していました。この上り線高架橋には、完成時点には下り線列車を運行して、旧下り線路上に下り線高架橋が完成するまでの仮高架橋です。上下線本高架橋が完成すると、現上り線仮高架橋は撤去されます。

内川南岸の上り線仮高架橋説明図

新P19橋脚柱は工事シートが掛けられていますので、走行車両の上り線仮高架橋から新橋脚柱の上部からと、下り線からは側面と背面を近接撮影して見られます。

新P19高架橋脚の建立状況(左:走行下り列車後部窓から見たP19高架橋脚築造現場、中:下り走行車両側面から見た新P18高架橋脚柱、右:上り線高架橋走行車から見た新P19高架橋脚0928)

・内川から北方周辺の仮高架橋工事

内川から北方の上り線高架橋脚柱の建立は、新P18橋脚の基礎部のコンクリート打ちが終わり、新P17橋脚柱は鉄筋枠組みが築造されていました。

内川北岸仮下り線高架橋工事構造説明図

9月27日に見ると、新P18橋脚建立現場には、不透明の工事シートで覆われており外部からは見えなくなり、上り線走行列車から橋脚柱の上部を撮影しました。

新P18高架橋脚柱の建立が進む(左・中:工事覆いで囲われた新P18高架橋脚柱、右:上り線走行列車から見た新P18)

同様に、上り線高架橋新P16、17、18の橋脚柱の建立が進んでおり、各橋脚柱にも不透明の工事覆いが掛けられていましたので、走行車両の上り線仮高架橋の上から橋脚柱建立の状況を見ました。ただし、平和島第2架道橋の北側の高架橋新P16橋脚柱には、工事覆いは無く基礎部に橋脚柱の鉄筋枠組みが築造されていました。

建立が進む新P15~17高架橋脚柱(左上・中上:新P17高架橋脚柱建立、右上・左下:新P16高架橋脚柱建立、中下・右下:新P15高架橋脚柱建立)

9月27日に、内川周辺の上り線高架橋築造の新P15~19橋脚柱建立の状況を、仮上り線走行列車から各橋脚柱を上部から見た動画と、在来下り線走行列車前部窓から橋脚柱築造の様子を見た動画を撮影しました。

内川周辺仮高架橋築造工事.wmv

[クリックすると、内川周辺の上り線高架橋築造現場を、下り線の先頭車窓からの前進風景と仮高架橋走行車の上から見降ろした風景が見られます]

動画をご覧頂けない方は、「内川周辺仮高架橋築造工事.wmv」(←をクリック)すると別画面で掲示されている動画でご覧いただけます。Ⅱ版2014.8.19

< 総合INDEX へ

・毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(9月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 京浜急行関連総目次 : 2011年前期版、2011年後期版 へ

・ サブ・カテゴリー別Index : 高架化全工区下り線工事2011年前期版、・高架化全工区下り線工事2011年後期版 へ

<前回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 全工区統合下り線高架化工事編(第21回その3)

次回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 全工区統合下り線高架化工事編(第22回その2)

kan-haru blog 2014

< 総合INDEX へ

動画の「スタート」ボタンを押すと、動画が見られます。

内川周辺仮高架橋築造工事.wmv

ブログ本文のページに戻るには、ブラウザトップの「戻る」ボタンを押してください。

< 総合INDEX へ

秀山祭九月大歌舞伎

歌舞伎座の建替えにより、新橋演舞場で第2回目公演の秀山祭九月大歌舞伎を、9月11日に観劇しました。秀山祭夜の部の観劇は、毎年母校が開催する歌舞伎観劇会の催しで、2006年から2008年を除き毎年見ています。

新橋演舞場(左・中・右写真拡大)

観劇の座席は抽選により、1階席のほぼ中央列の右側通路横の11列37、38番で、お弁当が付いてイヤホンガイドの使用料も割引での観賞です。

秀山祭チケット(左:11列37番席より左方の席を見る)

中村又五郎・歌昇同時襲名披露興行歌舞伎

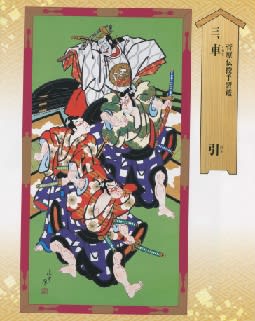

今回の観劇会は、中村歌昇改め三代目中村又五郎襲名と種太郎改め四代目中村歌昇襲名の同時披露の大歌舞伎ですので、襲名披露祝い幕かけられています。二人の襲名の祝い幕は、今年の春黄綬褒章を受章した、歌舞伎美術家後藤芳世氏がデザインしたもので、淡い黄緑色の幕の右には祝いのしの字マークが描かれ、中央には播磨屋の大きな揚羽蝶の定紋を配置し、左側には襲名の三代目中村又五郎丈江と四代目中村歌昇丈江と書かれた同時襲名祝いにマッチした粋な引幕です。

歌舞伎劇場の引膜(左・中:襲名祝い膜、右:三色の縦縞模様の定式幕)

秀山祭夜の部演目

夜の部は午後4時30分の開演で、4時丁度に入場し昨年とは反対側の席に座りましたので、染五郎が宙乗りでつづら抜けの場面にはちょうど良い場所でした。演目の最初は、坪内逍遥作の「沓手鳥弧城落月(ほととぎすこじょうのらくげつ)」には、豊臣秀頼役に歌昇改め又五郎、淀の方に橋之助(芝翫代役)、氏家内膳役に吉衛門、千姫役に芝雀の顔ぶれで一幕二場を演じた後、三代目中村又五郎と四代目中村歌昇の襲名披露興行の「口上」が演じられます。3番目は、「菅原伝授手習鑑 車引」が舎人梅王丸役に歌昇改め又五郎、同松王丸役に吉右衛門、同杉王丸に種太郎改め歌昇の豪華顔ぶれで歌舞伎の名作を演じ、最後に増補双級巴「石川五右衛門」が石川五右衛門役に染五郎、呉羽中納言氏定役に桂三、此下藤吉久吉役に松緑で、二幕目足利館別館奥庭の場で染五郎が宙乗りでつづら抜けの見せ場を演じます。

秀山祭九月大歌舞演目秀山祭九月大歌舞演目

・沓手鳥弧城落月

原作は大阪夏の陣から落城までを三幕で描いていますが、今回は二幕目の錯乱に陥った淀君の場面を中心に上演されています。「二の丸乱戦の場」では、徳川家に内通した大住与左衛門が戦火の下で千姫を救出する場面で武士たちの激しい立ち回りが見どころで、「城内山里糒庫の場」では千姫の逃亡を知って狂乱となった淀君を中心に凋落する豊臣家の悲運を描いています。母の乱心に心を痛める豊臣秀頼は、最後に降伏を決意します。

・口上

人間国宝となられた吉右衛門さんが中心代役で口上の司会進行をつとめられ、吉右衛門さんの下手のすぐ隣に今回襲名の又五郎さんと歌昇さんが並び、その左右の座には芝翫さんが体調が悪く一番上手が坂田藤十郎さん、東蔵さん、芝雀さん、松緑さん、福助さん、魁春さん、歌六さん、錦之助さん、種之助さん、染五郎さん、段四郎さん、梅玉さんが座して口上をのべました。

・菅原伝授手習鑑 車引

襲名披露演目である義太夫狂言の定番もので、梅王丸と桜丸が行きあい、藤原時平の参詣を告げられて2人が深編笠をとって顔を見せる場面が最初の見どころで、吉田神社の境内と場面が変わって、時平の乗る牛車に梅王丸が勇壮に、桜丸が柔らかに打ち掛かる対照的な演技が見どころです。そこへ松王丸が現れ、2人を押し止め3人の見せる異なる見得が見せどころで、そこに時平が姿を現して2人を睨みつけて体を竦ませる超人技の表現の、各役柄は歌舞伎演出の特色です。

・石川五右衛門

豊臣秀吉モデルで此下藤吉久吉が登場し、大盗賊の五右衛門に対して、農民から出世した久吉も天下を奪った大盗賊であるという設定です。二幕目では、勅使に化けて足利邸に赴いた五右衛門と、その饗応役の久吉が幼少時代同じ盗賊中間であって、昔話に興じる二人の楽しい歌舞伎ではの場面です。その後、足利家の名刀を盗んだ五右衛門は久吉に追われ、宙に浮いた葛籠の中から五右衛門が現れ、「葛籠しょったがおかしいか」の台詞とともに「葛籠抜け」の宙乗りはこの作品の最大の見どころです。大詰めの「南禅寺山門の場」では、満開の桜を眺めながらの「絶景かな」の名台詞と、白鷹が飛んで来て五右衛門が大内義隆の落胤であることがわかり大望を抱いていると、山門がせり上がり巡礼姿の久吉が登場しする場面の仕掛けと構図は歌舞伎ならでの美の極致です。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2010・2011年版、2009・2010年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 都営交通100周年記念特別展 東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”~その4 へ

次回 イベント 都営交通100周年 荒川電車営業所で記念イベント開催と33年ぶりの「花電車」運転 その1

< 総合INDEX へ

現在、大森町界隈の中心を南北に走っている京浜急行電鉄は、1968年(昭和43年)から泉岳寺駅から開業当初は都営1号線(現都営浅草線)地下鉄と接続して、相互直通運転を行っています。かって、六郷橋と川崎大師間を軌間幅1435mmで創業した大師電鉄は、北品川までの伸延時に、東京市電の軌間幅137mmに変更して、北品川から先を市電の線路を通り高輪駅まで相互乗り入れしました。

東京市電と京浜電鉄相互乗入れ

・京浜急行の創業

京浜急行の創業以降の歩みを、「京浜急行80年の歩み」と「京急グループ110年史」から辿って見ます。

大師電気鉄道株式会社を設立して1899年(明治32年)1月に六郷橋と川崎大師間を六郷橋詰から大師道に沿って開通し、同年4月に京浜電気鉄道株式会社に社名を変更しました。

(左)大師堤(右)仮六郷橋を行く京急電車(京浜急行80年の歩みから)

開業2年後1901年(明治34年)2月に、川崎宿から六郷川を渡って大半を京浜国道上を通って、明治9年に開業した官設鉄道大森停車場手前まで開設しました。また、翌年の1902年(明治35年)2月には、六郷橋と川崎間が営業運転を始めました。

図1 開通時路線(青色太線)と現路線(黒色線)

大森停車場まで開設の翌年の、1902年(明治35年)6月には蒲田と穴森間の穴森線が営業開始しました。開通当初は、海老取川畔の穴森停留場まででしたが、その後かなり経て1913年(大正2年)12月に、穴森稲荷神社門前の鳥居附近に2代穴森駅が開通しました。現在は、地下に潜り国際・国内羽田空港まで伸延しています。

当時の川崎大師の参拝客は、参拝が済むと渡し船で渡り対岸の穴森神社の参詣をかねて、穴森に遊びに行く人が多かった。穴森線の開業により、ますます穴森稲荷の参拝客は増加しました。その様子の紀行文「東京遊行記」大町桂月と、「一日二日の旅 東京の近郊」田山花袋には、それぞれ京急電車と稲荷神社について当時の風景が描写されています。

図2 穴森線開通線路

1904年(明治37年)3月には、軌間幅を東京市電と同幅の1372mmに変更の工事を行い、同5月には大森海岸から北品川間を専用軌道で営業運転を開始しました。同時に、大森海岸から学校裏間を専用軌道として開通しました。

大森海岸ー品川間開通線路

1906年(明治39年)には、大森海岸から北品川間を複線化し、梅屋敷と学校裏間、雑色と川崎間を専用軌道となりました。また、1911年(明治44年)には、六郷川鉄橋開通しました。さらに、1923年(大正12年)には、大森山谷と六郷土手間が専用軌道になりました。

(左)北品川停車場を発車するボギー電車と(右)完成の六郷川鉄橋(京浜急行80年の歩みから)

北品川駅の終点では国鉄との連絡が不便のため、1925年(大正14年)に国鉄品川駅前に高輪ビルディングを建設して、北品川駅から東京市電の線路を相互乗り入れして、ビルの高輪駅を京浜電鉄の終点駅としました。

(左)北品川駅の京浜31号車と東京市電、(右)高輪停留場入口付近を行く東京市電と京浜55号電車(京浜急行80年の歩みから)

1926年(大正15年)8月には、京浜国道と立体交差のため鈴ヶ森架道橋を竣工し、1928年(昭和3年)には川崎と川崎大師間を複線専用軌道で開通しました。

1933年(昭和8年)4月には、再度軌間幅を1435mmに変更し、北品川から京浜国道を通り、新架設の八ッ山鉄橋を経て国鉄品川駅に乗り入れを開始し、高輪駅を廃止しました。東京市電の終点は品川駅となり、相互乗り入れは終焉となりました。また、1937年(昭和12年)3月には、大森海岸と大森間の営業(「大森町界隈あれこれ 京急歴史(1) 大森海岸と大森間に電車が走る(その1)」参照)を廃止しました。

(左)大正14年9月完成の高輪ビルディング(右)昭和8年国鉄品川駅に乗り入れ(京浜急行80年の歩みから)

参考:その4記事に関連の写真として、戸板康二さんのブログ[戸板康二ノートtoita1214.exblog.jp 品川から京浜急行で旧東海道。第14回みつわ会公演「久保田万太郎作品 その二十一」を見る。]に、「八ッ山鉄橋を渡っている京浜電車」と「八ッ山鉄橋を渡り京浜国道上を行く京浜電車」の貴重な写真が掲載されていましたので、リンクさせて頂きました。

写真1 西尾克三郎『ライカ鉄道写真全集2』(プレス・アイゼンバーン、1992年11月)より、《L-297 湘南電気鉄道 8 浦賀行急行 京浜電気鉄道 品川―北品川 昭和11/1936》

写真2 西尾克三郎氏撮影の写真、《L-298 湘南電気鉄道 品川行急行 京浜電気鉄道 北品川―品川 昭和11/1936》

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2010・2011年版、2009・2010年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 都営交通100周年記念特別展 東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”~その3 へ

次回 イベント 歌舞伎観劇 新橋演舞場で2回目の秀山祭九月大歌舞伎夜の部

< 総合INDEX へ

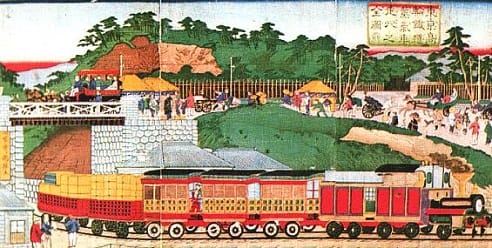

関東大震災前の東京市内の鉄道

・東京市内最初の鉄道は官営鉄道で開業

日本での最初の鉄道は、政府が1869年(明治2年)11月に自国管轄方式によって新橋・横浜間の鉄道建設を決め、技術や資金を援助する国としてイギリスを選定して、土木工事は築城経験のある日本の技術が生かされましたが、六郷川橋梁だけはイギリス人の指導の下に木造で架橋されました。

六郷蒸気車鉄道之図(六郷物語から)

軌間は、国際標準軌1,435 mmより狭い狭軌の1,067 mmが選ばれ、車両はすべてイギリスから輸入され、蒸気機関車10両はすべて軸配置1Bのタンク機関車の5社の製品を混合使用し、客車はすべて2軸で上等車(定員18人)10両、中等車(定員26人)40両、緩急車8両が輸入されましたが、開業前に中等車26両は日本人大工の手によって定員52人の下等車に改造されました。当時の客車は台車や台枠は鉄製だが壁や屋根を含む本体は木造でありました。

新橋停車場と明治初期の列車(左:新橋停車場、右:明治初期の列車)国立国会図書館所蔵写真帳(写真の中の明・治大正)から

1872年(明治5年)6月12日に、品川駅が開業して官設鉄道(日本の鉄道所管官庁工部省鉄道寮)による品川駅ー横浜駅間の鉄道仮営業を開始しました。

「東京高輪鉄道蒸気車走行之全図」一曜斎国輝(Dubsの機関車から)

同10月14日に初代新橋駅が開業し、東海道線の新橋駅―横浜駅間が本開業しました。現在の横浜駅が1915年(大正4年)に開業する前の43年間は、現桜木町駅が初代横浜駅でした。

広重が描いた「横浜鉄道館蒸気車往返之図」(タイムスリップよこはまから)

当初東京と関西を結ぶ路線は中山道経由とされており、1883年(明治16年)に高崎駅ー大垣駅間の建設が始まりましたが、山岳地帯を通るために難所が多く工事は難航し、1886年(明治19年)に鉄道局長の井上と総理大臣の伊藤博文、陸軍の大立者山縣有朋が相談して東海道へのルートを変更することが決定し、1889年(明治22年)7月1日には東海道線の建設が急ピッチで進みに全線が開通しました。

新橋・横浜間開通(日本の鉄道史Wikepediaから)

日本鉄道(私有鉄道)による東北・高崎線建設開設

もともと政府では鉄道は国が敷設して国が保有すべきであるという意見が強かったが、西南戦争の出費などで財政が窮乏していたこともあり、民間資本を取り入れて鉄道を敷設することになり、1881年(明治14年)8月1日に岩倉具視をはじめとする華族などが参加して私立鉄道会社「日本鉄道」の創立が決定し、同年11月11日に設立特許条約書が下付され、初代社長に吉井友実を選出して会社が設立されました。形式的には私鉄であったが、路線の建設や運営には政府及び官設鉄道が関わっており、建設路線の決定も国策的要素が優先されたり、国有地無償貸与、建設国営など実質上は「半官半民」の会社でありました。

まずは1883年(明治14年)7月28日に、東京下町の山下町を起点として第一区線の建設を進め、上野―熊谷間が開業しました。その後引き続いて、1884年(明治17年)8月20日に高崎―下前橋へと延伸していきました。

主要線路名と主要駅名

現高崎線の開通に続いて、東京市内に目黒、渋谷、新宿、目白、板橋の各駅を新設して、1885年(明治16年)3月1日に、赤羽 ―品川間の品川線(現在の赤羽線赤羽―池袋間と山手線池袋―品川間)が開業しました。

その後、第二区線から第五区線の建設を進め、1891年(明治22年)9月1日には、現在の東北本線全線の上野―青森間が開業しました。1896年(明治27年)4月1日には、田端駅が新設されました。

最初の山手線誕生国立国会図書館所蔵写真帳(写真の中の明治・大正)から

1905年(明治38年)4月1日には日暮里駅を開業し、同 6月10日には山手線の赤羽駅―板橋駅間に十条駅が開業しました。

山手線の駅名説明図

・山手線の国有化

1906年(明治39年)2月7日には、甲武鉄道(現中央線)に代々木駅が開業しましたが、山手線には駅が設置されず通過しました。また、同年3月31日公布された鉄道国有法(法律第17号)によって鉄道が国有化されました。国有化により、日本鉄道から同年11月1日に鉄道長1,385.3 km、機関車数368、客車数857、貨車数6,411が142,495千円で買収されました。

1909年(明治42年)10月12日には、赤羽駅―品川駅間と池袋駅―田端駅間の線路名称を山手線と制定されました。同12月16日には、山手線の田端駅―池袋駅間、赤羽駅―品川駅間。上野駅―新宿駅―品川駅―烏森駅(現在の新橋駅)、赤羽駅―池袋駅間の電車運転が開始されました。

山手線の伸延国立国会図書館所蔵写真帳(写真の中の明治・大正)から

1910年(明治43年)6月25日には、烏森駅―有楽町駅間が開業しました。また、9月15日には高田馬場駅が開業し、有楽町駅-呉服橋駅間が開業しました。

1911年(明治44年)10月15日には五反田駅と、1912年7月11日には鶯谷駅が開業して、1914年11月15日には新大久保駅開業しました。また、同年12月20日には東京駅が開業し、大井聯絡所を駅に変更し大井町駅を開業して、新橋駅を汐留駅と改称して、烏森駅を新橋駅としました。

1918年(大正7年)12月20日には、品川駅 ―大崎駅間が開業し、1919年1月28日には、大崎駅-恵比寿駅間が開業しました。

1919年(大正8年)3月1日には神田駅が開業し、中央本線と接続して中野駅―東京駅―品川駅―池袋駅―上野駅間で「『の』の字運転」で開始しました。

「の」の字運転となる山手線国立国会図書館所蔵写真帳(写真の中の明治・大正)から

1921年(大正10年)7月15日には、恵比寿駅―渋谷駅間が開業し、1922年(大正11年)7月25日には、渋谷駅―原宿駅間が開業しました。

1923年(大正12年)9月1日には、関東大震災で有楽町駅・新橋駅・浜松町駅・鶯谷駅・上野駅各駅が焼失し、 早期に平常時の運転に復旧しましたが、東京駅への乗り入れは1924年1月13日以降となりました。

1924年(大正13年)12月5日には、原宿駅―新大久保駅間が開業し、同 9月11日には、新大久保駅-池袋駅間が開業し、同12月28日には、池袋駅―巣鴨駅間が開業しました。

1925年(大正14年)3月28日には、巣鴨駅-田端駅間が開業し、同4月26日には新宿駅新駅舎の落成式を挙行しました。同11月1日には神田駅―上野駅間が開業して、御徒町駅の開業により環状運転が開始されました。

環状運転となった山手線国立国会図書館所蔵写真帳(写真の中の明治・大正)から

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2010・2011年版、2009・2010年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 都営交通100周年記念特別展 東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”~その2 へ

次回 イベント 都営交通100周年記念特別展 東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”~その4

< 総合INDEX へ

大正から戦争期まで

第2章の 「震災の街を走る円太郎バス~都バスの誕生~」では、関東大震災により東京全域は大きな被害を受け、市電は運転不能となり、電車も800両近くが焼失し、東京市電気局はアメリカより自動車を緊急輸入し、乗合バス(愛称:円太郎バス)の運行を開始しました。都営バスの元祖である円太郎バスのが展示されており、大正中期から戦争期までの東京の交通を見ていきます。

・東京市電運転系統

関東大震災前年の1922年(大正11年)12月に東京市電の路面電車は、12系統を運転しており、その番号は、1系統:品川―雷門・三田出張所、2系統:青山七丁目―雷門・青山出張所、3系統:新宿―雷門・新宿出張所、4系統:柳島―大手町・本所出張所(亀沢町:後に柳島:)、5系統: 大塚駅前―土橋・大塚出張所、6系統: 巣鴨―御成門・巣鴨出張所、7系統:千住大橋―人形町・三ノ輪出張所、 8系統:青山六丁目―永代橋・日比谷出張所(後に青山南町)、9系統:飯田橋―芝口・有楽橋出張所、11系統:天現寺橋―永代橋・広尾出張所、12系統:早稲田―須崎・早稲田出張所、13系統:大塚駅前―万世橋・神明町出張所です。

八輪ボギー客車[型大正十年式1979~1988、2009~2023]

・関東大震災

関東大震災は、1923年(大正12年)9月1日に神奈川県相模湾北西沖80kmを震源として発生したマグニチュード7.9の地震災害で、住宅被害棟数37万2千戸余り、死者・行方不明者数10万5千余の被害を受け、地震の発生時刻が昼食の時間帯と重なったことから、134件の火災が発生し、地震発生時の強風に煽られ、「陸軍本所被服廠跡地惨事」で知られる火災旋風を引き起こしながら広まり、鎮火したのは2日後の9月3日10時頃とされています。

関東大震災の災害1 (左)銀座煉瓦街のミニチュア(江戸東京博物館)1873年Wikipedia:ここをクリックすると銀座から南を望む地震災害写真(*)が見られます。(右)仲見世Wikipedia:ここをクリックすると 浅草仲見世の地震災害写真(*)が見られます。

*クリックにより国立科学博物館地震資料室関東大震災写真のリンク先写真が見られます。

震災予防調査会の調査を基に修正を加えて作成された東京震災録の値によると、全出火点134か所のうち即時消し止め火災が57か所で、消し残った77か所延焼火災となった。延焼は、市域全面積79.4km2のうち43.6%にあたる34.7km2に及び、日本橋区、浅草区、本所区、神田区、京橋区、深川区ではほとんどの市街地が焼失している。とくに浅草区北部、神田区西部、本所区では、軟弱地盤による地震動の増幅が木造家屋の倒潰を招き、そのことが延焼火災の同時発生という最悪の事態をさらに招いて、多くの火災による犠牲者を出すという結果となった。(内閣府防災情報広報誌防災平成19年7月号 [第40号]から)

関東大震災の災害2 (左)帝室博物館(現東京国立博物館)Wikipedia:ここをクリックすると上野帝室博物館の地震災害写真(*)が見られます。(右)現アサヒビール吾妻橋本部ビル:ここをクリックすると元札幌ビール工場の地震災害写真(*)が見られます。

*クリックにより国立科学博物館地震資料室関東大震災写真のリンク先写真が見られます。

関東大震災発生前の東京都心の日本鉄道の電車運転は、上野駅が1883年(明治16年)7月に仮開業し、1885年(明治18年)7月にレンガ造2階建ての本駅社が竣工して、1909年(明治42年)に上野-新宿-品川-烏森の区間で電車の運行が始まりました。

関東大震災の災害3 (左)上野駅 落成式当日の新上野駅舎(1932年4月3日)Wikipedia:ここをクリックすると公園から見た上野驛の地震災害写真(*)が見られます。 (右)大震災前の中央線万世橋駅(大正12年)頃Wikipedia:ここをクリックすると神田須田町万世橋駅の地震災害写真(*)が見られます。

関東大震災の災害3 (左)上野駅 落成式当日の新上野駅舎(1932年4月3日)Wikipedia:ここをクリックすると公園から見た上野驛の地震災害写真(*)が見られます。 (右)大震災前の中央線万世橋駅(大正12年)頃Wikipedia:ここをクリックすると神田須田町万世橋駅の地震災害写真(*)が見られます。*クリックにより国立科学博物館地震資料室関東大震災写真のリンク先写真が見られます。

そして、1914年(大正3年)に東京駅が開業して、1919年(大正8年)に神田―万世橋間が完成し、今日の循環山手線は当時では「の」の字運転でした。上野―神田間の「高架工事」は、1920年(大正9年)に開始されましたが、1923年(大正12年)9月の関東大震災により、上野レンガ駅舎が崩壊しました。なお、写真の飯田町駅は現飯田橋と水道橋の中間に位置した、当時の開業駅です。

関東大震災の災害4 (左)飯田町駅(飯田橋散歩路から):ここをクリックすると飯田町駅の地震災害写真(*)が見られます。 (右)1925年に環状運転を開始した時の山手線Wikipedia:ここをクリックすると鉄道高架線芝区の地震災害写真(*)が見られます。

*クリックにより国立科学博物館地震資料室関東大震災写真のリンク先写真が見られます。

東京市電は関東大震災大被害を受け、本局庁舎(東京都交通局)が全焼し、市電車庫の5ヶ所が全焼、車両777両消失、軌道・軌道橋・架線も大被害を受けました。東京市電気局は、東京都交通局が運営している電気事業を行い、1911年(明治44年)8月1日に発足し、東京鉄道株式会社から引き継いだ3箇所の火力発電所(品川、深川及び渋谷)の運営を開始して、路面電車(市電)事業と電気供給事業を開始したことになります。

震災による市電の被害 (左)銀座通り1933年:ここをクリックすると銀座通りの市内電車の残骸(*)が見られます。 (右)浅草雷門通1958年:ここをクリックすると浅草雷門通の電車の残骸(*)が見られます。

*クリックにより国立科学博物館地震資料室関東大震災写真のリンク先写真が見られます。

・円太郎バス

関東大震災で壊滅した市電の代替輸送として、大正13年にアメリカのフォードから貨物自動車用シャシを緊急大量輸入し、これに木製車体(客室)を新製したバスが使用されました。バスは、車体前方のガソリン機関から推進軸が床下後方に延びて後軸をウォームギアで駆動し、運転席床上には運転用足踏みペダルが三本取り付けられている。これらはフォードTT型独特の方式である。1924年(大正13年)1月18日に、中渋谷-東京駅前と巣鴨-東京駅前の最初の2路線が開業し、年末までに800両が揃い計20系統で運用されました。

明治初期に、落語家の四代目橘(たちばな)家円太郎が、東京市内を走っていた乗合馬車の御者のラッパを吹いて演じたところ、“ラッパの円太郎”といわれて大いに受け、乗合馬車が「円太郎馬車」と呼ばれた。この乗合馬車とバスが形態面で類似していたことから、新聞記者が「円太郎バス」と名づけ、広く呼ばれるようになりました。

なお、円太郎バス(フォードTT型)は、日本機械学会「機械遺産」の機械遺産 第28号として、2008年に認定されています。

円太郎バス(左)須田町交通博物館の円太郎バス:ここをクリックすると震災後に上野駅より浅草方面に走る市電と円太郎バス(*)が見られます。 (右)東京モーターショウ2002の円太郎バス:ここをクリックすると人形町を走る市電と円太郎バス(*)が見られます。

*クリックにより国立科学博物館地震資料室関東大震災写真のリンク先写真が見られます。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2010・2011年版、2009・2010年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 都営交通100周年記念特別展 東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”~その1 へ

次回 イベント 都営交通100周年記念特別展 東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”~その3

< 総合INDEX へ

都民がお世話になる都営交通が、1911年(明治44年)8月に東京鉄道株式会社から路面電車事業と電気供給事業を買収して東京市電気局として創業して100年になりました。創業当時は、一日51万人のお客様が路面電車(東京市電)を利用していました。

100周年を迎え都営交通100周年記念特別展「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”~」を7月14日(木)から9月10日(土)まで開催されましたので、最終日前日の9月9日に見に行きました。

都営交通100周年記念特別展ポスター

都営交通100周年記念特別展

特別展の開催会場は江戸東京博物館(墨田区横網1-4-1)にて開催しましたので、都営地下鉄大門から大江戸線に乗り換え両国駅下車で、1階展示室の特別展会場に行きました。

東京大江戸博物館入り口案内

特別展の主催は、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、 読売新聞社、 東京都交通局で、後援は国土交通省関東運輸局、 東京都教育委員会、 東京藝術大学で、監修が佐藤美知男(鉄道博物館客員学芸員)の他、企画協力が鉄道博物館、 鉄道友の会、 日本路面電車同好会、 株式会社ネコ・パブリッシングで、さらに協力には京成電鉄株式会社他の鉄道・バス会社等の13団体が参列の豪華メンバーです。

特別展専用当日券の観覧料金は、一般 1,300円、大学生・専門学校生 1,040円、小学生・中学生・高校生・65歳以上 650円です。

都営交通100周年記念特別展(左:江戸東京博物館大江戸線口、中:東京の交通100年博特別展入場口、右:屋外展示会場入り口)

・展示構成

展示構成は、第1章の「東京の市内電車~明治の交通と都電のはじまり~」では、旧東京市電ヨヘロ1形の実物大モックアップを展示するなど当時の雰囲気を感じるコーナーで、明治から大正にかけてどのように東京の交通が発展を遂げたのかを紹介しています。この都営交通100周年記念特別展では、唯一実物大モックアップの展示場のみが写真撮影可の場所であるので、大勢の人が写真を撮っていました。

東京市電ヨヘロ1形電車実物大モックアップ(左上:東京市電ヨヘロ1形電車説明、中上・右上・左下・中下・右下:東京市電ヨヘロ1形電車モックアップ)

大正4年9月の市内電車の系統数は、「都電交通100周年都電写真集」(トップ写真参照)の付録データCDの年代別路線図の表示して見ると11路線が走っていました。また、この時代の省線電車の路線は、現在の山手線の東京駅と上野駅間は接続されてなく、中央線は万世橋が終点となっています。

電車運転系統図(大正5年12月)

東京市が1911年に路面電車を市営化する前に走っていた市内電車は、東京電車鉄道、東京市街鉄道と東京電気鉄道の3社が運営していたが、1906年(明治39年)に3社の合併により東京鉄道が誕生しました。市営化後には、東京市電の記号は形態、改造内容、旧所属会社名をカタカナで組み合わせて記号を付与していました。

形態のカタカナ名は、ヨ:四輪単車、ホ:ボギー車です。旧所属会社名のカタカナ名は、ト:東京電車鉄道からの引き継ぎ車、シ:東京市街鉄道からの引き継ぎ車、テ:東京鉄道からの引き継ぎ車、ソ:東京電気鉄道からの引き継ぎ車です。

改造内容のカタカナ名は、ハ:張り天井に改造したもの、ヘ:前面窓付き、サ:大正3年車体新造、ロ:大正6年車体新造、六:側窓6個、八:側窓8個または通風機8個、九:通風機9個、中:車体中央部に乗降口を設置したものを示します。

例えば、ホへサは、ボギー車の前面窓付きの大正3年車体新造です。なお、モックアップ展示車のヨヘロ141号は、四輪単車の前面窓付きの大正6年車体新造の第141号車を現しています。

ホヘサ型市内電車

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2010・2011年版、2009・2010年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 太田記念美術館 江戸時代後期を代表する破天荒な作品を生み出した浮世絵師歌川国芳を見るその2 へ

次回 イベント 都営交通100周年記念特別展 東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”~その2

< 総合INDEX へ

高架化開通の上り線大森町駅高架ホーム

2010年5月16日は、上り線高架化開通の日です。上り線大森町駅高架ホームへは、西口改札口を入り左に曲がるとその4で記述の高架駅への仮通路です。仮通路を直進すると高架ホーム階段への上がり口とで、右側にあるエレベータでも高架ホームへあがれます。

上り線高架駅ホームへの仮通路(左:在来西口改札口、中:高架ホームへの仮通路、右:正面が高架ホーム階段上がり口で右がエレベータ)

階段登り口の仮階段をあがり右に進むと、踊り場が2段付いた高架ホームへの階段です。階段を登るとホーム北部に出られ、ホームを南方に進むとエレベータがあり、北側扉から乗り降りします。

上り線高架駅ホームへは階段またはエレベータで(左:上り線高架橋階段、中:上り線高架橋階段で高架ホームへ、右:高架ホーム上のエレベータ)

上り線高架駅ホームのエレベータ後ろの南側ホームには待合室があり、さらにその南方には未着工のエスカレータの工事囲いが見られます。

新高架駅には待合室がありその先には未着工の上下エスカレータが付く(左:待合室、中・右:未着工のエスカレータ工事囲い)

上り線の大森町高架駅ホームの壁面には丸窓が付いていて、完成当初は透明ガラス窓から眺める景色は素敵な大森町風景が見られましたが、現在は不透明ガラスで外は見られません。

丸窓が特徴の大森町高架駅(左・中・右写真拡大)

開通時に上り線の大森町高架駅ホームの丸窓から、ほのぼの通りの街並み風景が見られました。

大森町高架駅ホームの丸窓から見たほのぼの通りの街並み(左:TSUTAYA、中:ナンカ堂B館と田肥電器に挟まれた新築オフィス、右:ナンカ堂B館)

上り線の大森町高架化の後12月6日になると、高架駅への仮通路の脇に、トイレ等の駅設備が築造されました。

上り線高架ホーム仮通路脇にトイレ等の駅設備が築造(左:駅設備築造前、中・右:駅設備築造後)

年明けて2011年2月15日になると、下り線大森町高架駅の高架化開通に向けての工事のため、在来下り線の駅舎とホームの撤去が必要になります。そのため、旧在来上り線線路跡に地上下り線仮ホームの築造が開始されました。

地上下り線仮ホームを旧上り線線路上に築造(左・中・右写真拡大)

同時に、仮駅舎棟が高架駅への仮通路の手前の大森町商店街通りに面して、ほのぼの通りと大森町第1踏切の間に築造されます。

大森町駅西側の高架駅への仮通路の手前に仮駅舎築造が始まる(左上・中上・右上・左下・中下・右下)

2月28日の大森町駅周辺の商店街の街並みは、ほのぼの通り東側は大森町駅の駅舎棟が築造され、同通り西側では2棟の商店が建替えられ、駅東側商店街通りではクリーニング屋さんが駅前の新設マンションに入居し、仮営業をしていた店舗は壊されました。

大森町駅周辺地図

2011年2月の時点でのほのぼの通り東側商店街は、南のTSUTAYAから始まり、北に向かって建替えのマンション1階には「ほねつぎおおなみ整骨院」が開院し、田肥電器は元の店のままで営業し、その北側はオフィスビルを建て替えて入居待ち、大森町駅のA館は取り壊されてB館のみの営業となり、A館にあったカラオケ店もB館に移転して営業を続けています。

TUTAYAから北のほのぼの通り商店街(左上:元丸忠行川商店跡の有料駐輪場、中上・右上:旧コマツヤ靴店跡のマンション1階にはほねつぎ店が開院、左下:従来店舗で営業継続の田肥電器、中下:建替えられたオフィスビル、右下:B館1棟だけとなったナンカ堂)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(9月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 大森町商店街総目次 へ

<前回 大森町界隈あれこれ ニュース 建替えが進む大森町駅周辺の商店街(2011.9.9号)その4 へ

次回 大森町界隈あれこれ 大森町商店街 京急高架化関連で変貌する大森町駅周辺の商店街その1

< 総合INDEX へ

前回その3では、大森町駅西側の京急付属街路第1号線のうち、大森町駅前周辺の約144mの通称ほのぼの通りが、道路幅員が6メートルから13メートルに拡幅される過程の2010年1月頃までのほのぼの通り状況、東側に残るナンカ堂A館の取壊しと、同通りから見た東側の空き地を利用して京急大森町高架駅の工事が進む様子を追いました。今回は、その続編でほのぼの通りの現在の状況までを見ていきます。

2010年2月頃のほのぼの通り

ナンカ堂A館の取壊された跡の空き地のほのぼの通り東側は、京急高架工事が進む間は北部に設けられた自転車の駐輪場以外は、高架工事用地として駐輪場隣にゑびすヤードが確保され、臨時改札口の南側は大森町駅高架ホームへの通路などの仮駅設備用地となります。一方、ほのぼの通り西側のナンカ堂B館と田肥電器に挟まれた建屋は取り壊され、跡地には新たな建物の建築がはじめられてります。西側のコマツヤ靴店、丸忠行川商店と、北端の旧山谷旅館跡のマンションは取壊されました。

10年2月17日j時点のほのぼの通りの北側近辺(左:ゑびす市場跡のゑびすヤード、中:ゑびすヤード脇の駐輪場100401、右:ほのぼの通り北部商店街100217)

4月に入ると、ナンカ堂A館の取壊し跡地に上り線高架駅への通路の建屋の築造が始まり、ナンカ堂A館跡の大森町上り高架駅ホームの外壁の取り付けが行われました。

上り線開通に向けて駅仮設備の築造が進む(左・中:上り線開通に向けてホーム通路の築造が進む、右:上りホーム駅舎棟壁面の取付が完了100409)

4月20日頃には、臨時改札口南の上り線高架駅への仮通路駅舎棟は、屋根と壁板が取り付けられ、月末には床板が張られ完成しました。

上り線高架駅への仮通路駅舎棟が造られる(左・中・右写真拡大)

引き続き、臨時改札口の北側にも上り線高架駅への通路駅舎棟の築造が行われ、5月9日頃には完成しました。

臨時改札口北側にも仮通路駅舎棟の築造が進む(左:臨時改札口北側にも仮通路駅舎棟築造開始、中・右:北側仮通路駅舎棟が完成100509)

5月9日には、在来上り線に設けられた午前7時から9時まで開いていた臨時改札口を同14日より閉鎖すると通知案内が掲示されました。

上りホーム臨時改札口閉鎖のお知らせ

平日7~9時のみ開く臨時改札口は同13日まで運用された後、同14日に閉鎖されました。同15日には、臨時改札口を挟んで南北に築造されていた、上り線高架駅への通路駅舎棟は連結され完成しました。

臨時改札口の閉鎖と南北通路棟連結(左:平日7~9時のみ開く臨時改札口100510、中:閉鎖の臨時改札口100514、右:南北通路を連結して仮通路駅舎棟が完成100515)

また、同15日の在来上り線ホームは、上り線の地上走行運転の最終日となりますので、記録写真を撮影しておきました。

運行最後の日の在来線上りホーム(左:撤去される在来線上りホーム、中・右:電車運行最後の日の大森町駅在来上り電車)

上り線高架化開通に備えて、大森駅西口改札口から上り線高架駅への通路は完成しています。

大森町駅の上り高架駅ホームへの通路(左:大森町駅西口改札口、中:西口改札口左側の壁の先が仮通路入り口、右:西口改札口左壁から仮通路に接続)

上り線高架化開通

5月の上旬には、「5月16日(日)から大森町駅上り線ホームを高架化いたします」の案内通知が表示されました。

大森町駅上り線高架化の案内

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(9月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 大森町商店街総目次 へ

<前回 大森町界隈あれこれ ニュース 建替えが進む大森町駅周辺の商店街(2011.8.21号)その3 へ

次回 大森町界隈あれこれ ニュース 建替えが進む大森町駅周辺の商店街(2011.9.11号)その5

kan-haru blog 2011 糀谷第1踏切東側傾斜高架橋の終点部 更新動画を追加Ⅱ2014.8.19

< 総合INDEX へ

第8工区

第8工区の下り線高架化工事は、現在糀谷高架駅橋下の駅設備築造の準備工事と、糀谷第1踏切西側構内の下り線高架橋の築造および、糀谷第1踏切東側の上り線傾斜高架橋に並置して下り線傾斜高架橋を築造しています。

第8工区高架橋築造現場地形図(再掲)

・糀谷高架駅橋下基礎工事

前回記述時には、建立の高架橋柱の周囲や、高架橋柱間に溝を掘り高架橋の強化工事が行われていました。

9月6日に糀谷高架駅橋下の工事現場を見ると、橋脚柱間の補強基礎工事は、前回とほとんど進展がありません。基礎工事がすすむと、糀谷高架上り線ホームの階段、エレベータおよびエスカレータの取り付け工事が行われます。

高架駅橋下の基礎準備工事(左・中・右0906写真拡大)

・下り線高架橋築造工事(糀谷第1踏切西側構内)

同6日に見ると、構内の下り線高架橋と糀谷高架駅橋間にはまだ接続橋の架設はされてなく、構内下り線高架橋上には白色布を敷き高架橋下には工事幕をか掛けて、作業員が工事を行っていました。

踏切西側構内の下り線高架橋(左・中・右0906写真拡大)

・下り線高架橋築造工事(糀谷第1踏切東側傾斜高架橋)

前回記述時には、第1踏切東側では下り線高架橋築造の橋脚柱の建立が進んでいました。

同6日には、糀谷第1踏切東側の第1、2の橋脚柱には、高架橋の橋桁の築造のため、工事用枠の柱台が建てられていました。

第1踏切東側の第1・2橋脚柱(左・中・右0906写真拡大)

同第1踏切東側の傾斜高架橋の築造工事の環境は、高架橋築造の北側には在来下り線の運用の地上線路が敷かれ、その南側には新設の上り線の傾斜高架橋に挟まれ、羽田空港線が各線路上を双方向に走る上下線列車の運行状態での工事となります。そのため、並走する地上線路側には、工事防護のために厳重な防護網が張られます。

第1踏切東の第1・2橋脚柱間の高架橋築造(左:第1踏切東の第1橋脚柱、中:第1・2橋脚柱間の工事用防護網張付け枠組み、右:第1踏切東の第2橋脚柱0906)

踏切先の第2橋脚柱と第3橋脚柱間には、工事安全防護の防護網が張られています。

第2・3橋脚柱間に取り付けられた工事安全防護網(左・中・右写真拡大)

同第4~6橋脚柱間では、傾斜高架橋の築造工事が行われており、高架橋の下部には防護網が張られています。

第4~6橋脚柱間では傾斜高架橋の築造工事中(左・中・右0906写真拡大)

また、京浜川崎発の羽田空港行きの急行列車内から、築造中の傾斜高架橋の上面を見ました。

走行列車から築造中の傾斜高架橋上面を見る(左・中・右0906写真拡大)

同第1踏切東側の下り線傾斜高架橋の同第6橋脚柱の先は、第8工区高架橋築造現場地形図に示すようにカーブをしながら進み、区道の地点が終点で、それより先は盛土部となります。9月6日に見ると、盛土部の土留塀が建立されていました。

傾斜高架橋築造の終点部(左:傾斜高架橋築造の区道の位置が終点、中:傾斜高架橋終点の区道部、右:区道の東方には盛土部の土留塀が建立つ0906)

雑色駅東方の下り線高架橋の築造工事現場を、9月6日に上り線高架橋を走行の、糀谷駅発下り列車と羽田発糀谷着の上り列車から、下り線本高架橋の築造工事現景を撮影しました。

糀谷下り線傾斜高架橋築造現場.wmv

[クリックすると、糀谷駅発着の下り線および上り線の先頭車窓からの、下り線高架橋築造現場の前進風景が見られます。]

動画をご覧頂けない方は、「糀谷下り線傾斜高架橋築造現場.wmv」(←をクリック)すると別画面で掲示されている動画でご覧いただけます。Ⅱ版2014.8.19

< 総合INDEX へ

・毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(9月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 京浜急行関連総目次 : 2011年前期版、2011年後期版 へ

・ サブ・カテゴリー別Index : 高架化全工区下り線工事2011年前期版、・高架化全工区下り線工事2011年後期版 へ

<前回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 全工区統合下り線高架化工事編(第21回その2)

次回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 全工区統合下り線高架化工事編(第22回その1)

kan-haru blog 2014

< 総合INDEX へ

動画の「スタート」ボタンを押すと、動画が見られます。

糀谷下り線傾斜高架橋築造現場.wmv

ブログ本文のページに戻るには、ブラウザトップの「戻る」ボタンを押してください。

kan-haru blog 2011 京急蒲田高架駅の仕上げに活動のクレーン 更新動画を追加Ⅱ版2014.8.19

< 総合INDEX へ

京急蒲田高架駅橋周辺では、第1京浜国道の拡張整備が進んでおり、横断歩道橋の一部の工事でエレベータの設置工事がお行なわれています。

横断歩道橋のエレベータ設置工事(左・中・右0904写真拡大)

第5工区工事

・京急蒲田第6~9踏切間旧下り線線路跡工事

前回記述時には、京急蒲田第6踏切跡から同第9踏切間の旧下り線線路跡の工事は、傾斜高架橋の築造が進み、蒲田消防署から北方では高架橋に掛けられた工事網が殆ど外されてきました。

傾斜高架橋観測場所矢視図

9月4日に見ると、同第6踏切跡上の矢視図まる1の北側完成3階高架橋部と南側の築造の傾斜高架橋部間に、接続橋が架設されていました。

第6踏切跡上の傾斜高架橋に接続橋架設(左・中・右0904写真拡大)

同第6踏切南とヤード北外にある2つの築造傾斜高架橋(矢視図まる1と2) 間には、接続橋が架設されています。また、ヤード北外の傾斜高架橋とヤード内の傾斜高架橋(矢視図まる3)間には、工事網が掛けられて接続橋の架設工事が行なわれています。

第6踏切跡南からヤード北間の傾斜高架橋築造(左:第6踏切跡南からヤード北の傾斜高架橋、中:ヤード北方の傾斜高架橋、右:ヤード内北側傾斜高架橋0904)

ヤード内の傾斜高架橋(矢視図まる3)とヤード南外側の傾斜高架橋(矢視図まる4)間も、工事網が掛けられて接続橋の架設工事を行っています。

ヤード内周辺の傾斜高架橋築造(左・中:ヤード内傾斜高架橋と南外高架橋間は接続橋工事中、右:ヤード南外傾斜高架橋0904)

ヤード南外傾斜高架橋とネッツトヨタ東京北側の傾斜高架橋間(矢視図まる4)の築造工事では、まだ接続橋の架設工事は行なわれていません。また、ネッツトヨタ東京裏側の傾斜高架橋と同第8踏切跡北側高架橋(矢視図まる5の北方)間の築造は、工事網が掛けられて接続橋の架設工事を行っています。

ネッツトヨタ東京附近の傾斜高架橋(左・中:ネッツトヨタ東京北側の傾斜高架橋、右:ネッツ東京裏側の傾斜高架橋と第8踏切北側高架橋0904)

同第8踏切跡の北側高架橋と南側架橋間(矢視図まる5)の築造工事では、まだ接続橋の架設工事は行なわれていません。

第8踏切跡上の傾斜高架橋(左:第8踏切跡北側傾斜高架橋、中:第8踏切上の接続橋築造は未着手、右:第8踏切跡南側傾斜高架橋0904)

同第8踏切跡の南側高架橋(矢視図まる5の南方)は蒲田消防署裏の北方になります。同消防署裏の南方にも高架橋(矢視図まる6の北方)が築造され、工事網が掛けられて工事中です。消防署裏の2つの高架橋間には、工事網が掛けられて接続橋の架設工事が行なわれています。

蒲田消防署裏の傾斜高架橋築造(左:第8踏切跡南側傾斜高架橋、中:蒲田消防署裏の高架橋間は接続橋工事中、右:消防署裏南側の高架橋0904)

同消防署南外側の高架橋(矢視図まる6の北方)築造は、消防署裏南と路地を挟んで南の2つの高架橋間には、まだ接続橋の架設工事は行なわれていません。

消防署南外側の高架橋築造(左・、中・、右0904写真拡大)

同第9踏切の高架橋築造は、踏切南北の高架橋間にはまだ接続橋の架設工事は行なわれていません。

第9踏切の高架橋築造(左:第9踏切北の高架橋築造、中:第9踏切上の高架橋築造、右:第9踏切南の高架橋築造0904)

京急蒲田第9踏切から第6踏切間付近までを、9月4日に上り線普通列車先頭車両から旧下り線線路跡上に築造の下り線本高架橋の築造工事現景を撮影しました。

京急蒲田第6-9踏切間周辺の下り線高架橋築造現場(110904).wmv

[クリックすると、京急蒲田第6-9踏切間の下り線および上り線高架橋築造現場を先頭車窓からの前進風景が見られます]

動画をご覧頂けない方は、「京急蒲田第6-9踏切間周辺の下り線高架橋築造現場(110904).wmv」(←をクリック)すると別画面で掲示されている動画でご覧いただけます。Ⅱ版2014.8.19

< 総合INDEX へ

・毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(9月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 京浜急行関連総目次 : 2011年前期版、2011年後期版 へ

・ サブ・カテゴリー別Index : 高架化全工区下り線工事2011年前期版、・高架化全工区下り線工事2011年後期版 へ

<前回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 全工区統合下り線高架化工事編(第21回その1)

次回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 全工区統合下り線高架化工事編(第21回その3)

kan-haru blog 2014

< 総合INDEX へ

動画の「スタート」ボタンを押すと、動画が見られます。

京急蒲田第6-9踏切間周辺の下り線高架橋築造現場(110904).wmv

ブログ本文のページに戻るには、ブラウザトップの「戻る」ボタンを押してください。