kan-haru blog 2015 三村りんご園

りんご狩りに県道22号線を進む

里美のかかし祭りを見終えて、国道349号を進むと県道22号との分岐交差点にでるので、県道に左折して奥久慈のりんご園へと向かいます。

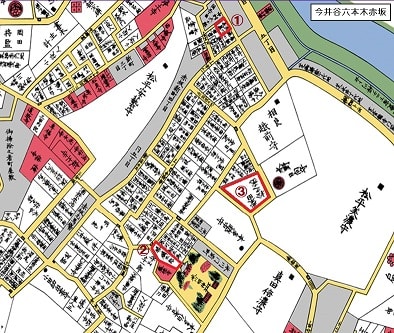

県道22号・国道461・118号説明図

県道22号に入ると上下境界線のないくねった山道で、しばらく進むと以前に来た黒田りんご園の近くの県道22号線の終端の交差点で、日立市と日光市を結ぶ国道461号と県道33号線と合流します。 県道22号を国道461号へと進む (左:県道22号、中:以前りんご狩りに来た黒田農園付近、右:県道22号終端の国道461号交差点)

県道22号を国道461号へと進む (左:県道22号、中:以前りんご狩りに来た黒田農園付近、右:県道22号終端の国道461号交差点)

交差点から国道461号を走ると袋田の滝への分岐路を右に見て、進むと以前に宿泊をしたことのある袋田温泉思い出浪漫館のまえを通過し、さらに進むと交差点に出て水戸市からの国道118号と合流して久慈川沿いに大子温泉方向に進みます。

国道461号を国道118へと進む(左:袋田の滝への分岐路、中:袋田温泉思い出浪漫館、右:国道461号線終端点の国道118号との合流点)

日本三大滝の一つの袋田の滝と大子温泉(ホテル奥久慈館箔)には、2007年に同窓旧友たちの旅で(「旅ものがたり 同窓旧友たちの旅 袋田の滝と大子温泉 その1、その2」参照)訪れています。

大子市街を抜けると国道118号はほぼ北上し、久慈川を渡ると水郡線を跨ぎしばらく進むと、大子町大字大子を起点とする県道28号大子那須線の交差点にかかります。県道28号との交差点を左折すると茨城県と福島県の県境にある、茨城県最高峰の標高1,021.8mの八溝山(やみぞさん)に達します。

久慈川・水郡線を渡り国道118号を北上し下野宮へと進む(左:久慈川を渡る、中:水郡線を跨ぎ、右:久慈川支流を渡り県道28号交差点へ)

八溝山の主峰の北麓には久慈川の源流があり、八合目の南麓には久慈川支流の八溝川の源流である八溝川湧水群があります。古来よりの信仰の山でもあり、山頂に豊作祈願の神である八溝嶺神社(やみぞみねじんじゃ)が、八合目には坂東三十三箇所の二十一番札所である日輪寺(にちりんじ)があります。八溝山の名は、八つの谷に分かれた山容から空海(弘法大師)が命名したと伝えられていわれています。二十一番札所には、坂東三十三箇所巡りのため、1999年(平成11年)11月5日にお参りに行っています。八溝山の山頂までは、舗装された林道(八溝林道、および八溝山線林道)が通じており、自動車で山頂まで上がることができます。

国道118号は、県道28号の交差点を過ぎると右にカーブして、りんご狩りの目的地の三村観光りんご園前に到着です。時間は昼時なのでりんご園の対面にある、奥久慈会席の「寿昌庵けん坊」で予約の昼食を頂きました。

昼食はりんご園前の寿昌庵けん坊へ (左:寿昌庵けん坊まであと200m、中:けんぼ坊入口路、右:けんぼう駐車場1122)

寿昌庵けん坊(茨城県久慈郡大子町下野宮2072-1)は、奥久慈地場産の会席のお店です。お部屋はテーブル席の個室で、奥久慈の山菜きのこ常陸牛奥久慈しゃも野菜川魚など地元陶芸の器で料理を盛り付けてあります。

「寿昌庵けん坊」での昼食 (上・左下・中下・右下:1122)

昼食後、いよいよ道路を隔てた「三村りんご園」でのりんご狩りです。りんご狩りは、入園料が1人350円でりんご園での指定のリンゴの木から自由にもぎ取りができます。採ったりんごは、目方で買い取る方式です。

「三村りんご園」でのりんご狩り(左上・中上・右上・左下・中下・右下:1122)

りんご狩りが終了して、お土産のりんごを求めたので帰路につきます。帰路は、往路に来た国道118号を袋田まで戻り、国道461号の交差点ではそのまま直進して国道118号で進み、下菅谷の長男宅で夕食をご馳走になり、勝田まで送って頂き20時21分発の特急ひたちで品川に22時53分に帰着しました。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(12月INDEXへ)

カテゴリー別Index 小さな旅総目次 2010~2015年版、2006~2009年版 へ

<前回 小さな旅 奥久慈ドライブ 北茨城奥久慈下野宮寿昌庵で会席料理と三村りんご園でのりんご狩りその1