毎週木曜はいつものごとく滑り込みの日。

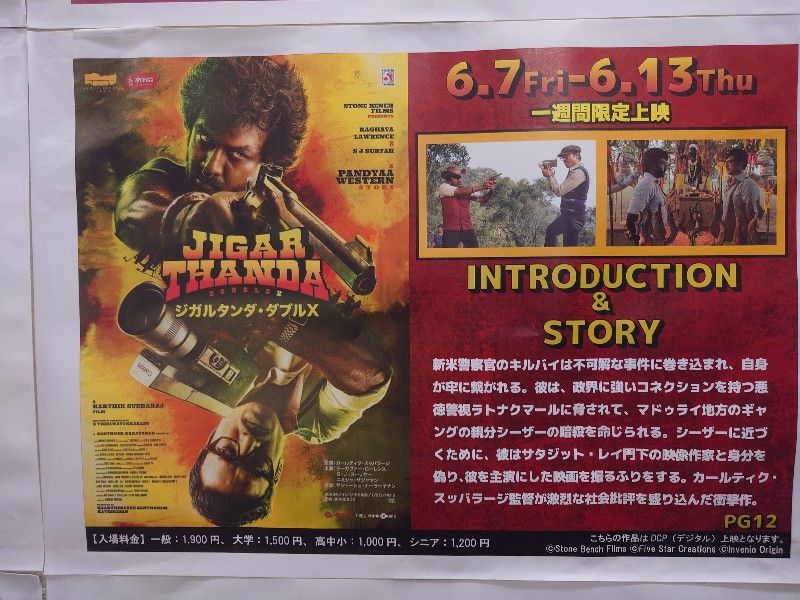

というわけで今日見てきたのはこれ!

本作はこないだ見てきた「ジガルタンダ」と同じカールティク・スッバラージ監督作品。しかし直接的な続編というわけではなくストーリーやキャラクターは別のもの。本作は続編というよりは「実際にギャングを撮影して映画を作る映画監督」というポイントのみを同じくして、また違った角度から作られた作品と言えるでしょう。

主人公・キルバイは新米警官。しかしある日大学で起こった殺人事件の犯人に仕立て上げられ投獄されてしまいます。そこでキルバイは悪徳警官ラトナクマールから、警官への復帰と引き換えにマドゥライ地方を束ねるギャングのボスであるシーザーの暗殺を命じられます。

キルバイはシーザーが自身を主演にした映画の監督を募集しているのを利用して映画監督を偽り、見事シーザーの懐に入り込みます。キルバイはカメラを手に、映画の撮影を行いつつシーザー暗殺のチャンスを伺うのですが……。

いやーなんというか……すごい映画でした。見終わった後に半分放心状態になるくらいすごい映画だった。この感覚に陥ったのは「魔法少女まどか★マギカ叛逆の物語」とか「シン・ゴジラ」とか以来。

例によって例のごとく本作もまた予告とポスター以外の前情報はなしで見に行ったんですが、twitter(頑なにXとは呼ばない)からすごい映画だ、予想外の展開だったと感想が漏れ聞こえて来てたのでどういう展開になるのかと身構えて見ていたんですがまあ中盤から後半は完全に予想外の方向に話が展開していってお口ぽかーんでした。

わたくし人形使いも結構な数のインド映画を見てきたので、本作もストーリー紹介からできる予想のはるか向こうに展開していくとは思ってましたが、まさかあんな展開になるとはこの海のリハクの目を持ってしても見抜けなんだわ。

前作「ジガルタンダ」の感想で「インド社会においては映画スターとは単なる人気者ではなく、社会に大きく関わる機会と権力を持つ立場」ということを書きましたが、本作では「そもそも映画という表現形態そのものがインド社会においては単なる娯楽という言葉では済まされないくらい特別なものである」ということをまざまざと見せつけられました。

本作は端的に言えば「映画というメディアの力が社会悪を暴く」という作品です。ことフィクションの世界ではさまざまなメディアが社会に潜む悪を暴き、倒すという作品は枚挙に暇がありません。しかし本作はその切り口というか切り込む深さがあまりにも深すぎる。「映画というメディアはここまで切り込めるのか!」という驚きとともに「映画というメディアはここまで人を駆り立てるのか!」という恐怖にも似た感動がありました。

キルバイもシーザーもそのほかの人々も、言ってみれば「映画の持つ魔力に狂わされた人々」なんですよね。キルバイが一連の映画の撮影に使っていたのは豪華な機材ではなく、シーザーが若いときにあのクリント・イーストウッドからもらったという古びた8mmカメラ。しかしこの8mmカメラが作中のどんな武器よりも強力な武器として機能しているわけです。

作中でもしばしばこのカメラ、ひいては映画というメディアは武器と呼ばれます。それはなぜかというと「真実を記録できるから」だと言えるでしょう。事実、当初こそ善人に見えていた首相こそが諸悪の根源であり、キルバイのカメラが捉えていた映像の一部しか知らされていない我々観客は完全に騙されてしまうわけです。

今現在いわゆる「真実に目覚めた人たち」はそれこそネット上に溢れかえっており、「真実」の価値は下落する一方。しかし本作は、そんな「真実」の価値を改めて教えてくれた気がします。

また本作の中盤からの急展開には、インド社会の抱える暗部や問題はギャング一人悪徳警官一人倒せば解決するというものではなく国全体の抱える問題だというメッセージを感じました。そもそも考えてみればキルバイが命じられたシーザー暗殺も政治的陰謀のほんの一端でしかないんですよね。

キルバイも別に最初からインド社会の闇を暴こうとして映画製作をしているわけではありません。しかし、カメラという「目」を手に入れたことで徐々に社会の抱える問題と向き合っていくようになる。これもまた映画の持つ魔力なのかも知れません。

そして、その映画の魔力が文字通り炸裂するのがあのショッキングな終盤。シーザーを故郷の村ごと殲滅しようとする首相の私設軍に対し、シーザーたちは武器で対抗することなく己の信仰する神を称える歌と音楽で敵を迎え撃ち、次々と倒れていきます。

銃火器で武装した敵を歌と太鼓で迎え撃つ。この行為は一見愚かしいものにも見えます。しかしこの行為が涙ながらにカメラを構えたキルバイによって記録され、最終的にはマドラスを除く全ての都市の映画館で上映され、見事首相の陰謀を民衆に伝える。誰かが見ていて、誰かが伝えてくれたからこそシーザーたちの犠牲は無駄にはならず、彼らが歌い上げたとおりに彼らが落とした種は確実に芽吹いていく。まさに映画というメディアの勝利ですよ。

そしてラストシーン、傷つきながらも生きていたキルバイがシーザーが好きだったクリント・イーストウッドに扮して彼の復讐を遂げるシーン。あれはキルバイとシーザーに加えて「映画」というメディアの3者が悪に天誅をくわえたシーンだと言えるでしょう。

陰謀を暴かれた首相が口にする、「3時間の映画に30年のキャリアが台無しにされた」というセリフこそが本作の高らかな勝利宣言ですよ。

いやーしかし、冒頭にも書きましたがいわゆる「社会の闇」を、この角度とこの方法とこの深さで斬り込んだ作品はおよそ見たことがありません。本作はPG-12というだけあって、本来ならぼやかすであろう描写も容赦なく入れてきます。政治的腐敗だけでなく象牙の乱獲や部族間の紛争、ギャングがはびこる治安の悪化といった問題が強烈なインパクトで襲いかかってくる本作は、スクリーンで隔てられ日本という遠く離れた国にいる我々にも「支配者よ、なぜだ?」と逃げられない至近距離で問いかけてくる作品でした。