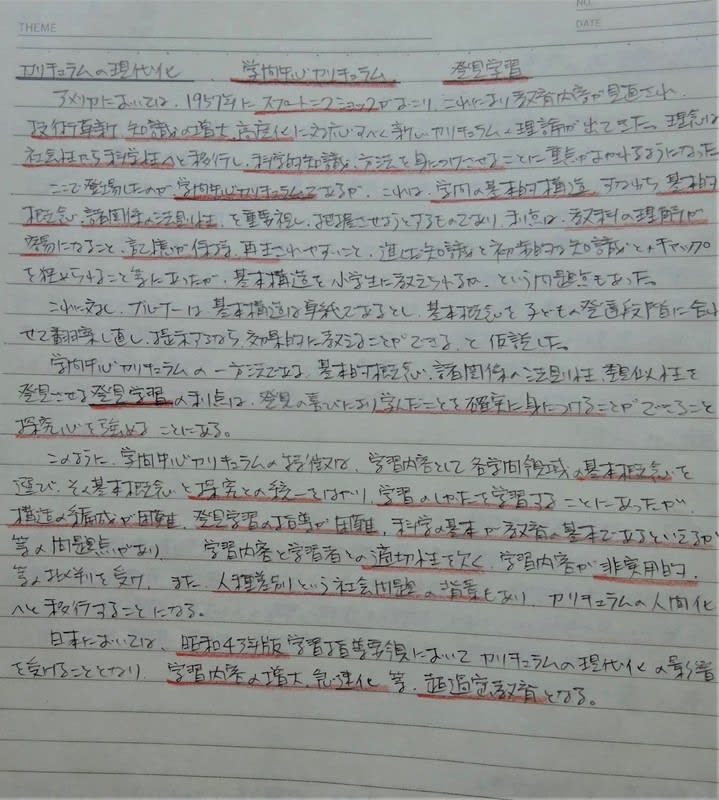

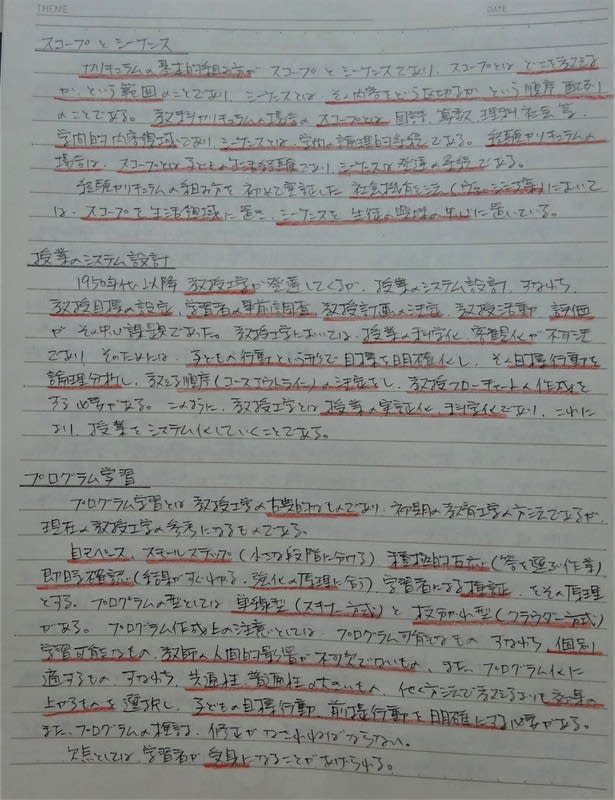

(冒頭写真は、2度目の大学にての“教職課程授業”主たる必修科目である「教育原論」より、原左都子が定期試験用に作成した模範解答の一つ。)

本日は、「こどもの日」。

“新型コロナウィルス禍”による「緊急事態宣言」下で、子ども達の教育現場である学校が休校措置を余儀なくされ続けている。

今後の学校教育に関し、世間では突如と「9月学校始業制」が持ち上がったりもして、大いに揺れる子どもの教育環境は現在危機状態と言って過言でないだろう。

「9月学校始業制」に関しては、この混乱期に更なる混乱をもたらすのみであり、“ぽしゃった”と私は理解しているのだが。 未だにそれを主張する“見識者(とやら)が存在するのであろうか??

さて冒頭写真の通り、本日は我が大学・大学院講義ノートより、「教育原論」をピックアップしよう。

我が国に於いて小中高の教員を目指す場合、大学にて必ずや受講せねばならない「教職課程」の授業の中でも、その主柱であるのが「教育原論」だ。

この授業を、私は大学3年次に受講したようだ。

若き担当教官だったが、これまた優秀かつ真面目で熱心な人物だった。 当時私は30代前半期だったが、ほぼ同年代の教官にして実にしっかりとまとまった授業を展開してくれたものだ。

いつものように、定期試験用に私がまとめた模範解答??を以下に引用させていただこう。

この中から、「カリキュラムの人間化」を取り上げて、以下に記載しよう。

アメリカに於ける人種差別等の社会問題、ベトナム戦争等という社会背景、また、現代化カリキュラムに対する学習内容の学習者に対する適切性の欠如、非実用性等の批判から、カリキュラムの人間化が表面化してくる。 公立学校制度解体、義務教育制度解体、選択的教育の脱学校論も出てくる。

人間中心カリキュラムの基本的原理は、人間とのかかわりを重視する教育論、集団参加による社会的側面の体験学習、セルフアイデンティティの確立による他人の理解等、社会問題の総合的アプローチにあった。

選択的教育の方法として、コミュニティ参加を行うオルターブティブスクール、個別学習、小集団学習の選択自由なオープンスクール、自己教育を目標とする生涯学習の考え方等が出現する。

日本に於いては、昭和52年版学習指導要領において、人間化カリキュラムの理念が取り入れられ、人間性、ゆとりと充実、能力に応ずる教育の方針の下に、学習事項、字数が削減され、教師、学校の自主性・主体性が奨励され、高校での選抜枠が拡大される。

(以上、我が講義ノート「教育原論」内より一部を紹介したもの。)

上記引用文内最後に書かれている「ゆとり教育」は、我が娘が小学校入学直後期に採用された。 それも束の間、すぐに反発が起こり、その後はまたもや「詰め込み教育」に舞い戻っていると私はマイナス印象で理解している。

如何に制度が移り変わろうが、(他の職業同様に)教育者の能力や資質は千差万別であるのが世の性(さが)であろう。

そんな不確実性の高い環境下で、生徒達それぞれが成長していくのも世の常なのだろう。

さて、“新型コロナウィルス禍”で、学校へ行きたくとも今後の成り行き不透明な環境下におかれている子ども達よ。

(「教育原論」をきちんと学んだ、と自負している)元教育者でもある原左都子としては、こんな厳しい状況下にあっても、子ども達とは必ずや成長を遂げ得る存在であると信じている。

今後の学校現場の成り行きは未だ不透明だが…

日々子ども達一人ひとりが自分で出来る事を実行しつつ、 充実していた! と自分自身が思える毎日を過ごそうね。 😀

そんな日々の“充実感(達成感)こそが、老若男女を問わず一番大事だと原左都子は思うよ!