(冒頭写真は、2025.04.24付朝日新聞記事より転載したもの。)

早速、当該朝日新聞記事「デブリ採取 2回目完了 福島第一 本格回収へ性質分析」の一部を以下に要約引用しよう。

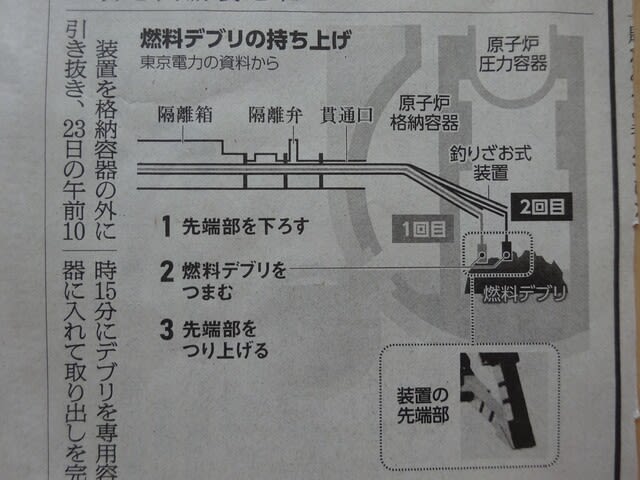

東京電力は23日、福島第一原発2号機から溶け落ちた核燃料(燃料デブリ)を回収したと発表した。 デブリの試験的な回収は昨年11月に続いて2回目。 1回目とは別の場所から採取した。 性質の違いや分布の状況を分析し、今後の取り出し方法の検討に役立てるという。

デブリの大きさは7ミリ以下、重さは3グラム以下とされ、容器の中に複数個あるとみられる。 (中略)

取り出されたデブリは、今後茨城県内にある研究機関に送り、組成などを分析する。

溶け落ちた核燃料や周りを覆う金属を含むデブリは1~3号機に計880トンあると推計される。 だが、その成分や格納容器内での分布状況など詳しいことは分かっていない。 前回とったサンプルだけでは全体を示すデータとしては乏しいと指摘されていた。

東電は、今回のサンプルの分析結果を比べることで、将来の本格的な取り出しの方法の検討に活かすとしている。

某東大教授は、「1~2m離れた場所から採取出来た意味は大きい。 どのくらいの違いがあるのか、あるいはそう違いはないのか、それがわかるだけでも大きな成果だ」と話す。

政府と東電は2051年までの廃炉完了をめざしており、デブリの取り出しは最難関の作業とされる。 当初、試験的取り出しは国費を投じて開発したロボットアームを使って21年に始める予定だった。 だが開発が思うように進まず、作業は3回に渡り延期された。

釣りざお式装置に変更して試みた1回目の取り出しでは、装置の接続ミスやカメラが映らなくなるトラブルが相次ぎ、中断を繰り返した。

(以上、朝日新聞記事より一部を引用したもの。)

原左都子の私見に入ろう。

東電福島原発事故が発生したのは、2011年に勃発した「東日本大震災」時だった。

単純計算すると、今から14年前のことだ。

1回目のデブリ回収は、「失敗」だったと理解している私であるが故に。

デブリの回収にやっとこさ成功したのが、今回の2度目の回収作業時と捉えてよいのであろうと私は解釈する。

そうすると、それまでに既に14年の年月が流れてしまっている計算となろう。

そうだとして、とにかくデブリが回収できただけでも、今後の原発事故後処理に於ける「快挙」と捉えて良いであろう。

聞くところによれば。

同じく原発事故が発生したチェルノブイリ原発に於いては。

やはりその後の復旧措置が至って困難であるため、今となっては原発建物全体を頑丈強固に封印閉鎖して。 人が立ち入れない措置をとったまま放置されているとのことのようだが…

私の想像だが、おそらくチェルノブイリ原発とは、元々人気(ひとけ)が一切無い場所に建設されたのでは無かろうか??

それ故に、その措置で人々の命を守ることがとりあえず可能なのであろう。

片や、福島第一原発の建設地とは。

チェルノブイリ原発の周囲環境とは大きく異なり。

これ程国土が狭い日本の地理的環境の中で。

比較的近い場所に、人の生活地域が存在している有様なのではあるまいか?!?

いずれにせよ、今後に引き続く福島原発事故の後処理(今現在、何処がそれを管理・統括しているのだろう?? 東電なのか? 日本国家なのか??)私は心得ていないのだが。

こんな世紀の原発事故である福島原発事故後処理の指揮・監督は「国家」こそが統制して実施するべきかとも思いつつ。

とにかく、その作業を出来る限り早期にやり遂げるとの国家の指導姿勢に期待したいものだ!