(冒頭写真は、森一郎氏著「試験に出る英単語」(略して「でる単」)の1ページ目。)

以下の写真は、原左都子が30歳時の2度目の大学受験時に使用した「試験に出る英単語」 の中から抜粋したページ。

ご覧のように、私の「でる単」は特異的だ。

後半部分の「文法」だったか?に関しては、剝ぎ取って捨てている。

電車内等で英単語を覚えるに際し、英単語部分の半分のみを持参すれば十分だった故だ。

私の場合、英語は中学生時代より得意科目であり、中学生時代の3年間は定期試験で95点を下回ったことがなかった。

特に英文法(英文法は同じく得意科目であり、これまた95点を下回ることが無かった「数学」と共通項があると当時から感じていた)が超得意だったのだが、当然ながら英単語も自主的にすらすら覚えて難なくその得点をいつもゲットしていた。

その頃の名残で今でも英文法は得意なため、私の場合は英単語を復習さえすれば、現在尚英文を難なく読めるであろうと思う。

(英会話に関しては中学生時代から発音が超悪く、海外では我が発音が通用しないと言えよう…)😭

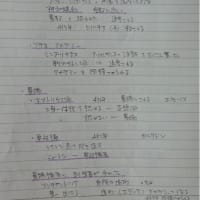

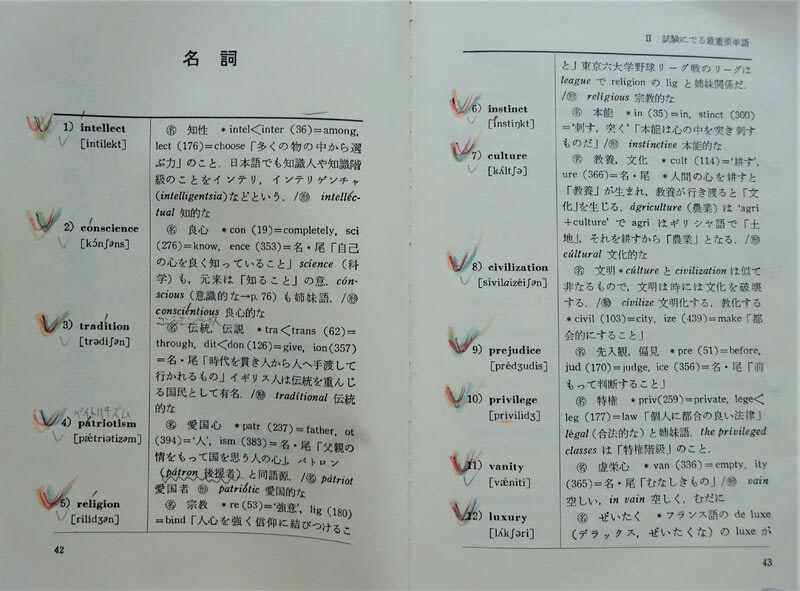

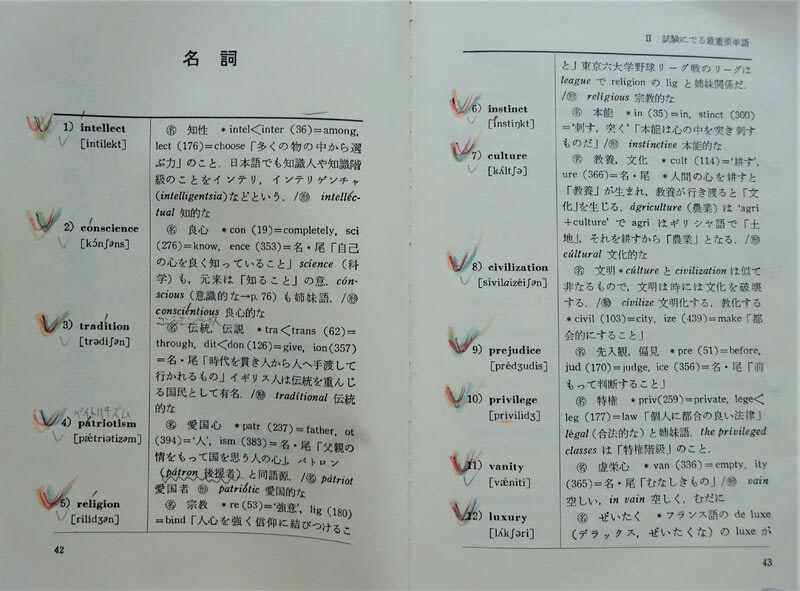

この写真は、「でる単」の1ページ。名詞部分。

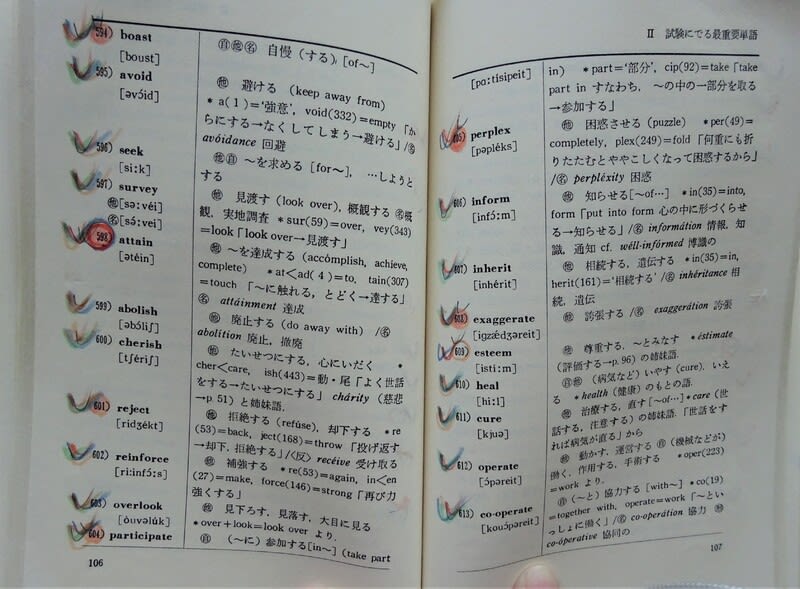

こちらは、途中部分の「動詞」のページかな?

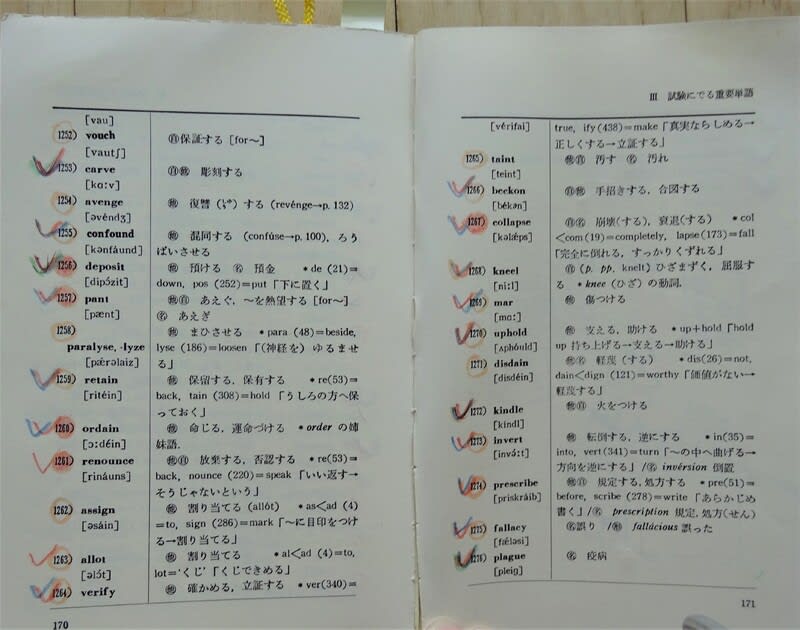

こちらは、単語の最終ページ。

すべての単語ページを網羅して、2度目の大学受験に臨んでいる。

参考だが2度目の入試面接の際に、面接担当教授より「貴方は今回の入試の『英語』で高得点を取っていますが、何らかの英語の特別教育でも受けていますか?」と問われたのが印象的だった。

それに応えて、「そういうわけではないのですが、『英語』は中学生時代から得意でした」と応えた記憶がある。

いやはや、私が2度目の大学に合格できたのも、森一郎先生著の「でる単」のお蔭と言えるかもしれない。

本日のテーマは、朝日新聞2021.10.27付記事、「『試験に出る英単語』変わる大学入試 変わらぬ存在意義 効率に焦点 受験勉強に新発想」を参考にした。

その朝日新聞記事の一部を、以下に引用しておこう。

1967年、都立日比谷高校の英語教師だった森一郎氏が執筆した『試験に出る英単語』(青春出版社)は、画期的な一冊だった。

この本は受験での勝敗のカギとなり単語を選び、訳語は原則として重要性の高い1語に絞り、収録語数も1800語程度と、豆単の約半分に限定した。

「最小の時間で最大の効果をあげるための単語集。 その登場は受験英語にコペルニクス的転回を及ぼした。 (途中大幅略)

その後、大学の大衆化が加速する。 昨年の進学率は約58%。定員割れも起きる時代だ。 入試も79年の共通一次試験導入以来、変質した。「平易で口語的な単語に重点が移った。 そうなると単語集も変容を求められる。

しかし、難関校では2次試験でかつてのような高度な英語を問う。 いくら平易な英語でも受験生がつまずくのは抽象的単語が多いので、引き続き存在意義は大きい。 今では、大学院の受験にも使える。

発行から半世紀を経てなお受験生を支え続ける「でる単」、そして森一郎氏の思い。 “犬撫でて 未明旅立つ 受験の子” 『土蛙』所収の一句である。

(以上、朝日新聞記事より一部を引用したもの。)

原左都子は義母の耳鼻科付き添いの際に、必ずこの「でる単」を持参する。

何故ならば、病院内ではスマホ操作禁止措置がとられているからだ。

義母診察中の待ち時間には、この「でる単」のページをテキトーに開いては英単語の復習をしている。

30歳時点の2度目の大学受験時には、一冊すべてのページの英単語を完璧マスターしていたのに…

悲しいかな、今となってはほぼ3分の2を忘却してしまっている。

それにしても、上記引用文の一部を繰り返すと。

大学の大衆化が加速する。 昨年の進学率は約58%。定員割れも起きる時代だ。 入試も79年の共通一次試験導入以来、変質した。 平易で口語的な単語に重点が移った。

受験英語の世界も、軽薄短小な時代に移り変わっているのだなあ。

「でる単」一冊の単語をすべて網羅した、あの時代が懐かしい。