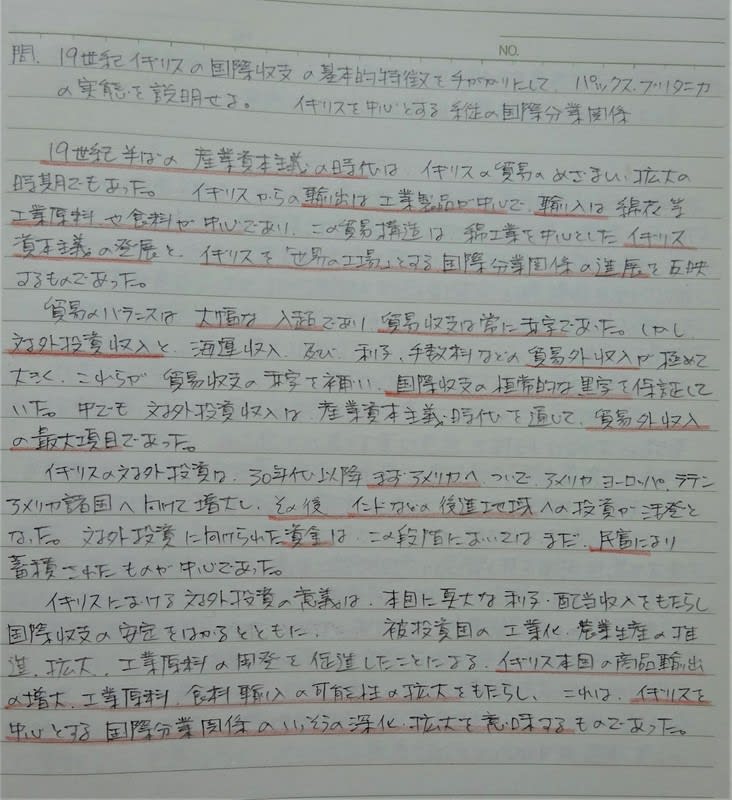

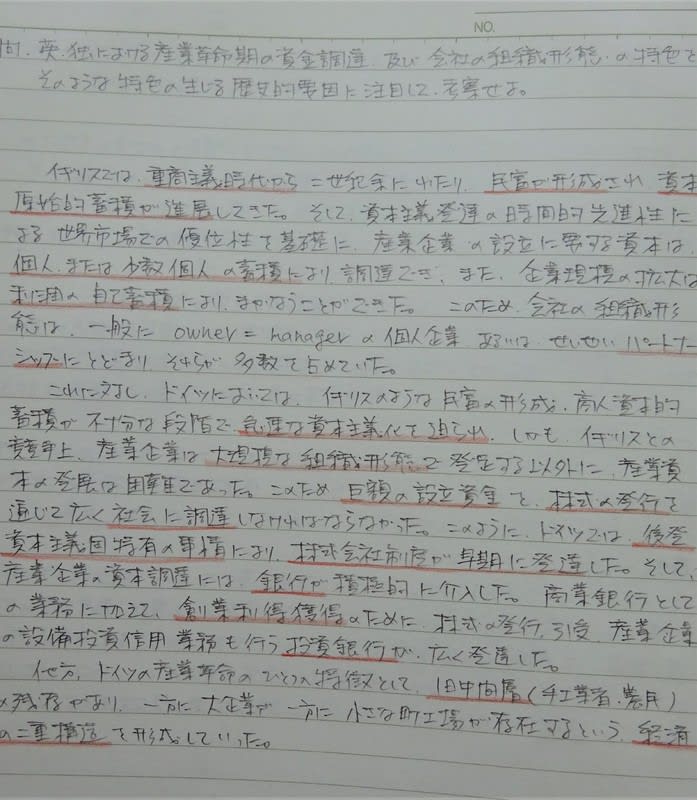

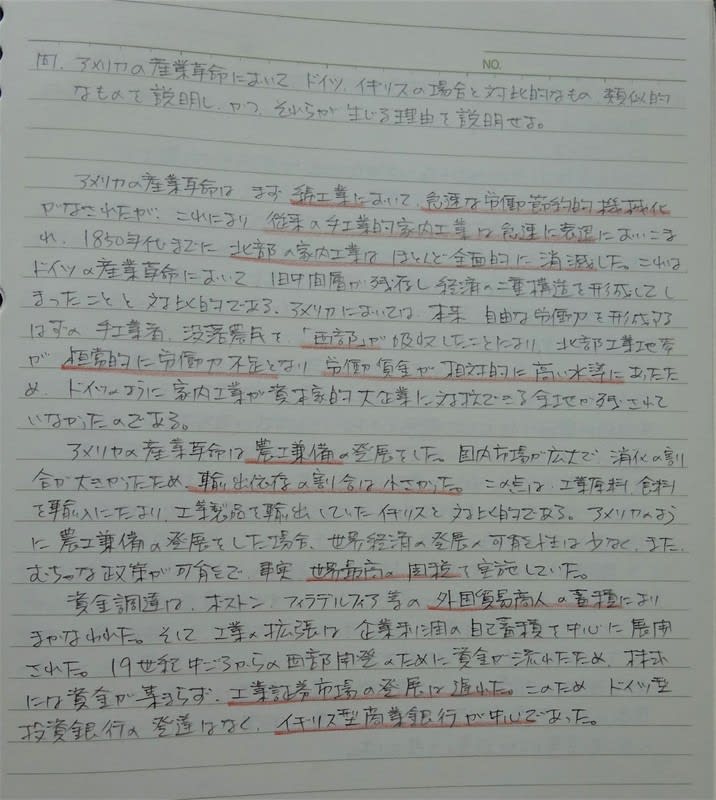

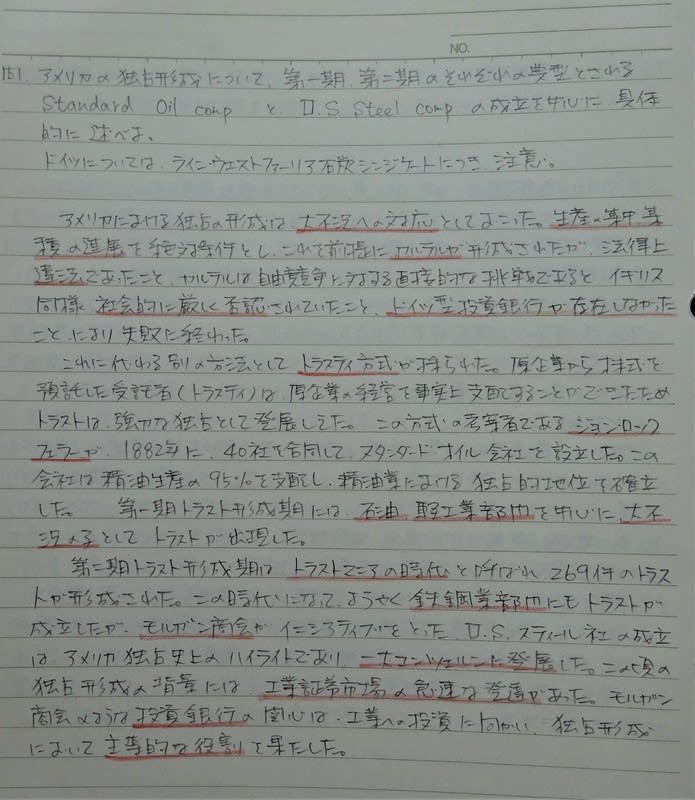

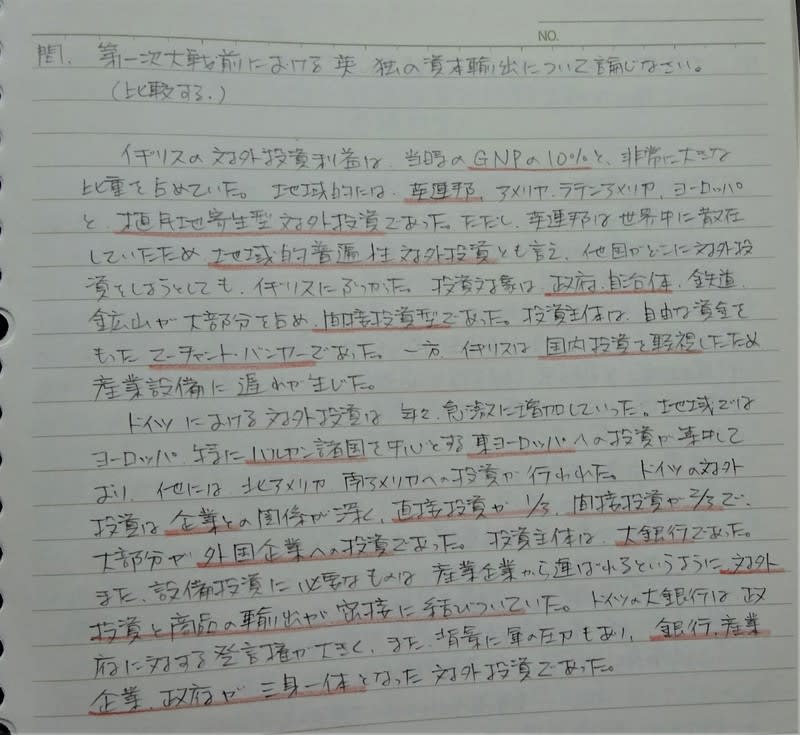

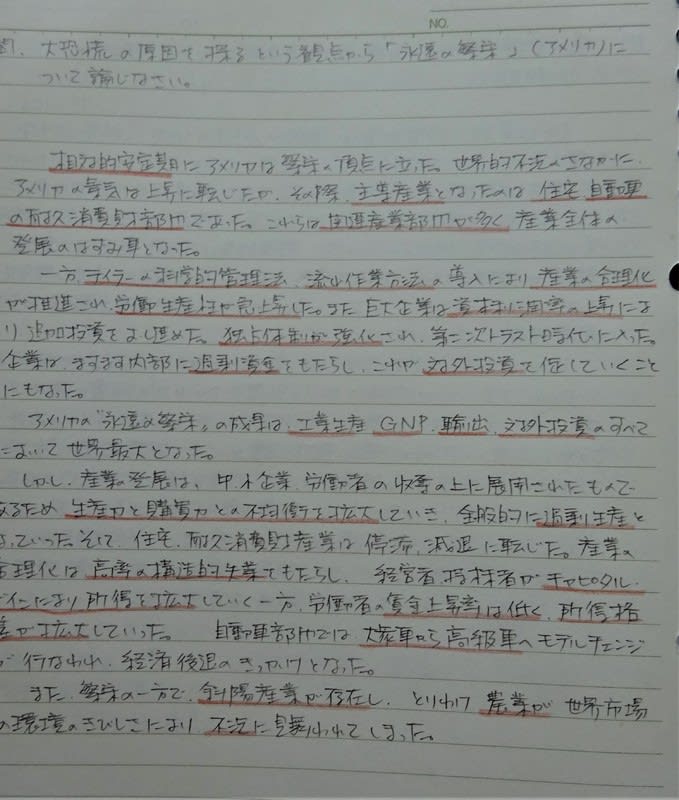

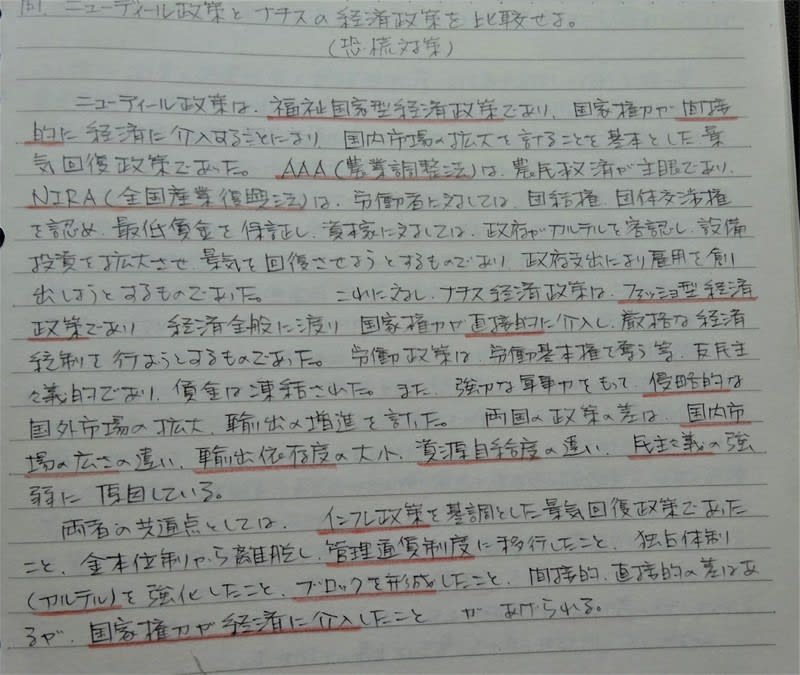

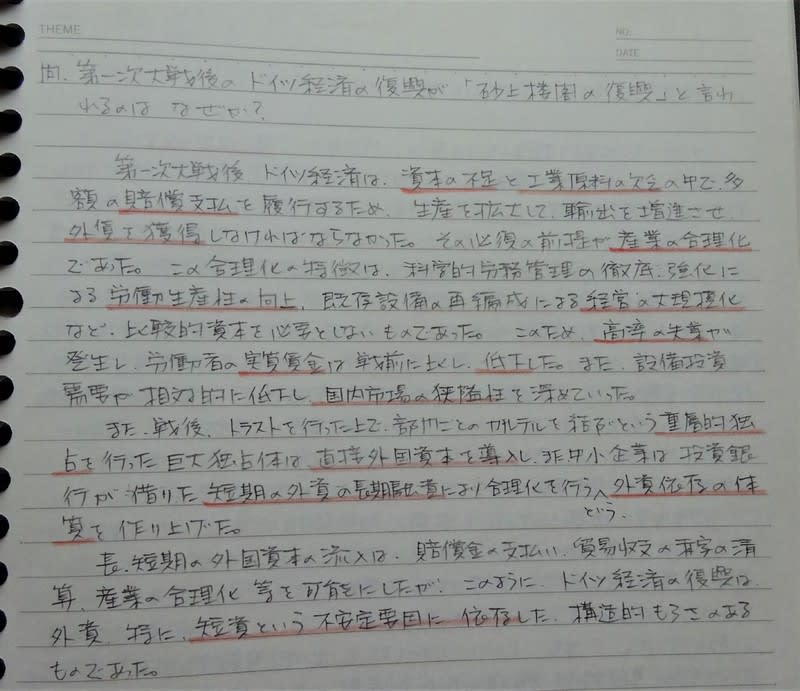

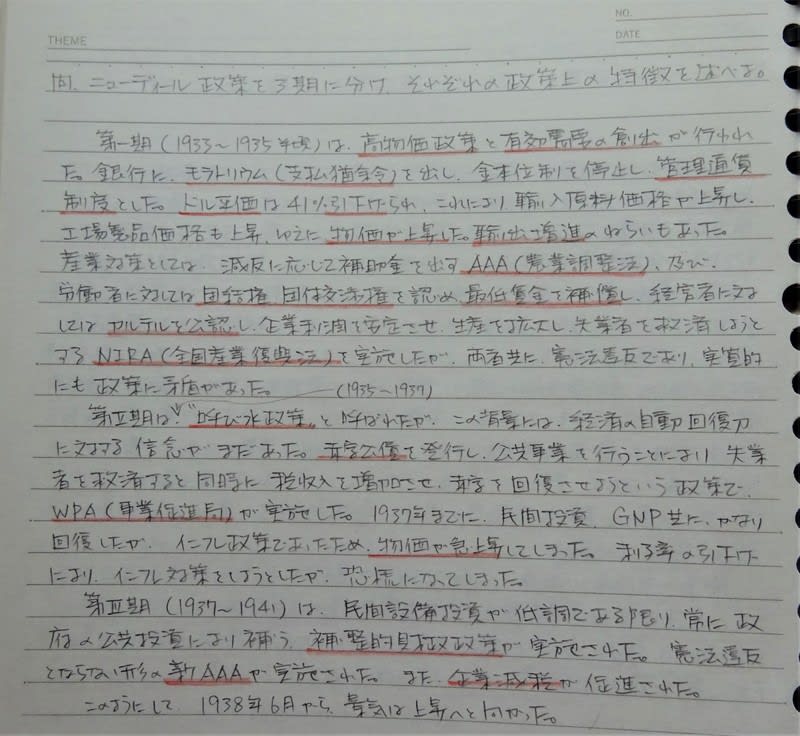

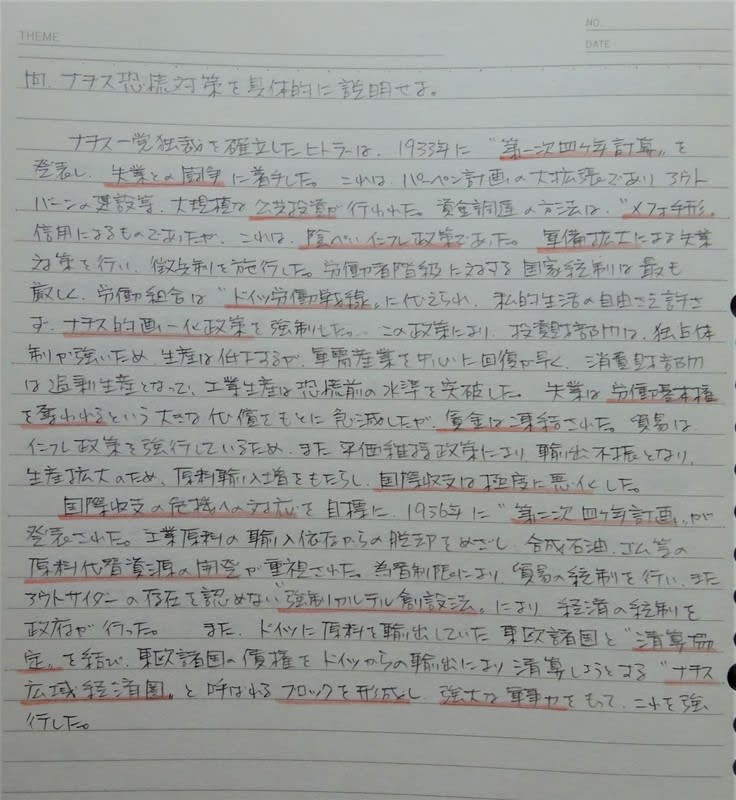

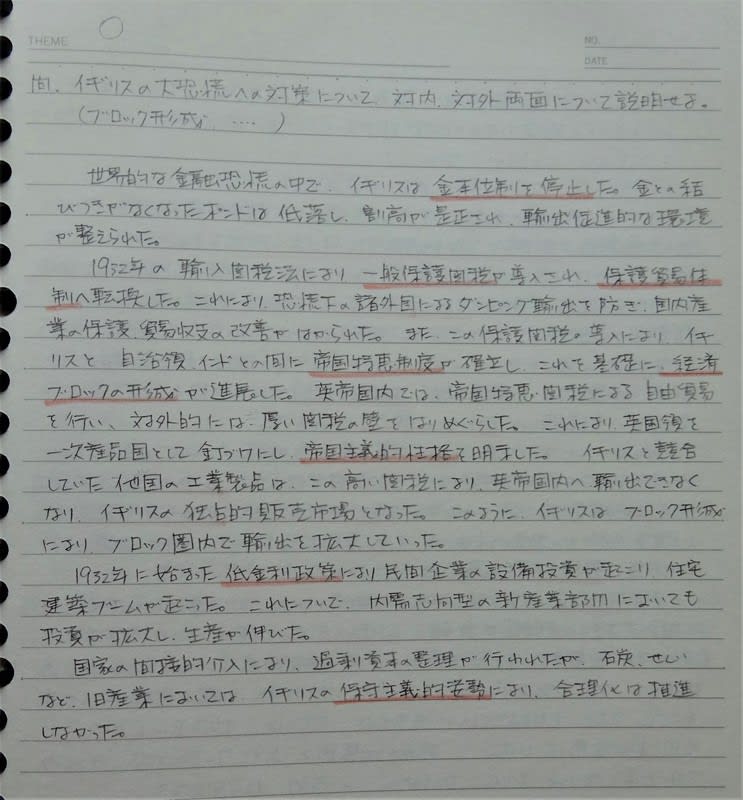

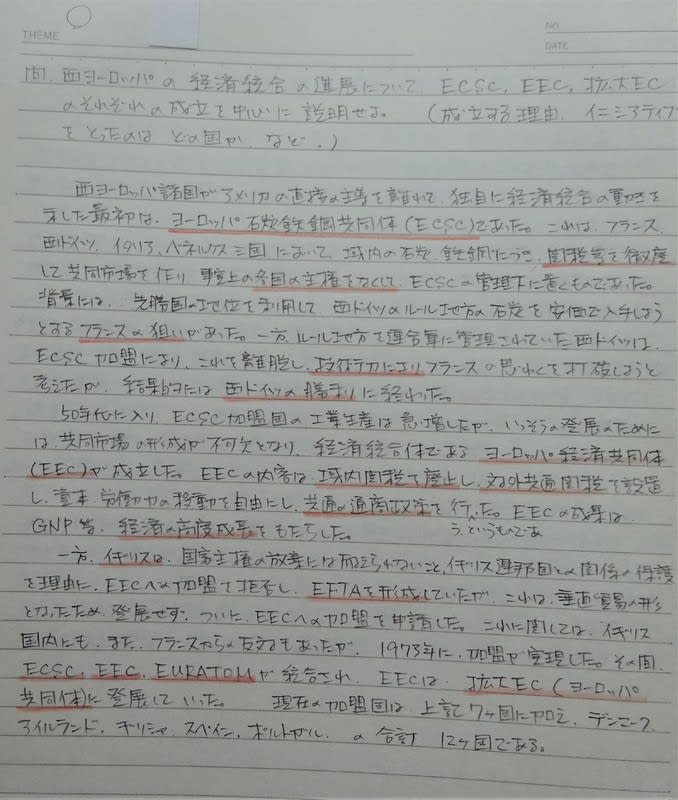

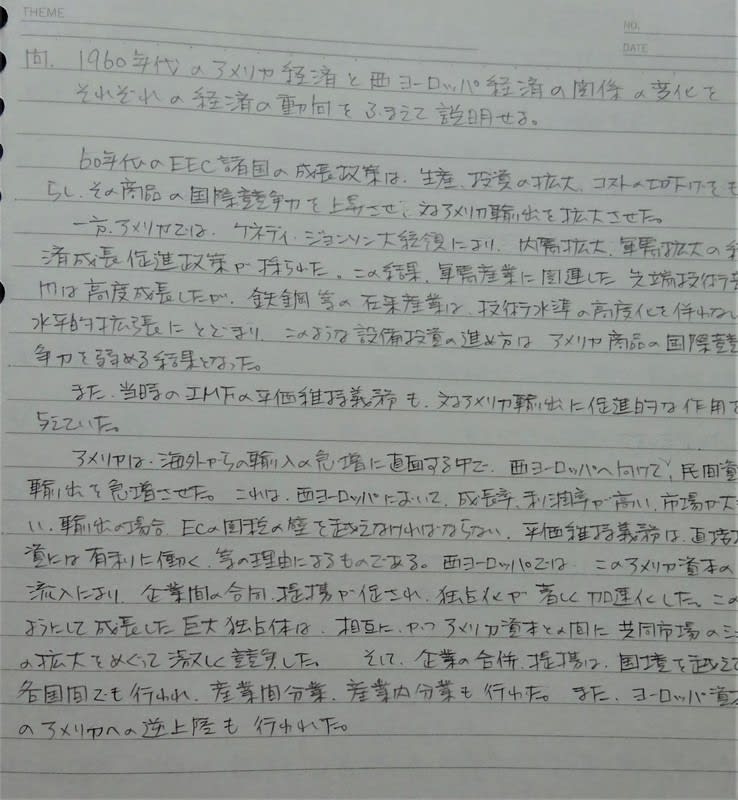

(冒頭写真は、我が2度目の大学の講義ノート「法学概論」より転載したもの。)

冒頭写真ページの講義テーマは「権利とは何か?」である。

我が「左都子の市民講座」カテゴリー内にも、同名のテーマエッセイが存在する。

それを以下に引用させていただこう。

今回の「左都子の市民講座」では、“権利”について考えてみましょう。

○権利と利益との違い

権利とは、人が単に自分の利益を主張することであろうか?

例えば、誘拐犯が人質と引き換えにお金を要求することが権利であろうか?

そんな訳はない。

↓

相手方がその要求の“社会的妥当性”を承認し、その要求に応じる義務を

認めた場合に初めてその利益は権利となる。

要するに、権利とは

“私的利益”や“生活要求”を基礎とするが、それにとどまらず

“社会的正義”としての“公的性質”をおびたものとして

“普遍的”に承認された利益内容のことをいう。

○権利成立の条件

権利が成立するための基礎的条件、前提は何か?

①平等性

個人対個人の関係が平等な社会であること

例:戦前の日本は身分制社会であったため権利が成立する

社会的基盤は存在しなかった。

↓

戦後、日本国憲法が“法の下の平等”をうたい身分制社会は

解体された。

↓

しかし、例えば、男女差別、外国人差別等深刻な差別問題は

社会の中に根強く残っている。

↓

真の権利社会を成立させるためには、まず差別をなくし、

平等についての基礎観念を確立する必要がある。

②対立性

権利は、個人対個人、あるいは個人対国家の関係が対立関係に

あることを前提とする。

法的な対立関係がない場合、もともと権利を問題にする必要がない

例 : 夫婦間で財産の所有権の帰属が問題となるのは

離婚など、夫婦に利害の対立が生じた場合である。

③社会的正当性についての合意

当事者の一方の利益の正当性が相手方によって承認され

両者の間に合意が成立することが前提となる。

↓

権利を主張する人は、その正当性を相手にわかってもらうように

説得する必要がある。

↓

その結果、対立している両者の“平和的共存”のルールとしての

権利が確立する。

例 : 嫌煙権問題

喫煙者には煙草を吸う権利がある。

しかし、他人に害を与えることは許されない。

↓

他人に害を与えないように喫煙者を義務付けること

により、嫌煙権は成立する。

(ただこの問題は、実際上解決策が困難な問題である。)

④利益の範囲の確定

誰が誰に対し、どのような利益を、なぜ、どの範囲まで主張する

ことが正当であるのかが、論理的に確定されることが前提となる。

日本の社会はもともと義理人情の世界だった。

↓

近年、急激に日本の社会は移り変わり、

人と人とのかかわりが希薄化していく中・・・

↓

日本経済や政治をめぐる資本と権力との癒着、汚職は

相変わらずはびこり…

残念ではあるが、日本の社会はいまだ“権利社会”と言えるには程遠い…

○権利と利益との違い

権利とは、人が単に自分の利益を主張することであろうか?

例えば、誘拐犯が人質と引き換えにお金を要求することが権利であろうか?

そんな訳はない。

↓

相手方がその要求の“社会的妥当性”を承認し、その要求に応じる義務を

認めた場合に初めてその利益は権利となる。

要するに、権利とは

“私的利益”や“生活要求”を基礎とするが、それにとどまらず

“社会的正義”としての“公的性質”をおびたものとして

“普遍的”に承認された利益内容のことをいう。

○権利成立の条件

権利が成立するための基礎的条件、前提は何か?

①平等性

個人対個人の関係が平等な社会であること

例:戦前の日本は身分制社会であったため権利が成立する

社会的基盤は存在しなかった。

↓

戦後、日本国憲法が“法の下の平等”をうたい身分制社会は

解体された。

↓

しかし、例えば、男女差別、外国人差別等深刻な差別問題は

社会の中に根強く残っている。

↓

真の権利社会を成立させるためには、まず差別をなくし、

平等についての基礎観念を確立する必要がある。

②対立性

権利は、個人対個人、あるいは個人対国家の関係が対立関係に

あることを前提とする。

法的な対立関係がない場合、もともと権利を問題にする必要がない

例 : 夫婦間で財産の所有権の帰属が問題となるのは

離婚など、夫婦に利害の対立が生じた場合である。

③社会的正当性についての合意

当事者の一方の利益の正当性が相手方によって承認され

両者の間に合意が成立することが前提となる。

↓

権利を主張する人は、その正当性を相手にわかってもらうように

説得する必要がある。

↓

その結果、対立している両者の“平和的共存”のルールとしての

権利が確立する。

例 : 嫌煙権問題

喫煙者には煙草を吸う権利がある。

しかし、他人に害を与えることは許されない。

↓

他人に害を与えないように喫煙者を義務付けること

により、嫌煙権は成立する。

(ただこの問題は、実際上解決策が困難な問題である。)

④利益の範囲の確定

誰が誰に対し、どのような利益を、なぜ、どの範囲まで主張する

ことが正当であるのかが、論理的に確定されることが前提となる。

日本の社会はもともと義理人情の世界だった。

↓

近年、急激に日本の社会は移り変わり、

人と人とのかかわりが希薄化していく中・・・

↓

日本経済や政治をめぐる資本と権力との癒着、汚職は

相変わらずはびこり…

残念ではあるが、日本の社会はいまだ“権利社会”と言えるには程遠い…

(以上、「原左都子エッセイ集」より2007.12.05公開エッセイを引用したもの。)

どうやら、我が恩師である「法学概論」指導教授(S先生とする)の「権利とは何か?」の講義とは内容が異なるようだ。 (我が講座は、一体何処から引用したのだろう?? てっきりS先生講義より引用したものと思い込んでいたのだが、原左都子の完全自作だったかもしれない。)

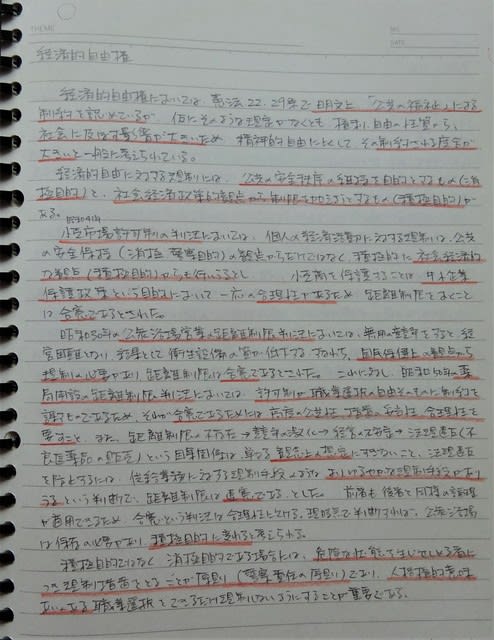

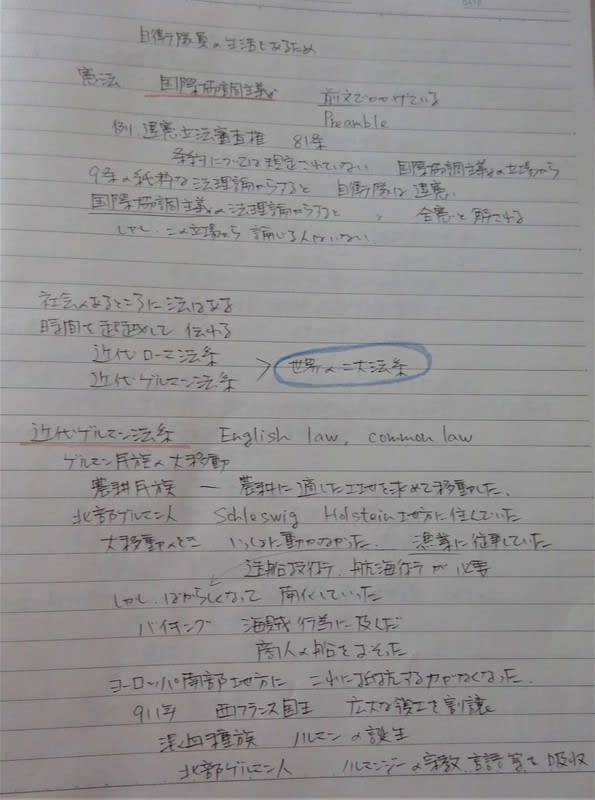

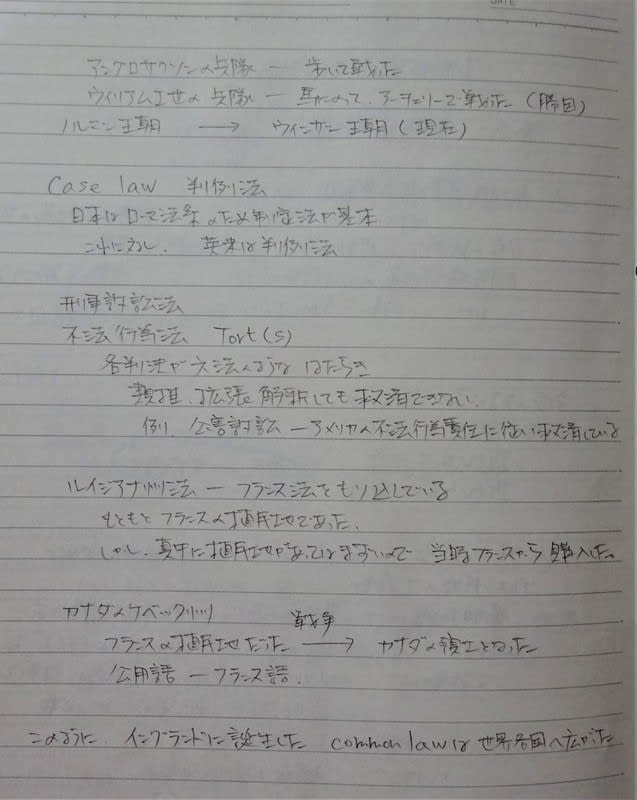

それでは、S先生講義よりの「権利とは何か?」の講義内容の一部を以下に掲載させていただこう。

権利の定義に関する主張

1.法益説

特定の人が一定の利益を供授するために、法が貸してくれる力。(法的保護利益)

貸してくれる力の違いにより権利を分類することが出来る。

〇 人格権 (個人の尊厳)

〇 肖像権、 氏名権、 名誉権、 貞操権

〇 親族権 (親族法、相続法 昔は身分法であり、地位の承継の意味合いがあった。 今は、限定相続、相続の放棄 の権利もある。

〇 社員権 (社員ー 民法上の社団法人を人と同じ扱いとする。→法人

民法34,35条

(以下略)

最後に余談だが、上記写真で紹介しているS先生の講義内に興味深い記述がある。

Bioethics 生命倫理学

日本の大学医学部では、この講義がおかれているところはない。

確かに、我が20代に通った大学医学部では、「生命倫理学」の講義はなかった。

ただ、30代に通った大学の医学部には「生命倫理学」(講義名が多少異なるかもしれないが)の授業があった。

学部を越境してこの私がその授業を受講したため、間違いない。😶