京田辺市宮津の府道22号線(八幡~木津)に接して東向きに「一の鳥居」が建ち、その奥一直線に長い参道が山裾まで続いている。

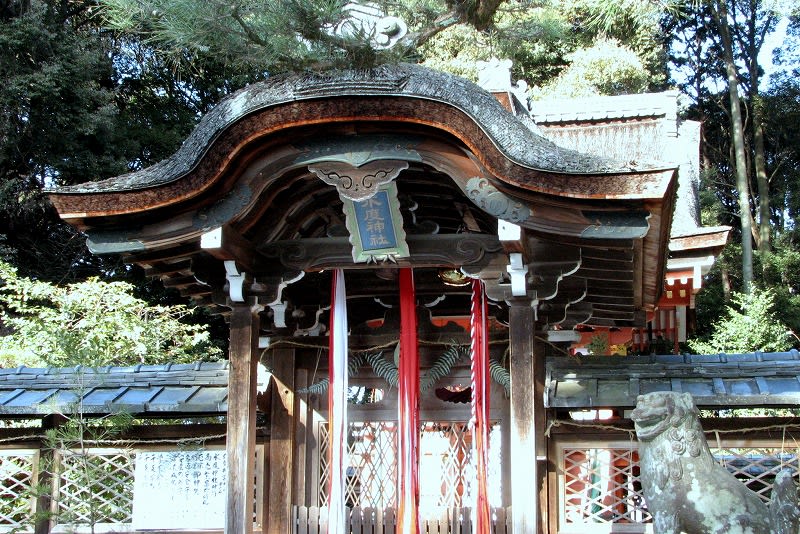

「二の鳥居」

社伝には敏達天皇の2年(573年)始めてこれを祭り、造酒司(サケツクリノツカサ)の奉幣があったと伝えられ、往古山本村にあったが・・・

「佐牙乃神社の旧跡」

垣武天皇延暦13年(794年)現在の地に創建されたと伝えられ、山本村はこれを氏神とし、今なお旧地を御旅所として居る。

「延喜式神名帳」の綴喜郡の佐牙乃神社に比定され、社殿は永正6年(1509年)兵火にかかり、永正11年8月再建、更に天正4年(1576年)火災で焼失、同13年、新築して遷宮式をあげたとつたえられている。

本殿二座・国指定重要文化財

天正十三年(1585)再建、身舎の蟇股は左右対称の図案で室町初期:春日造:檜皮葺。

祭神 :佐牙彌豆男神、佐牙彌豆女神

撮影2015.6.30