関西の地図を見るたびに「不思議だ」と思う「形」がある。瀬戸内海最奥部に描かれる海岸線の弧のことだ。淡路島・神戸・大阪・和歌山の海がきれいな楕円を描いている。大阪湾と呼ばれるその楕円は、まるで人の手がスプーンで海を慎重に掬い取ったかのように整った形なのである。太古の噴火によるカルデラの痕跡か、あるいはイザナギとイザナミがオノコロ(自凝)島で淡路島を産み、次いで四国を産んだという、古事記が語る国産みの大八洲か。

淡路島はもはや「島」とは言えない。新神戸駅を発った高速バスは、大きな吊橋で明石海峡を楽々と越え、1時間40分で洲本バスセンターに着いた。34年前に初めてこの街に来たときは、明石海峡大橋は完成まであと7年かかるという時期で、私は大阪・天保山からのフェリーで湾を越えた。創業家がこの島出身の三洋電機はまだ健在で、港からその大きな看板が望まれた。しかし天保山航路はすでに無く、三洋電機も消えた。港は整備され記憶は蘇らない。

淡路島は平成の大合併を経て、北部の淡路市、中央部の洲本市、南部の南あわじ市で構成されている。島全体の人口は戦後間もないころの22万7000人がピークで、現在は12万人程度に減少している。離島の人口減少はどこも深刻ではあるけれど、淡路島は面積は佐渡島の7割程度だが、大都市に直結しているからだろう、人口は2.5倍を維持している。中心の街・洲本は裁判所や税務署、それに兵庫県の県民局が置かれ、人口は40500人ほどだ。

34年前に訪れた際は慌ただしく日帰りしたものだから、今回は港から市中へ、ぶらぶら歩いてみる。中心商店街は長いアーケードが続き、店舗はバラエティに富んで明るい。自転車に箱を積んだ若い女性が通りかかり、「たい焼きはいかがですか」と声をかけてくる。こんなに人通りが少ないところで行商は成り立つのかと不思議になるが、1個買って食べながら歩く。淡路温泉の足湯に浸かり、城跡に建つ淡路文化資料館で島の厳しい歴史を学ぶ。

古代から都の御食国として賑やかな暮らしがあった淡路島は、中世には洲本市街の南を塞ぐ三熊山に城が築かれ、戦国覇者が奪い合う交通の要衝でもあった。江戸時代を通じて徳島藩の蜂須賀家の藩領となり、淡路は家臣の稲田家が統治した。この二重統治が明治維新時の悲劇・稲田騒動を招き、淡路は阿波と切り離され、兵庫県に編入される。薩摩と琉球諸島に例を取るまでもなく、離島は常に本土に虐げられる。淡路もそうした歴史が堆積している。

「島」は似た空気を醸すのだろうか。洲本を歩いて、しきりと奄美の名瀬を思い出す。店先に並ぶ食材も、飾られている衣装も異なるけれど、佇まいに通底するものがある。おそらくそれは限られた土地や資源の中で、人々が発するエネルギーなのだろう。千本黒松が涼風を運ぶ大浜海岸に行くと、大阪湾の南端は波穏やかで、家族連れがテントを張って憩いでいる。文化資料館に展示されている洲本出身の南画家・直原玉青の風景画が涼やかである。

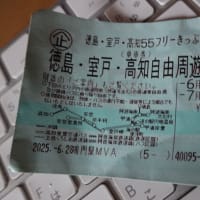

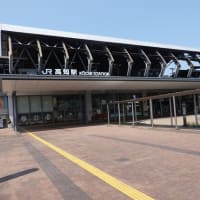

淡路県民局による『淡路地域ビジョン2050』は、島の人口は2050年には7万人まで減少するだろうと厳しい予測をしている。現状は厳しく、課題は山積していると指摘しているものの、解決策はあくまでも綺麗事の羅列で終わっている。記紀の「始まりの島」で一夜を過ごしてみたかったのだが、ホテル料金のあまりの高額に恐れをなし、四国に逃げ込むことにする。34年前といい今回といい、私は淡路に泊まれない宿命らしい。(2025.6.28)

淡路島はもはや「島」とは言えない。新神戸駅を発った高速バスは、大きな吊橋で明石海峡を楽々と越え、1時間40分で洲本バスセンターに着いた。34年前に初めてこの街に来たときは、明石海峡大橋は完成まであと7年かかるという時期で、私は大阪・天保山からのフェリーで湾を越えた。創業家がこの島出身の三洋電機はまだ健在で、港からその大きな看板が望まれた。しかし天保山航路はすでに無く、三洋電機も消えた。港は整備され記憶は蘇らない。

淡路島は平成の大合併を経て、北部の淡路市、中央部の洲本市、南部の南あわじ市で構成されている。島全体の人口は戦後間もないころの22万7000人がピークで、現在は12万人程度に減少している。離島の人口減少はどこも深刻ではあるけれど、淡路島は面積は佐渡島の7割程度だが、大都市に直結しているからだろう、人口は2.5倍を維持している。中心の街・洲本は裁判所や税務署、それに兵庫県の県民局が置かれ、人口は40500人ほどだ。

34年前に訪れた際は慌ただしく日帰りしたものだから、今回は港から市中へ、ぶらぶら歩いてみる。中心商店街は長いアーケードが続き、店舗はバラエティに富んで明るい。自転車に箱を積んだ若い女性が通りかかり、「たい焼きはいかがですか」と声をかけてくる。こんなに人通りが少ないところで行商は成り立つのかと不思議になるが、1個買って食べながら歩く。淡路温泉の足湯に浸かり、城跡に建つ淡路文化資料館で島の厳しい歴史を学ぶ。

古代から都の御食国として賑やかな暮らしがあった淡路島は、中世には洲本市街の南を塞ぐ三熊山に城が築かれ、戦国覇者が奪い合う交通の要衝でもあった。江戸時代を通じて徳島藩の蜂須賀家の藩領となり、淡路は家臣の稲田家が統治した。この二重統治が明治維新時の悲劇・稲田騒動を招き、淡路は阿波と切り離され、兵庫県に編入される。薩摩と琉球諸島に例を取るまでもなく、離島は常に本土に虐げられる。淡路もそうした歴史が堆積している。

「島」は似た空気を醸すのだろうか。洲本を歩いて、しきりと奄美の名瀬を思い出す。店先に並ぶ食材も、飾られている衣装も異なるけれど、佇まいに通底するものがある。おそらくそれは限られた土地や資源の中で、人々が発するエネルギーなのだろう。千本黒松が涼風を運ぶ大浜海岸に行くと、大阪湾の南端は波穏やかで、家族連れがテントを張って憩いでいる。文化資料館に展示されている洲本出身の南画家・直原玉青の風景画が涼やかである。

淡路県民局による『淡路地域ビジョン2050』は、島の人口は2050年には7万人まで減少するだろうと厳しい予測をしている。現状は厳しく、課題は山積していると指摘しているものの、解決策はあくまでも綺麗事の羅列で終わっている。記紀の「始まりの島」で一夜を過ごしてみたかったのだが、ホテル料金のあまりの高額に恐れをなし、四国に逃げ込むことにする。34年前といい今回といい、私は淡路に泊まれない宿命らしい。(2025.6.28)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます