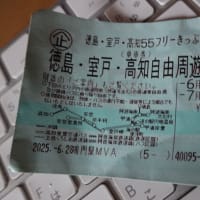

けっこう長々と生きてきて、なおこの国に「読めない名の街」があったことを恥じている。高知県東部の太平洋岸、奈半利(なはり)町だ。土佐日記に「那波の泊」として登場する、古くからの交通の要衝らしいけれど、東国者にとってはいかにも遠い。私は室戸岬から、路線バスに50分揺られてやって来たのだが、ここから始まる土佐くろしお鉄道「ごめん・なはり線」に乗る必要から、ようやく「奈半利」が街の名であることに気づいた迂闊者なのである。

駅に着いて驚いた。長い階段が延びて、ホームは3階部分の空中にある。「津波避難ビル」の標識を見て納得した。駅が避難ビルを兼ねており、高架線路も津波対策なのだろう。登り階段にめっぽう弱い私は、駅奥の売店近くでエレベーターを見つけ、楽々と改札まで移動したが、地震襲来の際はこうはいかないだろう。無人の改札を出ると、ホームは展望台であるかのように街が見晴らせる。奈半利川が造る小さな扇状地の、東側に広がる小さな街である。

奈半利町の人口は2800人。面積は県内34市町村の33番目で、34番目は川隣りの田野町だ。旧安芸郡は奈半利、田野、安田、北川、馬路など、人口規模で県内下位を占める町村がひしめいている。国が旗を振った平成の大合併では、合併構想は持ち上がったものの地理的制約やそれぞれの思惑が対立を生み、全て破談となって小規模自治体が残る結果になったらしい。自立を選択することは悪くはないが、その結果の苦労は大きいことだろう。

奈半利駅のホームに立って、北方を望む。重畳と山が連なり、空の色に同化していく。「あのあたりが馬路村だろうか」と思う。馬路村は面積こそ県内18番目だが、人口は700人を割って下から2番目だ。20年ほど昔になる。過疎地に関する総務省の審議会で、馬路村の村長さんと毎月のように顔を合わせる機会があった。過疎の山村でいかに住民自治を確立するか、特産のゆず栽培で可能性が見えてきたところだと、村長さんは元気だった。

私の散歩コースでもある東京・吉祥寺の中道通りに、「高知屋」と野太い文字の看板を掲げる店があった。過去形で書くのは20年余の営業を終え、3年前に閉店したからだ。高知県公認のアンテナショップ1号店で、設立時から馬路村農協も経営に参画している。ファッションや雑貨の店が並ぶ吉祥寺にあって、鰹のたたきや柚子ぽん酢など土佐の県産品が並ぶ異色の店だった。通りかかるたびに、馬路村の頑張りに触れて嬉しくなったものだ。

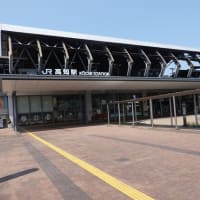

旅の行程を1日延ばし、馬路村を訪ねればよかったと悔やんでいるのだが、奈半利から「ごめん・なはり線」の乗客になって、車窓の風景を眼に焼き付ける。安田町のあたりだろうか、農業用ビニールハウスが密集、海岸線まで広がっている。わが家近くのスーパーでも圧倒的に売場を占める、高知産のナスのハウスではなかろうか。農家の勤勉さが伝わってくる。後免駅に近づいて「赤岡駅」に停車する。今日が月曜日でなければ、途中下車しただろう。

現在は香南市になる赤岡には「絵金蔵」がある。幕末の絵師・金蔵の屏風絵を収蔵、街は毎年7月、これらの絵を商店街に並べ、夜な夜な蝋燭の灯りで浮かび上がる「土佐赤岡絵金祭」を開催している。達者な芝居絵を極彩色で描いた金蔵の数奇な人生と、その作品を祭りに仕立てた街があることを思い出し、調べると月曜日は休館だった。残念だが少しホッとする。金蔵の血飛沫散乱の絵は苦手なのだ。休館でホッとするなど初めてのことだ。(2025.6.30)

駅に着いて驚いた。長い階段が延びて、ホームは3階部分の空中にある。「津波避難ビル」の標識を見て納得した。駅が避難ビルを兼ねており、高架線路も津波対策なのだろう。登り階段にめっぽう弱い私は、駅奥の売店近くでエレベーターを見つけ、楽々と改札まで移動したが、地震襲来の際はこうはいかないだろう。無人の改札を出ると、ホームは展望台であるかのように街が見晴らせる。奈半利川が造る小さな扇状地の、東側に広がる小さな街である。

奈半利町の人口は2800人。面積は県内34市町村の33番目で、34番目は川隣りの田野町だ。旧安芸郡は奈半利、田野、安田、北川、馬路など、人口規模で県内下位を占める町村がひしめいている。国が旗を振った平成の大合併では、合併構想は持ち上がったものの地理的制約やそれぞれの思惑が対立を生み、全て破談となって小規模自治体が残る結果になったらしい。自立を選択することは悪くはないが、その結果の苦労は大きいことだろう。

奈半利駅のホームに立って、北方を望む。重畳と山が連なり、空の色に同化していく。「あのあたりが馬路村だろうか」と思う。馬路村は面積こそ県内18番目だが、人口は700人を割って下から2番目だ。20年ほど昔になる。過疎地に関する総務省の審議会で、馬路村の村長さんと毎月のように顔を合わせる機会があった。過疎の山村でいかに住民自治を確立するか、特産のゆず栽培で可能性が見えてきたところだと、村長さんは元気だった。

私の散歩コースでもある東京・吉祥寺の中道通りに、「高知屋」と野太い文字の看板を掲げる店があった。過去形で書くのは20年余の営業を終え、3年前に閉店したからだ。高知県公認のアンテナショップ1号店で、設立時から馬路村農協も経営に参画している。ファッションや雑貨の店が並ぶ吉祥寺にあって、鰹のたたきや柚子ぽん酢など土佐の県産品が並ぶ異色の店だった。通りかかるたびに、馬路村の頑張りに触れて嬉しくなったものだ。

旅の行程を1日延ばし、馬路村を訪ねればよかったと悔やんでいるのだが、奈半利から「ごめん・なはり線」の乗客になって、車窓の風景を眼に焼き付ける。安田町のあたりだろうか、農業用ビニールハウスが密集、海岸線まで広がっている。わが家近くのスーパーでも圧倒的に売場を占める、高知産のナスのハウスではなかろうか。農家の勤勉さが伝わってくる。後免駅に近づいて「赤岡駅」に停車する。今日が月曜日でなければ、途中下車しただろう。

現在は香南市になる赤岡には「絵金蔵」がある。幕末の絵師・金蔵の屏風絵を収蔵、街は毎年7月、これらの絵を商店街に並べ、夜な夜な蝋燭の灯りで浮かび上がる「土佐赤岡絵金祭」を開催している。達者な芝居絵を極彩色で描いた金蔵の数奇な人生と、その作品を祭りに仕立てた街があることを思い出し、調べると月曜日は休館だった。残念だが少しホッとする。金蔵の血飛沫散乱の絵は苦手なのだ。休館でホッとするなど初めてのことだ。(2025.6.30)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます