それは「柳」からくるイメージを超えて、見上げるほどの大樹であった。猛々しいほどの生命力を漲らせ、駅前ロータリーの中央で葉叢を揺らしている。安曇野に「銀座の柳」があると聞いて以来、JR大糸線・穂高駅に降りる機会があったら、駅前に植えられているという柳を眺めたいと思っていた。根元に「安曇野の柳を東京中央区に寄贈した返礼に、里帰りした銀座の柳2世です」と書いてある。植物が取り持つ街と街の縁、私はこういう話が好きだ。 . . . 本文を読む

「安曇野に行こう」と決めて、思い描いたのは北アルプスの銀嶺を背景にした雄大な風景だった。写真集などで紹介される、大自然と人の営みが渾然と一つの世界に収まる爽快さを一望したい、という思いである。「馬鹿は高いところへ登りたがる」という失敬な慣用句があるけれど、私のことかと思わざるを得ないほど私は高いところが好きだ。だから安曇野に来たからには、長峰山展望台に登らなければならない。問題はこの季節の空模様である。 . . . 本文を読む

今宵、信州・安曇野は満月である。あまねく月光に照らされた大地は、俺たちトノサマガエルの棲家なのだ。昨日までは大雨だったから、安曇野の大地はいつも以上に水を含み、田植えを終えた稲田は満々と水が張られている。月が梢の上まで昇った。人間どもは家に引っ込んだ。さあ、俺たちの刻が来た。白い腹を大きく膨らませ、喉を震わせ「ケロロッ」。俺の一声を合図に、みんな一斉に得意の喉を披露し始める。人間にはこれが合唱に聞こえるらしい。 . . . 本文を読む

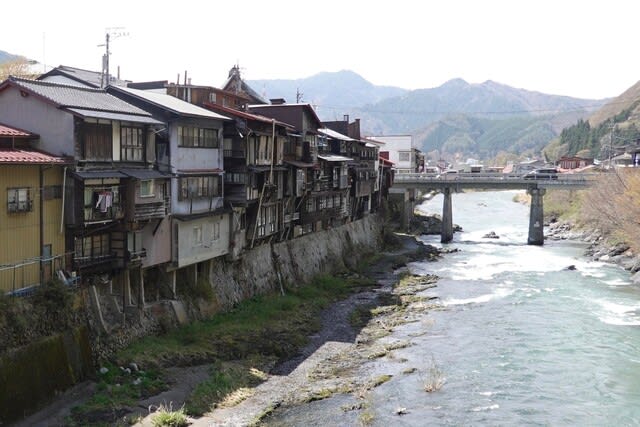

飯山市は長野県最北の街で、新潟県の妙高市に隣接している。長野県の市では最も少ない18000人ほどが小さな盆地で暮らしている。私がこの街の名を覚えたのは小学校低学年に遡るから、どんな街だろうと思い続けて70年も経過したことになる。越後の妻有庄を南下して長野県に入り、栄村を抜けると飯山市の家並みが見え始める。私は「とうとう来ることができた」と、全く個人的な感慨に浸ったのだった。その理由は大したことではない。 . . . 本文を読む

夏空に白雲が浮かぶ彼方へ、黒いシルエットの人々が歩いて行く。その大きくて懐かしい風景が私を惹きつける。越後・妻有庄の南端までやって来て、『「記憶―記録」足滝の人々』と題する「大地の芸術祭」の作品を眺めている。黒いシルエットは、地元・足滝集落の住民を等身大で写し取っていて、集落の人たちは全て誰かが判るという。事前に芸術祭の出品作をネットでチェックしていて、「これだけは観たい」と思った作品だ。津南町の最南部である。 . . . 本文を読む

山に籠る時間が長くなると、無性に海が見たくなる。逆に海の開放感に浸っていると、今度は山に分け入り、内向きの気分を味わってみたくなる。これは私が常々感じている自身の性癖なのだが、坂口安吾も「夏が来て、あのうらうらと浮く綿のやうな雲を見ると、山岳へ浸らずにはゐられない」と書いている。「都会に足を留めねばならぬとき、彼は一種神経的な激しい枯渇を感じて、五感に奇妙な乾きを覚え、不眠症に犯されてしまふ」というのだ。 . . . 本文を読む

なんと晴れ晴れとした眺望だろう。眼前に広がる水田は「星峠の棚田」と呼ばれ、越後松代(まつだい)棚田群でも傑出した人気スポットだという。200枚ほど連なる田は収穫の時期が近づき、少し色づき始めている。新潟県南部、頸城丘陵山中の標高339メートル地点だ。私は北を向いている。日本海は西へ20キロと近い。里人の営農の結晶である美しく穏やかな大地は、日本列島の中心域を縦断するフォッサマグナ(大きな溝)の上にある。 . . . 本文を読む

ネットで「笹山」を検索すると、全国の地名や山の名がいくつかヒットする。ただ私が今日、訪れている新潟県十日町市の「笹山」は、ごく狭い地域の呼称だったのだろう、地名としては登場しない。ただし「遺跡」を加えれば、あの国宝・火焔型土器の出土地として堂々の存在なのである。私を魅了する縄文の深鉢土器は、市の博物館で見ることができるけれど、今度は、それが作られ使われていた土地の風景に、たまらなく浸ってみたくなったのである。 . . . 本文を読む

新潟市の美術館に、『読書』と題するレジェのモザイク画が展示されている。私はその二人を15歳だと推察している。15歳といえば中学3年生である。大雑把に言えば「多感なお年ごろ」であろうか。本人たちは「もう子供じゃないモン」などと背伸びしているのだろうが、それから60年も経って卒業写真を眺めてごらんなさい、「ああ、こんなに幼気な可愛さであったか」と自分で自分に感動するに違いない。その新潟で、中学の同級会が開かれた。 . . . 本文を読む

岳沢と呼ぶらしい、氷河が削ったような巨大なV字状渓谷を、遠く前穂高と奥穂高が見下ろしている。振り向けば焼岳の孤峯が、ケショウヤナギに縁取られている。尾瀬と上高地は山の景勝地の双璧だろうか。いやいや山に疎い私が知らないだけで、自然が生み出す美しい景観はもっとたくさんあるに違いない。ただ上高地がその一つであることに異論は出ないだろう。河童橋の畔で、梓川と山塊の大パノラマに眼を奪われている私がその証人である。 . . . 本文を読む

この写真は11年前のこの季節に撮ったものだ。並木の緑があまりに美しいのでシャッターを押したところ、可愛いチビちゃんたちが写り込んでくれて、塩尻の記念に保存しておいたのだ。二人はもう中学生だろう。市役所近くの並木道である。今日は中津川から乗った「特急しなの」を降り、乗り継ぐ「あずさ」を2本やり過ごして同じ道を歩いている。塩尻はこうやって、乗り継ぎの短時間を歩くことが多い。この街が鉄道網の要衝である証である。

. . . 本文を読む

全国ニュースで取り上げられるほど、中山道・妻籠(つまご)宿が外国人観光客で賑わっていることは承知していた。しかし実際にやって来て、「こんなにも!」と驚いている私である。英独仏に中国語、さらには東南アジアのどこかの言葉やロシア語らしき会話が「山の中」で交錯している。これでは宿泊予約が取れないのも当然かと納得するのだが、それにしても皆さん、何を求めてわざわざここまでやって来るのだろう。不思議な思いで立ち止まる。 . . . 本文を読む

日本列島で「海から最も遠い地点」は、長野・群馬県境の佐久市田口榊山の山中であることが、国土地理院により特定されているのだそうだが、そこから南西に直線距離で100キロほど離れた「木曽」も、同じくらい太平洋からも日本海からも離れているように思われる。かの文豪が描いた通り、「木曽路はすべて山の中である」のだが、そうした土地はこの山国ではいたるところにある。しかし木曽は、何か特別な匂いがする「山の中」なのである。 . . . 本文を読む

小諸で小さな同級会が開かれた。新潟市の中学校で同級だった後期高齢者の4人が、そのうちの小諸在住の一人が大きな病から快癒したことを祝おうと、集まったのだ。東京では前日に桜の満開が発表されているものの、信州小諸ともなると蕾はまだ固い。それでも「古城のほとり」あたりでは、千曲川の流れが春を運んでくるのだろうか、ミズキやモクレンが開花し始めている。幼馴染とは不思議なもので、会えばいっぺんに時間が溶けてしまう。

. . . 本文を読む

新潟は私の故郷だから、つい新潟の自慢をしたくなるのだけれど、しかし改めて考えると、この街は特筆するほどのものは何もない。「新」というのだからさほど古い街ではないのだろうし、城下町ではないからそうした風情もない。ましてや讃えられるほどの風光の地でもない。それだけに「信濃川があってよかった」と、久しぶりの帰郷で思うのはそのことだ。大河が成す広い空と、そこに架かる石造りの橋、そして佐渡に沈む夕日は実にいいのだ。 . . . 本文を読む