kan-haru blog 2010 池上本門寺松濤園の西郷・勝会見の碑

< 総合INDEX へ

勝海舟は本所の牛島神社で剣術の稽古に励み、18歳で禅を弘福寺で学び、1845年(弘化2年) 23歳で赤坂溜池の筑前黒田藩邸に通って永井青崖について蘭学を学び、同年岡野孫一郎の養女民子(砥目氏の娘)と結婚しました。

翌1846年(弘化3年)に、所帯を持ったことを機に本所(墨田区)から赤坂田町に転居して、活動の場を移し赤坂(港区)で終生を過ごしました。晩年には葛飾区東四ツ木一丁目と洗足池畔の大田区南千束一丁目に別邸を設け、墓は別邸そばの洗足池に面して造られました。

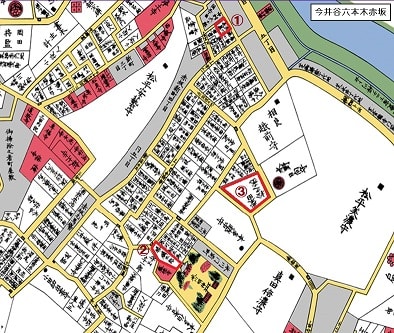

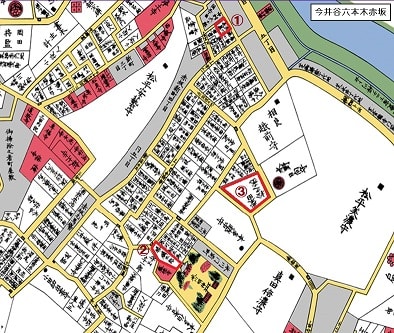

赤坂に住居の3か所の勝海舟邸江戸地図(①:最初に本所から転居した借家、②:長崎から江戸に戻った2度目の赤坂元氷川町邸、③:静岡より帰京して元旗本屋敷を買い取った3度目の邸宅 goo今井谷六本木赤坂萬延二年景山致恭図)

勝海舟の銅像

・墨田区役所

江戸本所亀沢町で生誕した勝海舟のゆかりの地の墨田区では、墨田区役所内に勝海舟コーナーを設け、勝海舟の偉業を称え、墨田区民の皆さんを中心に「海舟の功績を後世に残すために全身像を建てよう」という機運が高まり、全国規模で賛同者から銅像建設のための募金が集められ、銅像が市民グループ「勝海舟の銅像を建てる会」により建立されています。墨田区役所には、所用の際の5月6日に立ち寄って見ました。

墨田区役所(墨田区吾妻橋1-23-20)では、毎年3月10日を前に東京大空襲の犠牲者への追悼と平和への祈りを込めて、ボランティアの協力で作られた折り鶴約13万羽の「平和のオブジェ」が、ロビーの壁面(高さ約13メートル、幅約7.5メートル)に飾られます。また、ロビーには現在建設が進められている東京スカイツリーの模型が置かれてあります。

墨田区役所(左:墨田区役所、中:墨田区役所平和のオブジェ、右:墨田区役所スカイツリーの模型)

区役所の1階展示室には、歴史的文化的な観光資源としての勝海舟銅像について普及・PRを図るとともに、勝海舟の事積等を紹介することを目的に、勝海舟コーナーが開設されており、咸臨丸模型(縮尺1/50)、銅像レプリカやパネルなどが展示されています。

勝海舟コーナー(左:勝海舟銅像と咸臨丸レプリカ、中:勝・西郷会見、右:パネル展示)

勝海舟の銅像は、生誕180年を迎えた2003年7月21日に区役所のうるおい広場に建てられ、除幕式が行われました。建立のきっかけは、鵜沢義行・日大名誉教授が平成11年に区教委主催で開いた「墨田区と勝海舟」講座で、「江戸を戦火から救い、今日の東京の発展と近代日本の舵取りをした。銅像がないのは寂しい」と話した講演後、約20人の聴衆が像建立の寄付を申し出たのが発端で、その後「勝海舟の銅像を建てる会」立ち上がり800人以上から約4900万円の寄付が集まりました。銅像は、地元で育った彫刻家の木内礼智・東京家政大名誉教授が制作し、高さは255㎝で江戸城無血開城の時の40代当時の勝を描いたものです。

勝海舟銅像(左・中・右写真拡大)

赤坂での勝海舟

赤坂に移ってからの勝海舟の活動を年表から拾うと、23歳で所帯を持った勝海舟は、赤坂田町中通り(現赤坂3-13-2のみすじ通り)の借家に住み、当初は日蘭辞書(ツーフハルマ)の筆書を2部作り、1部は売却した。28歳で私塾を開き蘭学と西洋兵学を教えました。

・赤坂元氷川町邸時代

33歳の1855年(安政2年)に長崎海軍伝習を命じられ長崎に向かい、翌年には講武所砲術師範役となり咸臨丸で航海などをして、1859年(安政6年)37歳で江戸に戻り赤坂元氷川町に転居しました(「小さな旅 竜馬と赤坂 竜馬の足跡を追い赤坂本氷川坂の勝海舟邸跡を歩く(その2)」参照)。

江戸に戻るとアメリカ派遣を命じられ、38歳の1860年(万延元年)の正月13日に咸臨丸で品川を出航して2月25日にサンフランシスコに到着する。同3月18日にサンフランシスコを出航して5月に江戸に帰りました。1862年(文久2年)軍艦操練所頭取となり、このころ海舟を刺殺しようとして訪れた坂本龍馬などに、世界情勢を説いて決意を変えさせて門下生として育て、明治維新への流れに重要な転機を与えることになったのもこの邸宅でした。42歳の1864年(元治元年)に軍艦奉行となり、従五位下安房守に叙せられる。

1866年(慶応2年)8月に、一橋慶喜より長州藩との休戦を調停する密命を受け、安芸宮島で長州藩広沢真臣らと会談して休戦を協定する。1868年(慶応4年)の46歳で陸軍総裁となるも、免じられて軍事取扱いを命じられました。

・勝海舟と西郷隆盛の会見

1868年(慶応4年)、官軍が江戸総攻撃を3月15日に予定するなか、第一回の会談は徳川側の勝海舟が高輪の薩摩藩邸(現港区高輪三丁目のホテルパシフィック)を訪ね、東征軍参謀の西郷隆盛と会見し、江戸城開城の手筈と徳川宗家の今後などについての交渉が行われました。

高輪の薩摩藩邸

第二回の会談は三田海岸の薩摩藩邸屋敷の表側にある民家(現港区五丁目の三菱自動車ビル)で行われました。

薩摩藩蔵屋敷と薩摩藩田町藩邸江戸地図

この結果、江戸無血開城が決定され、戦火から江戸の町と百万市民の生命を救うことができました。

この会談の後も戌辰戦争は続いたが、勝海舟は、旧幕府方が新政府に抵抗することは反対だった。その理由は,一旦は戦術的勝利を収めても、戦略的勝利を得るのは困難であると考え、内戦が長引けばイギリスが支援する新政府方と、フランスが支援する旧幕府方で、国内が二分される恐れがあること等が理由である。(墨田区勝海舟コーナーから)

西郷・勝会見の地(左上:三菱自動車ビル前の西郷・勝会見の地碑、中上:西郷・勝会見の地碑の裏面、右上:西郷・勝会見の図、左下:西郷・勝会見の地説明案内、中下:JR田町駅の西郷・勝会見の図、右下:JR田町駅の西郷・勝会見の説明板)

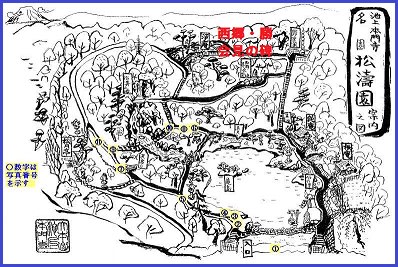

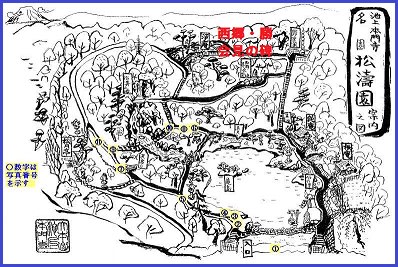

同4月11日に江戸城の引き渡しが行われました。この時の会見の場所が、池上本門寺の松涛園であるとの説があります(「風景・風物詩 池上松涛園 西郷隆盛・勝海舟の江戸城開場会見の名園 その2」参照)。石碑は西郷隆盛の甥にあたる西郷従徳の揮毫で1941年(昭和16年)に建てられたものです。

同9月8日に改元して明治元年となり、10月に東京を離れて駿府に向かう。

池上本門寺松濤園案内図

・赤坂氷川町4邸宅

1869年(明治2年)に安房守を安芳と改め、安芳を本名とする。1872年(明治5年)の50歳の時静岡より帰京して、赤坂氷川町4(現赤坂6-6-14)元旗本屋敷を買い取った邸宅に移転しました(「小さな旅 竜馬と赤坂 竜馬の足跡を追い赤坂本氷川坂の勝海舟邸跡を歩く(その1)」参照)。

1879年(明治12年)57歳の時、木下川浄光寺境内に西郷隆盛追悼の自筆の碑を建立し、後に洗足池の別宅の傍に移設する(「小さな旅 大田区と竜馬 池畔に別荘を構え勝海舟墓所のある洗足池を歩く その2」参照)。

1883年(明治16年)に西郷隆盛の名誉回復運動を行い、翌年に西郷隆盛の名誉を回復する。

65歳の1887年(明治20年)に伯爵となり華族に列する。1891年(明治24年)に洗足池畔に別邸を建築して洗足軒と名付けました。

1899年(明治32年)1月19日に77歳で赤坂の自宅で死去し青山墓地で葬儀が行われ、同25日に洗足池畔の墓地(「小さな旅 大田区と竜馬 池畔に別荘を構え勝海舟墓所のある洗足池を歩く その1」参照)に葬られました。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(7月分掲Indexへ)

カテゴリー別Index 小さな旅総目次 2009・2010年版、2006~2009年版 へ

<前回 小さな旅 勝海舟 牛島で修行し赤坂・洗足池と移り、西郷と会見で江戸無血開城戦禍から救う その1 へ

< 総合INDEX へ

勝海舟は本所の牛島神社で剣術の稽古に励み、18歳で禅を弘福寺で学び、1845年(弘化2年) 23歳で赤坂溜池の筑前黒田藩邸に通って永井青崖について蘭学を学び、同年岡野孫一郎の養女民子(砥目氏の娘)と結婚しました。

翌1846年(弘化3年)に、所帯を持ったことを機に本所(墨田区)から赤坂田町に転居して、活動の場を移し赤坂(港区)で終生を過ごしました。晩年には葛飾区東四ツ木一丁目と洗足池畔の大田区南千束一丁目に別邸を設け、墓は別邸そばの洗足池に面して造られました。

赤坂に住居の3か所の勝海舟邸江戸地図(①:最初に本所から転居した借家、②:長崎から江戸に戻った2度目の赤坂元氷川町邸、③:静岡より帰京して元旗本屋敷を買い取った3度目の邸宅 goo今井谷六本木赤坂萬延二年景山致恭図)

勝海舟の銅像

・墨田区役所

江戸本所亀沢町で生誕した勝海舟のゆかりの地の墨田区では、墨田区役所内に勝海舟コーナーを設け、勝海舟の偉業を称え、墨田区民の皆さんを中心に「海舟の功績を後世に残すために全身像を建てよう」という機運が高まり、全国規模で賛同者から銅像建設のための募金が集められ、銅像が市民グループ「勝海舟の銅像を建てる会」により建立されています。墨田区役所には、所用の際の5月6日に立ち寄って見ました。

墨田区役所(墨田区吾妻橋1-23-20)では、毎年3月10日を前に東京大空襲の犠牲者への追悼と平和への祈りを込めて、ボランティアの協力で作られた折り鶴約13万羽の「平和のオブジェ」が、ロビーの壁面(高さ約13メートル、幅約7.5メートル)に飾られます。また、ロビーには現在建設が進められている東京スカイツリーの模型が置かれてあります。

墨田区役所(左:墨田区役所、中:墨田区役所平和のオブジェ、右:墨田区役所スカイツリーの模型)

区役所の1階展示室には、歴史的文化的な観光資源としての勝海舟銅像について普及・PRを図るとともに、勝海舟の事積等を紹介することを目的に、勝海舟コーナーが開設されており、咸臨丸模型(縮尺1/50)、銅像レプリカやパネルなどが展示されています。

勝海舟コーナー(左:勝海舟銅像と咸臨丸レプリカ、中:勝・西郷会見、右:パネル展示)

勝海舟の銅像は、生誕180年を迎えた2003年7月21日に区役所のうるおい広場に建てられ、除幕式が行われました。建立のきっかけは、鵜沢義行・日大名誉教授が平成11年に区教委主催で開いた「墨田区と勝海舟」講座で、「江戸を戦火から救い、今日の東京の発展と近代日本の舵取りをした。銅像がないのは寂しい」と話した講演後、約20人の聴衆が像建立の寄付を申し出たのが発端で、その後「勝海舟の銅像を建てる会」立ち上がり800人以上から約4900万円の寄付が集まりました。銅像は、地元で育った彫刻家の木内礼智・東京家政大名誉教授が制作し、高さは255㎝で江戸城無血開城の時の40代当時の勝を描いたものです。

勝海舟銅像(左・中・右写真拡大)

赤坂での勝海舟

赤坂に移ってからの勝海舟の活動を年表から拾うと、23歳で所帯を持った勝海舟は、赤坂田町中通り(現赤坂3-13-2のみすじ通り)の借家に住み、当初は日蘭辞書(ツーフハルマ)の筆書を2部作り、1部は売却した。28歳で私塾を開き蘭学と西洋兵学を教えました。

・赤坂元氷川町邸時代

33歳の1855年(安政2年)に長崎海軍伝習を命じられ長崎に向かい、翌年には講武所砲術師範役となり咸臨丸で航海などをして、1859年(安政6年)37歳で江戸に戻り赤坂元氷川町に転居しました(「小さな旅 竜馬と赤坂 竜馬の足跡を追い赤坂本氷川坂の勝海舟邸跡を歩く(その2)」参照)。

江戸に戻るとアメリカ派遣を命じられ、38歳の1860年(万延元年)の正月13日に咸臨丸で品川を出航して2月25日にサンフランシスコに到着する。同3月18日にサンフランシスコを出航して5月に江戸に帰りました。1862年(文久2年)軍艦操練所頭取となり、このころ海舟を刺殺しようとして訪れた坂本龍馬などに、世界情勢を説いて決意を変えさせて門下生として育て、明治維新への流れに重要な転機を与えることになったのもこの邸宅でした。42歳の1864年(元治元年)に軍艦奉行となり、従五位下安房守に叙せられる。

1866年(慶応2年)8月に、一橋慶喜より長州藩との休戦を調停する密命を受け、安芸宮島で長州藩広沢真臣らと会談して休戦を協定する。1868年(慶応4年)の46歳で陸軍総裁となるも、免じられて軍事取扱いを命じられました。

・勝海舟と西郷隆盛の会見

1868年(慶応4年)、官軍が江戸総攻撃を3月15日に予定するなか、第一回の会談は徳川側の勝海舟が高輪の薩摩藩邸(現港区高輪三丁目のホテルパシフィック)を訪ね、東征軍参謀の西郷隆盛と会見し、江戸城開城の手筈と徳川宗家の今後などについての交渉が行われました。

高輪の薩摩藩邸

第二回の会談は三田海岸の薩摩藩邸屋敷の表側にある民家(現港区五丁目の三菱自動車ビル)で行われました。

薩摩藩蔵屋敷と薩摩藩田町藩邸江戸地図

この結果、江戸無血開城が決定され、戦火から江戸の町と百万市民の生命を救うことができました。

この会談の後も戌辰戦争は続いたが、勝海舟は、旧幕府方が新政府に抵抗することは反対だった。その理由は,一旦は戦術的勝利を収めても、戦略的勝利を得るのは困難であると考え、内戦が長引けばイギリスが支援する新政府方と、フランスが支援する旧幕府方で、国内が二分される恐れがあること等が理由である。(墨田区勝海舟コーナーから)

西郷・勝会見の地(左上:三菱自動車ビル前の西郷・勝会見の地碑、中上:西郷・勝会見の地碑の裏面、右上:西郷・勝会見の図、左下:西郷・勝会見の地説明案内、中下:JR田町駅の西郷・勝会見の図、右下:JR田町駅の西郷・勝会見の説明板)

同4月11日に江戸城の引き渡しが行われました。この時の会見の場所が、池上本門寺の松涛園であるとの説があります(「風景・風物詩 池上松涛園 西郷隆盛・勝海舟の江戸城開場会見の名園 その2」参照)。石碑は西郷隆盛の甥にあたる西郷従徳の揮毫で1941年(昭和16年)に建てられたものです。

同9月8日に改元して明治元年となり、10月に東京を離れて駿府に向かう。

池上本門寺松濤園案内図

・赤坂氷川町4邸宅

1869年(明治2年)に安房守を安芳と改め、安芳を本名とする。1872年(明治5年)の50歳の時静岡より帰京して、赤坂氷川町4(現赤坂6-6-14)元旗本屋敷を買い取った邸宅に移転しました(「小さな旅 竜馬と赤坂 竜馬の足跡を追い赤坂本氷川坂の勝海舟邸跡を歩く(その1)」参照)。

1879年(明治12年)57歳の時、木下川浄光寺境内に西郷隆盛追悼の自筆の碑を建立し、後に洗足池の別宅の傍に移設する(「小さな旅 大田区と竜馬 池畔に別荘を構え勝海舟墓所のある洗足池を歩く その2」参照)。

1883年(明治16年)に西郷隆盛の名誉回復運動を行い、翌年に西郷隆盛の名誉を回復する。

65歳の1887年(明治20年)に伯爵となり華族に列する。1891年(明治24年)に洗足池畔に別邸を建築して洗足軒と名付けました。

1899年(明治32年)1月19日に77歳で赤坂の自宅で死去し青山墓地で葬儀が行われ、同25日に洗足池畔の墓地(「小さな旅 大田区と竜馬 池畔に別荘を構え勝海舟墓所のある洗足池を歩く その1」参照)に葬られました。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(7月分掲Indexへ)

カテゴリー別Index 小さな旅総目次 2009・2010年版、2006~2009年版 へ

<前回 小さな旅 勝海舟 牛島で修行し赤坂・洗足池と移り、西郷と会見で江戸無血開城戦禍から救う その1 へ