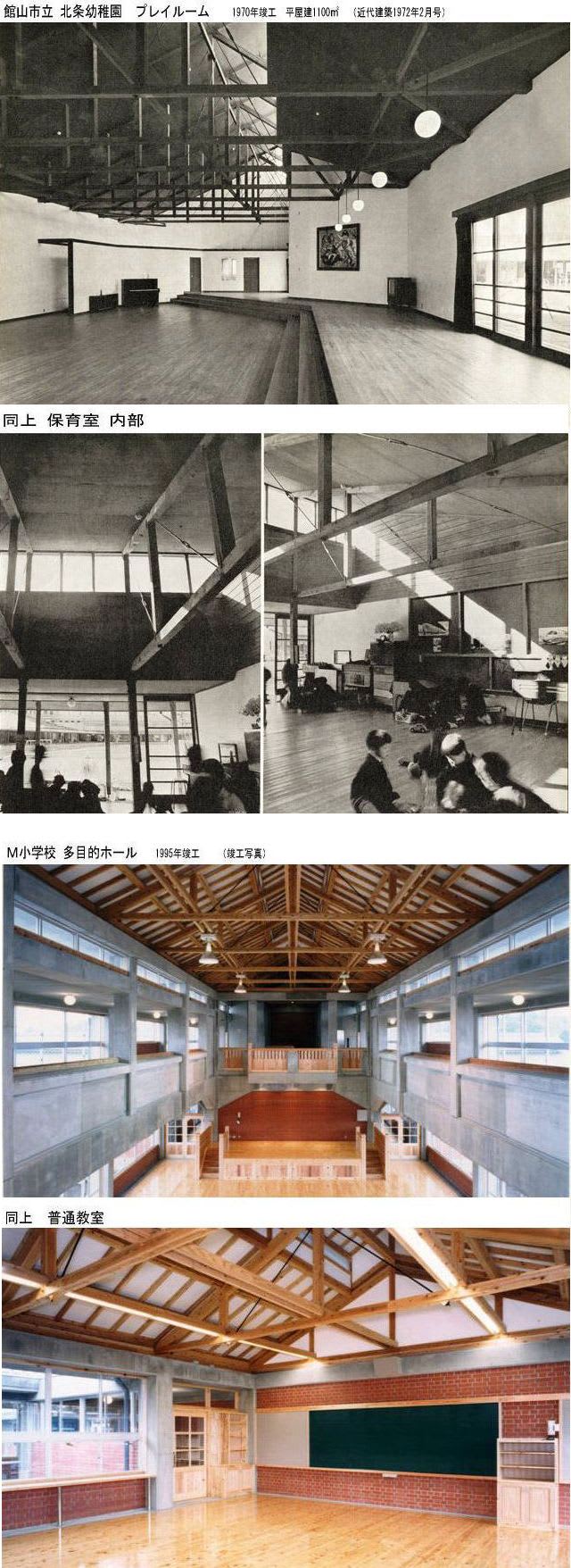

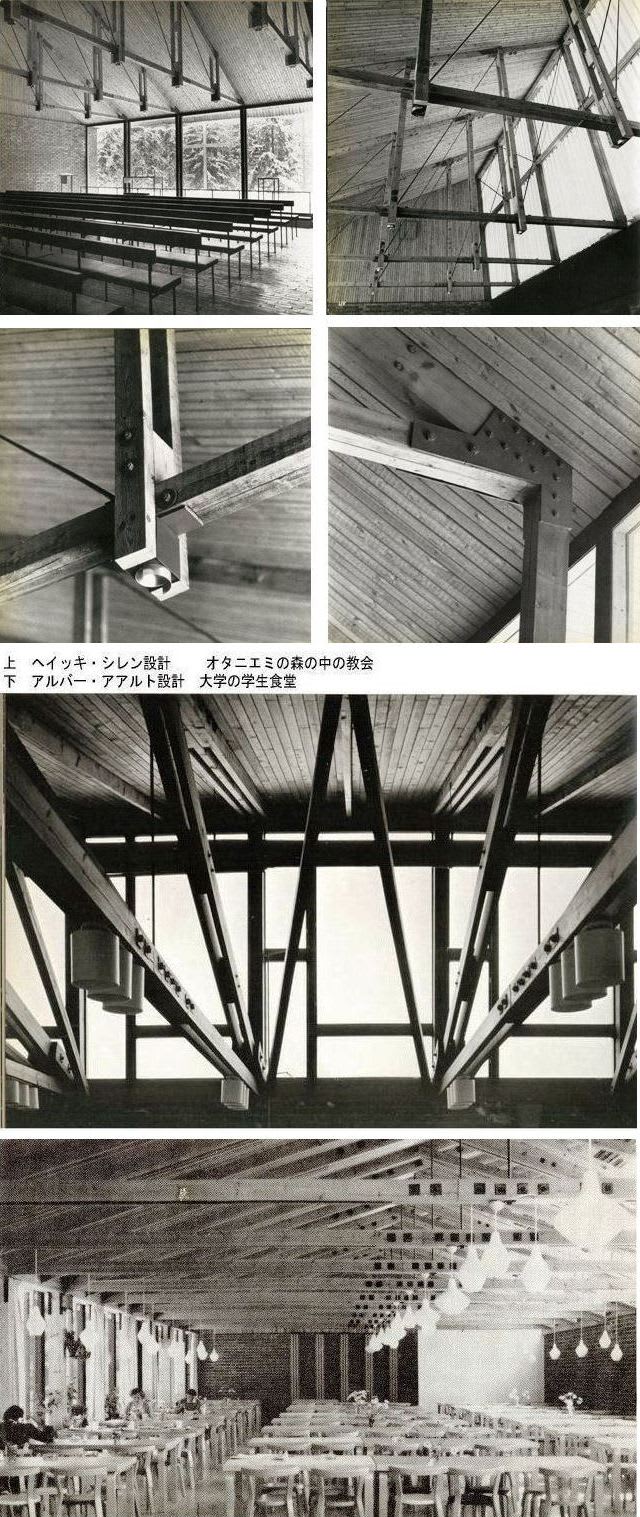

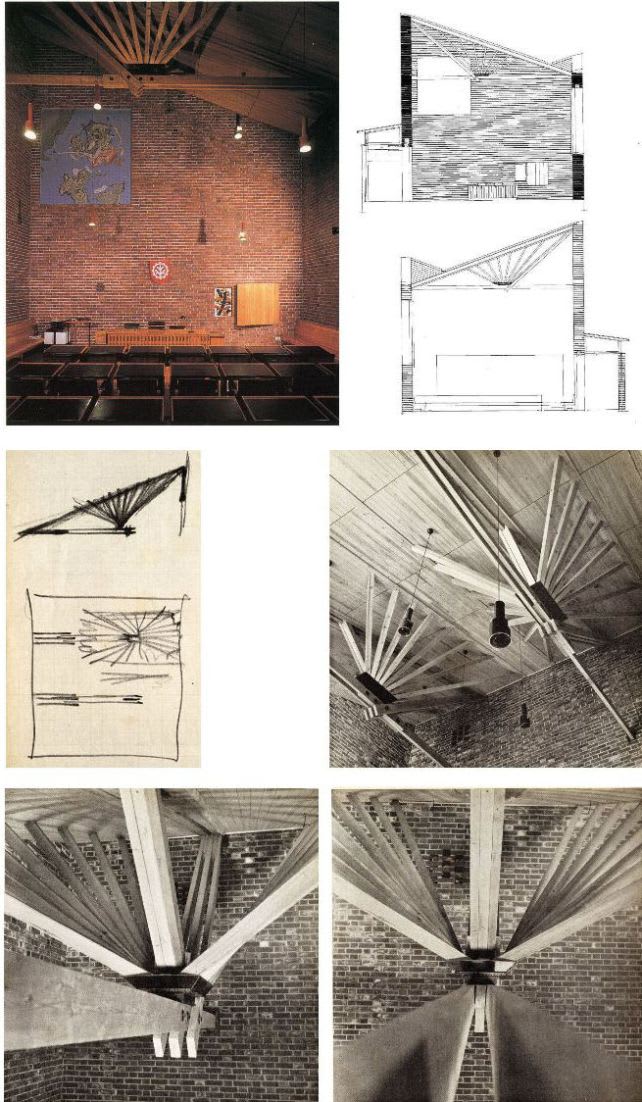

トラス組の話は、木造トラスを使った設計の紹介(上掲写真)でひとまず終り。

いずれもキングポストではなく、シレンの用いた方法(丸鋼で陸梁を引張る)によっている。キングポストはとかく重い感じとなるが、この方式(力の大きさが逆になる)では、軽快に仕上がる。また、陸梁の垂下がり(水平)を、トラス取付け後、丸鋼の突っ張りで調整できる利点がある。

北条幼稚園はおよそ35年前の設計で屋根は片流れ。木造軸組にトラスを架ける方式。

丸鋼の端部のナットで調整するのではなく、昔懐かしいターンバックルを使っている。よく見ると、陸梁と束を「かすがい」で留めている。本来これは必要ないはず。陸梁は105㎜角だったと思う。

壁際の火打梁はトラスの直交方向の揺れ防止のため。

下2葉は、10年ほど前に設計したM小学校の例。北条幼稚園と同形式だが切妻屋根。ただし、RCの躯体にトラスを架ける。

RCの躯体に鉄骨トラスの屋根を架けたのが竹園東小(昨年10月26日記

事)。

なお、M小学校の体育館では、75㎜のアングルだけで構成した鉄骨トラス・

アーチ梁を架けている。機会を見て紹介。

ここでは揺れ止めのために、束を挟んで2本のつなぎ材をトラスに直交して抱かせ、その間を電気配線、照明器具設置に利用。陸梁は杉120㎜角。少し太い感じがする。105角で十分だったかもしれない。

筑波第一小学校体育館(昨年10月18日掲載)でもトラスを考えたが、結局ああいう形となった。