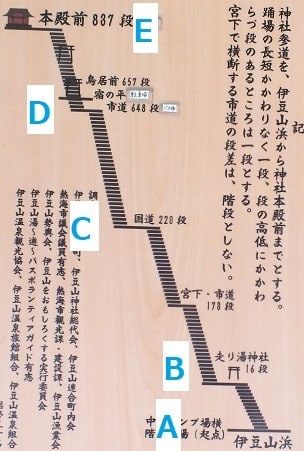

今回の「熱海伊豆山」への旅では初めて「走り湯」を見学し、そこから伊豆山神社に詣でた。参道の途中には右写真の「階段図」が掲げられていて撮影をした。一種の断面図で、伊豆山近辺の道路の様子を説明するには恰好の写真である。

今回の「熱海伊豆山」への旅では初めて「走り湯」を見学し、そこから伊豆山神社に詣でた。参道の途中には右写真の「階段図」が掲げられていて撮影をした。一種の断面図で、伊豆山近辺の道路の様子を説明するには恰好の写真である。

Aは海抜0mの伊豆山浜で、車で東京方面から下田方面へと向かう時に良く利用する「熱海ビーチライン」が通っている。

BにはA地点から階段数16段上で、ここに「走り湯」がある。

Cには熱海からハーヴェストを通り湯河原へと抜ける国道135号線が通っている。

Dは熱海市々道。初日にお刺身を買った「魚久」はこのそばにあった。

Eに伊豆山神社がある。

私はC地点まで一人で散歩にやって来るが「走り湯」を見にいったことが無かったので、5月22日(火)の散歩では、まずはC地点からA地点まで下って「走り湯」を見学した。

私はC地点まで一人で散歩にやって来るが「走り湯」を見にいったことが無かったので、5月22日(火)の散歩では、まずはC地点からA地点まで下って「走り湯」を見学した。

C地点より220段ほど下ると走り湯で、朝早く一人洞窟の中に入っていった。もうもうと立ち込める湯気で眼鏡が曇ったが、辛うじて熱湯が湧き出すところが見られた。洞窟から出てきてこの湯の謂れを読む。

「走り湯」は今から1300年前の720年に修験道の行者役小角により発見され、『吾妻鏡』には愛媛の道後温泉・兵庫の有馬温泉と共に、日本三大古泉として紹介されているそうな。山腹から滝の様に海に流れ出した横穴式の源泉。それが「走り湯」の由来で、頼朝・政子もこの湯に浸かった後に伊豆山神社に参拝したとも書かれていて、本当かどうかは疑わしいが、私も同じ体験をしようと思い、神社に向った。

「走り湯」は今から1300年前の720年に修験道の行者役小角により発見され、『吾妻鏡』には愛媛の道後温泉・兵庫の有馬温泉と共に、日本三大古泉として紹介されているそうな。山腹から滝の様に海に流れ出した横穴式の源泉。それが「走り湯」の由来で、頼朝・政子もこの湯に浸かった後に伊豆山神社に参拝したとも書かれていて、本当かどうかは疑わしいが、私も同じ体験をしようと思い、神社に向った。  階段数にして837段。標高差150m弱か。D地点まで600段ほど上がって来て、かなり足が重くなってきたが、あとひと踏ん張りと、一気に上った。陽はすでに天空にあり、相模湾がひろびろと広がっていた。

階段数にして837段。標高差150m弱か。D地点まで600段ほど上がって来て、かなり足が重くなってきたが、あとひと踏ん張りと、一気に上った。陽はすでに天空にあり、相模湾がひろびろと広がっていた。

伊豆山神社の説明版には栄枯盛衰が書かれていた。

伊豆に配流された頼朝は源家再興を伊豆権現に祈願。征夷大将軍となった後は関東鎮護の権威を与え、最盛期には三千八百名の僧兵を擁した。

しかし、秀吉の小田原攻めの際、神社は北条氏に味方し、1590(天正18)年、全山焼き討ちにされ、多くの僧兵が命を落とし、伊豆山は3日3晩燃え続けた。 家康により復興された伊豆権現は、江戸時代には12の僧房と7つの修験坊を有する繁栄を取り戻した。

家康により復興された伊豆権現は、江戸時代には12の僧房と7つの修験坊を有する繁栄を取り戻した。

往時を偲ぶよすがは無いが、本殿にお参りし「頼朝政子の桜小路」を散策してから下山した。静寂に包まれ森閑とした神社詣は森林浴にもなった。

その駿豆線の時刻表を調べていた時に、「無料の踊り子号」が一日に2本走っていることを知り、鉄道マニアの、指圧をお願いしている水野さんに話した。まさか知らないだろうと思っていたが先刻ご存知で、「東海道線から駿豆線に乗り入れる為に三島駅のホームは少し抉れているのです」と教えてくれた。そのことは今回の旅行で是非確かめようと考えていた。

その駿豆線の時刻表を調べていた時に、「無料の踊り子号」が一日に2本走っていることを知り、鉄道マニアの、指圧をお願いしている水野さんに話した。まさか知らないだろうと思っていたが先刻ご存知で、「東海道線から駿豆線に乗り入れる為に三島駅のホームは少し抉れているのです」と教えてくれた。そのことは今回の旅行で是非確かめようと考えていた。 9時丁度に東京を出発した踊り子105号は熱海で、下田へと向かう「特急踊り子105号(10両編成)」と修善寺へ向かう「私鉄無料特急105号(5両編成)」に分離する。後者は東海道線の熱海→三島間の特急料金と指定席は有料だが、三島から先の特急代金は無料なのである。通勤・通学客への配慮なのか、観光客を多く受け入れたい鉄道会社の思惑なのかは知らない。

9時丁度に東京を出発した踊り子105号は熱海で、下田へと向かう「特急踊り子105号(10両編成)」と修善寺へ向かう「私鉄無料特急105号(5両編成)」に分離する。後者は東海道線の熱海→三島間の特急料金と指定席は有料だが、三島から先の特急代金は無料なのである。通勤・通学客への配慮なのか、観光客を多く受け入れたい鉄道会社の思惑なのかは知らない。 その間に「抉れているホーム」を見にいった。まずホーム下の線路配置を見た。右写真の如く線路は沼津方面を走れるような線路配置になっている。その辺りのホームをしかと見ると、抉れているではないか。こうしておかないと5両編成の最後尾の車両がホームに当たってしまうことが理解出来た。あえて、線路工事に携わる人に、抉れている理由を聞くと、水野さんの話の通りだった。

その間に「抉れているホーム」を見にいった。まずホーム下の線路配置を見た。右写真の如く線路は沼津方面を走れるような線路配置になっている。その辺りのホームをしかと見ると、抉れているではないか。こうしておかないと5両編成の最後尾の車両がホームに当たってしまうことが理解出来た。あえて、線路工事に携わる人に、抉れている理由を聞くと、水野さんの話の通りだった。

「天青」の代案として考えていた、駅そばの「サカナキュイジーヌ・リョウ」へ。11時半開店の魚料理のお店前には既に行列が出来ていた。待っている間に店頭を見ると右看板。海外の旅行者の評価が高い「エクセレンス認証」のお店でした。(写真下は賑わう店内)

「天青」の代案として考えていた、駅そばの「サカナキュイジーヌ・リョウ」へ。11時半開店の魚料理のお店前には既に行列が出来ていた。待っている間に店頭を見ると右看板。海外の旅行者の評価が高い「エクセレンス認証」のお店でした。(写真下は賑わう店内)

小田原は漁港を持つ城下町。美味い魚料理を手頃な値段で提供するお店が多いと聞いていた。その一つのお店に当たったようで大正解。新鮮な魚に満足し熱海へ。(写真:お刺身定食)

小田原は漁港を持つ城下町。美味い魚料理を手頃な値段で提供するお店が多いと聞いていた。その一つのお店に当たったようで大正解。新鮮な魚に満足し熱海へ。(写真:お刺身定食) この日の夕食は部屋食を予定していた。そこで伊豆山神社のそばにある「魚久」まで買い出しに。このお店の事は妹から聞いていた。ハーヴェストに宿泊の客が玄関先で「魚久」の出前を受け取ることがあるそうな。ネットで調べると良さそうなお店だが、出前を宿泊先の玄関前まで持ってきてもらうのは私の美学に反するので、買い出しにいった。(写真:買い物途中で。遥かに、微かに見えるは大島)

この日の夕食は部屋食を予定していた。そこで伊豆山神社のそばにある「魚久」まで買い出しに。このお店の事は妹から聞いていた。ハーヴェストに宿泊の客が玄関先で「魚久」の出前を受け取ることがあるそうな。ネットで調べると良さそうなお店だが、出前を宿泊先の玄関前まで持ってきてもらうのは私の美学に反するので、買い出しにいった。(写真:買い物途中で。遥かに、微かに見えるは大島) お店はハーヴェストより標高にして85mほど高いところに位置するが、坂歩きは慣れている積りの私は徒歩で出掛けて行った。30分ほどでお店着。刺身盛り合わせを造ってもらい、それらを夕食にした。地魚中心の刺身が美味だった。

お店はハーヴェストより標高にして85mほど高いところに位置するが、坂歩きは慣れている積りの私は徒歩で出掛けて行った。30分ほどでお店着。刺身盛り合わせを造ってもらい、それらを夕食にした。地魚中心の刺身が美味だった。 店内に入るとすぐ木製の椅子やテーブルが醸し出す落ち着いた雰囲気に魅了された。

店内に入るとすぐ木製の椅子やテーブルが醸し出す落ち着いた雰囲気に魅了された。