8月26日、中ッ原遺跡から縄文考古館へ行く途中JA信州に寄って自宅への荷物を発送した。その時に見たのが右のポスター。「縄文の夜神楽」と題する縄文遺産写真展だった。縄文文化の一端に触れた私は「この写真は何だろう。縄文遺産写真としてどんな写真が展示されているのだろう」と強い興味を持ち、行動予定を増やし、展示会場の「Ring Link Hall」にも回ることにした。車で回っている有り難さで、臨機応変の行動が可能だった。

8月26日、中ッ原遺跡から縄文考古館へ行く途中JA信州に寄って自宅への荷物を発送した。その時に見たのが右のポスター。「縄文の夜神楽」と題する縄文遺産写真展だった。縄文文化の一端に触れた私は「この写真は何だろう。縄文遺産写真としてどんな写真が展示されているのだろう」と強い興味を持ち、行動予定を増やし、展示会場の「Ring Link Hall」にも回ることにした。車で回っている有り難さで、臨機応変の行動が可能だった。

展示会場は原村ペンション群の一角にあり、現在はペンションとしてではなく各種イベントの会場として使用されているらしい、元ペンションだった。作品を眺め始めるとコーヒーのサービスがあり椅子席からの鑑賞を楽しませてもらった。程なく撮影者滋澤雅人さんが見え、作品展の概略と個々の作品について解説・説明をしてくれた。

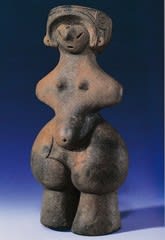

縄文の土偶や土器を太陽光の下で鑑賞するのではなく、焔光の如き仄かな光で照らし出して眺めると、今まで見て来た土偶や土器とは全く違ったものが忽然と出現したそうな。夢幻の妖姿の数々・・・。例えばそれは人間の顔であったり、猿の顔であったり。この玄妙な妖美に魅せられて、滋澤氏は全国18ヵ所の博物館で、平成14年秋以来大型モノクローム・フィルムで土器・土偶を撮影してきたそうな。方法論としては縄文土器・土偶を暗室で一定の光を当てモノクロ・プリントにするとか。

そうすることにより、土器・土偶の造形美を際立たせるだけにとどまらず、雄大な「縄文」の存在を浮かび上がらることが可能になるそうな。私には理解出来ない部分もあったが、人間や猿の顔が浮かびあがってくるのは作品を観てよく理解できた。

これらの作品を自宅でも観賞しようと写真集『縄文の夜神楽』(発行:KKエクセレント 定価2000円)を購入した。巻末の作品目録には撮影した土偶・土器の所蔵館が書かれていた。富士見町の井戸尻考古館や御代田町浅間縄文ミュージアムなど、その前を素通りした博物館も登場している。機会があればそこにも足を延ばしたいと妻と話した。

「縄文の夜神楽展」のHPを2つ紹介します。是非こちらを訪問してみて下さい。

http://www.yokagura.com/site/Gal/pr/ichikawa/index.htm

http://www.yokagura.com/site/jomon/ent-1/index.htm

(付記:写真展は9月11日まで。原村「Ring Link Hall」で。TEL:0266ー55ー5297)

又、写真はいずれもサンプルを掲示した。

(富山県埋蔵文化センター蔵) (伊那市創造館蔵)

まずは黒曜石について話が展開する。『縄文人は食を得る手段として主に狩りをして暮らした。弓矢の先に付ける矢尻を石で作った。矢尻として、適当な堅さと強さがあり、細かな加工をする上で最適なものが黒曜石。霧ヶ峰は良質の黒曜石の原産地であつた。棚畑遺跡に隣接する駒形遺跡は、黒曜石の集散、あるいは石器製作の中心的集落であったことが分かってきた。黒曜石製品や黒曜石原材は「縄文王国」の特産品として広く関東地方や東海地方にまで流通品として伝わったに違いない』と話が進んだ後、

まずは黒曜石について話が展開する。『縄文人は食を得る手段として主に狩りをして暮らした。弓矢の先に付ける矢尻を石で作った。矢尻として、適当な堅さと強さがあり、細かな加工をする上で最適なものが黒曜石。霧ヶ峰は良質の黒曜石の原産地であつた。棚畑遺跡に隣接する駒形遺跡は、黒曜石の集散、あるいは石器製作の中心的集落であったことが分かってきた。黒曜石製品や黒曜石原材は「縄文王国」の特産品として広く関東地方や東海地方にまで流通品として伝わったに違いない』と話が進んだ後、 『棚畑遺跡は、黒曜石の一大集散地域のなかで、枢要な拠点集落の1つであった。集落の中には大勢の人びとが集ったであろう大型住居もあった。黒曜石や石鏃を求めて、絶えず各地から縄文人が棚畑集落を訪れたに違いない。多くの人が集い、彼らの間に感謝と喜びを共有する感情が生まれたであろう。そこに「まつり」という行為が営まれ、そのシンボルとして何かが求められる・・・』。鵜飼の説はそこで一時止まっている。

『棚畑遺跡は、黒曜石の一大集散地域のなかで、枢要な拠点集落の1つであった。集落の中には大勢の人びとが集ったであろう大型住居もあった。黒曜石や石鏃を求めて、絶えず各地から縄文人が棚畑集落を訪れたに違いない。多くの人が集い、彼らの間に感謝と喜びを共有する感情が生まれたであろう。そこに「まつり」という行為が営まれ、そのシンボルとして何かが求められる・・・』。鵜飼の説はそこで一時止まっている。 私たちが蓼科の別荘を購入してから

私たちが蓼科の別荘を購入してから

「尖石縄文考古館」には、尖石遺跡発掘上の伝説的人物・宮坂英弌氏が詳しく紹介されている。彼によって発掘調査が行われ、多数の竪穴住居址とともに土器や石器が発見され、中部山岳地帯の高原地に繁栄した縄文時代中期の文化と集落が明らかにされた。遺跡の南斜面には三角錐状の、「とがりいし」と呼ばれ石も発掘され、縄文人が石器を研いだものと推定され、遺跡の名前の基となった。(写真:宮坂氏を讃える掲示)

「尖石縄文考古館」には、尖石遺跡発掘上の伝説的人物・宮坂英弌氏が詳しく紹介されている。彼によって発掘調査が行われ、多数の竪穴住居址とともに土器や石器が発見され、中部山岳地帯の高原地に繁栄した縄文時代中期の文化と集落が明らかにされた。遺跡の南斜面には三角錐状の、「とがりいし」と呼ばれ石も発掘され、縄文人が石器を研いだものと推定され、遺跡の名前の基となった。(写真:宮坂氏を讃える掲示) その尖石遺跡を代表する土器が、右写真に見る如く、高さ

その尖石遺跡を代表する土器が、右写真に見る如く、高さ

しかし、何といってもこの考古館の花形は、我が国最初の、縄文時代の国宝土偶「縄文のビーナス」と「仮面の女神」。(写真右:館内で撮影したもの)

しかし、何といってもこの考古館の花形は、我が国最初の、縄文時代の国宝土偶「縄文のビーナス」と「仮面の女神」。(写真右:館内で撮影したもの)

第一発見者は、主婦で諏訪地方の遺跡発掘調査に参加していた関喜子さん。彼女は回顧談のなかで「・・・竹ベラでわずかに出ていた部分を堀り始めました。土器片だと思ったのですが、少しずつ形が現れ土偶と分かりびっくり。胸をどきどきさせながら調査員の人と丁寧 に堀り、やがて見たこともない大きな土偶が完全な形で姿を現したときは、経験したことのない感激でした。もう夕暮れ時刻だった。

第一発見者は、主婦で諏訪地方の遺跡発掘調査に参加していた関喜子さん。彼女は回顧談のなかで「・・・竹ベラでわずかに出ていた部分を堀り始めました。土器片だと思ったのですが、少しずつ形が現れ土偶と分かりびっくり。胸をどきどきさせながら調査員の人と丁寧 に堀り、やがて見たこともない大きな土偶が完全な形で姿を現したときは、経験したことのない感激でした。もう夕暮れ時刻だった。 茅野市には国宝が

茅野市には国宝が

まずは

まずは

草野さんの退職慰労会である。彼は定年まで教え続けるはずだった仕事を断念し、請われて日教組の専従執行委員に転じねばならなかった。定年時の役職は書記次長。多忙で苦労の多い激務であることが想像出来た。全国教研集会の開催ひとつとっても、開催を妨害しようとする団体があり、警察とも相談しながら開催に漕ぎつけたこともメールで知った。その彼が今年

草野さんの退職慰労会である。彼は定年まで教え続けるはずだった仕事を断念し、請われて日教組の専従執行委員に転じねばならなかった。定年時の役職は書記次長。多忙で苦労の多い激務であることが想像出来た。全国教研集会の開催ひとつとっても、開催を妨害しようとする団体があり、警察とも相談しながら開催に漕ぎつけたこともメールで知った。その彼が今年