何ヶ月か前に始まった「ターミネーター:サラコナークロニクルズ」にハマっていて、第2シーズンが終わってしまったところで、「ターミネーター4」を観ようと思っていました。テレビシリーズとこの「4」は製作時期がほぼ同じって感じになるのかなぁ?製作とか脚本とか同じ人が絡んでるのかよく分からん。元々の製作者の許可なしでは続きは作れないだろうと思うけど、脚本とかは全然違う人が手掛けるんだもんね。ただやっぱり続く以上はあんまり矛盾なく作って欲しいところだけど、こういうタイムスリップものは、タイムスリップそのものに矛盾がいっぱい生じちゃうわけだから余計ややこしいね。

このシリーズは

「3」は嫌いだって人が多いみたいなんだけど、ワタクシは結構「3」も好きで。もちろん「1」や「2」ほどではないけど、「3」は「3」で頑張っていたと思うし、“審判の日”が来てしまった絶望感も良かった。ただねぇ、やっぱジョンがニックスタールってのは良くなかったな。なんで急にブサイクになっちゃの?って。そこへ来て「クロニクルズ」のトーマスデッカー君がハンサム度を取り戻してくれましたよねー。そして、今回は大人になったジョンに

クリスチャンベールって!!!ピッタリじゃーん!って感じです。トーマスデッカー君とはちょっと感じは違うけど、「2」のエドワードファーロングの流れを汲んでる感じですね。

シュワちゃんの型のターミネーターが登場するのはまぁご愛嬌として、ジョンの子供を産むって「3」で言われてたケイト

ブライスダラスハワードがちゃんと妊婦さんとして登場するところなんかは、ちゃんと続編として意識した作りになってます。

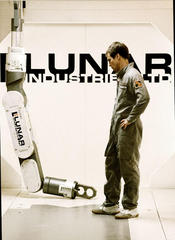

さて、このお話。審判の日から10年後の2018年らしい。スカイネットVS人類の戦い真っ最中。でも、人類の軍隊はまだジョンコナーが率いているって感じではなくて、他におエライさんがいっぱいいて、意見が対立したりしている。捕えられた人類ごとスカイネットの基地を破壊しようとしている軍隊に対して、ジョンコナーは人類を助けてから破壊しようと行動に出る。それを助けるのがマーカスライト

サムワーシントン。彼はなんと人間と機械の中間に位置するような存在だった。彼は元々2003年に死刑囚で、セレナコガーン博士

ヘレナボナムカーターに献体をして半分機械の体になっていた。

このマーカスライトが2018年に記憶を失くした状態で目覚め、自分は人間だと思っていたら、半分機械にされていてビックリってわけ。目覚めたときにいきなりメタルからの攻撃を受け助けてくれたのがカイルリース

アントンイェルチェン。そうジョンコナーの父ちゃんよ。まだ10代だけど。

マーカスライトはジョンコナーに人間だと信じさせてスカイネットの中枢までおびき寄せるために利用されたみたいなんだけど、元々セレナコーガン博士の目的は何だったんだろう?2003年の段階でこんなこと思ってないよね?ってことは博士は2018年からタイムスリップしてきたの?ワタクシ、なんか見落としたんすかね?これはまた新たな3部作の始まりということらしいので、これからまた明かされる何かというのもあるんでしょうか?マーカスの過去とかちょっとしか触れられてないけど、これから触れられるのかなぁ?もうマーカスは登場しない?

とにかく、ジョンコナーはスカイネットに捕まってしまったカイルを助けに行くんですけど、スカイネットはカイルを捕まえておいてどうしてすぐに殺さなかったのかなぁ?そうすればジョンも生まれずスカイネット完全勝利じゃないのさー。バカ。ってスカイネットの勝利を望んでいるわけじゃないけどさ。

今回はこのシリーズの最大の魅力と言っても良い強烈な敵キャラっていうのが存在しないのがちょっと残念だったかも。マーカスライトは魅力的なキャラではありますが。あ、でもあのバイクのマシンはカッコ良かった。

3部作って言ってるけど、ちゃんとあと2作作ってくれるのかな?だとしたら、ちゃんと最後にはジョンに完全勝利宣言させてあげたいよー。なんか「サラコナークロニクルズ」にハマっていたせいもあって、ワタクシたちがいまいる現実とのパラレルワールドでジョンはずっとメタルと戦っているような気になってきたよ。

オマケ1

「サラコナークロニクルズ」ではカイルがもう少し大人になるまでジョンには会っていない設定になっていたので、すでに「4」とは違う展開になっちゃってます。これはタイムスリップでなんとか修正できるもんですかね。

オマケ2

「サラコナークロニクルズ」はシーズン2が終わったあと、TVシリーズが頓挫してしまっている状況です。脚本はこの先もできているらしいのですが。めっちゃ気になるところで終わってるんですよねー。なんとかちゃんと映像化してほしい!じゃないと、トーマスデッカー君がおっさんになっちゃうよ。ジョンを守るターミネーターキャメロン役のサマーグローちゃんもおばさんになっちゃう。彼女がなんか美人じゃないけど、もうジョンとくっついちゃえば?って思うくらい可愛いんすよ。

今回もピッタリすぎるほどの色男な役でしたねぇ。そんな彼の(元?)恋人役を演じるのがジェシカビールなんですが、彼女も好きな女優さんのひとりなので嬉しいキャスティングでした。彼女はもうちょっと太ったほうがいいなぁと思うのですが。(「バレンタインデー」のときも書いた?)元恋人でありながら、敵になったり、協力者になったりと自分以外のキャストは全員男性という中の紅一点という役柄に彼女もピッタリはまってますね。この役を演じる女性がヤワ過ぎても、ごっつ過ぎてもダメってところに彼女はタフでセクシーという両方兼ね備えてるからイイんですよね。

今回もピッタリすぎるほどの色男な役でしたねぇ。そんな彼の(元?)恋人役を演じるのがジェシカビールなんですが、彼女も好きな女優さんのひとりなので嬉しいキャスティングでした。彼女はもうちょっと太ったほうがいいなぁと思うのですが。(「バレンタインデー」のときも書いた?)元恋人でありながら、敵になったり、協力者になったりと自分以外のキャストは全員男性という中の紅一点という役柄に彼女もピッタリはまってますね。この役を演じる女性がヤワ過ぎても、ごっつ過ぎてもダメってところに彼女はタフでセクシーという両方兼ね備えてるからイイんですよね。

本編の前に流れる「ナイト&デイ」もメッセージ性のあるかなりの傑作でした。

本編の前に流れる「ナイト&デイ」もメッセージ性のあるかなりの傑作でした。