これはアマンダサイフリッドが見たいだけで見に行った作品です。ワタクシは内容には一切期待していなかったんですが、すごく面白かったです。期待大で行った方には肩すかし的な作品だったかもしれませんが…ワタクシの場合はアマンダサイフリッド票が最初からたくさん入っちゃってるというのもあるので、今回参考にできるレビューではないと言っておいたほうがいいかもしれません。巷の評判はあまり良くないようですし。

遺伝子操作によってすべての人間の成長が25歳で止まり、その後は自動的に寿命1年が与えられているが、この世界ではまさに「Time is money」時間イコールお金なので、働いて時間を稼ぎ寿命を延ばす。スラムに生まれた者たちはつねに24時間以下の寿命の中でせめぎ合い、富裕層は1世紀以上の寿命を持つという世界。

この観念については予告編などでも説明されているし、映画の冒頭で主人公ウィルジャスティンティンバーレイクが説明してくれるんだけど、彼が目覚めてキッチンに行ったとき若い女性オリビアワイルドがそこにいて「あれ?アマンダとくっつくんじゃないの?最初は恋人がいる設定?」と思ってウィルが彼女に「Mom」と話しかけたときは「お母さん、若っ!!!」って思ってしまったワタクシはアホ?そうやった。お母さんもみんな25歳の体なんや…

主人公ウィルがスラムのバーで1世紀分の寿命を見せびらかして飲んでいる男ヘンリーハミルトンマットボマーを時間強盗フォーティスアレックスペティファーから助けてあげたことからヘンリーと親しくなる。富裕層ゾーンからやって来たヘンリーは不死なんていらないと言ってウィルに1世紀分の寿命を分け与えて自殺してしまう。ヘンリーからこの世は少数の富裕層の不死を守るためにスラムの人々から搾取しているという事実を知らされるウィル。そう言えば、スラムゾーンの物価は予告もなく日々上がり賃金は日々減っていく。

1世紀分の寿命を手にしたウィルは富裕層ゾーンへと向かうが、ヘンリーハミルトンの殺人容疑をかけられヘンリーからもらった寿命は没収され、レイモンドレオン刑事キリアンマーフィに追われることになってしまい、大富豪のお嬢様シルビア(アマンダ)を人質にとって逃げるはめに。

父親ヴィンセントカーシーザーの財産で無茶をしなければ不死を手に入れられるシルビアは、父親の束縛にうんざりしウィルと逃避行をすることで初めて生を実感する。彼女もウィルと一緒にこの世の仕組みを変えようと父親の経営する金融ローンを襲撃しスラムの人たちに時間を分け与える。

時間イコールお金という世界でどういうふうに話が進むのかなぁと思っていたら主人公の二人がボニー&クライドよろしく銀行強盗をするというお話だったのか。二人は盗んだお金をスラムの人たちに分けるというねずみ小僧的なことをして、しかもそれが富裕層だけが不死を得られるというシステムの崩壊につながるというお話なわけですね。シルビアはお嬢様である意味怖いもの知らず。強盗などもどちらかと言えばウィルよりも人質のシルビア主体で進んで行った雰囲気さえある。ここでアマンダサイフリッドの小悪魔的魅力が全開になります。いつものブロンドのふんわり髪を封印して赤いおかっぱヘアでタイトな服に身を包みピンヒールを履いて拳銃をぶっ放す。もうジャスティンティンバーレイク、かすむ!かすむ!ファンの方すみません。

お話のほうはレオン刑事がウィルの父親を知っているようで、ウィルの父親の過去と絡めて何か秘密があるのかなぁと思ったら何もなくて、この刑事が何か物語のキーとなるのかなぁと思ったらそうでもなくて、彼も短い寿命しか与えられずシステムの中で利用されている人間として何かしらもっと物語に深みを与えられる役どころだっただけに、もったいない死に方でした。他の部分でも時間強盗フォーティスとの絡みとかシルビアの父親との確執とか全体的にもう少し深みを出すことができた脚本だったんじゃないかなと思います。最後にスラムゾーンから人が解放されていくシーンはベルリンの壁が崩壊したときのことを彷彿とさせました。あのときの“思想の流れ”とある意味では似通ったシチュエーションだったかもしれません。

映像としては腕に光る寿命のサインや、それを与えたり奪ったりするやりとりや、お母さんが残り時間が足りずウィルの腕まであと一歩というところで死んでしまうシーンや、同じようなシチュエーションでウィルの腕に飛び込んでいくシルビアなどさすが「ガタカ」のアンドリューニコル監督だなと思わせるような心に残る映像がたくさんあります。シルビアがウィルの腕に飛び込んでいくシーンではタイミングがすごく難しかっただろうなぁと思います。一歩間違うとケガしそう。カメラが遠いシーンだったからスタントの人がやったのかな?でもジャスティンティンバーレイクとアマンダサイフリッドがあんなふうに遠くから走って来て抱き合うなんて絵になるなぁと思いました。

アマンダサイフリッドに見とれる他に、腕に刻一刻と減っていく自分の寿命を見ながら生きるのは辛いけど25歳という色んな意味で充実した若さから体が衰えないってすごくいいなぁとか、アマンダちゃん、あんな細い脚であんな短いスカートであんなピンヒールで何回も全力疾走させられてようがんばったなぁとか、ジャスティンティンバーレイクってぼうす頭がもっとも似合う白人の一人だなぁとか、若い俳優ばかりでの撮影は楽しかっただろうなぁとか色々考えていたらあっという間に109分が過ぎてしまいました。日曜洋画劇場とかにはうってつけの作品だと思います。

オマケ1 公開からすぐに見に行ったので特典としてポスターのハガキをもらったのですが、アマンダの写真が吹き替えの篠田麻里子ちゃんに変えられてた!篠田麻里子ちゃんが嫌いなわけじゃないけど、せっかくの特典だったのに残念です。

公開からすぐに見に行ったので特典としてポスターのハガキをもらったのですが、アマンダの写真が吹き替えの篠田麻里子ちゃんに変えられてた!篠田麻里子ちゃんが嫌いなわけじゃないけど、せっかくの特典だったのに残念です。

オマケ2 アマンダの吹き替えをした篠田麻里子ちゃんですが、アマンダの声はアメリカ人女性には珍しく少し高くてソフトな声なので、吹き替えのほうが渋い声という普段の吹き替えとは反対の状況になっていると思います。役的にはもしかしたら篠田麻里子ちゃんの声のほうが合っているかもしれません。

アマンダの吹き替えをした篠田麻里子ちゃんですが、アマンダの声はアメリカ人女性には珍しく少し高くてソフトな声なので、吹き替えのほうが渋い声という普段の吹き替えとは反対の状況になっていると思います。役的にはもしかしたら篠田麻里子ちゃんの声のほうが合っているかもしれません。

イラクの独裁者サダムフセインの息子ウダイフセインの影武者だったラティフヤヒアの自伝の映画化。

ウダイフセインドミニククーパーと同級生だったラティフ(ドミニククーパー2役)はある日ウダイに呼び出され影武者になるよう強要される。最初は断るラティフだったが、拷問され家族に危害を加えると脅され仕方なく了承する。学生時代から似ていると評判だった2人だが、より似せるために整形手術を受けさせられ、髪型を変え、入れ歯を入れさせられるラティフ。

影武者として働くようになってからはウダイの豪邸で共に暮らすことになるのだが、「狂気のプリンス」と呼ばれたこのウダイという男が完全に狂っている。父親の権力をかさに着て麻薬、拉致強姦、暴力、脅し、拷問、殺人と好き放題。そんな人間のコピーとなることを強要されてしまった誠実なラティフの恐怖の日々を描く。

2役を演じ分けるドミニククーパーが素晴らしい。まるで正反対の二人を見事に演じ分けている。しかも、演じ分けるだけではなくラティフがウダイの口調や声色を真似するという演技もしなければならない。これが非常に難しいだろうなと思う。ウダイの役とウダイの真似をするラティフの役とラティフ自身を演じないといけないし、あくまでも真似は真似であって、ウダイのときの演技とも分けなければいけない。ドミニククーパーという役者を演技派というふうには見ていなかったので嬉しい驚きだった。

あの独裁者サダムフセインフィリップクァストをして「生まれたときに殺しておくべきだった」と言わしめるほどのウダイの狂人ぶりがすごい。それをそばで見せつけられたラティフの辛さが物語を通して観客も体感させられる。それでいて、映画としてはぐいぐいと引き込まれる魅力のある物語だった。

ウダイが囲っていたサラブリュディヴィーヌサニエとの恋愛の話は映画としてフィクションでくっつけただけなのかな?と思うのだけど、暴力描写に関しては実際はあんなもんではないという話もある。映画を見ただけでも残忍さは十分に伝わるが、現実のほうがひどいというのだからここでも「狂気のプリンス」がいかに狂っていたかが分かる。

ラティフは最後に自分を取り戻そうと行動に出るあたりから少しダレた感がなくはないけれど、全体的にはスピード感があって良い作品に出来上がっている。実際にあの恐怖を体験した人には申し訳ない言い方だけど、映画としてはスリル満点の出来上がりだ。

もしあの時ラティフがウダイを暗殺していたら、影武者が本物を殺すというまさに事実は小説よりも奇なりな展開になっていただろうなぁ。そしてもしこれが完全なフィクションであったならば影武者が本物に毒されて、本物の性質にどんどん近づいてしまうという狂気のストーリーでも面白かったなと見終わってから思った。

6月にケーブルテレビで放映していた作品。ここのところ単なる偶然だけど、「親愛なるきみへ」と「ステイフレンズ」で“誰々のお父さん”という位置づけで登場していたリチャードジェンキンスの主演作品。この作品でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされている。

妻を亡くして以来、心を閉ざして生きてきた大学教授のウォルター(ジェンキンス)。ある日出張で昔妻と息子と暮らしていたニューヨークへ行くことになる。まだ持ったままにしていたアパートに荷物を下ろすと、長い間留守にしていたアパートに人の気配がする。音がするバスルームをのぞくと入浴中の若い女性に悲鳴をあげられ、そのボーイフレンドに殴られそうになった。事情を聞いてみると、彼らは騙されてここを借りていたようだった。シリアからの移民のタリクハーズスレイマンとその彼女でセネガルからの移民のゼイナブダナイグリラだという。一度はアパートを出ていく彼らだったが、行くあてもなさそうな二人をウォルターが引き止め、少し奇妙なルームシェアが始まる。

タリクはジャンベと呼ばれるドラムの演奏で生計を立てており、もともと妻がピアノ奏者だったことから音楽に興味があったウォルターはタリクにジャンベを教わることになる。ゼイナブのほうはタリクほどウォルターに心を開いてはいないが、3人の生活はうまく行っているように見えた。

ところが、ある日地下鉄でほんのちょっとした誤解からタリクが警察に逮捕されてしまい、不法移民だったことから拘束されてしまう。ゼイナブも不法移民だったため面会に行くことができない。知り合ったばかりのウォルターだったが、タリクのために弁護士を雇い、ゼイナブの代わりにまめに面会に行く。タリクがいなくなったいまウォルターと二人でアパートにいるわけにはいかないとゼイナブはアパートを出て行くがウォルターとは連絡を取り合っていた。

タリクから連絡がないことを心配したタリクの母親モーナヒアムアッバスもミシガンからニューヨークに出てきてしまい、ウォルターはモーナをアパートに滞在させてやる。

コネチカットでの大学の仕事を休学してタリクのために戦おうとしていた矢先、タリクが本国へ強制送還されてしまった。

妻を亡くし仕事をする“ふり”忙しい“ふり”をしてきたウォルターが、ジャンベを通してタリクと仲良くなり、未亡人のモーナと心を通わせるようになるその過程をとても静かにそれでも観客をまったく飽きさせることなく見せていく。初老の大学教授とアフリカの太鼓ジャンベとはあまりにも不釣り合いだけど、この不釣り合い加減がこの物語のすべてを象徴してると言っていいだろう。これが監督2作目とは思えないまるで熟練監督のようなトムマッカーシーの演出に舌を巻く。

初老のウォルターが若者と仲良くなり、モーナに心を開き始める中盤から後半で、目の輝きが最初ほうのシーンとは全然違うものを見せるリチャードジェンキンスの演技もさすが30年以上のキャリアを持つ役者さんである。ウォルターがモーナに感じた“ときめき”というものをこれほどまでに的確にいやらしさを感じさせることなく、初老の男の恥じらいも見せつつ演じられるのが素晴らしい。モーナを演じたヒアムアッバスも母親の強さともろさの表現が素晴らしい。

ウォルターの個人的な心の動きとともに、9・11以降のアメリカの移民への警戒感というのも同時に描いている。確かに彼らは不法滞在者であるのだから、強制送還されることに文句は言えないと思うけど、歴史的に移民で成り立ってきたアメリカが9・11以降これまでになく神経質になっていることを描いている。この件に関してはアメリカ人も複雑な心境ではあるだろう。捕まったまま何の情報も得られない息子の状況に対してモーナが「まるでシリアみたいだわ」と言うシーンが印象的だった。“自由の国アメリカ”は9・11以前とはもう決定的に何かが変わってしまったのだ。

おそらく一昔前ならウルトラC的なハッピーエンディングでまとめられたであろう本作だが、現代のアメリカの物語として切ない切ないエンディングとなっている。それでもウォルターはもう生きている“ふり”はやめて、残りの人生を本当の意味で“生きて”いくはずである。涙がこぼれつつもそんな希望を見出せる素晴らしい作品に仕上がっている。

「映画」もいいけど「犬」も好き。という方はこちらもヨロシクです。我が家の犬日記「トラが3びき。+ぶち。」

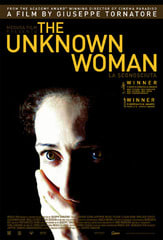

随分前にケーブルテレビで放映されていたものをやっと見ました。「ニューシネマパラダイス」の巨匠ジョゼッペトルナトーレ監督の作品で、イタリアでは公開当時かなり高い評価を受けた作品です。このブログでトルナトーレ監督を取り上げるのは初めてです。自分で巨匠と書いておいて取り上げるのが初めてってどうよ?と思いますが、「ニューシネマパラダイス」に関してはもちろん名作だと思いますが、ブログを始める相当前に見て、そのまま見直していないので取り上げてこなかったんです。そして、彼の作品は他にも「みんな元気」「記憶の扉」「海の上のピアニスト」「マレーナ」と見てはいるんですが、どれも前に見たからか取り上げるほどでもなかったかのどちらかでした。巷では評価の高い「海の上のピアニスト」でしたが、ワタクシはあまり好きな作品ではありませんでした。そういうわけで今回も実はワタクシ的にはいまいちかもしれないなぁと思いながら見始めました。

しかし、フタを開けてみると謎に満ちていてサスペンスフルで物語に引き込まれていきました。

なんだか怪しげな女性の品定めから始まる。裸の女性が3人。顔にはマスク。のぞき穴からのぞく男が一人を選ぶ。娼婦のオーディション?みたいなシーン。そこから場面が変わって、一人の女性イレーナクセニアラパポルトがアパートを探し、職を探しているシーンへと移る。とあるアパートの清掃員として雇われることになったイレーナは、そのアパートに住む貴金属デザイナー、ヴァレリアアダケルクラウディアジェリーニの家の家政婦ジーナピエラデッリエスポスティと親しくなり彼女からアダケル家の鍵を盗み合鍵を作り、アダケル家に忍び込む。

この時点ではイレーナの意図はまったく分からない。たまに冒頭のシーンに登場した娼婦が縛られて虐待されていたりする映像が挿入されて、それが何の関係があるのか初めは全然分からなかった。その娼婦がイレーナ自身であるということには気付けたのだけど、それがいまのイレーナの行動とどう関連しているのか分からない。

ジーナと親しくなったイレーナは驚いたことに、アダケル家から帰るジーナをアパートの階段から落としてしまう。

えーーーっ???何やってんのーーー?てか、何がしたいのーーー?

と思っていると、ジーナの代わりの家政婦を探すアダケル家にまんまと雇われることになるイレーナ。アダケル家の家事全般とともに、4歳の一人娘テアクララドッセーナのシッターも頼まれる。

このあたりから過去の映像から得られる情報と、現在のイレーナの行動を照らし合わせてなんとなく話の全貌というか、イレーナの目的というものが分かってくる。

アダケル家に養女として育てられているテア。娼婦時代に出産したイレーナ。

観客がこの2人の接点に気付き始めたころ、物語はもうひと展開する。何者かによって暴行を受けるイレーナ。そして彼女を執拗に追う娼婦時代の黒幕ムッファミケーレプラチドが現れ、イレーナが彼の元を去ったときに盗んだ金を返せと要求し、イレーナへの脅しとしてヴァレリアアダケルを殺してしまう。その容疑者として捕まったイレーナ。ヴァレリアアダケルの殺害容疑を晴らすため、その後にムッファを殺害したことを告白し、彼女の過去もすべて告白する。

時折挿入されるイレーナの過去の映像から、見ているほうはだいたい彼女の過去は想像がついている。ここで、新たにイレーナからすべて告白されなくても…と油断して見ていると、なんともうひと展開衝撃的なイレーナの過去の話が待っていた。ムッファが行っていたことは売春の元締めだけではなく、その娼婦たちに子供を産ませ人身売買までしていたというのだ。イレーナの場合は売春もしながら12年の間に9人もの子どもを産まされていた。

9人もの子供を産んでどうして最後の一人だけ探そうとしたのか?検察官の質問にイレーナは「父親が分かっていたから」とテアだけは愛した男の子供だったことを告白する。そしてその相手はムッファによって殺害されていた。

愛した男の娘テオ。しかし、どうやってテオがアダケル家に買われたことを知ったのか?検察官の質問は続く。イレーナの壮絶な過去に頭が痛くなってきているワタクシにまたもやガーンと衝撃の事実が待っていた。なんなんだ、この波状攻撃は。

娼婦たちの世話役が口にした“アダケル”という姓。それだけを頼りにテアを求めてきたイレーナ。それがまさかムッファが下げていたペンダントの工房の名前をでたらめに言っただけだったなんて。そのために植物状態にされたジーナ、殺害されたヴァレリア。そのために罪を犯したイレーナ。

イレーナの過去の壮絶さのせいで途中から返ってチープに思えた脚本だったんだけど、それでもイレーナが唯一つの心のよりどころとしてきた“アダケル”というヒントがでたらめだったと分かったとき、ヴァレリアが貴金属デザイナーであったことを思い出しめまいがする。作品中盤のチープさを最後の衝撃が吹き飛ばした。

刑期を終えたイレーナを迎える成長したテアというラストに関しては、イレーナのせいで母親が死んだのに、そんなふうに許すかしら?という思いもあるにはあるんだけど、イレーナの救いようのない人生の唯一の光がテアだっただけに少し甘めのラストも許したい気持ちになった。

「映画」もいいけど「犬」も好き。という方はこちらもヨロシクです。我が家の犬日記「トラが3びき。+ぶち。」

パリ郊外にある幼稚園で行われている哲学の授業を2年間追ったドキュメンタリー。もっとガラガラかと思ったら意外に人がいて、若い女性が多かったのでもしかして幼稚園の先生たち?と思ったりしました。いや、勝手にワタクシが思ってるだけで違うかもしれませんが。

まずは先生が子供たちに「いまから哲学の授業を始めます」と言いろうそくに火を灯します。「目を閉じると何が見える?」「頭には何がある?」「脳は何をしている?」「それを外に出すにはどうしたらいい?」とまずは考えたことを言葉にして表現することを園児たちに理解させ、そこからその日のテーマについて話合います。

そのテーマは「リーダーとは?」「違いとは?」「自由とは?」「豊かとは?」「頭が良いとは?」「死とは?」「愛とは?」と、大人のワタクシたちでも答えに詰まるようなものばかり。子供たちも最初はたどたどしくありながら、それぞれが自分の考えを口にしていきます。先生は決してそれを間違っているとか正しいとか言わず、きちんと説明できるように導きます。誰かの意見に賛成なのか、反対なのか、そしてそれはどうしてか。一見関係のないようなエピソードを話し始める子供がいれば、「それがどうこのテーマに関係があるの?」と聞くと必ず彼らなりの関係性を説明してくれる。

授業のシーンを見ていて思ったのは、先生の忍耐強さ。誰かが発言しているときは他の子に邪魔させずきちんと最後まで聞いてやり、誰も意見を発しないときにも辛抱強く待ってやり、みんなの集中力が続かないときは短時間で切り上げ気分転換させてやり。この授業に先生側の哲学の知識は必要ないけれど、子供たちをうまく誘導してやる力量が必要だ。

子供たちの「哲学」は家に帰ってからも続く。親たちは子供たちに「今日の哲学の授業はどうだった?」と尋ね、家庭でもまた活発な意見の交換が行われる。この辺はやっぱりお国柄かなぁ。フランス人ってやっぱとにかく「哲学」を語るのが好きだもの。カフェでコーヒー1杯で何時間でも「哲学」できるのがフランス人だよなぁ。もちろん、それも人それぞれで一口にフランス人と言っても背景はいろいろ違うし、すべてのフランスの家庭がそのようにはいかないだろうけど、日本の家庭のことを考えるとやっぱり向こうのほうがそういう議論は活発にできるような気がする。それは日本人の気質に加えて、残業などが多くて大人が疲れているという問題もあると思いますが。

たくさんの授業を重ねていく間には意見の相違でケンカになったり、授業が終わった途端違う意見を言っていた子を叩きに行ったりする子が現れる。そういうとき先生は毅然と対処し、大切なことはきちんと自分の意見を人に説明すること、人の意見に耳を傾けること、違う意見も受け入れることなのだということを子供たちに押し付けることなく教えていく。大切なのは「死とは何か?」「愛とは何か?」を解明することじゃない。恋人とだって友達とだって意見が分かれることがある。そして、その時どうするのか?それを学ぶことを一番大切だということを少しずつ彼らは学んでいく。

この授業が行われているのが「教育優先特区」という移民が多く教育が行きわたりにくい地域ということで生徒たちの民族的な背景もバラエティに富んでいて、こういう授業を行うには理想的と言えるかもしれない。子供たちが将来直面する人種の問題などにも、ここで学んだことが役立つといい。

映画としては、子供たちの一所懸命な姿をできるだけありのまま追いたかったんだろうなという姿勢が見えるけど、ドキュメンタリーとしてはもう少しこの授業についての先生や親たちの考え方をインタビュー形式で見せてくれても良かったんじゃないかなぁと感じた。子供たちが一所懸命に自分の頭の中にある考えを言葉に言い表そうとしている姿はとても可愛いし、眠気に耐えられず顔に鼻くそをつけたまま居眠りしてしまったり、人の話を聞きながら隣の子の坊主頭をずっとグルグル触っていたりと、自然な姿がとても微笑ましくはあるのだけれど。彼らは突然大人も目からウロコだ!と思えるようなことを言ったりするわけじゃないんです。そこがやはりドキュメンタリーらしくリアルで良かったかも。

原題は「ただの始まり」という意味みたいなので、この幼稚園での哲学の授業が彼らの思考の最初の一歩になればいいという先生や製作者の意図の現れなんでしょうね。こういう授業を受けた子たちが小学校に上がってどんなふうに成長していんだろう。まぁ案外他の子たちと何も変わらなくなるのかもしれないけど。5歳の女の子が5人砂場で「愛と死について語り合う」なんて、なんだか素敵なことじゃあないか。

「映画」もいいけど「犬」も好き。という方はこちらもヨロシクです。我が家の犬日記「トラが3びき。+ぶち。」

このブログを読んでくださっている方はワタクシがこのブログに取り上げる映画の基準というものをご存知の方もいらっしゃると思いますが、今日の作品を書く前にもう一度書いておきたいと思います。

1、現在公開中の作品のレビュー(良いと思っても悪いと思っても書く)

2、過去の作品でテレビ、DVDなどで見たものの中で良いと思ったもの。

要するに、今現在公開中のものは見に行く参考になることもあるかと、悪い評価も書きますが、古い作品をわざわざひっぱり出してきて悪い評価を発表はしないという方針です。「良い」という評価の中には、ストーリーは良くないけど、役者の演技が良いとか、ひとつのセリフが良いなども含まれます。

なぜ今回これを説明したかと言うと、今回の記事はちょっと例外だからです。この「地球が静止する日」という作品。先日テレビで放映されていたものを見たのですが、特に「良い」と思った点はありませんでしたが、この作品を見て感じたことを書いておきたかったので取り上げました。

1951年の「地球の静止する日」のリメイク版とされていますが、内容はかなり変わっているようです。オリジナル版はクラトゥという宇宙人が地球人が他の惑星を攻撃するのをやめるよう説得に来るという当時の冷戦や核戦争を意識した内容だったようです。この08版では、クラトゥキアヌリーブスは人類が地球を破壊してしまう前に人類を滅ぼしに来たという設定でした。現在の問題である自然破壊をテーマにしています。

そのクラトゥの目的を知った科学者ヘレンジェニファーコネリーが「私たち人類は変わる。だから助けてほしい」と言うのです。彼女は亡くなった夫の連れ子であるジェイコブジェイデンスミスを引き取って育てています。宇宙人キアヌはこの二人の血のつながらない親子愛に心を動かされ人類を助けるという展開なのですが…このあたりへの感想は書かないでおきます。

結局宇宙人キアヌは人類を助けてしまうのですが、、、見終わったワタクシはぽろっと「人類を滅ぼしてくれれば良かったのに」と呟きました。実際地球のためを思ったら都合よく他の生物を残し人類だけを滅ぼしてくれるパワーのある者がいるなら、そうしてくれたほうがいいんじゃないの?と。

普通に「社会の未来」を考えている人や子供がいる人には批判を受ける感想だとは思いますが、宇宙人キアヌが本部に報告していたように「地球人は話が通じず、非常に好戦的な種族」であると感じるし、地球にとって人類だけがいなくなることは非常に好都合なんじゃないかと感じました。「私たちは変わる」というヘレンの言葉がワタクシには空虚な言葉にしか聞こえなかった。人類は何千年も好戦的で愚かな種族であることはまったく変わってない。これからも変わるとは思えない。

あと、こういう宇宙人との戦い系で常に先頭に立って指揮をするはずのアメリカ大統領さまが全然登場せずに国防長官キャシーベイツばかり出てくるのが不自然だなと思っていたら、最後に大統領の愚かな決断のせいで人類を危機に陥れちゃうからなんですね。アメリカ大統領さまを登場させてそんなミスはさせられない、と。

アメリカ大統領の判断ミスで人類を地上から完全に消し去ってしまうハリウッド映画、見てみたいなぁ。

「映画」もいいけど「犬」も好き。という方はこちらもヨロシクです。我が家の犬日記「トラが3びき。+ぶち。」

ナタリーポートマンの主演作が次々と公開されるので、色んな彼女を見ておきたいと思いこの作品も見に行くことにしました。アシュトンカッチャーも好きなので。

ナタリーポートマンって彼女のキャリアを振り返るとすでに娼婦の役とかにも挑戦しているし、丸坊主になってみたりとか、意外に実は結構大胆なことをやっているのですが、どうもワタクシの中ではお堅い才女のイメージがつきまとってしまって、彼女がアシュトンカッチャーとセックスフレンドっていうのがいまいちピンと来ないまま映画を見始めたのですが、やっぱり残念ながらピンとは来なかったかな。なんかナタリーって美人だけど、セックスアピールってやつがなくて。

でも、彼女が演じたエマは医者で恋愛をする時間も惜しいタイプという設定だったので、そのあたりは彼女のイメージに合っていたかも。彼女自身、女優の道に進むか医者になるかなんて言っていた時期もあったくらいだし。エマは実際に恋愛するヒマもないんだけど、それよりもどうやら恋愛に対してものすごく臆病な女性ということらしい。実は“のめりこみ型”のエマは恋愛しちゃったらしちゃったで、相手のことしか考えられなくなるタチだから、そうなるのが怖くて避けているという感じかな。

一方アシュトンカッチャーの演じるアダムのほうは、最初からエマのことが好きでセックスフレンドしていても、彼の場合は身も心もエマに夢中って感じでした。これが男女逆だったら男のほうはすごくヒドイ奴ってことになっちゃうのにねー。

本気で面倒なことを避けたいなら、一人の人とセックスフレンドするんじゃなくて不特定多数としたほうが楽だと思うんだけど、それだとただの"slut"の話になっちゃって全然ラブコメにならないものね…

監督がアイヴァンライトマンということでアダムの父親役にケヴィンクラインが出てくれたのかな。なんか超久しぶりに見た気が。この父親がもう最高に最低な奴で笑っちゃうんですよね。息子の元カノ取っちゃったあげくに真剣に結婚しようとするんだからなー。それも堂々の子づくり宣言まで…あれでよくアダムがマトモに育ったもんだ。反面教師ってやつか。

女の子からセックスオンリーで、嫉妬もなし、束縛もなしなんてオファーをされて、男としては最高じゃないか!って盛り上がってる友達のほうが、実は意中の女の子を真面目にデートに誘って紳士的にエスコートしてディナーに招待して、ちゃっかりゲットしちゃってるというさりげないサブストーリーにアイヴァンライトマンのベテランらしさを感じたりしました。

アシュトンとナタリーの身長差が30cmくらいあるので、ちょっと並んだ時にどうよ?と思っていたら、ちゃんとセリフの中で「彼と並ぶと私が誘拐されているみたい」とネタにしてくれておりました。

まぁ軽いラブコメなので、「二人がくっつくまで」を楽しんで見られればいいんではないでしょうか。

オマケ 「今度の金曜日デートしよう」というアダムにエマが「今度の金曜日はヴァレンタインデーだからダメ」というシーンで、「えー今度の金曜日、ヴァレンタインデー???あなた、いまノースリ着てるよ」と変なところに突っ込んでしまいました。いくらLAでもなぁ。周りの人はジャケット着てるよ?と思ったけどなんか西洋の人ってやたらと薄着ですよね。体感温度が日本人とは違うようです。

「今度の金曜日デートしよう」というアダムにエマが「今度の金曜日はヴァレンタインデーだからダメ」というシーンで、「えー今度の金曜日、ヴァレンタインデー???あなた、いまノースリ着てるよ」と変なところに突っ込んでしまいました。いくらLAでもなぁ。周りの人はジャケット着てるよ?と思ったけどなんか西洋の人ってやたらと薄着ですよね。体感温度が日本人とは違うようです。![]() さぼっていたら下がっちゃいました。

さぼっていたら下がっちゃいました。

「映画」もいいけど「犬」も好き。という方はこちらもヨロシクです。我が家の犬日記「トラが3びき。+ぶち。」

先日テレビで放映されていました。ワタクシは原作を読んでいません。「ダ・ヴィンチコード」のときは先に読んでしまっていたので、「こんなにはしょって大丈夫?」って思ったんですが、今回もかなりのスピードでロバートラングドン教授トムハンクスが謎を解いていくので、「あー、これはきっと原作ではきちんといろいろ説明されている部分なんだろうなぁ」と思いながら見ました。

ローマ法王が亡くなり、次の法王を決めるコンクラーヴェの時。400年前の科学者たちの秘密結社イルミナティが“神の素粒子”と呼ばれるエネルギー物質をセルン(欧州原子核研究機構)から盗み出し、バチカンにその物質による爆弾を仕掛ける。犯人は4人の枢機卿を誘拐し、1時間ごとに殺害するという。

一緒に捜査することになったセルンの科学者ヴィットリアヴェトラアイェレットゾラーとバチカンの図書館に入って、枢機卿たちを助けるヒントを得ようとしていたときにヴィットリアが、貴重な本をびりっと破いたときにはマジでビックリして「OH~」と声を挙げてしまった。実際にこんなことしたらきっと刑務所に入れられちゃうだろうけど、ヴィットリアのあまりの行動力になんかちょっとすっきりしてしまいました。

亡くなった法王の義理の息子で世話係のカメルレンゴにユアンマクレガー、バチカン警備のリヒター隊長にステランスカルスゲールド、カメルレンゴに対抗するシュトラウス枢機卿アーミンミューラースタール、と有名どころの俳優さんはこの3名なので、犯人はこの中の誰かしかいないじゃん、と分かってしまうってなもんですが、ワタクシは犯人捜しよりもプロセスが好きなタイプなので、誰が犯人でびっくりしたとか、予想がついたとかはあまり重視はしません。

「ダ・ヴィンチ・コード」のときと同じように、ラングドン教授が次々に謎を解いていくのが、結構楽しいです。そして殺され方がエグいのも前作に似ているかな。エグい映像が苦手な方はちょっとイヤかもです。ワタクシは平気なほうなので。ってか実を言うとちょっとそういうの、好きなタイプです。って言うとちょっとアブナイ人と思われちゃうかもですが。

キリスト教と科学者たちとの対立、というか、キリスト教による科学者の迫害の歴史をまったく知らないでこの作品を見ると、話自体が全然分からないということになりかねないけど、ラングドン教授の解説になんとなく乗っかって楽しむこともできるんじゃないかなぁと思います。こういううんちく含みのストーリーって好みが分かれるかも。しかも、映画だけだとそのうんちくも中途半端なものになっちゃうしね…これは時間が限られているのと原作の情報が膨大で仕方がないという気はします。

しかし、最後のあの爆発はすごかったな。あれで死人の一人も出てないのってすごいよ。みんなどんだけ運動神経良いんだ!

「映画」もいいけど「犬」も好き。という方はこちらもヨロシクです。我が家の犬日記「トラが3びき。+ぶち。」

父親を殺された14歳の少女マティヘイリースタインフェルドが飲んだくれの保安官ルースターコグバーンジェフブリッジスを雇って、仇討ちしようというお話。この犯人は別のところ(テキサス)でも議員を殺害しており、テキサスレンジャーのラビーフマットデイモンも同じ男を追っていたことから3人で追跡することになる。

お話そのものは西部劇の王道的な感じがします。1969年ジョンウェイン主演「勇気ある追跡」のリメイクだそうですが、そちらは未見です。

この少女マティがなかなかにこまっしゃくれていて、大の大人を向こうに回して、口先三寸で交渉事を成立させたりします。生意気なところもあるけど、悪い子ではないので、好感は持てる感じ。演じるヘイリースタインフェルドは長編映画は初めてでアカデミー賞助演女優賞にノミネートされましたが、結構この年頃の女の子でシリアス系の作品に初登場してくる子はアカデミー賞にノミネートされやすいなぁという印象で、おーこれがノミネートされた演技かぁ!と感心するほどのもんではなかったかな。

飲んだくれですぐに銃をぶっ放すルースターを演じたジェフブリッジスも主演男優賞にノミネートされていたけど、これもそれほど特筆すべき演技ではなかったような…ただ、ジェフブリッジスはどんな役を演じてもやはり素晴らしいのでね。彼に対するハードルが上がってしまっているせいかもしれません。

ラビーフを演じたマットデイモンはヒロイックな役が多いので、ちょっと意外なキャスティングですが、実はマットデイモンってこういうのも好きですよね。国家を救う合間合間にわりとこういうちょっとボケた役なんかもやってたりしますから。ワタクシは今回このラビーフが一番好きな役どころでした。優秀なテキサスレンジャーなんだろうけど、なんだかちょっとヌケてるところがあるような雰囲気があって、イマイチ冗談が通じないけど誠実な奴で。

犯人のチェイニージョッシュブローリンはもうちょっと骨のある奴なのかと思っていたら、なんかただの小間使い的な奴で、実はメインの悪党はラッキーネッドバリーペッパーだったので、最後の復讐劇がどうもピントがぼやけちゃった気がしました。

最後に大人になったマティがルースターとラビーフに再会してくれたら良かったのになぁ。しかし、25年後ぎりぎりまでルースターが生きてたってだけでもちょっとビックリでしたけど。いくつの設定だったんだろうか?

決してデキの悪い作品ではないけど、この作品でアカデミー賞作品賞、監督賞にまでノミネートされるってアカデミー賞ってかなりジョエル&イーサンコーエン兄弟が好きですよねー。![]()

「映画」もいいけど「犬」も好き。という方はこちらもヨロシクです。我が家の犬日記「トラが3びき。+ぶち。」

第二次世界大戦の少し前のイギリス。上流階級の娘のセシーリアキーラナイトレーとそこの家の使用人の息子だが、小さいときから一緒に育ってきたロビージェイムズマカヴォイがお互いに魅かれあっていることをやっと確認した矢先、事件が起こった。セシーリアの家に来ていたいとこが庭で何者かに襲われる。セシーリアの妹で13歳のブライオニーシアーシャローナンはロビーが犯人だと証言。その嘘の証言によってセシーリアとロビーは引き裂かれてしまう。

数年後、第二次世界大戦が勃発し、ロビーは刑務所から兵隊に志願してフランスへ。そのころ、イギリスではセシーリアも成長したブライオニーロモーラガライも看護師として活躍していたが、姉妹の仲は絶縁したままだった。

成長したブライオニーは自分の犯した罪の重さを知るのだが、、、

ブライオニーが小説化志望ということから、音楽に巧みにタイプライターの音が使われている。タイプライターの音というのは非常に特徴があり、聞いていて小気味良い。そして、その音がそのときの登場人物の歩く速さや行動に合わせられていて、そのときどきのシーンの緊張感を高めてくれる。原作がベストセラー小説であることから内容は面白いんだろうなぁと見る前から思ってはいたんだけど、ジョーライト監督の演出力の高さを随所に感じる作品だった。

原作を読んでいないので、原作の構成の通りなのかどうか分からないのですが、一度ブライオニーの視点で描かれたシーンがもう一度セシーリアとロビーの視線で描かれるという手法が何度か使われていて、ひとつの出来事を理解できないでいる13歳の少女ブライオニーと、青年期のセシーリア、ロビーとの違いや、ブライオニーの希望的観測的なシーンと過酷な現実の違いなどを観客を混乱させることなく描いているところが素晴らしい。

まさに題名通り「贖罪(つぐない)」がテーマということだが、ブライオニーの犯した罪は決して許されるものではなく、いくら彼女が大人になったあと小説を書いてセシーリアとロビーを幸せに描いてあげたとしても、現実は辛く悲しいものだったことに変わりはないと思う。ただ、この全部が「物語」として描かれたとき、それは「かくも残酷で美しい物語」に変身を遂げる。これこそが文学の力なるものだと思うのだけど、この非常に文学的な作品が映画の世界でも緻密に昇華されている。

セシーリアに恋心を抱くロビーが書いたセシーリアへの卑猥な文章が誤ってブライオニーに読まれることとなり、その出来事プラス書斎で愛し合うセシーリアとロビーを目撃してしまったことからそれに嫌悪感を感じたブライオニーが、ロビーに無実の罪を着せることになるが、それは13歳という混乱した年齢と、ロビーに感じていたのが嫌悪感だけではなく、恋心も混じった複雑なものであったことから、ブライオニーの行為にも観客は一定の理解を示すことはできるのではないだろうか。もちろん、その罪の大きさからそれを正当化することはできないけれども、ブライオニーを単純な「悪」として見ることができないという部分で、この物語はまた複雑な魅力を増していると感じた。

キーラナイトレーもジェームズマカヴォイもこの時代にとてもフィットしていて、キーラナイトレーには上流階級のコスチュームプレイがとてもよく似合う。彼女の"Come back. Come back to me."という囁きは映画の余韻とともに観客の胸に響き続ける。

13歳のブライオニーを演じたシアーシャローナンはアカデミー賞助演女優賞にノミネートされるなどしたが、もう少し出番が多ければ主演女優でも良いくらいだった。アメリカ人ぽくないヨーロッパ風な雰囲気が似合う女の子でいま17歳だから将来とても楽しみだ。![]()

「映画」もいいけど「犬」も好き。という方はこちらもヨロシクです。我が家の犬日記「トラが3びき。+ぶち。」

まー、これはアンジェリーナジョリーを見に行くためだけに行ったものですから、そんなに多く語ることはないです。結構人が入っていましたけど、おそらくほとんどがジョニーデップ目当てと思われる女性だったので、彼女たちもジョニデさえ見られればいいやといったところではないでしょうか。この二人のファン以外でなぜだかこの作品をチョイスしちゃった方には「お気の毒さま」としか言いようがない。多分ね、アンジーは家族とイタリアで過ごしたかっただけなのよ。許してあげてね。

アンジー目当てで行ったけど、やっぱ最近アンジー痩せすぎよなぁ。ブラピも「もうちょっと太ったら?」って言ってるみたいなんですが、どうしてなんでしょう?彼女は「痩せていることこそ美しい」なんて愚かなことを考えている女性だとは思えないんですけどねぇ…“ミイラ取りがミイラになっちゃった”パターンの映画だけど、当の本人がミイラみたいだった。もしくは、化粧の濃いシーンでは叶恭子さんかと思ったよ。彼女の場合は唇の整形がアンジーを目指してるようなもんだろうから、ある意味成功?

しかし、この作品を作品賞、主演男優・女優賞にノミネートしたゴールデングローブって勇気あるわ。いくら、ドラマ部門とコメディ・ミュージカル部門に分かれてるからって、ねぇ…?授賞式にジョニデとアンジーに来てもらって華を添えてもらいたいからって、ねぇ…?アカデミー賞ほど権威あるって感じじゃないからいいんだろうけど、それにしてもMTVムービーアワードじゃないねんからさ。

でも、アンジーの他にもワタクシはポールベタニーも割と好きだし、ちらっとしか出てないけどルーファスシーウェルも結構好きだし、上司役のティモシーダルトンなんてちょっと見ない間にすっかり年取ったけど、すごくダンディでカッコ良かったしヨシとしよ。ティモシーダルトンの「007」はワタクシは全然好きじゃなかったけど、ダイアナ妃は「原作にもっとも近いボンド」と言って気に入ってらしたんだってね。(ワタクシは「007」シリーズそのものが好きじゃないので、どうこう言う権利はありませんが)

こういう豪華共演っていうのは割と酷評されやすいものだと思うんですが、この作品に関しては確かに酷評されても仕方ないかもですね。どうせなら、最後にジョニデがイーサンハントよろしくジョニデのマスクを脱いでその下がブラピだったら面白かったのに…ダメ ?

? 咲いてっ。

咲いてっ。

「アンジー」もいいけど「犬」も好き。という方はこちらもヨロシクです。我が家の犬日記「トラが3びき。+ぶち。」

今回は、(って別に「ハングオーバー」とは関係ないんですが)空港でたまたま出会ったピーター(ダウニーJr.)とイーサン(ガリフィナーキス)がひょんなことから車でアメリカを横断することになっちゃうというロードムービー。

ってか、あんなことで飛行機搭乗拒否リストにまで載るか?ってまぁ、この映画に「現実には」なんて持ち込んで考えてたら全然面白くないので、そういうことは一切考えないようにしましょう。

ピーターは5日後に迫った妻ミシェルモナハンの出産に間に合うようにLAに帰らなければならず、イーサンはLAでエージェントと約束をしていた。

このイーサンという男がちょっとイカレてる。これは「ハングオーバー」のアランと同じなんだけど、イーサンのイカレっぷりとアランのイカレっぷりってなんかちょっと微妙に違った。何がどう違うって説明できませんが…

今回の話は2人きりなので、「ハングオーバー」ほど話の広がりがなく、しかもイーサンだけがおかしいんじゃなくて、ピーターもちょっとキレやすい人で、なんかもうメチャクチャ。そりゃイーサンみたいな人と一緒にいたらキレる気持ちも分かるけどね。もうちょっと普段から冷静沈着で怒ったこともないような人がイーサンのおかげで爆発するっていう設定のほうが面白かったんじゃないかなと思うけどな。ロバートダウニーJr.だから、いつかキレそうな気配があるしな。次から次に色んなことが起こるんだけど、なんせ2人なのでちょっと手詰まり気味になっちゃう感じがあったな。2匹目のどじょう感ありありでしたな。どうせなら途中からダリルジェイミーフォックスも一緒に乗せて3人になったほうが広がりがあったかも。

ドラッグやってぶっ飛んじゃうとことかは「ハングオーバー」とパターンが同じだね。ただ、今回はそれでメキシコ国境渡っちゃうから事態は深刻。それでも、イーサンのイカレパワーで乗り切ってしまうのですが。あそこでピーターは「なんてことしてくれるんだ!」って怒るのかと思いきや、「君は僕のヒーローだ」とかって感動しちゃってましたけど、あれってまだラリってたんでしょうか。

ピーターが銀行でキレた相手が、イラク戦争の帰還兵でカウンターの向こうで分からなかったけど、実は車いすに乗ってる障がい者で、そいつに滅多打ちにされるっていうシーンがかなりブラックで、大丈夫か?と心配になったけど、この作品からブラックさを抜いたら何も残らないのかも。亡くなったイーサンのお父さんの遺灰もさんざんブラックネタに使われていましたし。なんせコーヒーと間違えられて飲まれてるしね

ってか、コーヒー缶に入れるからやねんけど。最後、グランドキャニオンから遺灰を撒くとき、ふわーっとちゃんと撒くんじゃなくて、缶ごとびゅいーーーんって投げたら面白かったのになぁ。それか、「ビッグリボウスキ」みたいにぶわーって顔に遺灰がかかるのかと思ってた。結局あれはお父さんの遺灰ってのはウソっていうオチかと思ってたんだけど、それはなかったですね。

ってか、コーヒー缶に入れるからやねんけど。最後、グランドキャニオンから遺灰を撒くとき、ふわーっとちゃんと撒くんじゃなくて、缶ごとびゅいーーーんって投げたら面白かったのになぁ。それか、「ビッグリボウスキ」みたいにぶわーって顔に遺灰がかかるのかと思ってた。結局あれはお父さんの遺灰ってのはウソっていうオチかと思ってたんだけど、それはなかったですね。関係ないと言いつつ、ついつい比べてしまって申し訳ないんだけど、「ハングオーバー」のほうは、バチェラーパーティという設定だったので、そのはじけっぷりに可愛さもあって良かったと思います。今回のはやはり先に書いたように2匹のどじょう感は否めませんが、「ハングオーバー2」も製作されるということですので、本家の(?)2匹のどじょうがどんなふうか楽しみにしています。

オマケ

あんなところにひさびさにジュリエットルイスが登場したので、ビックリしました。なんかあれって彼女の素っぽいような…

あんなところにひさびさにジュリエットルイスが登場したので、ビックリしました。なんかあれって彼女の素っぽいような…ソマリアの砂漠から逃亡し、ロンドンで世界的トップモデルとなったワリスディリーリヤケベデの伝記ということで、「アンビリバボー」だか「仰天ニュース」だかでも見たし、興味があったので年末に見に行きました。

全然予備知識を入れないで見る派のワタクシとしては予告で見た限り、ワリスがスーパーモデルとして成功していく様を描いた華やかなファッション系伝記なのかなと思っていたら、実は後半にはFGM(女性器切除)の問題が大きく取り上げられていて少しびっくりしたのだけど、やっぱり映画の宣伝としては女性器切除に関する問題提起の話をするよりも、ファッション界の話としておいたほうがお客さんが集まりやすいからかなと思ったりしました。予告でも、ワリスが友人のマリリンサリーホーキンスに切除の話をするシーンが登場しますが、それはあくまでのサブ的な登場なのかと思っていたら後半はそれがほぼメインでした。

ワリスがロンドンでマリリンと知り合ってから、有名なカメラマン、ドナルドソンティモシースポールに見出され、モデルとして成功していく前半はわりと笑えるシーンなども多く、サクセスストーリーとして見ることができます。

マリリンとの奇妙な出会いは本当なのかなぁ?あれが本当なら、まさしく「縁」ってやつでしょうね。ワリスがイギリスにいられるように偽装結婚してくれるニールクレイグパーキンソンは単純に良い人なのかと思ったら、下心ありまくりでちょっと残念でした。ティモシースポールは久しぶりに良い人の役をしているのを見たなぁ。どうも「ハリーポッター」でのイメージが強くなりすぎて、なんか悪いことをたくらんでいるのではないかとついつい思ってしまったけど、本当に良い人だった。ワリスたちが住んでいたところってなんかよく分かんなかったけど、ホテルみたいな、アパートみたいな。あそこの経営者のおばさんも口ではなんだかんだ文句言いながら結局ワリスたちを助けてくれる良い人で良かった。

ワリスがマリリンにFGMのことを告白してから、お話は一気にFGMのほうへ傾いていきます。彼女が雑誌「マリークレール」の女性記者に初めてFGMについて告白し、その記事が話題になって、彼女は国連大使となりFGM廃絶運動を行うようになっていった経緯が描かれます。

ここでただのサクセスストーリーだと思っていた人は結構面食らったんじゃないかなぁ。FGMについての世間一般の認知度っていうのはワタクシは分からないんだけど、もしかしたらこれで初めて知った人もいたのかもしれませんね。こういうことをきっかけに知ってもらえるっていうのは良い事なのかもしれません。ワリスデイリー他たくさんの方がFGM廃絶の運動をしているにもかかわらず、なかなか思うようには廃絶に進んではいないようで、映画の最後に流れた現在でもFGMをされる女性の数というのはワタクシにとってもショッキングでした。FGMを伝統や文化であるとして禁止の方向に持っていくことができない国があり、国が禁止したとしてもそれぞれの集落で秘密裡に行われる行為を取り締まることも難しいということでしょうか。

劇中でもワリスがロンドンの病院で、ソマリア出身の男性看護師に「一族の恥さらしだ」と言われるシーンがありますね。ロンドンで生活しているソマリアの男性でさえあんな考え方なのですから、その国で生活している男性の意識が変わるというのが難しいというのがよく分かります。あのとき、ワリスがその男性の言葉に屈してしまうのかと心配しましたが、彼女は勇気を出して手術を受けることになりほっとしました。

映画的な話をすると、最後のほうがちょっと突然に時間が経ってしまっていて、少し分かりにくい構成になっていました。全体的に編集が雑な感じがあったのが残念でした。ワリスの役を演じたリヤケベデはエチオピア出身のモデルということですが、ワリス本人とよく似ていてとても美しい人でしたね。

アルツハイマーの新薬開発のため、海上の施設でサメの脳を巨大化させる研究をしていたところ、サメの脳は巨大化しただけではなく、知能も発達してしまい、やがては高い知能を使って人を襲うようになるというお話。

ただでさえ、恐ろしいサメの知能が高くなってしまうのだから、これはもう鬼に金棒状態ってちょっと意味が違うけど。彼らは計画を立てて、人間の施設から逃げ出そうとする。このサメたちには何の罪もないわけだけど、自分が食べられるとなればやっぱりやっつけないわけにはいかないわなぁ。

この施設の出資者であるラッセルフランクリンサミュエルL.ジャクソンが喰われるシーンはすごかったな。あれって確か当時TVCMでも流されていたシーンで、当時は「こんな面白いところ予告で見せてどうすんねん!」って思ってたんやけど、先日見ていたときにはちょっと忘れてしまっていて、本当にビックリしてしまった。あんなにカッコよく決めたあとだったのに、なんか哀れだったなぁ。

研究室にいた人たちはみんなで協力して逃げているけど、キッチンにいたシェフシャーマンLLクールJのことはみんな忘れてたの?シフト的にいるかどうか知らなかったのかなぁ?彼は笑わせるパートを演じていたけど、最後にビデオカメラに向かって遺言を残すところはちょっとほろっときました。彼はシェフだから後世に残せるものはこれしかないと言って、「おいしいオムレツの作り方」を説明しだすんです。それがなぜかとても素敵に映りました。

仲間が次々に喰われていくわけだけど、最後のスーザン博士サフロンバロウズってあんなふうに死ぬ必要があったのか疑問です。やっぱり彼女はこの事態の責任者だったから生かして帰すわけにはいかないっていう発想なのかな。ワタクシは彼女が責任者だからこそ残って欲しかったな。サメのDNAをいじるっていうのは確かに神をも恐れぬけしからん行為だったのかもしれないけど、彼女の研究そのものは有意義なもんだったんだろうからねぇ。彼女が途中サメを電気ショックでやっつけるシーンもなかなかの迫力で良かったです。

レニーハーリン監督の作品なので、何も考えずに楽しむのがいいでしょう。

オマケ

ところで、一年間に全世界でサメに殺される人の数よりも犬に殺される人の数のほうが多いということらしいのですが、本当ですかね?

ところで、一年間に全世界でサメに殺される人の数よりも犬に殺される人の数のほうが多いということらしいのですが、本当ですかね?

どのようにして日本が満州を建国していったか、どのように日中戦争、太平洋戦争へと進んで行ったか、終戦を迎え各国の思惑、戦争裁判とは何か、すべてを割と客観的に描いていると感じた。

そもそも、戦争犯罪というものはナチスを裁いたニュルンベルク裁判まで存在せず、それを東京裁判に適用させるのは司法というものの有り方からして間違っていると主張した裁判官もいたということに驚かされた。ワタクシは恥ずかしながら、そのことは知らなかった。と言って、彼らが戦争責任から逃れられるものではないとは思うが。

被告人の数は28人で、それはなぜかというと「被告席が28席だったから」なんて言われていたけど、そんなのマジで「何じゃそれ!?」って感じですね。そんないい加減な理由でいいわけ?「勝てば官軍」って言うけどさ、こんなとこでもそれでいいんですかね?

「落日燃ゆ」の広田弘毅がワタクシ個人的にはどんな感じの人か動いているところを見たかったんですが、小柄なおじさんといった雰囲気の人で少し意外だったけど、あの柔らかそうな物腰なら彼が家庭人だったことも納得できると思った。彼の奥さまが裁判で死刑になるであろう夫の最後の心残りにならないようにと自殺したことも映画の中で触れられていて、歴史の事実として変えられないものだけれど、とても悲しかった。

どうして天皇の戦争責任が問われなかったのかということも、アメリカの思惑や裁判官の考え方など対立するところもあって、とても勉強になるものだった。ぶっちゃけあのとき天皇制を廃止しておいてくれればなぁと思ったりもするのだけど、あのときの日本人として、もし天皇制を廃止していたならば、アメリカ政府の読み通り、日本はこんなにも従順にアメリカに従ってこなかったのかもしれない。それが日本にとって良かったのかどうかは分からない…

驚いたのは終戦時の映像でありながら、非常にキレイな映像だなぁと感じました。1983年の作品だからデジタルリマスターとかじゃないはずなんだけどな。冒頭にも書いたように長時間の作品ですが、決して退屈なものではないので、ぜひご覧になってほしいと思います。これを見たらニュルンベルクのほうも見たくなりました。