『モールス』を新宿のシネマスクエアとうきゅうで見てきました。

(1)この映画は、ヴァンパイア物があまり好きではないので圏外に置いておいたのですが、『キックアス』のクロエ・モレッツが主演し、評判もわるくはなさそうなのでドウしようかなと思っていたところ、夏休み中の水曜日にテアトル新宿で『一枚のハガキ』を見ようとしたものの一時間前で立ち見といわれてしまい、それではと「シネマスクエアとうきゅう」に回ってなんとか中に入ることが出来、この『モールス』を見た次第です(この映画館も、水曜日はレディースデイのため、女性客でほぼ満席でした!)。

映画のオリジナルとされるスウェーデン映画『ぼくのエリ』を見ていませんし、ヴァンパイア物は殆ど知りませんから大きな口は叩けませんがが、評判が良いのは分かる気がします。

劇場用パンフレットに掲載されている柳下毅一郎氏のエッセイを見ると、オリジナルの「エリ」の方は実は男性(「第2次性徴を迎える前の少年」)のヴァンパイアだったようで、それならこのリメイク版のように、明確に女の子にする方がよいのではと思いました。

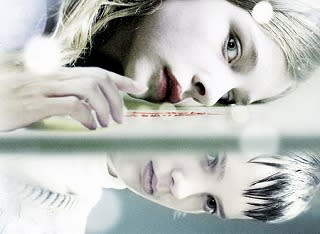

また、そのヴァンパイアを演じるクロエ・モレッツも、『キック・アス』とは随分と違い落ち着いた雰囲気を出して好演していて、作品毎にドンドン成長しているのだなと思わせました。

ただ、なんだかこの映画の主役はクロエ・モレッツ演じるアビーというよりも、むしろコディ・スミット=マクフィー演じるオーウェンの方ではないか、との印象を持ちました。

登場している時間もオーウェンの方が長そうな感じですし、何よりその性格がかなり複雑に描かれているのではと思いました。

例えば、「エリ」の外見は女性ながら実は男性だったというオリジナルの設定が、アビーからは失われて、むしろオーウェンの方に移されているような感じです。

むろん、彼が「女の子」として苛められるのは、単に弱虫だからでしょうが、何回もそう言われると、雰囲気的にも「女の子」的な感じが漂いだしてきます(ただ、実際には、隣家の夫婦の様子を望遠鏡で盗み見たりしているので、れっきとした男性の設定なのでしょう:注1)。

また、オーウェンは、彼のことをそっちのけで離婚の話し合いを良人と電話でしている母親の元に置かれているのです(オーウェンが学校から戻ってきても、母親が家にいないことがどうも多そうで、実に孤独です)。

それに、オーウェンは、アビーと付き合うことによって、目が開かれた感じになります。例えば、彼を絶えず苛める3人組に対して、アビーの忠告に従って長い棒で対抗しようとします。

さらには、アビーがヴァンパイアであることや、殺人を犯していることを知りながらも、警察に届けようとはしません(自分以外にアビーを保護できる人間はいないのだ、と次第に理解するようになるのでしょう)。

他方、アビーの方は、オーウェンと付き合っても、その性格や行動はそれほど影響を受けないように見えます。それは、オーウェンよりも遙かに長い年月を生きているのですから、当然でしょうが。

(なお、クロエ・モレッツがヴァンパイアの本性を現して、木に登ったり、通りかかった女性から血を吸ったりするときの様がコマ落としで描かれますが、スピード感というよりも滑稽感を伴ってしまいます。)

劇場用パンフレットのIntoruductionによれば、スティーヴン・キングは「この20年でNo.1のスリラー」と述べているそうですが、クマネズミがこうしたヴァンパイア物に「スリラー」的なものをマッタク感じないのは、あるいはキリスト教国(注2)で生まれなかったことによるのでしょうか?

特に、アビーがヴァンパイアだと分かったオーウェンは、父親に電話で、「絶対的な悪という物は、この世に存在するの?」などといった疑問を投げかけますが、こんな内容のことは日本の子供なら絶対に話さないでしょう。オーウェンがこうなってしまったのは、母親が敬虔なキリスト教徒で、いつも食事の前などに神に向かって祈りを捧げているせいなのかも知れませんが(注3)。

なお、原作小説のタイトルは『MORSE 』ながら(今回の邦題と同じ)、映画の原題は『Let Me In』となっているのですが(オリジナル映画の原タイトルは『Let the Right One In』)、これは映画の場合、アビーとオーウェンが、モールス信号を使って壁越しにコミュニケーションをとることに、ほとんど重要性を与えられていないのに対して、“Let me in”という言葉は大層重要な意味を持っていることから、原題の方がずっとふさわしいと思われます(注4)。

というのも、アビーは、オーウェンの家に遊びに来た時に、“Let me in”と言うのですが(注5)、オーウェンが何も言わないのでそのまま家の中に入ると、アビーは体中から血を噴き出してしまいます。そこで急いでオーウェンが、「入っていいよ」と言うと、その症状が治まるのです。

どうもアビーは、なにやら呪文が唱えられないで結界を跨いで中に入ると死んでしまうようなのです。

そうしたことから、ラストについては別様もありうるのでは、と思ってしまいました。

すなわち、仮にそうだとしたら、アビーは、あれだけたくさんの人間を殺しているのですから、そしてこれからも殺さなくては生きていけないのですから、ここはオーウェンに勇気をふるってもらって、アビーが結界を跨ぐ際に呪文を唱えないようにして殺してしまうというラストも考えられるのでは、と思ったところです。

とはいうものの、この映画は、これまでクマネズミが見た映画にかかわりのある俳優が随分と出演しています。

いうまでもなく『キック・アス』のクロエ・モレッツが主演で、『扉をたたく人』で主役を演じていたリチャード・ジェンキンスがアビーの父親(実際は保護者)役ですし、

また、『キラー・インサイド・ミー』に出演していたイライアス・コティーズが一連の殺人事件を追う警察官の役を演じています。

そして、それぞれが熱演していることもあり、好みではないヴァンパイア物ではありますが、おしまいまで飽きずに面白く見ることができました。それには、無論、『クローバーフィールド』のマット・リーヴスが監督したことも大きく与っていることと思われます。

(2)映画は、ヴァンパイア物ですから、当然に血の赤が強調されることになります。なにしろ、映画の初めの方では、リチャード・ジェンキンス演じる父親(実際は保護者)が、殺した男を木の枝に吊るして、首から血液を絞りとる光景が描き出されるのですから。

そうだとすると、夥しい血が流れる映画『冷たい熱帯魚』についての記事で触れたフランシス・コッポラ監督の『ドラキュラ』でもかまいませんが、ここでは、なんだかアマンダ・セイフライドの『赤ずきん』(原題も“Red Riding Hood”)と比べてみたくなります(と言って、こちらの作品自体は見逃してしまったので、予告編などからの推測にすぎませんが〔10月に出されるDVDで、より詳細を確認することにいたします〕。

というのも、

a.両者とも、前の映画で評判を呼んだ若い女優が主演を務めています。

『モールス』のクロエは、言うまでもなく『キック・アス』ですし、『赤ずきん』のアマンダは『マンマ・ミーア』(あるいは『ジュリエットからの手紙』でしょうか)。

b.『モールス』は、スウェーデン映画のリメイク作ですし、『赤ずきん』の方はグリム童話に基づく作品で、そのお話自体は何度も映画化されています。

それに、『モールス』に登場するヴァンパイアは人間の血を吸う話ですし、『赤ずきん』に登場する“人狼”も人を食べるわけで、両者ともかなりよく似た話だと思われます。

c.なによりも、上で述べたように、『モールス』はヴァンパイア物ですから、当然に血の赤で溢れているところ、『赤ずきん』も、主人公ヴァレリーは赤い頭巾をいつも被っているのです(そういえば、アビーもヴァンパイアの姿になっているときは、頭巾をかぶっています!)。

と、ここまで辿ってきたものの、実を言えば、こんなことを言ってみたくなったのも、蓮實重彦著『赤の誘惑』(新潮社、2007年)の「誘惑」に負けてしまったからなのですが。非才のクマネズミにはここから先にはとても進むことはできませんので、以降は同書に従って、目眩く「赤の氾濫」を味わいつつ(注6)、「フィクション論」へと進んでいただければ、と思います(注7)。

(3)渡まち子氏は、「ハリウッドらしい長所が光るのは、主役の二人に抜群に上手い子役をキャスティングできたことだ。クロエ・グレース・モレッツの射るような、それでいて哀し げな瞳。コディ・スミット=マクフィーのピュアな存在感。この組み合わせが、身の毛もよだつ恐怖を無垢な初恋の成就へと昇華する。孤独な少年は、少女がこ の世ならぬ存在と知ってなお、受け入れることによって、確かに成長する。オリジナルにあった“饒舌な余白”のトーンはないが、少年少女の目線がより強く なったことで切なさとけなげさが前面に出た」として65点をつけています。

(注1)望遠鏡で隣家を覗くというのは、ヒッチコックの『裏窓』などでお馴染みですが、クマネズミとしては『ディスタービア』(2007年)が印象的でした。『モールス』では単にオーウェンが隣家の様子を覗いているだけながら、『ディスタービア』では、隣家の男が連続殺人事件の容疑者ではないかとの疑惑を持つようになるのですから。

(注2)冒頭、病院の中にあるテレビ受像機にレーガン大統領の演説風景が映し出されますが(この映画の設定が1983年!)、その中ではフランスの政治学者トックビルの言葉―アメリカの強さは教会を見れば分かる、と言ったような内容―が引用されています。

不思議なことに、劇場用パンフレットに掲載されている映画評論家・樋口泰人氏のエッセイの冒頭でこのレーガン演説を取り上げているものの、そこではキリスト教には一切触れられていないのです。

(注3)父親が電話を通して話している内容からすると、この点が両親の離婚の原因の一つにもなっているようです。そして、これは、『陰謀の代償』の記事の中で触れた映画『ストーン』に登場するロバート・デ・ニーロの妻にも当てはまる姿でもあります。

(注4)オリジナル映画のタイトル『ぼくの「エリ」 200歳の少女』は、その意味からふさわしくありませんし、上記の柳下毅一郎氏によれば、内容的にもネタバレという点でも間違っていることにもなります。

(注5)ここの部分の字幕では、「中に入ってもいいよ、って言って」となっていたように思います(うろ覚えですが)。とすると、そんなものを映画にタイトルには出来ないでしょうから、『モールス』でも仕方がないのかもしれません!

(注6)蓮實重彦氏の著書では、シャルル・ペローの『赤頭巾』やアンデルセンの『赤い靴』のみならず、例えば、森鴎外の『かのように』が、「薄暗がりの中に「ぼうっと明るくなっては、また微かになって」ゆく小さな「赤」の誘惑によって始まっている」こととか(P.106)、正岡子規の『墨汁一滴』に、地球儀を巡って「日本の国も特別に赤くそめられてあり」と述べられていることなど(P.186)、さまざまの「赤」が溢れかえっています。

さらに、文学だけでなく、「18世紀の経験論から批判哲学を経由して20世紀の分析哲学にいたるまで、引用された語彙としての「赤」の系譜ともいうべきものが脈々と息づいているという事実」(P.274)とまで述べられているのです!

(注7)とはいえ、「「―ひとは誰でも自分の思想を完全に言葉に再現することはできない」というニーチェのアフォリズムをあまりにも軽視しすぎ」る姿勢は、「「私はフィクションの概念について論文を書いている」という命題をめぐって、それが「真剣」で「文字どおり」のものであるが故にフィクションではないと断言したサールと同じ素朴さを露呈させている」(P.283)などと蓮實氏に言われてしまうと、手も足も出なくなってしまいますが。

★★★☆☆

象のロケット;モールス

(1)この映画は、ヴァンパイア物があまり好きではないので圏外に置いておいたのですが、『キックアス』のクロエ・モレッツが主演し、評判もわるくはなさそうなのでドウしようかなと思っていたところ、夏休み中の水曜日にテアトル新宿で『一枚のハガキ』を見ようとしたものの一時間前で立ち見といわれてしまい、それではと「シネマスクエアとうきゅう」に回ってなんとか中に入ることが出来、この『モールス』を見た次第です(この映画館も、水曜日はレディースデイのため、女性客でほぼ満席でした!)。

映画のオリジナルとされるスウェーデン映画『ぼくのエリ』を見ていませんし、ヴァンパイア物は殆ど知りませんから大きな口は叩けませんがが、評判が良いのは分かる気がします。

劇場用パンフレットに掲載されている柳下毅一郎氏のエッセイを見ると、オリジナルの「エリ」の方は実は男性(「第2次性徴を迎える前の少年」)のヴァンパイアだったようで、それならこのリメイク版のように、明確に女の子にする方がよいのではと思いました。

また、そのヴァンパイアを演じるクロエ・モレッツも、『キック・アス』とは随分と違い落ち着いた雰囲気を出して好演していて、作品毎にドンドン成長しているのだなと思わせました。

ただ、なんだかこの映画の主役はクロエ・モレッツ演じるアビーというよりも、むしろコディ・スミット=マクフィー演じるオーウェンの方ではないか、との印象を持ちました。

登場している時間もオーウェンの方が長そうな感じですし、何よりその性格がかなり複雑に描かれているのではと思いました。

例えば、「エリ」の外見は女性ながら実は男性だったというオリジナルの設定が、アビーからは失われて、むしろオーウェンの方に移されているような感じです。

むろん、彼が「女の子」として苛められるのは、単に弱虫だからでしょうが、何回もそう言われると、雰囲気的にも「女の子」的な感じが漂いだしてきます(ただ、実際には、隣家の夫婦の様子を望遠鏡で盗み見たりしているので、れっきとした男性の設定なのでしょう:注1)。

また、オーウェンは、彼のことをそっちのけで離婚の話し合いを良人と電話でしている母親の元に置かれているのです(オーウェンが学校から戻ってきても、母親が家にいないことがどうも多そうで、実に孤独です)。

それに、オーウェンは、アビーと付き合うことによって、目が開かれた感じになります。例えば、彼を絶えず苛める3人組に対して、アビーの忠告に従って長い棒で対抗しようとします。

さらには、アビーがヴァンパイアであることや、殺人を犯していることを知りながらも、警察に届けようとはしません(自分以外にアビーを保護できる人間はいないのだ、と次第に理解するようになるのでしょう)。

他方、アビーの方は、オーウェンと付き合っても、その性格や行動はそれほど影響を受けないように見えます。それは、オーウェンよりも遙かに長い年月を生きているのですから、当然でしょうが。

(なお、クロエ・モレッツがヴァンパイアの本性を現して、木に登ったり、通りかかった女性から血を吸ったりするときの様がコマ落としで描かれますが、スピード感というよりも滑稽感を伴ってしまいます。)

劇場用パンフレットのIntoruductionによれば、スティーヴン・キングは「この20年でNo.1のスリラー」と述べているそうですが、クマネズミがこうしたヴァンパイア物に「スリラー」的なものをマッタク感じないのは、あるいはキリスト教国(注2)で生まれなかったことによるのでしょうか?

特に、アビーがヴァンパイアだと分かったオーウェンは、父親に電話で、「絶対的な悪という物は、この世に存在するの?」などといった疑問を投げかけますが、こんな内容のことは日本の子供なら絶対に話さないでしょう。オーウェンがこうなってしまったのは、母親が敬虔なキリスト教徒で、いつも食事の前などに神に向かって祈りを捧げているせいなのかも知れませんが(注3)。

なお、原作小説のタイトルは『MORSE 』ながら(今回の邦題と同じ)、映画の原題は『Let Me In』となっているのですが(オリジナル映画の原タイトルは『Let the Right One In』)、これは映画の場合、アビーとオーウェンが、モールス信号を使って壁越しにコミュニケーションをとることに、ほとんど重要性を与えられていないのに対して、“Let me in”という言葉は大層重要な意味を持っていることから、原題の方がずっとふさわしいと思われます(注4)。

というのも、アビーは、オーウェンの家に遊びに来た時に、“Let me in”と言うのですが(注5)、オーウェンが何も言わないのでそのまま家の中に入ると、アビーは体中から血を噴き出してしまいます。そこで急いでオーウェンが、「入っていいよ」と言うと、その症状が治まるのです。

どうもアビーは、なにやら呪文が唱えられないで結界を跨いで中に入ると死んでしまうようなのです。

そうしたことから、ラストについては別様もありうるのでは、と思ってしまいました。

すなわち、仮にそうだとしたら、アビーは、あれだけたくさんの人間を殺しているのですから、そしてこれからも殺さなくては生きていけないのですから、ここはオーウェンに勇気をふるってもらって、アビーが結界を跨ぐ際に呪文を唱えないようにして殺してしまうというラストも考えられるのでは、と思ったところです。

とはいうものの、この映画は、これまでクマネズミが見た映画にかかわりのある俳優が随分と出演しています。

いうまでもなく『キック・アス』のクロエ・モレッツが主演で、『扉をたたく人』で主役を演じていたリチャード・ジェンキンスがアビーの父親(実際は保護者)役ですし、

また、『キラー・インサイド・ミー』に出演していたイライアス・コティーズが一連の殺人事件を追う警察官の役を演じています。

そして、それぞれが熱演していることもあり、好みではないヴァンパイア物ではありますが、おしまいまで飽きずに面白く見ることができました。それには、無論、『クローバーフィールド』のマット・リーヴスが監督したことも大きく与っていることと思われます。

(2)映画は、ヴァンパイア物ですから、当然に血の赤が強調されることになります。なにしろ、映画の初めの方では、リチャード・ジェンキンス演じる父親(実際は保護者)が、殺した男を木の枝に吊るして、首から血液を絞りとる光景が描き出されるのですから。

そうだとすると、夥しい血が流れる映画『冷たい熱帯魚』についての記事で触れたフランシス・コッポラ監督の『ドラキュラ』でもかまいませんが、ここでは、なんだかアマンダ・セイフライドの『赤ずきん』(原題も“Red Riding Hood”)と比べてみたくなります(と言って、こちらの作品自体は見逃してしまったので、予告編などからの推測にすぎませんが〔10月に出されるDVDで、より詳細を確認することにいたします〕。

というのも、

a.両者とも、前の映画で評判を呼んだ若い女優が主演を務めています。

『モールス』のクロエは、言うまでもなく『キック・アス』ですし、『赤ずきん』のアマンダは『マンマ・ミーア』(あるいは『ジュリエットからの手紙』でしょうか)。

b.『モールス』は、スウェーデン映画のリメイク作ですし、『赤ずきん』の方はグリム童話に基づく作品で、そのお話自体は何度も映画化されています。

それに、『モールス』に登場するヴァンパイアは人間の血を吸う話ですし、『赤ずきん』に登場する“人狼”も人を食べるわけで、両者ともかなりよく似た話だと思われます。

c.なによりも、上で述べたように、『モールス』はヴァンパイア物ですから、当然に血の赤で溢れているところ、『赤ずきん』も、主人公ヴァレリーは赤い頭巾をいつも被っているのです(そういえば、アビーもヴァンパイアの姿になっているときは、頭巾をかぶっています!)。

と、ここまで辿ってきたものの、実を言えば、こんなことを言ってみたくなったのも、蓮實重彦著『赤の誘惑』(新潮社、2007年)の「誘惑」に負けてしまったからなのですが。非才のクマネズミにはここから先にはとても進むことはできませんので、以降は同書に従って、目眩く「赤の氾濫」を味わいつつ(注6)、「フィクション論」へと進んでいただければ、と思います(注7)。

(3)渡まち子氏は、「ハリウッドらしい長所が光るのは、主役の二人に抜群に上手い子役をキャスティングできたことだ。クロエ・グレース・モレッツの射るような、それでいて哀し げな瞳。コディ・スミット=マクフィーのピュアな存在感。この組み合わせが、身の毛もよだつ恐怖を無垢な初恋の成就へと昇華する。孤独な少年は、少女がこ の世ならぬ存在と知ってなお、受け入れることによって、確かに成長する。オリジナルにあった“饒舌な余白”のトーンはないが、少年少女の目線がより強く なったことで切なさとけなげさが前面に出た」として65点をつけています。

(注1)望遠鏡で隣家を覗くというのは、ヒッチコックの『裏窓』などでお馴染みですが、クマネズミとしては『ディスタービア』(2007年)が印象的でした。『モールス』では単にオーウェンが隣家の様子を覗いているだけながら、『ディスタービア』では、隣家の男が連続殺人事件の容疑者ではないかとの疑惑を持つようになるのですから。

(注2)冒頭、病院の中にあるテレビ受像機にレーガン大統領の演説風景が映し出されますが(この映画の設定が1983年!)、その中ではフランスの政治学者トックビルの言葉―アメリカの強さは教会を見れば分かる、と言ったような内容―が引用されています。

不思議なことに、劇場用パンフレットに掲載されている映画評論家・樋口泰人氏のエッセイの冒頭でこのレーガン演説を取り上げているものの、そこではキリスト教には一切触れられていないのです。

(注3)父親が電話を通して話している内容からすると、この点が両親の離婚の原因の一つにもなっているようです。そして、これは、『陰謀の代償』の記事の中で触れた映画『ストーン』に登場するロバート・デ・ニーロの妻にも当てはまる姿でもあります。

(注4)オリジナル映画のタイトル『ぼくの「エリ」 200歳の少女』は、その意味からふさわしくありませんし、上記の柳下毅一郎氏によれば、内容的にもネタバレという点でも間違っていることにもなります。

(注5)ここの部分の字幕では、「中に入ってもいいよ、って言って」となっていたように思います(うろ覚えですが)。とすると、そんなものを映画にタイトルには出来ないでしょうから、『モールス』でも仕方がないのかもしれません!

(注6)蓮實重彦氏の著書では、シャルル・ペローの『赤頭巾』やアンデルセンの『赤い靴』のみならず、例えば、森鴎外の『かのように』が、「薄暗がりの中に「ぼうっと明るくなっては、また微かになって」ゆく小さな「赤」の誘惑によって始まっている」こととか(P.106)、正岡子規の『墨汁一滴』に、地球儀を巡って「日本の国も特別に赤くそめられてあり」と述べられていることなど(P.186)、さまざまの「赤」が溢れかえっています。

さらに、文学だけでなく、「18世紀の経験論から批判哲学を経由して20世紀の分析哲学にいたるまで、引用された語彙としての「赤」の系譜ともいうべきものが脈々と息づいているという事実」(P.274)とまで述べられているのです!

(注7)とはいえ、「「―ひとは誰でも自分の思想を完全に言葉に再現することはできない」というニーチェのアフォリズムをあまりにも軽視しすぎ」る姿勢は、「「私はフィクションの概念について論文を書いている」という命題をめぐって、それが「真剣」で「文字どおり」のものであるが故にフィクションではないと断言したサールと同じ素朴さを露呈させている」(P.283)などと蓮實氏に言われてしまうと、手も足も出なくなってしまいますが。

★★★☆☆

象のロケット;モールス