5章 人間らしく生きられる社会へー地域の協働と民主主義の再生へ

「量」の経済が「質」の経済へ転換するということは、交換価値よりも人間の生命活動という根底から見た使用価値を重視することを意味する。人間を含めて地球上の生命体は緑色植物が太陽エネルギーを捉えて蓄積したエクセルギー(exergy)を分かち合って生命を維持している。

持続可能な都市の創造は、地域の生活機能の再生から。生活様式とは文化である、ヨーロッパでは「環境」と「文化」を合言葉にした、生活の場としての地域共同体の再創造運動が展開して行く。持続可能な都市の模範生としてフランスのストラスプールでは、自然環境の下で営まれてきた伝統的な生活様式としての文化を復興させていった。ポスト工業社会では生活機能が生産機能の磁場となることを教えてくれる。水の都ストラスプールでは、1989年市長に就任したカトリーヌは市街地への自動車の乗り入れを禁止し、LRTを市街地に導入することに踏み切った。市内はいる路面電車の駅にはパークアンドライドで自動車の駐車場が設けられている。市街地を自動車が走らないので、歩きたくなるような公園のような都市になる。商店街は自動車で走り抜けられるよりも、歩いて訪れてもらった方が活況を呈する。ストラスブールの人口は23万人程度だが大学の学生数は5万5千人である。

(豊田市もバスの一部乗り入れを禁止し、市駅前広場を作ろうとしている。これまで駅前開発は30年1000億円以上投資してきたが、賑わいはない。しかし、中心市街地の空き店舗は増えるばかりである。イベントの時にスタジアムまで、市外の観客が歩ける街にするのか、整備方針が不明である。今後の整備計画について、市長の経営戦略会議の議事録を公開請求しても、全て非公開である。)

公園のような都市づくりが、ドイツの工業地帯ルール地方にある。公園のようなランドスケープを作り出すとともに、住宅を整備し、生活環境を整えていく。生活の場として地域共同体を再生させると、そこに新しいタイプの知識集約産業が展開してくことになった。(各務ヶ原市では「公園都市」を掲げていたが、市長が代わったせいか現在はトーンダウンしたようだ。)

日本では2007年に荒川区長は豊かさを示すGDPに代わって、幸福度という新しい社会指標を追求する「幸福実現都市あらかわ」を掲げ、都市開発によって無機質な高層建築物が林立し地域共同体における人間の絆を失われていく。存在欲求の充足を意図した2009年に荒川区自治総合研究所を設置して、荒川区民の幸福度を開発する。「幸せリーグ」に加盟している自治体は2023年78である。

コメント

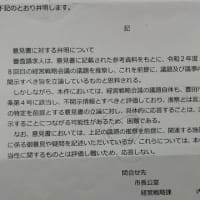

ポスト工業社会から知識集約社会へとあるが、豊田市は高収益をあげるグローバル企業トヨタのある都市では、まだ次世代が見通せない。未だに幹線道路の推進、都心整備でハード重視の企業都市まちづくりである。大企業のトリクルダウンが無くなり、車輸出の反動で農林業が衰退し、非正規拡大で若者が転出超過であることは、人口減少にも顕在化している。ものづくりは車だけでなく、米や野菜も含めるべきである。食料自給率の自治体目標を持つべきである。中小企業支援、非正規改善で定住が緊急課題である。総合計画の見直しの時期であり、人口減少を踏まえコンパクトシティからサスティナブルシティに変えても良いのではないか?スタジアムの駐車場に利用するような中央公園新設より、既存の毘森公園整備を急ぐべきである。何よりも中央公園の計画、都心整備の方針など、経営戦略会議の議事録を公開すべきである。豊田市の食料自給率の算定と公表、議事録の公開は住民参加、民主的地方自治の前提である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます