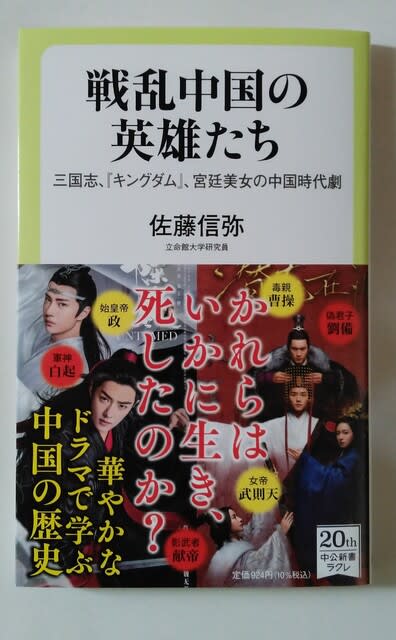

GW開け、5/10頃より中公新書ラクレで『戦乱中国の英雄たち――三国志、『キングダム』、宮廷美女の中国時代劇』という本を出します。今回は中国時代劇ドラマ本です。Amazonでも目次は上がっているのですが、字数の関係からか一部省略されているので、こちらに目次完全版を上げておきます。

はじめに

第1章 虚実の狭間の三国志

演義から正史へ/名分と野心の両立/政治的な英雄たち/「毒親」曹操/歴史は繰り返す/影武者献帝/陰謀を拒絶する/オリジナル武将との共演

第2章 『キングダム』の時代と実力主義

下剋上と実力主義の時代/始皇帝ドラマあれこれ/時代の子/どうして秦が統一に成功したのか?/架空の春秋・戦国時代/「小鮮肉」たちの実力主義/キングダムかエンパイアか/君子とブレーン――「偽君子」孟嘗君/実力主義の陥穽

第3章 項羽と劉邦のタイム・パラドックス

始皇帝に会いに行く/スマホの充電器を自作する/中国版『イニョン王妃の男』/歴史は変えられない/清朝の皇位継承争い――雍正帝と私/タイムスリップ物は放映できないのか?/歴史を動かす「天意」/世界は変えられる

第4章 異民族? 自民族?

「中華民族」の祖先たち/草原を駆ける王昭君/中国式ポリティカル・コレクトネス/敬遠される岳飛/中華版『モンテ・クリスト伯』のスリーパー・セル/中国時代劇版『24』/国際都市長安の闇/遼と宋の間で苦悩する「大侠」/中国式ウェストファリア体制の可能性/「異民族」とともに生きる

第5章 ジェンダーの壁に挑む女帝武則天

後宮=中国版大奥の世界/皇帝の寵愛は我が目的にあらず/皇后を縛るもの/完璧すぎる皇后/女の学問/浮かばれない武則天/女暗殺者の城/男女が逆転した世界/主君か愛かという人生の選択/宦官も民衆のひとり/新天地に飛び立つ宦官

第6章 剣客たちの政治学

江湖、武林=剣客たちの世界/『笑傲江湖』の中の文革/武もなければ侠もない/狙われた少林寺/成就されない友情/十六年後の再会/雲深不知処に響く笑傲江湖/新たなる戦いへ

終章 中国時代劇のこれまでとこれから

中国時代劇のジャンル/時代劇になりやすい時代/中国時代劇のあゆみ/なぜ時代劇なのか?

あとがき

はじめに

第1章 虚実の狭間の三国志

演義から正史へ/名分と野心の両立/政治的な英雄たち/「毒親」曹操/歴史は繰り返す/影武者献帝/陰謀を拒絶する/オリジナル武将との共演

第2章 『キングダム』の時代と実力主義

下剋上と実力主義の時代/始皇帝ドラマあれこれ/時代の子/どうして秦が統一に成功したのか?/架空の春秋・戦国時代/「小鮮肉」たちの実力主義/キングダムかエンパイアか/君子とブレーン――「偽君子」孟嘗君/実力主義の陥穽

第3章 項羽と劉邦のタイム・パラドックス

始皇帝に会いに行く/スマホの充電器を自作する/中国版『イニョン王妃の男』/歴史は変えられない/清朝の皇位継承争い――雍正帝と私/タイムスリップ物は放映できないのか?/歴史を動かす「天意」/世界は変えられる

第4章 異民族? 自民族?

「中華民族」の祖先たち/草原を駆ける王昭君/中国式ポリティカル・コレクトネス/敬遠される岳飛/中華版『モンテ・クリスト伯』のスリーパー・セル/中国時代劇版『24』/国際都市長安の闇/遼と宋の間で苦悩する「大侠」/中国式ウェストファリア体制の可能性/「異民族」とともに生きる

第5章 ジェンダーの壁に挑む女帝武則天

後宮=中国版大奥の世界/皇帝の寵愛は我が目的にあらず/皇后を縛るもの/完璧すぎる皇后/女の学問/浮かばれない武則天/女暗殺者の城/男女が逆転した世界/主君か愛かという人生の選択/宦官も民衆のひとり/新天地に飛び立つ宦官

第6章 剣客たちの政治学

江湖、武林=剣客たちの世界/『笑傲江湖』の中の文革/武もなければ侠もない/狙われた少林寺/成就されない友情/十六年後の再会/雲深不知処に響く笑傲江湖/新たなる戦いへ

終章 中国時代劇のこれまでとこれから

中国時代劇のジャンル/時代劇になりやすい時代/中国時代劇のあゆみ/なぜ時代劇なのか?

あとがき