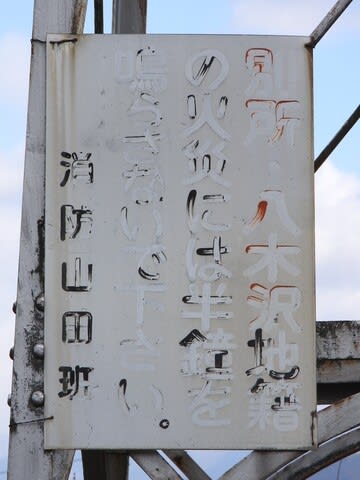

(再)北杜市高根町五町田 4柱44型トラス脚 2023.02.05

■ 三角柱を横に倒して置く。前から見ると四角形に、横から見ると三角形に見える。では前(または後ろ)から見ると四角形、横から見ると三角形、上(または下)から見ると円形に見える。この立体はどんな形でしょう。このようなことを問う問題が随分昔(*1)にベストセラーになった『頭の体操』というクイズ本に載っていたことを覚えている。この立体の形はコーヒードリッパーに似ている。是非確認を。

ものはどこから見るか、見る方向によって形も印象も違う。火の見櫓も同様で、アプローチする方向が違うと印象が全く違って、以前見た火の見櫓だと気がつかないことがある。5日、最後に見たこの火の見櫓がそうだった。既に数回見ているのに、全く気が付かなかった。

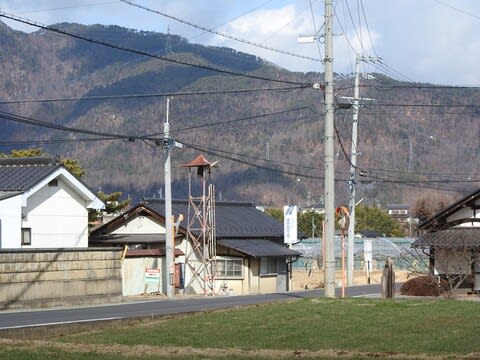

今までは中央道の長坂ICから県道32号を東に進んでこの火の見櫓の手前まで来ていた(上の写真に写っている道路(県道32号)を左から)。今回は初めて、西に向かってここに来た(県道を右から)。自宅に帰ってから写真データを確認してようやく既に見ている火の見櫓だと気がついた。

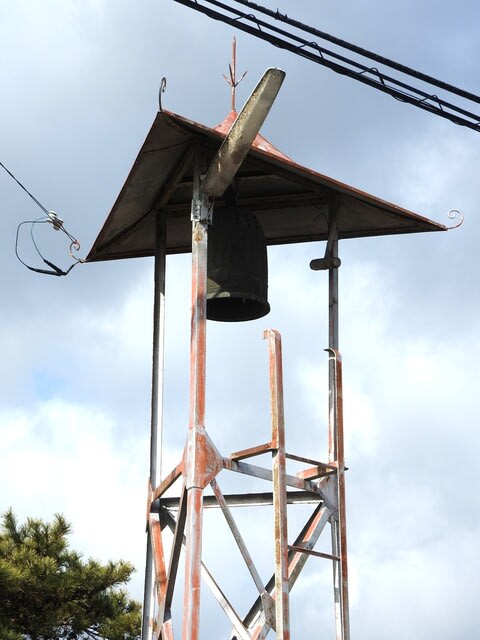

前面道路沿いに消防倉庫、その横やや後方に火の見櫓を配置している。なだらかに末広がるフォルムが美しい。

本稿で今回見た火の見櫓18基の掲載終了。

・車を空き地などの安全な場所に停めることを心掛けた。そのこともあるかと思うがかなり歩き、この日の歩数はおよそ6,000歩だった。

・ひのみくらぶ会員のひのみちゃんと一緒に火の見櫓めぐりをした。楽しく有意義な一日であった。感謝。

追記2023.02.09

山梨県北杜市内で見た火の見櫓17基の型の内訳

4柱44型 ・・・・・ 7

4柱4○型 ・・・・・4

4柱8○型 ・・・・・1

3柱1構面梯子型 ・・・1

4柱1構面梯子型 ・・・1

火の見梯子控え柱付き 3

計 17

北杜市内で見た火の見櫓の型は4柱44型が最も多かった。長野県の南信地域でも同様の傾向がみられる。

*1 第1集の刊行は1966年。

①

① ②

② ③

③

360

360