■ 原宿駅 061126撮影

日本の駅舎はどれも似ていて個性的ではない、と先日書いたが、もちろん中にはこのような個性的で美しい駅舎もある。

原宿駅の建設年は資料によって少し違いがあるが、既に80数年経っている。都内で木造の駅舎というのは今では珍しいのでは。

下はホームから撮ったフィーレンディール構造の橋。構造部材にレールが使われている。中央2箇所の交差ブレース、どちらを勝たせているかに注目。両側のブレース(斜材)の向きからも鋼材の使い方の基本が分かる。橋の全体を写すべきだったと反省。

余分な要素のない「構造の美学」。

■ 読み終えた本を書棚に順番に並べていく。それを写真に撮ってダイアリーに貼っておく。1979年の読了本が5枚の写真に納められている。実に簡単な方法。

この年は『鷲の驕り』服部真澄からスタート。藤沢周平をまとめて読んだ。最後は『河童が覗いた「仕事場」』妹尾河童。

ダイアリーからブログに移してからも同じ方法。

ブックレビュー0811、読了本9冊。

『どこから行っても遠い町』川上弘美/新潮社 読了。

連作短篇集。ある小説の脇役が別の小説の主役になってまた登場するという仕掛け。

最後に収められている「ゆるく巻くかたつむりの殻」が一番印象に残った。

**死んでいても、まだ死なない。大好きな人の記憶の中にあれば、いつまでも死なない。** これは、『真鶴』のテーマにも通ずる。

**あたしが死んでから、もう二十年以上がたちます。あたし、春田真紀という女が、今でもこうして生きているのは、平蔵さんと源二さんの記憶の中に、まだあたしがいるからです。**

既に亡くなっている人も、生きている人も、記憶の中では共に等しい存在感っていう感覚、よく分かる。

さて、この作品について、川上さんは何を語るんだろう・・・。12月6日の週刊ブックレビューが楽しみだ。

■「民家 昔の記録」というシリーズなのだが、この写真の記録がない。

撮影年が1985年の9月ということは当時のダイアリーで確認できた。27日から3日間東北を旅行している。

撮影場所はたぶん山形県内。具体的に山形県のどこなのか特定できない。鶴岡あたりではないかと思うがはっきりしない。これでは「民家 昔の記録」にならない。

茅を葺き替えて数年位しか経っていないと思われる中門造りの民家。中門造りは東北に広く分布しているから、山形県内という記憶とは一応整合する。

棟のグシの数がこの写真では確認できない。左側の鉄板葺きの部分はなんだか違和感がある。後から増築されたと思われる。壁が軒際まで板張りになっているのは雪に対する配慮であろう。

この旅行で谷口吉生設計の土門拳記念館を見学したことは記憶にあるし、チケットも残っていた(写真)。

1985年のダイアリーに貼ってあるチケット、この習慣はいまも続いている。

■ 「教育環境は学校に限定されるものではなく、街にまで及ぶものだと思います。」 数稿前の記事にいただいたコメントにこう返信して、この本のことを思い出した。

ファストフードに掛けたタイトルは少し軽薄な感じがしないでもないが、地方都市の変容がもたらす病理を鋭く指摘している。一読に値する本だと思う。

カバーの折り返しにこの本で著者が指摘するポイントが載っているので引用する。**地方はいまや固有の地域性が消滅し、(中略)全国一律の「ファスト風土」的大衆消費社会となった。このファスト風土化が、昔からのコミュニティや街並みを崩壊させ、人々の生活、家族のあり方、人間関係のあり方もことごとく変質させ、ひいては人々の心をも変容させたのではないか。(後略)**

最終章に「生きた街こそが学校だ」という小見出しの論考がある。書き出しに都市計画家 蓑原 敬氏の指摘が引用されている。以下、引用の引用。

**私たちは、歩きながら、単に視覚だけでなく、音や匂い、肌触りなどを全身で知覚しながら発育してきたし、そのような生活環境全体を背景として、多様な人間関係を経験しながら成熟した大人になっていくのだ。街は、知覚や感性を獲得していく文化の伝承装置だった**

「街は文化の伝承装置」 重層的な時を負う建築群から成る歴史的な街並み、その教育的な効果を実証的に示すのはおそらく無理だと思う。けれども私たちはそのことを経験的に知っているのではないか。

街は長い時をかけて織り上げるタペストリーだと思う。織り込まれた歴史的な建築を取り壊すことによってタペストリーが次第に解けていく。そして街の教育力も低下していく・・・。どうもこの国は織り上げたタペストリーを簡単に解いてしまうことにあまり抵抗感がないようだ。

私が函館の歴史的な街並みを観察して歩き、美しい夜景を眺めたのはもうかなり昔のことだ。

どうやら函館というかけがえのない美しいタペストリーも危機にさらされているらしい。それもタペストリーを織り上げてきた人たちの手によって・・・。

■ デザインについて昨晩考えた。

デザインとは「もののありようを決めること」。ここに「美」を加えて「もののありようを美しく決めること」としてもいいかもしれない。デザインには「美」が不可欠の要素だと思われるので。ここで「美」とは何かという新たな問いが生まれるが・・・。

なんだか曖昧模糊とした表現だが、デザインの汎用性のある定義となるとこんなことになりそうだ。この定義にデザインの対象を具体的に当て嵌めればいい。車、食器、料理、本、名刺、都市、建築、インテリア、テレビ番組、ゲームソフト、人生、・・・、ものは何でもデザインの対象になる。

建築のデザインとは建築のありようを決めることだ。その際、判断する材料にはいろいろあるだろう。

内藤さんは判断材料に「場所」と「時間」が欠落していると近代建築を批判し、地理的・歴史的な文脈を断ち切って、時間の経過を考慮していない近代建築を宇宙船のようだと指摘する。

「場所」と「時間」を判断材料に取り込んで、「技術」という手段によって「美しく」具現化された建築。内藤さんが『構造デザイン講義』で挙げたキーワードを使えば、望ましい建築をこのように捉えることができるだろう・・・。

この辺まで考えて、昨晩は夢の中に入り込んでしまった。今夜続きをまた考えよう。

『構造デザイン講義』内藤廣/王国社 読了。

内藤さんはデザインとは何かと自問し、「技術」「場所」「時間」を翻訳することだと自答している。この場合の対象は建築、土木だが、もっと対象を広げて、デザインとは何かと自分に問うてみる。ブックデザイン、工業デザイン、食のデザイン、服飾デザイン、・・・。いかなる対象にも当て嵌まるデザインの定義・・・。

今夜は布団の中でデザインとは何か考えてみよう。このところ寝不足気味だから、あっという間に夢の中かもしれないが。

ということで今夜は早めに切り上げる。

■「源氏物語」の予習テキスト『源氏物語の女君たち』瀬戸内寂聴/NHK出版を購入。

今月からエッセイストの大塚ひかりさんの現代語訳「源氏物語」ちくま文庫が刊行されるという。週末に書店に行ってみよう。既に第一巻が並んでいるかもしれない。

大塚さんは小学生のときから古典に親しんでいるそうだ。日曜日の朝、ラジオ番組で源氏物語について語っていた。男と女の営みについては暗喩的な表現が多いとのことだった。「寂聴源氏」はその辺をどのように訳しているのだろう。

そろそろ予習を終わりにしないと・・・。

■『公立学校の底力』志水宏吉/ちくま新書読了。

長野まで高速バスで出かけたがその往復の車内と信濃美術館のカフェでこの本の大半を読んだ。はしがきによると著者は公立の頑張っている学校を応援するというスタンスで書いたという。

本書は序章と終章を含め14章で構成されているが、第1章から第12章まで大阪を中心に「力のある」12校の公立の小、中、高校を紹介している。

著者は高い総合力を発揮している学校を「力のある学校」というキーワードで捉えている。子どもたちを元気づけ、やる気にさせるような人間関係のきずなと多彩な教育活動を組織できるのがその内実だと説明していて、その実現に必要な八つの要素を示している。その一つとして「気持ちのそろった教職員集団」を挙げているが、八つの要素、それぞれを詳しく論じている。

偶々、今朝の新聞のコラムでこの本が取り上げられていた。教育のありようを考える手がかりになる、と紹介されている。確かにとかく点数至上主義に陥りがちな教育現場を再考するのに有用な1冊だと思う。

■ 旅行に出かけるときには前もってガイドブックなどであれこれ調べる。何も調べずにふらっと出かける旅も魅力的かも知れないが、目的地の地図を頭に入れて、そこに見学したい建築などをプロットしておく。

「源氏物語」の旅に出かける前に同じことをしておこうと書店でガイドブックを探した。今年は源氏物語が世に出てからちょうど千年とかで、書店には源氏物語関連本が並んでいる。何冊かパラパラと見て、『別冊歴史読本 源氏物語への招待』新人物往来社を購入した。

光源氏が昼も夜も会いたいと思いつめた夕顔、若き源氏が身をやつした想い出の人妻 空蝉、朱雀帝妃でありながら光源氏との恋に身を投じた朧月夜、帝を裏切り光源氏との禁断の愛に苦悩する藤壺中宮・・・。

源氏物語というとなんとなく文学少女(比較的地味な服装、髪が長い、当然だけど文学に恋しちゃってる、ちょっと寂しげな表情をときどき見せる(このちょっと寂しげな表情というのがポイント)、・・・そんな女の子)の読み物っていうイメージがあるけれど、登場人物のこんな紹介を読んでいると、古典文学などとは無縁でも中年オジサンのスケベ心に迫ってきて、お~っ、読んでみようという気分になってくるではないか。

寂聴源氏全10巻。まあ、気長に読み進もう。「どこの誰かは 知らないけれど 誰もがみんな 知っている 夕顔」を読むだけでもいいから・・・。

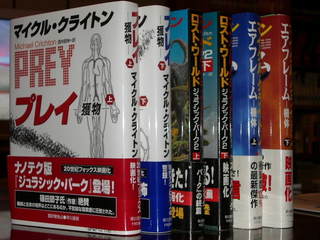

■ 「ジュラシック・パーク」の原作者 マイクル・クライトンさん死去という記事が昨日(7日)の朝刊に載った。

最先端技術に潜む危険性を指摘した作品のサスペンスフルな展開に魅せられてよく読んでいた。文庫になるまで待ちきれなくて単行本で読んだ作品もある。

『プレイ PREY』は「ナノテクノロジー」に潜む危険性を描いている。ナノテク版ジュラシック・パークと帯にある通り、あの名作と同様、ハラハラ・ドキドキな作品だった。20世紀フォックスで映画化されるそうだが、進捗しているのだろうか。映画化を意識していることは作品を読んでいて分かった。CGを駆使すればスウォーム(が何かは敢えて書かない)の映像化など容易だろう。映画が公開されたら是非観たい。

クライトンさん、面白い作品を何作もありがとうございました。合掌。

昭和30年代の終わりには映画とテレビの人気が逆転したのですが、当時の映画界とテレビ界の事情を「月光仮面」「隠密剣士」という人気テレビ番組を通じて論考した「大衆文化」論です。でも、もちろん色々「へー、知らなかった」という話題も載っています。

以下にその例を挙げておきます。

□ 昭和30年代から40年代にかけて「アメリカ製テレビ映画」、例えば「ララミー牧場」「パパは何でも知っている」「逃亡者」「ローハイド」等が流行ったが、その理由は。

□大学卒業後、月光仮面のPRの仕事に就き、その後作詞家に転じた阿久悠。

□ウルトラマンはキリコの絵画にみられる卵型の顔とギリシャ彫刻のアルカイック・スマイルの統合されたものだそうだが(実相寺昭雄氏の的確な指摘!)、その他のヒーローも欧米のアートや映画などの影響下にあるのに、月光仮面の月光が月光菩薩に由来し、ターバンに月というアジア風味なデザインなのは何故か。

□「月光仮面」と「おふくろさん」に通底するものとは。

□大瀬康一の康は川内康範の康。

前述のように本書は単なるオタクな話題をまとめたものではありません。「あの時代」を知る人たちには一読の価値あり、と思います。

■ 日本語と英語の構造の違い(主語が省略される日本語と省略されない英語)の理由を脳科学の知見によって解き明かそうという試み。ポイントの部分を少し長くなるが引用しておく。

**日本人は、発話開始時には、母音を左脳の聴覚野で内的に聴くので、その隣りの言語野が瞬時に動き出すことで認知から言語へと連続的に移行する。かつ、右脳の自他の分離を担う部分である下頭頂葉と上側頭溝(視覚野の隣)を刺激しないので人称代名詞を発することがあまりない。これに対し、イギリス人は、発話開始時には、母音を右脳の聴覚野で内的に聴くので、右脳から左脳の言語野に神経信号が伝達するのに時間がかかり、時間的空白が生じる。それゆえ、認知から言語へと連続的に移行できなくて、かつ、右脳の自他の分離を担う部分である下頭頂葉と上側頭溝(聴覚野の隣)を刺激するので人称代名詞を発声してしまう。** ということだそうだ。

まあ、よく分からないがそういうことなのだそうだ。

言語は脳の活動に他ならず、脳の構造と密接な関係にある、ということはなんとなく直感的に分かる。そして日本人と欧米人とでは脳の構造が違うということも知識として知っている。ならば確かに言語が脳の構造によって異なるということもロジカルな帰結として分かる・・・?

■ 昭和33年。日本映画が史上最高の観客動員数を記録した年だが、その後は下降の一途を辿っていく。そしてこの年テレビヒーロー月光仮面が生まれた。

『「月光仮面」を創った男たち』樋口尚文/平凡社新書は当時の子供たちのヒーロー月光仮面を生んだテレビ界の内情の興味深いルポと論考。

月光仮面を演じた大瀬康一はその後「隠密剣士」の主役も演じている。月光仮面を観ていたという記憶はないが、隠密剣士は、とにかく面白くて毎週欠かさず観ていたという記憶がある。

著者が大瀬康一に行ったロングインタビューで、大瀬は月光仮面と隠密剣士制作の様々なエピソードを語っている。月光仮面はとんでもなく安い制作費ではあったが、若い制作スタッフが情熱だけで朝から晩まで、時には徹夜で番組を創りつづけていたということをこの本で知った。

ちなみに、月光仮面の原作者の川内康範さんは森進一の「おふくろさん」の作詞者でもある。

一昨日、昨日とブログを早々に切り上げたのはこの本を読むためだった。

■ 瀬戸内寂聴訳の『源氏物語』講談社文庫 全10巻。

**誰もが憧れる源氏物語の世界を、気品あふれる現代語に訳した「瀬戸内源氏」。文学史に残る不朽の名訳で読む華麗なる王朝絵巻。**ってカバーにありますが、まあ、これは出版社の宣伝用ですからね。

月1巻位のペースで読めるといいのですが。今夜はこの辺で切り上げます。