512 金沢市内の浅野川大橋のたもとに立つ火の見櫓 (登録有形文化財)

写真提供T君 (感度良好な火の見櫓センサーの持ち主)

■ 1924年(大正13年)に建てられた火の見櫓で、当時の総高は23mほどだったという。なぜこのようなユニークな姿をしているのか?1971年(昭和46年)に老朽化のため櫓の上部を切断、撤去したことによる。現在の高さ約11.6m(ネット検索で得た情報による)。

踊り場に柱を建て、腕木を出して半鐘を吊り下げている。

512 金沢市内の浅野川大橋のたもとに立つ火の見櫓 (登録有形文化財)

写真提供T君 (感度良好な火の見櫓センサーの持ち主)

■ 1924年(大正13年)に建てられた火の見櫓で、当時の総高は23mほどだったという。なぜこのようなユニークな姿をしているのか?1971年(昭和46年)に老朽化のため櫓の上部を切断、撤去したことによる。現在の高さ約11.6m(ネット検索で得た情報による)。

踊り場に柱を建て、腕木を出して半鐘を吊り下げている。

■ 久しぶりに松本市渚のスターバックスで早朝読書をした。カフェは朝7時20分に開店する。開店直後、いつもの通り「ホットのショートをマグカップで」と注文した。

若い女性店員から「お二階、一番乗りです」と言われた。「そうですか」と答えたが、そっけなかったかもしれないなと席についてから反省した。そこで少し会話をしなくては・・・。

小松左京の『日本アパッチ族』*1 を鞄から取り出し、コーヒーを飲みながら読み始めた。前にも書いたが、この小説のことは高校生の時に生物のA先生から紹介されて知った。

小松左京といえば、やはり映画化された『日本沈没』が一番有名な作品だろう。その続編の『日本沈没第二部』/小学館のあとがきに**日本人とは何か、日本とはどんな国なのかを、じっくりと考えてみよう、という思いで、『日本沈没』を書きはじめたのである。**と書いている。戦争で国を失ったかもしれない日本人が、高度成長で浮かれている。このままでいいのかという思いから、もう一度そのような危機に直面させてみようという思いで書いたという。

日本列島を沈めてしまうなどという発想が凄いし、それを壮大な物語に仕立て上げてしまう力量もまた凄い。

『日本アパッチ族』は鉄を食べて生きている食鉄人種・アパッチたちの物語。荒唐無稽な物語ではあるが、戦後日本が選択したかもしれな別の社会の可能性を示して見せている。再軍備、理不尽な法律・・・。

『日本沈没』同様、この小説も小松左京の思考実験と言えなくもない。残り100頁、この週末に読了できそうだ。

*1 昭和46年発行の角川文庫、細かな活字で390頁、定価260円。

■ 今月は本を読む時間が極端に少なく、小松左京の初期の作品『日本アパッチ族』をまだ読み終えていない。

別に義務感で読んでいるわけではないが、仕事偏重生活が続いているということがその理由だとすれば問題だ。それに近い生活であることは間違いない。それから心や体の調子がすぐれない時も本を読むことが億劫になる。今春入院した時、本を終日読める!と思いきや、全く駄目だった。まあ、とにかくもっと読書に時間を割くように努めよう・・・。

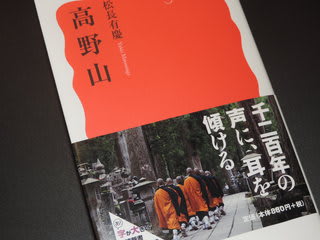

『高野山』松長有慶/岩波新書。新聞広告でこの本を知り、早速買い求めた。来月18日に高野山に出かける。それまでに読み終えたい。そのためには『日本アパッチ族』を一日でも早く読み終えなければならない。もう、この読書は自分に課した義務だ。

今朝(30日)は久しぶりにスタバで早朝読書をしよう・・・。

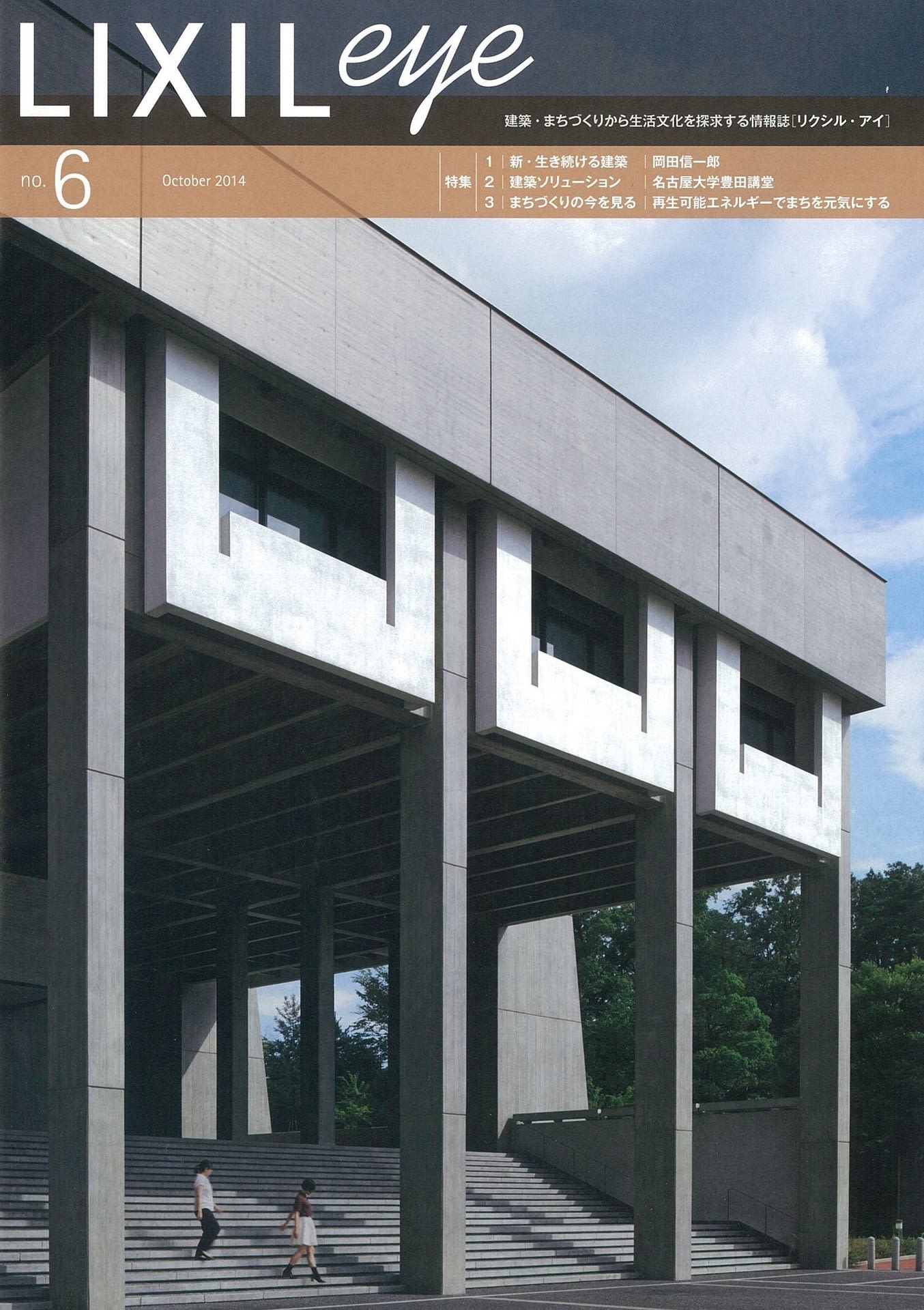

■ 「LIXIL eye」は株式会社LIXILが発行する無料の情報誌だが、内容が充実していて、有料の○○誌などは足下にも及ばない。

最新号(NO.6)の特集記事に名古屋大学豊田講堂が取り上げられている。建築家・古谷誠章氏と豊田講堂を設計した槇文彦氏、槇総合計画事務所副所長・福永知義氏との鼎談が14ページに亘って掲載されている。こんな記事は先の○○誌には望むべくもない。

1960年5月に竣工した豊田講堂は槇文彦氏のデビュー作で日本建築学会賞を受賞している。知らなかったが、この建築は2006年12月から2007年12月までの工期で増改築工事が行われている。

コンクリート打ち放しの細い柱を並べ、中央にマッス(用途は講堂)を配したファサードデザインを知ったのはいつ頃だっただろう。地震国日本でどうしてこんなにスレンダーなコンクリート柱(上の写真参照)が成立するのか、恥ずかしながらその訳がずっと分からないままだった。

「LIXIL eye」に収録されている鼎談に次のような槇氏の発言がある。**「豊田講堂は、打放しのコンクリートで、どちらかというとコルビュジエ的なところもあるんです。もちろんまだ出来ていませんので、模型写真ぐらいしかなかったんですが、彼(引用者注:コルビュジエ)がそれをずっと見ていて、わりと気に入ってくれたんです。ところが、建物の両端のコの字型の柱が耐震壁につながっているのを見て「これは何だ」と言われた。「日本は地震があるので耐震壁だ」、「自分は、あまりそれは気に入らない」と。地震のある国で仕事をしていないですから、耐震壁を見たことがないんですね。**

この件(くだり)を読んで改めて掲載されている外観写真を見て両サイドに耐震壁があることに気がついた。そうか、これか・・・、長年の疑問が解けた。

この壁が有効で改修にあたって行った耐震性のチェックで耐震補強がほとんど必要のない構造だと分かったことも鼎談で明かされている。

記事に載っている講堂の断面詳細図は見た記憶がないから、おそらく初めてだろう。ちなみに出典は「新建築」1960年8月号。図面から講堂の大空間を構成するシェル構造の屋根を4方から出したキャンティレバー(片持ち梁)の先で支えるという大胆なシステムが見て取れる。

施工した竹中工務店の現場所長はシェルの施工の前日に現場事務所に神棚をつくったらしい。キャンティレバーの先でシェルを支えるという大胆な構造が怖かった、本当に成立しているのか心配だったということだろう。確かに図面を見ていても構造的に成立しているということが直感的に分からない。

鼎談の中で槇氏は**僕は建築の評価を決めるのは“時”だと思っている。**と言っている。**建った時の竣工写真じゃなくて情景ですね。そこで人々がどんなふうに建物を使っているかとか、交わっているかというシーンで初めてそれが分かる。**とも。この発言が印象に残った。

*****

知的なモダニズム建築を創り続けてきた槇氏の設計による新しい長野市民会館、(仮称)長野市民文化芸術会館が来春竣工する。今から空間体験が楽しみだ。

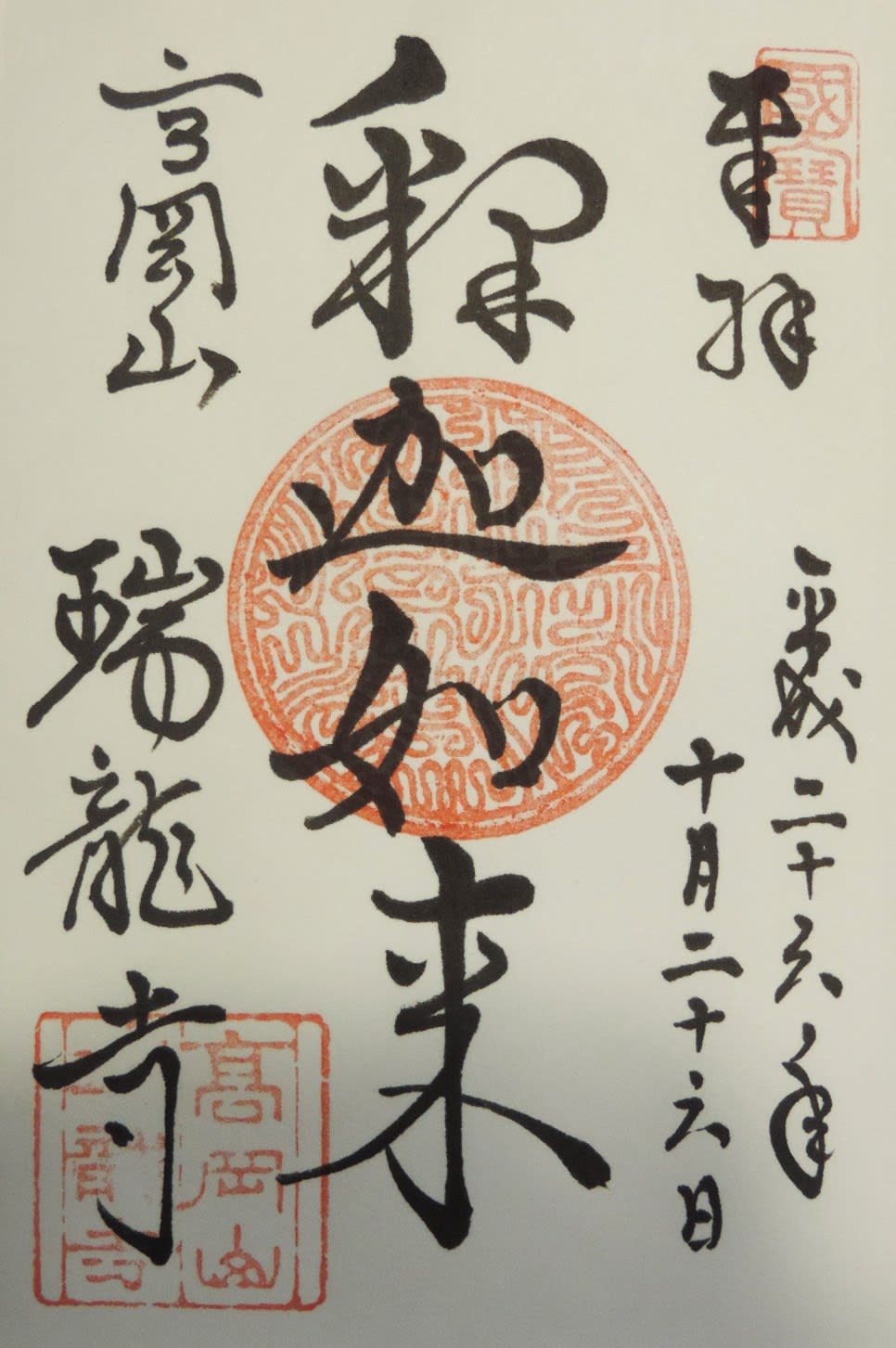

■ 今朝(26日)9時ころ氷見の宿を出発して向かった先は高岡市の瑞龍寺。曹洞宗高岡山瑞龍寺は加賀二代藩主前田利長の菩提寺として三代藩主利常によって建立された寺。この寺を訪ねるのは2009年4月以来2回目(過去ログ)。

シンメトリックな伽藍配置。総門と山門の間は白砂の庭、仏殿を囲む芝庭。この白から緑へのシーンの転換という空間演出は見事。

総門の前に立つ説明板の空撮写真を撮った。

こけら葺き(サワラの薄板を重ね葺きした屋根)の山門(国宝)。

軒の出が上下の屋根でほぼ等しいのは冬季に上の屋根からの落雪で下の屋根(裳階 もこし)を傷めないようにするため、記憶が定かではないが総高18m、サワラ板の間につく虫を烏が狙って、板を傷つけてしまうとガイドさんの説明にあった。

下層、裳階の屋根は平行垂木だが、上層の屋根は扇垂木。見上げるとその迫力に圧倒される。

山門から仏殿を見る。かつてこの庭には松が植えられていたそうだが、それらを撤去してヨーロッパ的な手法に通じる幾何学的でシンプルな庭に変えられた。

総欅造りの仏殿(国宝)。屋根は瓦葺きに似せた鉛板葺き。屋根重量は50トン近くもあり、新幹線1両相当の重量だとか。本尊の釈迦如来と脇に文殊、普賢の両菩薩を祀っている。

繰り返しの美学な構成の回廊と鐘楼。城郭としての機能を持っていたそうで、攻撃対象となる鐘楼だと気付かれないように建具で囲ってある、とはガイドさんの説明。

法堂(国宝)のこの座敷で映画「蜩ノ記」のロケが行われたそうだ。

御朱印 過去ログ

■ 最も有名な県歌といえば長野県の「信濃の国」。ウィキペディアにもそのような記述がある。その1番の歌詞に「海こそなけれ物さわに 万ず足らわぬ事ぞなき」とある。これは海なし県長野の県民というか、作詞した浅井洌の強がりではないのか。

毎日海を見て育つのと、山を見て育つのとでは世界観がまるで違ってしまうだろう・・・。そう、周りを山に囲まれていたのでは大志など抱けるはずがないのだ(などと決めつけてしまってはいけないが・・・)。幕末に活躍した若き志士たちは皆、海を見て育ったではないか・・・。

昨日、今日と富山県は氷見まで出かけてきた。うまい魚を食べ、うまい酒を飲もうという一泊旅行だった。

幹事のTさん推薦の宿は魚料理がうまいことと温泉で人気だそうだが、提供されたきときとの魚(富山では新鮮な魚をきときとの魚ということを富山出身の室井滋のエッセイで知っていた)を始め、数々の料理はその評判を裏付けるに十分だった。だが、その前に私はこの風景に魅せられ、それでもう満足だった。

宿から望む富山湾の夕景(撮影25日17時28分)

宿について、さっそく露天風呂に入って、しばらくして5階の客室から1階の宴会場に行く時に見たこの景色に感動した。

*****

東向きの客室から望む朝焼けの富山湾、シルエットの立山連峰(撮影26日5時41分)。

朝、目が覚めて客室の窓外に見たこの景色。海なし県育ち故、この朝焼けには感動した。

富山湾に浮かぶ立山連峰から昇る朝日(撮影26日 6時24分)

食レポは苦手。宴会場にカメラを持ち込まなかったので写真も無し(閲覧者諸氏の想像に委ねます)。「北陸美食旅」なのに・・・。

宿はこちら ↑ 磯破風(いそっぷ) 富山県氷見市泊

510 秋のフォトアルバム 火の見櫓のある風景 塩尻市塩尻町にて 撮影日141019

■ 遠景に2層の山の連なり、やや紫を帯びた色。中景には樹の帯を背景に瓦葺き屋根の民家が並び、その中に火の見櫓がすくっと立っている。そして黄色く色付く稲刈りのまだ済まない圃場。近景は稲刈りが終わった圃場と緑の畦道。

いままで描いたことがない構図。だから描いてみようと考えるか、だから描くのをやめようと考えるか、この違いは大きい。ここでは前者を採って描いた。このような構図は着色次第だと気がついた・・・。

(再)塩尻市洗馬太田

■ この火の見櫓を取り上げるのは2回目。火の見櫓巡りを始めてまもなくして載せたが、その時は遠景写真だけだった。

3角櫓に6角屋根、円形見張り台とオーソドックスな組合せの火の見櫓。

屋根下に半鐘は既になく、替わりにモーターサイレンが設置されている。これはよくあるケース。屋根に蕨手が辛うじてひとつ残っている。梯子が見張り台の床面で終わっているから昇降に苦労すると思う。なぜ踊り場のように床上まで伸ばさなかったのだろう。見張り台の下がすっきりしているが、ブレースが入っていない。

櫓上部のブレースに平鋼(フラットバー)を使っている。東信方面でよくあるタイプ。運搬・建て方時に修正を要するほど歪まない、という判断からか。円形の踊り場、横架材(水平材)に半鐘が吊り下げてある。以前は見張り台に吊り下げてあったのかもしれない。

下方のブレースには丸鋼を使っている。リング式ターンバックルは本来の使い方をしているかどうか、観察してこなかった・・・。梯子に雑草が伸びているのは昇り降りしていない証拠。この火の見櫓も撤去されてしまうのだろうか・・・。

■ 前々稿で塩尻市宗賀の火の見櫓を取り上げました。消防詰所とともに最近撤去されてしまった火の見櫓です。すぐ近くに見張り台から上の部分を移設・保存することになっているようで、コンクリート基礎をつくるところでした。屋根を地上レベルで観察できるようになりました。

この屋根各部のバランスの良さ、プロポーションの美しさ、これはもう芸術です。方形屋根の下り棟(稜線)のカーブの美しいこと。職人の優れた美的センスに脱帽です。

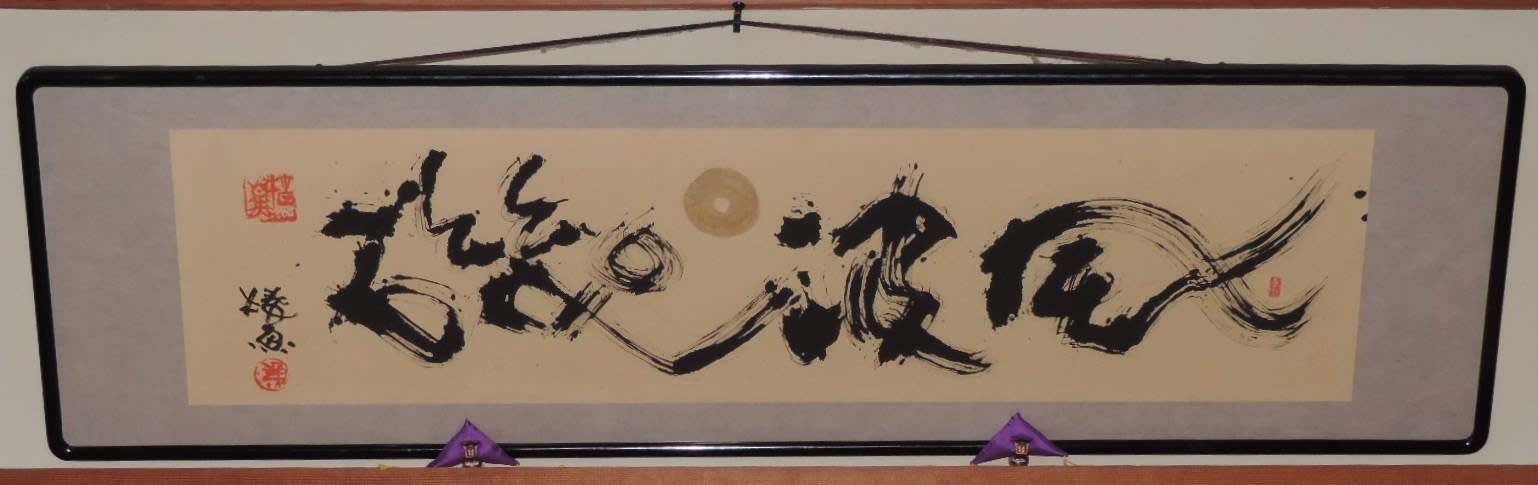

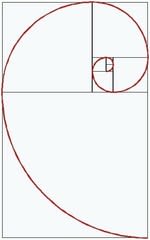

この蕨手を見ていて対数螺旋ではないか、と思いました。

既に何回も書きました。火の見櫓のある美しい風景を見るのもいいですが、各部のディテールを観察するのも楽しいです。

*****

火の見櫓観察のポイント(改訂141013)を載せておきます。

1 火の見櫓の立地、環境

10 周辺の環境、地形

11 立地(例:公民館の敷地、神社の境内、道路の辻、道路またぎのものもある)

12 観察時の季節や天候、時間帯(例:桜の開花時期、紅葉の季節、降雪時、降雨時など、

朝焼け時、夕焼け時など)

13 消防詰所(屯所)や消防倉庫の有無、火の見櫓との位置関係やデザイン

14 その他

2 火の見櫓の全体の様子

20 形式:柱型(1本柱)、梯子型(2本柱)、控え柱の有無、

櫓型(3本柱、4本柱 その他の型)

21 櫓の高さ、脚の長さ、脚間長さ

22 プロポーション:上方への絞り方(櫓が描く曲線の様子) 総高/脚間長さ、逓減率

23 屋根と見張り台の形、大きさ及びバランス

24 色 (防錆塗装のシルバー、赤や青、緑、その他の色)

25 損傷の有無 発錆状況など

26 その他

3 火の見櫓を構成する各部の様子

300 屋根の有無 屋根の形(平面形と立体形)

301 屋根の飾り(避雷針と飾り、蕨手、その他)

302 半鐘の有無 半鐘の設置位置、形(梵鐘形(表面の様子)、双盤・ドラ形、板木)

303 半鐘用の小屋根の有無 形

304 見張り台の有無 見張り台の形、床の構成、手すりのデザイン

305 踊り場の有無 踊り場の形、床の構成、手すりのデザイン

306 櫓の平面形(3角形、4角形、その他)と立体形

307 櫓の構成部材(鋼材:等辺山形鋼、鋼管、平鋼、丸鋼、その他 木材、石、コンクリート、

その他 他用途のものの転用)、

308 櫓の構成部材の寸法、接合方法(鋼材:ボルト、リベット、溶接)、

ブレース(筋かい)の材料(丸鋼、山形鋼、平鋼、その他)と構成

309 梯子の設置の仕方(櫓の内部、外部、櫓の横架材利用)

310 梯子の構成部材 手すりの有無など

311 脚部のデザイン 単脚、複合脚(トラスの組み方やアーチの有無 カーブの様子)

312 基礎:独立基礎、一体型(塊状)基礎、その他

313 消防信号表示板の有無、材質(鋼板、木板、デザイン

314 銘版の有無と記載内容(製造所名、製造年、寄贈者名など)

315 付加されているもの(スピーカー、モーターサイレン、アンテナ、照明、赤色灯、ウインチ、

ソーラーパネル、ホース掛けなど)の有無

316 その他

4 その他

41 観察者の主観的な印象、観察者個人の関心について

42 地元住民の関わり方

43 その他

■ 「火の見櫓っておもしろい」で取り上げた火の見櫓は既に500基を超えている。長野県内には2,000基くらい火の見櫓があるだろうと推測しているから、まだまだ先は長い。

残念なことに火の見櫓は次第に解体・撤去されている。観察する前に撤去されてしまうものもあるだろう・・・。前稿では解体された塩尻市宗賀の火の見櫓を取り上げた。中央西線が火の見櫓のすぐ近くを通っていて、以前電車とのツーショットを撮った火の見櫓だ。今日(12日)、スケッチをしようと出かけて、無くなってしまっていたので驚いた。これが火の見櫓の現実だ。

*****

509 撮影日141011

11日に上田市の別所温泉まで出かけたが、途中、手塚地区でこの火の見櫓を見つけた。「東信スタイル」ではない。立ち姿はあまり美しくない。間延びした横架材、それ故ブレースが縦長に過ぎる。ゆがんだ見張り台。安易な方法で取り付けられたスピーカー。いやいや、こうして立っているだけで良しとしなくては・・・。

在りし日の火の見櫓

塩尻市宗賀の火の見櫓と消防団詰所が解体・撤去されていた。

道路を挟んで反対側の土地に見張り台から上だけが遺されていた。型枠が施工され、基礎コンクリートを打設する段取りになっていた。

火の見櫓に替わって消火ホース乾燥柱が立っていた。柱のてっぺんはモーターサイレンだろう。

塩尻市はもはや不要となった火の見櫓を撤去する方針なのだろう。旧塩尻駅前の大正末期に建てられた火の見櫓も撤去された。

火の見櫓が1基、また1基と消えていく・・・。

508

■ 細身の櫓、上方と下方で変わるブレースの仕様、そしてカンガルーポケット(櫓の一面外側にバルコニーのように付けられた踊り場に名付けた)、東信方面の火の見櫓はこのような特徴を備えている。これを東信スタイルと呼ぼうかな。櫓は直線的に逓減していて末広がりではないが、これはこれでデザイン的にまとまっている。

反りの強い方形屋根、4隅にはくるくると巻いた蕨手。同様のくるくるりんちょな飾りがてっぺんの避雷針にも付いている。上段のカンガルーポケットの2段下に目立たないが踊り場があって、櫓内の梯子を切り替えている。全身発錆しているのが気になる。

半鐘の大きさと比べると見張り台の4本の柱で囲まれているスペース内は狭いことが分かる。消防団員は柱の外側に立って半鐘を叩いている(いた)だろう。

カンガルーポケットの手すりに消火ホースを掛ける太いフックが付いている。電線が張りめぐらされているのは仕方がないか・・・。

■ 訳あって火の見櫓のある風景のスケッチをしている(理由を明かすのもスケッチをアップするのも来年になりそう)。三才山でロケハンをしたが、どうも絵にならない・・・。それで三才山トンネルを抜けて上田市の別所温泉まで行くことにした。

(再)

別所温泉駅の隣、八木沢駅近くの火の見櫓を再訪した。まあなんとか絵になるだろうと判断した。で、別所線の八木沢駅舎のコンクリート基礎に腰掛けて描いた。油性ペンで下描きをするのに1時間半、水彩絵の具で色付けするのに1時間かかった。

変形切り妻の車庫から描き始める。油性ペンだから描き直しができない。橋の後方に屋根が幾つも重なっている。この辺りを描くのが難しい。道路が見えていれば遠近感を表現しやすいが・・・。太いペンで壁の目地や屋根の瓦、青い屋根の瓦棒をどう描けばよいか、まだ描法が定まらない・・・。

橋の後方の白い壁はコンクリートブロック積みだが、太い線の目地はやはり不自然な印象になった。電柱や電線は描かないことにする。

背景の木々や山の緑の重なりをどう彩色するか。色が秋らしくないが、まだ紅葉していないから仕方無い・・・。民家の壁や道路、橋の欄干の色をどうするか。

あと数枚描いて描法をつかみたい。