長野県内の3基(左から茅野市金沢 南牧村海尻 飯山市飯山)

山梨県内の3基(左から富士吉田市新倉 甲州市大和町 富士吉田市上吉田)

左から栃木県栃木市 茨城県筑西市 福島県古殿町

■ 現在分かっている道路をまたぐ火の見櫓は以上の9基。ただし富士吉田市上吉田の火の見櫓(中段右)は敷地内通路をまたいでいる。なぜわざわざ道路をまたがせて建てたのか分からない。建設用地が確保できなかったとは思えない・・・。

過去ログの写真とは違う方向から撮った写真(ただし甲州市大和町は同じ方向)

長野県内の3基(左から茅野市金沢 南牧村海尻 飯山市飯山)

山梨県内の3基(左から富士吉田市新倉 甲州市大和町 富士吉田市上吉田)

左から栃木県栃木市 茨城県筑西市 福島県古殿町

■ 現在分かっている道路をまたぐ火の見櫓は以上の9基。ただし富士吉田市上吉田の火の見櫓(中段右)は敷地内通路をまたいでいる。なぜわざわざ道路をまたがせて建てたのか分からない。建設用地が確保できなかったとは思えない・・・。

過去ログの写真とは違う方向から撮った写真(ただし甲州市大和町は同じ方向)

◎ 先日(20日)所用で大町市役所へ出かけた。上下水道課に大町市のカラーマンホール蓋が展示されていた。以前訪ねた時に見たカラーマンホール蓋(写真左)の手前に色違いの蓋が展示されていた(写真右)。左右の蓋で配色が違っている。右の蓋は下半分の色が青で、大町にある木崎湖などの湖を連想させる。私の好みは右だ。

ライチョウの表現も違う。オスのライチョウには目の上に赤い肉冠と呼ばれる部位があるが、右は赤い肉冠が正しく描かれている。左のライチョウは目が赤い。

背景は北アルプス。左側の山はピークが3つあるから爺ヶ岳、かな。右側の山は位置関係からすると鹿島槍ヶ岳だが、描かれている形では双耳峰の鹿島槍ヶ岳だとは判断できない。五竜岳かな。

大町市内でカラー蓋を見たことがない。どこにあるのだろう・・・。

1 西郷札

2 青のある断層

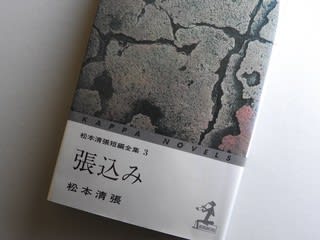

3 張込み 180328

4 殺意

5 声 180318

6 青春の彷徨

7 鬼畜

8 遠くからの声

9 誤差 180317

10 空白の意匠

11 共犯者 180320

全11巻、月1巻ペースで年度内読了。

予定より早いペースで読み進めている。

■ 『張込み』松本清張短編全集3/光文社を読み始めた。

表題作「張込み」は映画化され、また何回もテレビドラマ化もされている。映画ではヒロインの横川さだ子を高峰秀子が演じ、ドラマでは山岡久乃、中村玉緒、八千草薫、吉永小百合、大竹しのぶ、鶴田真由ら、有名女優が演じている(ウィキペディアによる)。いつ頃のことか分からないが、この映画をテレビで観たことを覚えている。だがドラマを観たという記憶はない。

なぜ「張込み」が繰り返しドラマ化されたのか・・・。それはこの作品が悲恋物語として読めるからではないかと思う。あとがきによると松本清張もはじめは推理小説とは考えていなかったという。

東京目黒で起きた強盗殺人事件は、はじめ単独犯行だと思われた。だが逮捕された男の供述により共犯者がいることが分かる。共犯の男、石井久一の昔の恋人が結婚して九州にいることが明らかになり、肺を病む石井は昔の恋人に会いに行くのではないか、という意見が捜査会議で出る。

で、刑事の柚木(ゆき)が九州に出向き、さだ子の家の向かいに偶々あった旅館の2階の部屋で張込みを始める。さだ子は28歳、亭主は20も年上。さだ子は恋愛の経験の想像も感じさせない平凡な主婦の印象。亭主が決まった時刻に家を出ると掃除、編物、洗濯、買物・・・、単調な日々の繰り返し。

**石井は死ぬ決心でいる。彼は他に女もいない。逃げまわっている彼がこの女に会いにくるかもしれないという見方を捨てることはできない**(19頁)と柚木は思う。

張込みを始めて五日目、いつもとは違う服装のさだ子が出かけていく。見込み通り、石井はさだ子に会いにきていた。**柚木が五日間張りこんで見ていたさだ子ではなかった。あの疲労したような姿とは他人であった。別の生命を吹き込まれたように、躍りだすように生き生きとしていた。**(31頁)ふたりの様子を見た柚木はこう感じる。

鄙びた温泉の宿で石井は逮捕される。柚木がさだ子に告げる。**「石井君は、いま警察まできてもらうことになりました。奥さんはすぐバスでお宅にお帰りなさい。今からだとご主人の帰宅に間に合いますよ」**

今再びドラマ化されるとしたら、さだ子を演じる女優は誰が好いだろう・・・。

■ 『鳥!驚異の知能 道具をつくり、心を読み、確率を理解する』ジェニファー・アッカーマン/講談社ブルーバックスを読み終えた。サブタイトルの「道具をつくり、こころを読み、確率を理解する」などということを本当に鳥ができるのか・・・。

世界中の多くの研究者(日本の研究者も含まれている)が行ってきた鳥の能力に関する実験的研究をいくつも紹介して、鳥がいかに優れた能力の持ち主であるかを説いている。これだけの研究成果を集め、鳥の能力を縦横に論じるのは大変な労力を要しただろう。

「第6章 鳥は芸術家」の「印象派とキュビズムの絵を見分ける鳥」には次のような渡辺茂慶大教授の研究が紹介されている。**ピカソの10作品とモネの10作品を使って、正しい絵をつついたら褒美を与えてハトを訓練した。その後、訓練で見せたことのないピカソとモネの新しい絵と、同じ画風の持つが異なる画家の絵とで鳥の弁別能力を調べた。ハトはピカソやモネの新しい絵を選んだばかりでなく、ほかの印象派の画家(たとえばルノワール)の絵をほかのキュビズムの画家(たとえばブラック)の絵と見分けた。**(283頁)

このような実験的研究事例がいくつも紹介されているが、どれも実に興味深い。この本のカバー裏面には**はたして、人間は鳥より賢いと言えるだろうか?**という問いかけがある。

約400頁の分厚い新書(定価1300円+税)だが、休日2日間で読み終えた。

■ 松本清張短編全集全11巻の『声』と『共犯者』を読んだ。

収録されている作品のうち、何作か記憶にる。

「顔」。劇団員の井野に映画出演のオファーが。プロデューサーに気に入られて次の作品にも指名され・・・。

**これからはぼくは重要な役として一本の映画のなかでも多くの場面に顔を頻繁に出し、有名になればなったで、ますます多くの映画に出演することになるだろう。あの男にぼくの顔が見られる可能性は、うんと強くなって、十分の一くらいな確率になろう。**(96頁)

顔は売りたい、でも売れては困る・・・、このジレンマ。井野は邪魔になった女を殺害するため、旅行に誘う。旅行中、島根県内を走る列車の中で、同じ車両に偶然女を知る男が乗っていて、**「ミヤ子さんか。えらい思いがけないところで会ったな。こりゃ驚いた。」。**(101頁)

あの男が自分の顔を覚えているのではないか。

『共犯者』に収録されている作品はどれもなかなか面白い。「小さな旅館」は娘の婿養子を父親が殺害する話。

娘婿の順治が浮気相手の女と毎週金曜日の夕方、練馬の連れ込み宿で密会していることをつかんだ父親はその宿を買い取る。宿の客室(和室)の床下を掘っておき、青酸カリ入りのジュースで殺害したふたりをその穴に埋める。完全犯罪かと思われたが、この父親がその後余計なことをしたために・・・。

案外早く全巻読み終えてしまうかもしれない。

『鳥! 驚異の知能 道具をつくり、心を読み、確率を理解する』ジェニファー・アッカーマン/講談社ブルーバックス(1,300円+税)

**鳥類が現在の地球上で大成功をおさめているのはなぜか?近年の科学研究は、彼らの高度な心的能力とそれを生む脳構造をつぎつぎに明らかにしてきた。鳥は道具を操り、他者の心を読み、確率を理解し、数百の歌を学び、数千キロを地図なしで旅する。世界中にいる翼の生えた天才たちの能力を紹介し、「知能とはなにか」に迫る!はたして、人間は鳥より賢いと言えるだろうか?** 先日行きつけの書店でこの本を目にし、以上のカバー裏面の本書紹介文と目次を読んで迷うことなく買い求めた。

『流れと形 万物のデザインを決める新たな物理法則』エイドリアン・べジャン&J・ペター・ゼイン/紀伊國屋書店(2,300円+税)

信濃毎日新聞3月11日付朝刊の書評欄にこの本が紹介されていた。

**著者らは、万物は「流れを良くするように進化しなくてはならない」ため、必然的にその形が決まっていると主張する。「コンストラクタル法則」と呼ぶこの原理にのっとり、川や血管のでき方、陸海空を生きる動物の動きの仕組み、さらに人間社会で階層が生じる必要性をも説く。科学界で完全には認められた説ではないものの、物事が形づくられる上での共通パターンに触れられて新鮮だった。(後略)**

万物のデザインを決める共通原理を説いた本、こんな興味深い内容が書かれていると知ったら、読んでみたくなる。高い本だが、買い求めた。紀伊國屋書店発行の本は久しぶり。学生のころは時々読んでいたが。

この2冊に加えて松本清張の短編全集も読み続ける。この春は読書三昧。

■ 昨日(14日)、いつものスタバで朝カフェ読書。カウンターの前で特に注文の声を発しなかったが、前回と同じ、ショートカットがよく似合う店員さんからホットのショートがマグカップで供された。

*****

■ 中学生の時に読んだ松本清張の『砂の器』は光文社のカッパ・ノベルスだった(新潮文庫になったのはずっと後のこと)。遠い昔のことでどんなカバーデザインだったか記憶にないが、この松本清張短編全集の装丁になんとなく懐かしさを感じて全11巻買い求めた。2002、3年頃のことだ。全集には昭和26年のデビュー作・「西郷札」から昭和37年までの短編作品が収録されている。

全集に収録されている全作品を読んだわけではなく、何作かつまみ読みしただけで今に至っている。最近また清張作品を読みたいと思うようになってきたので、この全集に収録されている全作品をランダムに読もうと思う。

第9巻「誤差」に収録されている『紙の牙』(昭和33年)。R市役所の厚生課長がバーの女と温泉町の繁華街を宿の浴衣姿で歩いているところを地元紙の記者に目撃されて・・・。厚生課長は死に追いこまれる。それで終わりと思いきや、ラスト数枚でひとひねりあり。

■ 『近代日本一五〇年 科学技術総力戦体制の破綻』山本義隆/岩波新書を読み終えた。

この本の章立ては次の通り。

序文

第1章 欧米との出会い

第2章 資本主義への歩み

第3章 帝国主義と科学

第4章 総力戦体制にむけて

第5章 戦時下の科学技術

第6章 そして戦後社会

第7章 原子力開発をめぐって

おわりに

日本の科学技術の欧米からの導入から破綻に至るプロセスの論考。

少し長くなるが「おわりに」から引用したい。

**かつて東アジアの諸国を侵略し、二度の原爆被害を受け、そして福島の事故を起こした国の責任として、軍需産業からの撤退と原子力使用からの脱却を宣言し、将来的な核武装の可能性をはっきりと否定し、経済成長・国際競争にかかわる低成長下での民衆の国際連帯を追求し、そのことで世界に貢献する道を選ぶべきなのだ。**(292頁)

このように著者は主張している。だが現実はこのような方向には全く進んでいない。この現実を憂うべきだ。

964 新潟県十日町市中条上町 1脚のう~ん、この屋根と見張り台をどう捉えるか・・・。O君提供 撮影日180308

■ この写真を私に示して、「これも火の見櫓ですか?」とO君。普段見慣れている火の見櫓とは姿・形が違うから、当然の質問。「そう、これも広い意味での火の見櫓。これを火の見柱と呼んでいる」と私。

コンクリート柱にU字形の見張り台を設置し、切妻の小屋根付きの半鐘を下げている。見張り台の上まで梯子を掛けているが、さて、梯子から見張り台へはどのように移動するのだろう・・・。ここでの消防団員の動き方が分からない。

消火器具置場 窓には雪囲いの板を設置し、屋外消火栓も囲っている。ともに雪国ならではの対策。

963 新潟県十日町市本町 3脚切妻4という変則的な型 撮影日180308 O君提供

■ 所変われば品変わる、火の見も変わる。このような姿・形の火の見櫓を長野県内で見たことはない。細身の櫓に大きな屋根を見張り台を載せているが揺れないだろうか、と気になる。細身で櫓に外付け梯子。櫓内部に設けようにもこれだけ細いと無理、消防団員が登り降りできない。

櫓を屋根まで伸ばしているようだ。屋根と見張り台が一体の箱を櫓に取り付けている、と解せばいいのだろうか。見張り台に切妻屋根を架けているが、これも珍しい。

まだ積雪が残っているが、脚部が確認できる。

火の見櫓の前にある消防器具置場(倉庫)

十日町市消防団 本町7丁目という表記がある。この情報はありがたい。

962 松本市梓川倭 岩間公民館 4脚〇〇型 撮影日180310

■ まだまだ身近なところにも観察していない火の見櫓が立っている。梓川倭の集落内に立っているこの火の見櫓の屋根が梓川に架かる中央橋を渡ったところで見えた。狭い生活道路を進んでこの場所(岩間公民館)に着いた。太目の火の見櫓で、単材の脚が長めだ。踊り場まで外付け梯子が掛けてある。

屋根の平面は円形(立体的には緩勾配の円錐形)、見張り台も円形。てっぺんの飾り付きの避雷針が傾いている。屋根の中心から下げた半鐘、4方に向けたスピーカー。床と同レベルに持ち出しているバーは消火ホースを掛けるためのものだろう。バーや滑車がこの位置では、どうやってホースを掛けるのか分からない。

踊り場の正面だけ山形鋼(アングル材)で逆V型のブレースにしてある。梯子はもう少し上まで伸ばさないと登り降りしにくいことは建物の屋根のメンテナンス用に設置してある梯子で経験済み。

脚部の様子。梯子の下端が地上からかなり高い。

建て方はコンクリート基礎にあらかじめ設置した短材に柱材を固定する方法が採られたか。

『近代日本一五〇年』山本義隆/岩波新書

■ 帯の文字は上半分しか写っていないが、「黒船から福島まで」。弥生3月はこの本からスタート。

ダイコンの切り方には輪切り・いちょう切り・短冊切り・細切りなど何種類もある。ダイコンには料理にふさわしい切り方があるように、日本の近代史にも見せたい断面というか相(そう)に相応しい切り方がある。本書の内容は「科学技術総力戦体制の破綻」というサブタイトルが示している。

**「殖産興業・富国強兵」に始まり「総力戦体制による高度国防国家の建設」をへて「経済成長・国際競争」と語られてきた物語、すなわち大国主義ナショナリズムと結合した科学技術の進歩にもとづく生産力の増強と経済成長の追求という、これまでの近代日本一五〇年の歩みから最終的に決別すべき時がきたのである。つまるところ経済成長を持続しなければならないという命題そのものが問われているのである。**(290頁)

読む前からあとがきを引用するのも気が引けるが、本書はこのような認識から論じられている。「経済成長を持続しなければならないという命題」そのものに対する疑問に基づいて書かれたこの論考を今読む意義は大きいだろう・・・。

■ 本を読まない生活なんて考えられない。2月に読んだ本は5冊。

『古代史講義 邪馬台国から平安時代まで』佐藤 信/ちくま新書

『やりなおし高校日本史』野澤道/ちくま新書

いつもなんでも読んでやれ、と思ってはいるが、書店で本を探すときにはどうしても興味のあるテーマを扱ったものにしか手にしない。

日本史に疎いことを自覚しているから、もう何年も前から、読んでいる。通史として古代から現代までまんべんなく読むことはしない。関心のある古代史や近現代史についてはこれからも読みたい。

『松本清張の「遺言」 「昭和史発掘」「神々の乱心」を読み解く』原 武史-文春文庫

松本清張の長編「神々の乱心」は未読。戦前の宮中で実際にあった動きを踏まえて描いた作品、とのこと。戦前にこのような(ってどのような? このことについては書かないでおきたい)動きが実際にあったことを知り、驚いた。

**『昭和史発掘』で十分解明できなかった天皇制の問題を、誰もが思いつく天皇の側からではなく、皇后(皇太后)や女官の側から迫ろうとしたところに、『神々の乱心』の斬新さがありました。**(11頁)

『空海に学ぶ仏教入門』吉村 均/ちくま新書

天才・空海には関心があるが、仏教そのもに関心があるわけではない。空海の十住心(じゅうじゅうしん)は仏教の様々な教えを十の心のあり方に対応するものとして、その総体を体系的に示したもの。この十住心を読み解き、解説することを通じて仏教の全体像を示すという試み、と括ってはみたが、私には難しく、理解の及ぶ内容ではなかった。

『脳の誕生 発生・発達・進化の謎を解く』大隈典子/ちくま新書

著者が「はじめに」でこの本の内容を簡潔に紹介している。その部分を引用しする。

**第Ⅰ部は、たった1個の細胞である受精卵からどのように神経組織が作られ、脳の枠組みが出来上がるか、神経機能の担い手であるニューロンがどのようにして作られるかについて扱います(「発生」ステージ)。第Ⅱ部は、さらにニューロンがどのように突起を伸ばし、つなぎ合わされて神経回路が作られて大人の脳になっていくか、その際、ニューロン以外の脳の細胞がどのように関わるかについて紹介します(「発達」ステージ)。さらに第Ⅲ部では、長い進化の過程においてどのように神経組織が変わってきたか、ヒトの脳へ至る道筋について語ります(「進化」ステージ)。

ヒトの脳の精緻なメカニズムはとにかく凄い!