①

①

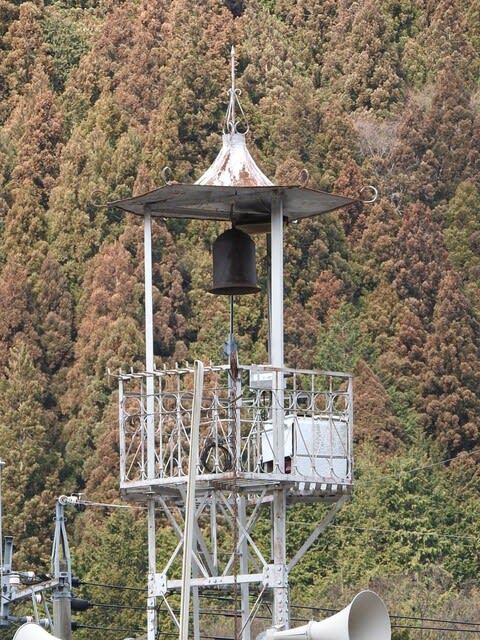

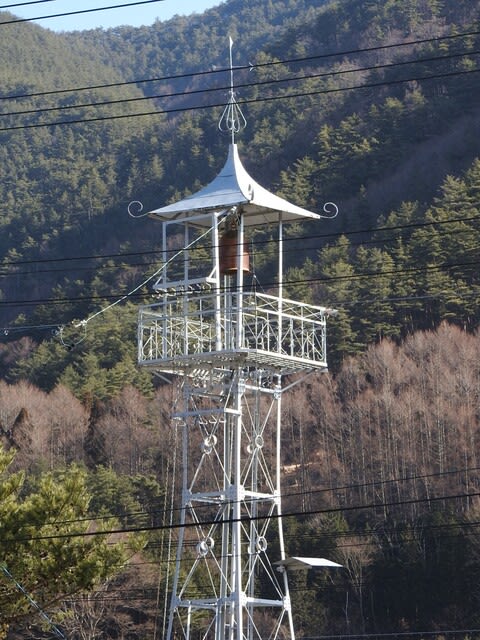

(再 454)塩尻市宗賀日出塩 3脚66型 撮影日2021.02.27

■ JR中央西線の日出塩駅前に立っている火の見櫓。2013年12月以来、約7年ぶりの再訪。櫓の末広がりの整ったフォルムが美しい。2013年に観察した時は梯子の段数と梯子桟のピッチで見張り台の高さを約10メートルと見たか、今回は描けてある消火ホースから、やはり約10メートルと見た。

ちょっと残念なのは屋根。見張り台との大きさに比して少し小さいことと、勾配がなだらか過ぎること。

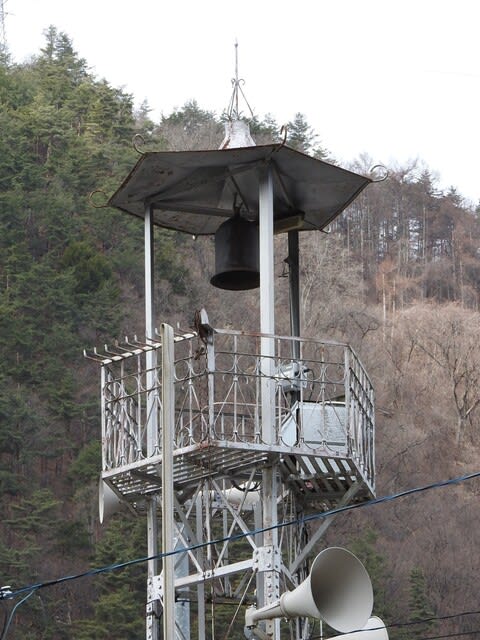

なだらか過ぎるということは②の写真で分かるが、柱の上端と屋根との取り合いがよく分からない。③の写真だと逆に屋根の立体形状はよく分からないが、柱と屋根との取り合いは分かる。やはり、「何を撮るのか」カメラを向ける時ちゃんと抑えておくべきだ。このことはもう何回も書いたが、どうもこのことが現地ではなかなか実践できない。

見張り台に設置してある箱は何だろう・・・。

火の見櫓の後方に防災行政無線柱が立っていてスピーカーを取り付けてあるし、火の見櫓にもスピーカーが取り付けてある。両者どのように使い分けているのだろう。 ②

② ③

③

360

360 360

360

320

320 320

320 ①

① ②

② ③

③

360

360