■ 朝ドラ「らんまん」。今、万太郎は寿恵子、竹雄と共に高知県は佐川に里帰りしている。

高知の蔵の外壁には「水切り瓦」が付いている(*1)。降雨時、外壁をを伝わる雨滴を断ち切り、壁の土佐漆喰を保護するための工夫だ。「らんまん」で時々映る万太郎の実家・峰屋の蔵にも水切り瓦が付いている。その様子を見ると民家巡りをしていた20代のころを思い出す。

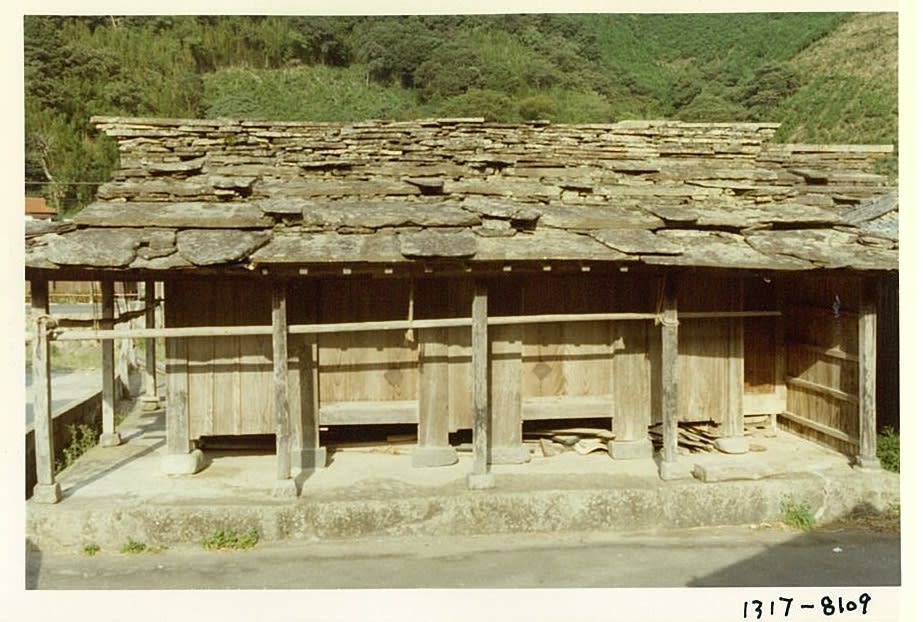

①は高知県安芸市内で撮った蔵の写真。記録によると撮影したのは1980年の4月1日。この時は四国で民家巡りをした。有名な安芸市の野良時計もその時にも見ている(写真②)。 ①

①

高知県安芸市にて 撮影1980.04.01  ②

②

高知県安芸市の野良時計 撮影1980.04.01 ③

③

野良時計のすぐ近くの火の見櫓(ストリートビューより)

いつ頃建てられたのか分からないが、見た目がそれ程古くないことから、建て替えられたのかもしれない。柱脚の様子を見てもそう思う。

四国で民家巡りをしたのは1980年、43年前。当時もこの場所に火の見櫓が立っていたなら、見たかった。でもあの頃は火の見櫓には全く関心がなかった・・・。

④

④

一般住宅の妻壁の水切り瓦 ⑤

⑤

浜松市天竜区にて 撮影日20180526

*1 高知県では蔵だけでなく、一般住宅にも水切り瓦を付けたものがある(写真④)。また水切り瓦は他県でも見られる(写真⑤)。

①

① ②

② ③

③ ④

④

①

① ②梁端

②梁端 ③丑(牛)梁 桁行方向に掛っている梁

③丑(牛)梁 桁行方向に掛っている梁