■ 図書館から借りていた『江戸一新』を返却した。それから、何か読みたい本がないかなぁ、と書架を見て歩く。一冊の本が目にとまった。『紫式部考』。書架から取り出して目次を見る。 360

360

横書きの目次。まえがきに1章割いている。第1節は推理小説仕立ての「源氏物語」。なに、推理小説仕立て?

まえがきは次のように始まっている。**「源氏物語」を読んでいると、アガサ・クリスティの推理小説を読んでいるような気分になる。作者の紫式部は何かを隠している。しかし、その一方で何かしらのヒントをもたらしてくれている。作者が与えてくれるヒントから、何が隠されているかを推理しなければ、「源氏物語」の本丸には近づけない。**(7頁) おもしろそうだな。カウンターで手続きをして借りてきた。 360

360

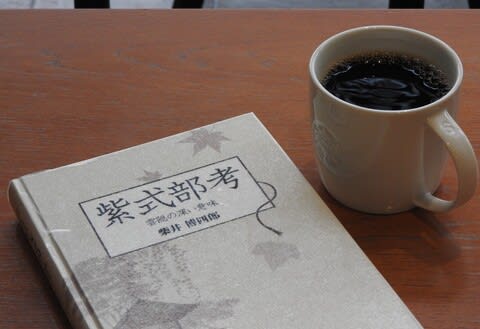

『紫式部考 雲隠の深い意味』柴井博四郎(信濃毎日新聞社2016年)

著者の柴井博四郎さんは応用微生物学や応用細胞生物学の研究者。巻末の略歴によると、信州大学農学部教授を経て、中部大学応用生物学部教授になられ、2010年に退職されている。

この本が理系本のように横書きなのは、著者の経歴に因るのかもしれない。まえがきに「熱力学の第二法則」という見出しの項があって、びっくり。ここで著者は「源氏物語」もこの自然科学上の大法則があてはまる、と指摘して**紫式部は物語の中で、構造的に退廃と停滞に向かう宿命を負った平安貴族社会が必然的にすたれていく運命にあることを、源氏に語らせている。**(22頁)と書いている。この理系的な捉え方に、なるほど!

今日(13日)、朝カフェでこの本を読み始めた。

大塚ひかりさんは『カラダで感じる源氏物語』(ちくま文庫2002年)で**『源氏』は濡れるし、たぶん立つ。エロ本としても十分、実用的なのだ。**(32頁)と書いている。彼女の読解力がいかにすごいか分かる指摘だ。

読む者に多様な読み方、解釈を許容することが名作の条件だとするならば、『源氏物語』はこの条件をクリアしているだろう。

『紫式部考』の貸出期日は今月26日。さあ、読もう!