● お台場で同行者と別れて、その足で久しぶりに友人の建築スタジオへ。なかなか面白いことを考える友人で、彼の事務所はいつも刺激に満ちている。

現在進行中のプロジェクトのスタディ模型を見せてもらった。守秘義務があるだろうから多くは書かない。薄いシンプルな屋根を、木造でどう解くか。水平力をどう扱い、どう処理するか。空間的にはエントランスから豊かな自然をどう見せるか・・・彼の腕の見せ所だろう。次回事務所を訪ねる時に見せてもらえるのは実施設計図面か、工事写真か、竣工写真か、いまから楽しみだ。

友人は最近自邸「白山道りの家」を完成させた。さっそく案内してもらった。

鉄筋コンクリート造7階建!

最近雑誌に紹介される住宅作品は端正で美しいものが多い。コンクリート造は特にその傾向が強い。彼の作品はそれらの対極にあって職人の手づくり観が強く漂っている。それでいてそれ程「渋く」はないがプロ好みの味がある。石山さんの作品の雰囲気に近いかもしれない(と評したら彼は喜ぶだろうか)。石山さんほどバナキュラーではないな。

彼は左官仕上げがとても好きだと私はみているが、今回は7層もある外壁を左官仕上げとしている。以前、マンションの外壁を同じように仕上げたと記憶している。詳しくは分からないが土を混入させたモルタルを塗って、櫛引して仕上げている。その柔らかな表情が夕景に映えていた。右下の写真は2階のオープンテラス、後方の緑は前面道路の中央分離帯の植栽。

● 友人の事務所の近くの桜の名所はもう花見モード。今回私の訪問に合わせて花見の宴を開いてくれた。彼の人柄か、突然の誘いにも知人、友人が何人も集まって宴は盛り上った。前稿にアップした写真はそのときの酒(会津のうまい酒)。

S君、ありがとう! 最終のあずさでは甲府まで熟睡したよ。

● 駒沢公園、月曜の朝の散歩。芦原義信さん設計のシンボルタワーは確か五重塔をモチーフにしたデザイン、繰り返しの美学。

● 月曜休館の美術館が多いが、ノマディック美術館は開館している。午前中に出かけた。外壁は上の写真のように市松状に積み上げたコンテナ。その数152個。妻側に紙管の構造フレームが見えているが、展示空間はこのフレームがいくつも繰り返された回廊。荘厳ささえ漂っていて、外観からは想像もつかない。

タタミ一畳より大き目のサイズだろうか、和紙にプリントされたセピア色の写真は、少年と動物との交流を撮ったものが多い。グレゴリー・コルベールは自分の作品を展示するのに相応しい移動美術館の設計を建築家坂茂に直接依頼したという。

ニューヨーク、サンタモニカ、そして東京。次は確か大阪。何年もかけて世界を巡る作品と美術館。いいものを観た。

● 美術館への最寄駅:りんかい線 東京テレポート駅(6月24日まで)

日曜日上京。早々に用事を済ませて新橋で展覧会へ(前稿)。

その後の足取り。

新橋駅から東京駅までウォーキング。

丹下さん設計のビル。このシステムがいくつか集まると甲府駅前の山梨文化会館。次もユニークな建築(設計者は誰だろう)、そして銀座のコブシ。

有楽町でペコちゃんと「ご対面」。不二家さん、もうペコちゃんを悲しませないでね。

続いてバブルな建築「東京国際フォーラム」、そしてラストは東京駅前オアゾ内の丸善で1冊購入。

月曜日(昨日)の出来事はまた明日。1枚だけ、予告でアップ。

● 主人公の斎藤慈雨は42歳、独身。友人と花屋を経営している。恋の相手は北村栄、慈雨と同い年。予備校講師、バツイチ。

「衣久ちゃんの思う大人の恋ってどういうの?」と慈雨は姪の衣久子に訊く。

「うーん、バーのカウンターとかで二人でカクテルとか飲んでー、あ、音楽はジャズ?」「女の方は、絶対、ピンヒールのパンプスとかミュールでー、男は、やっぱスーツ(後略)」「それでさー、そういう時に別の客が入って来て、やっぱカウンターに座るの。それは、二人のどちらかの昔の恋人なんだよ。でも、全員、何事もなかったかのように、知らない振りをするの。で、二人のどちらかは、帰る時に相手に気付かれないように、昔の恋人に片目をつぶって見せるの・・・・・きゃー、なんか映画っぽーい」

こんな大人の恋に対するステレオタイプなイメージとは無縁な、ある意味何もない日常の生活が描かれている(下線部分も本文から引用)。舞台も青山や六本木ではなく、吉祥寺や西荻窪など生活感の漂う中央線の街。

「いいねえ、風鈴、栄くんちの軒下にも下げようよ」

「うん、どんなのにしようか」

二人の会話はこんな調子、年を取りそこねた男と女とも思えるが、案外リアルな大人の恋の世界なのかも知れない。この二人にはスポットライトは似合わない。柔らかな光の中の二人が紡ぐ大人の恋。

この小説には恋愛小説21編が引用されている。最後は壺井「栄」の「あたたかい右の手」 調べてみるとこの小説の主人公の名前も「慈雨」。詠美さんは登場人物の名前をここから採ったのだろう。

『無銭優雅』山田詠美/幻冬舎

● 『著作権とは何か―文化と創造のゆくえ』福井健策/集英社新書

最近、著作権とはなんだろうと気になっていた。昨日書店でこの本を見つけた。

著者の福井さんは弁護士、著作権法が専門だという。

著者によると**著作権の最大の存在理由(少なくともそのひとつ)は、芸術文化活動が活発におこなわれるための土壌を作ること**だという。

「ウエスト・サイド物語」と「ロミオとジュリエット」の類似点、そして実はこのミュージカルは「ロミオとジュリエット」が原作であること。もしこのミュージカルが「ロミオとジュリエット」の数十年後の作品でシェイクスピアの子供が「親父の戯曲を勝手にミュージカルにしたのは許せない!」と訴えを起こしたらどうなるか、というように、この本で著者は興味深い例をいくつも示しながら、著作権について解説している。「ロミオとジュリエット」には種本があって、さらにその種本にも種本があって・・・とこの問題は複雑なのだそうだ。

他にもディズニー映画「ライオン・キング」が手塚治虫さんの「ジャングル大帝」によく似ているという指摘があって論争になったこと、山岳写真家白川義員(よしかず)さんの写真をマッド・アマノさんがモンタージュしてパロディにしたことが著作権と著作者人格権の侵害にあたるということで裁判になったことなどもとり上げられている。これは30年くらい前の裁判とのことだが、問題の写真は記憶にあった(下の写真)。

**著作権をめぐるさまざまな問題は、ひとことで言えば「守られるべき権利」と「許されるべき利用」のバランスという問いに還元できます。** 結局 こういうことだそうだ。

●マッド・アマノさんのパロディモンタージュ 本書より

このように写真を載せることは法的に問題があるのかないのか、そしてその理由は、本書を読了したが分からない・・・。

● おめでとう

作家 川上弘美さんが芸術選奨の文部科学大臣賞を受賞した。

新聞によると大臣賞、新人賞とも演劇や映画、美術、芸術振興など十部門ある。文学部門が川上さんだった。受賞対象作品は「真鶴」だという。建築は確か美術部門だが、今回受賞者はいなかった。

『真鶴』については以前ここに書いた。それまでの川上さんの作品とはかなり印象が違っていて、ことばを選んでゆっくり書いた小説、文章も推敲を繰り返したのではないか、読了した時そう思った。

川上さんはこの作品のあとまだ長編を発表していない、と思う。私は「 yom yom 」で短篇を読んだだけだ。

川上さん、受賞おめでとうございます。『真鶴』に続く力作を期待しています。

● 前稿で、新宿の紀伊國屋書店について書いた。購入したのは「美」に関するこの2冊、ネットで美学について検索していて見つけた本。『形の美とは何か』三井秀樹 はNHKブックスの棚で簡単に見つかった。『脳は美をいかに感じるか』は著者も出版社もメモしてこなかった。

自分で探しようがない。カウンターで若い店員に書名を伝えたところ、直ぐに1冊もってきてくれた。すばらしい!!頭に入っているではないか。さすが紀伊國屋書店の店員。最近では書店員は本をパソコンで検索して探すということがむしろ多いのではないだろうか・・・、確実、合理的。でも私はこういう店員のいる書店が好きだ。

さてこの2冊について。『形の美とは何か』 宿泊したホテルで前半を、帰りの電車で後半を読んだ。先日読んだ『美の構成学』中公新書 と内容的に重なる部分が多いのは同じ著者だから仕方がない。

「繰り返し」から入りこんだ美学という迷宮的な世界。秩序づけられた構成だけが美学ではない・・・。知性、左脳だけでは知覚できない美の世界。虫の声を美しいと聴く感性、秋の紅葉を美しいと思う感性。右脳が感じる美の世界。この本でも最後の第5章を「複雑系の美学」に割いている。日本文化と複雑系、茶の湯とフラクタル、感性とフラクタル、主な小見出しを拾うとこうなる。

分析的になればなるほど本質が見えにくくなることがある。自然の美、複雑な対象の美を全てフラクタル理論で解き明かすことができるのかどうか・・・。でもこの著者はあくまでも分析的な手法で美にアプローチしていく。

**リズムは本来、音楽的な時間軸に添った道律・旋律を表すが、一定間隔に基本の形が並んだような造形的な視角上の効果にも同じような現象が生じるのである。これを見た場合、美しい音楽を聞いたときの印象にも似た快感が生じるのである。このくり返し(反復、連続性)によって生じる造形的快感を、古代の人々は本能的に会得し、これを装飾することを喜びとしてエンジョイするようになったわけである。**

「繰り返しは美しい」ということの傍証はもういい。文献を探せばいくらでもこの手の指摘が見つかるだろう。その先の世界に進んでみよう・・・。

『脳は美をいかに感じるか』 著者のセミール・セギ氏はロンドン大学の神経生物学の教授だという。**視覚情報処理過程の成果に立って、絵画の創作や鑑賞のメカニズムを紹介したもの**と監訳者があとがきで書いている。定価3,500円なり、高い本だ。難しい内容だ、じっくり読もう。積読状態からそろそろ解放してやらなければいけない本たちも机上に何冊もあるな・・・。

● 新宿の「紀伊國屋ビル」 建築家前川國男の代表作品のひとつ、東京で生活していた頃はよく出かけました。先週末(0309)久しぶりにこの書店で書籍を購入しました。

前川さんは幾何学的な抽象形という測り得るものによって測り得ないものをつくるという近代建築の本質的なテーマや建築材料や構法の開発、さらに設計行為と組織の問題といった主要なテーマに生涯取り組んだ建築家でした。

この「紀伊國屋ビル」は都市というコンテクストにおいて建築はどうあるべきか、という重要な建築的なテーマに明快に答えています。建築は都市に対して開いていなくてはならないのだ、都市と繋がっていなくてはならないのだ、と。上の写真でも理解できると思いますが、最近の自閉的な建築、都市との関係を断ち切った建築とは全く違います。

また、内藤廣さんが自分の建築観に重ねて指摘したように、前川さんは「時間の流れの中で成熟していくことのできる建築」を創った、ということがこの建築によって実感として理解できます。竣工したのは1964年、東京オリンピックが開催された年です。いまだに健全な外壁は前川さん自ら開発した焼き物の打ち込みタイル。前川さんの後半の作品によく使われた材料です。

今回は上野の「東京文化会館」や、現在オルセー美術館展が開催されている「東京都美術館」を観察する時間はありませんでした。いつか観察したいと思います。

「オルセー」も観たいけれど会期は4月8日まで、無理です・・・。

「赤と白」

● 国立新美術館の地階の休憩スペースの椅子。偶然ですが最近変更したこのブログのテンプレートの椅子と同じです。ヤコブセンというコペンハーゲン生まれの建築家がデザインした椅子。

有名な近代建築家は皆椅子をデザインしています。椅子も建築の一部、空間構成上とても重要ですからむかしの建築家は皆自分でデザインしたんでしょう。

アトリウムの隅の椅子たち

これも有名な椅子に違いありませんが、デザイナーも椅子の名前も分かりません(え!、これ知らないのと友人の声が聞えてきそうです)。椅子の紹介文が掲示してあればいいのに・・・。どちらもデザインもすわり心地も抜群です。

黒川さんがデザインした椅子が展示してありました。オブジェとしてはいいかもしれませんがすわり心地はよくありません。展示会場内の作品ですから、写真を撮ることはできませんでした。

今回は「美術館の椅子たち」というタイトルにしましたが、同名の本があったような気がします。美術館にある椅子の写真集、こんど探してみます。

● アトリウムに掲示してあったポスター

国立新美術館で現在開催中の「異邦人たちのパリ 1900-2005 ポンピドー・センター所蔵作品展」と「黒川紀章展」を観てきました。

ポンピドー・センターの所蔵作品約6万点!から今回は約200点の作品展示でした。 20世紀の絵画の大きな流れを観ることができました。

ざっくりとその流れを掴むと、具象から抽象へ、また新たな具象表現へ、そして芸術表現の多様な展開へ・・・。作品を一通り観終わって思いました、やはりわたしは抽象絵画が好きなんだなと。

ところでカンディンスキーの「相互和音」という作品に「幾何学的な形態と有機的な形態の響き合い」というキャプションがついていました。

円錐形の風除室や楕円形のキャノピーとフラクタルな曲面の外壁が特徴であるこの美術館のデザインの説明にもそのまま使える説明文です。

話題の展覧会、やはり混んでいました。本当はお気に入りの作品は時間をかけてじっくり鑑賞したいところですが、仕方がないですね。次回、訪ねるとすれば今月30日にオープンするこちらの美術館。

● サントリー美術館(070310)

①

① ②

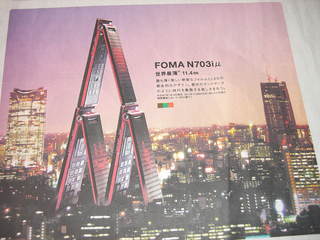

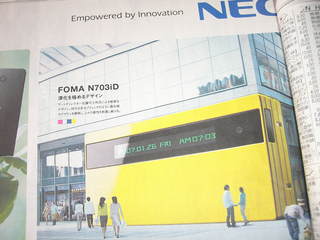

②● 数日前の新聞に載ったケータイの広告。①の写真ではケータイを超高層ビルに見立てています。斬新なデザインの超高層ビルです。②の写真はケータイがビルの一部になっていますね。こういう発想は昔からありました。例えば白砂を敷きつめた庭を海に、庭石を船や島に見立てる、というように。

一見建築とは全く無関係のモノを建築に見立てると、ユニークな造形が出来そうです。生命体からイメージした都市の構想が紹介されたりもしました。

③

③  ④

④『人間の都市』菊竹清訓/井上新書は昔の本ですが、塔状都市が紹介されています(④の写真)。かつては建築家が構想したこのような未来都市がしばしば発表されました。ちょっと写真が分かりにくいですが、これは超高層の集合住宅です。

ここで問題。この超高層の集合住宅から何をイメージできるでしょうか。ケータイから超高層ビルをイメージしたのと逆のパターンです。何からこの超高層をイメージしたか、と考えても同じことですが。

どうでしょう・・・、皮をむいた「とうもろこし」。1つの住戸をとうもろこしのひとつの粒に見立てる。こんな風に発想するとあるモノが全く違ったモノに見えてきます。建築だけでなく様々な分野に必要な発想法かもしれません。

● 赤い表紙で鮮烈なデビューを果した新潮社の雑誌「yom yom」。

先日発売された2号、表紙は白でした。表紙のデザインがかわいいと人気があるらしいですね。人気作家の作品が何作も収録されているのも、好調な売れ行きの理由なんでしょう。今回も川上弘美さんの小説が載っています。

さて、今回は内容の話ではなくて、表紙の色「赤と白」について。

赤と白という色の組み合わせに最初に出会うのは「赤勝て、白勝て運動会」でしょうか・・・。大人になると、赤ワイン、白ワイン。 私はちょっと渋めの赤が好きですが、ワインを飲む機会はあまりありません。

他にはどうでしょう、赤と白の組み合わせ・・・。

そうだ、建築史家で建築家の藤森照信さんは日本の建築界を赤派と白派に分けてみせました。以前このことについては書いたと思いますが、復習です。ル・コルビュジエを祖として物の実在性を求める赤派、ミースを祖として抽象性を求める白派。 お見事!と言うほかありません。

先日、白の「yom yom」を買い求めた時、書店員さんとこの次は何色でしょうネ、と話をしました。どうでしょう・・・。次号は6月27日の発売だそうです。黄色い蝶と本、黄色でしょうか。もしかしたら次号の色を少しだけ使う、というルールかも知れません。他の色となると青か緑。

♪ならんだ ならんだ 赤白黄色 どの花みても きれいだな・・・

やっぱり黄色でしょう。

● 久しぶりに文学、今話題の芥川賞受賞作『ひとり日和』青山七恵/河出書房新社を読んだ。

**電車は少しもスピードをゆるめずに、誰かが待つ駅へとわたしを運んでいく。** こうして静かにこの小説は終る。 上手い、そう思った。

**20歳の知寿(ちず)と71歳の吟子(ぎんこ)さんが暮らした春夏秋冬** 小説のプロットは本の帯のこの紹介文だけで充分だろう。

週刊ポスト(3/16号)の「著者に訊け」、青山さんはインタビューにこう答えている。**人間ひとりが基本・・・・なんでしょうね。ひとりが普通の状態で、そこに誰かが足し算されることもあれば、去って元に戻ることもある。(中略)自立してひとりになるには、自由も淋しさも全部引き受ける冷静な覚悟が要る。(後略)** そうなのだ、『ひとり日和』は著者のこの認識をそのまま素直に作品にしたものだ。

ヒロインの知寿はこう思う**わたしは思春期のころから、母の若々しさとかなれなれしさが、心の中ではいちいち気に障っていた。理解されないことではなく、理解されることがなんとなくいやなのだった。**

**すっぱり縁を切って、誰も、何もないところで一から出直したい。それでも、またそこで新しい関係が始まるのだろう。そして気がつくと終わりを迎えているのだろう。**

**頼れるのは自分の心と体だけだが、これもいまいち信用ならない。それでも、なんとか一人で、どうにかしなくてはいけないのだろう。**

**そうやって知っている人を入れ替えていく。知らない人の中に自分を突っ込んでみる。(中略)ただ、目が覚めるとやってきているその日その日を、一人でなんとかこなしていく。**

文学作品をこんな風にきざんでしまっては味も素っ気もなくなってしまうが、先に書いた「人間ひとりが基本」という認識がこのように繰り返されている。

親戚先のおばあさんの家で暮らした一年。失恋をして、仕事を変えて、また恋をして、自立していくヒロイン・・・。静かに物語りは終る、最初の一文によって。

『前川國男 現代との対話』

■ クレーメル(音楽に疎いので知らないが、内藤廣さんによると現代最高のヴァイオリン奏者だという)の言葉が紹介されている。

内藤さんは**作曲家を建築家と、現代音楽を現代建築と読みかえると、みなさんもお考えになることがあるかもしれません。** と紹介し、続けて**(前略)現代音楽の作品には、ただそれ自体のために存在し、外界に何の影響も与えないものが珍しくない。これは、そうした作品に価値がないというのではなく、むしろ逆です。(中略)私はそうした作品が鑑賞のために知的な理解力を要求し、聞くものの心を直接揺さぶり動かすにはいたらない、という理由によって、机の引きだしや図書館の中で埃をかぶっているのではないかと危惧している。(後略)**とクレーメルの言葉を読み上げている。

現代音楽についてのこの指摘はそのまま現代建築にもあてはまる、という内藤さんの指摘、その通りだと思う。私がこの文章で注目したのは下線をひいた部分だ。

「美」の知覚における知性と感性の問題。

「知的な理解力を要求し」とは知性による理解を求めるということ、「心を直接揺さぶる」を鑑賞者の側から捉えると感性によって知覚できるということ、と理解しても文意から外れないだろう。

創作者が作品を「美しい(すばらしいでもなんでもいいのだが)」と鑑賞者に感じさせるのに知性を求めるようではダメで、鑑賞者の感性でそのように感じさせることができなくてはいけない・・・という主張。

先日読んだ『美の構成学』で著者の三井さんは「美しさ」は数理的に分析できると指摘していた。「知性による美の把握」が構成学の前提だった。

知性と感性は同位にあって対をなす概念ではないのだろうか・・・両者の共同によって美を知覚するということではないのか・・・。

「美」って、なに?「美しい」ってどういうこと・・・。

● 前川國男は確かに近代建築の巨人だが、私は今までそれ程関心を寄せてはいなかった。だから2005年の暮れから翌年の3月まで東京ステーションギャラリーで開催された「モダニズムの先駆者 生誕100年・前川國男展」にも出かけなかった。「宿題の本」を読了した今そのことを後悔している、やはり観ておくべきだった。

この本はこの展覧会にさきがけて開催されたセミナーと会期中に行なわれた記念シンポジウムをまとめた記録集。錚錚たるメンバーが前川國男を語っている。どれも興味深い内容で、前川建築を読み解く上で大いに参考になると思った。とりわけ富永譲さんの「ル・コルビュジエの建築的プロムナードを越えて」と内藤廣さんの「建築に時間を取り戻すために」が印象的だった。

富永さんはコルビュジエと前川さんの作品の空間構成を比較して両者の共通点と相違点を建築家としての視点から論じている。

内藤さんは母親がピアノをやっていたので小学生のころから「神奈川県立図書館・音楽堂」と「東京文化会館」に月に二回ほど通っていたという。

松隈洋さんが**身近に手に入る素材を用いて、大地に根づき、時間の流れの中で成熟していくことのできる、簡素で明快な空間を作り出すこと(後略)**と前川さんの活動を評しているが、これはそのまま「建築に時間を取り戻さなくてはいけない」と主張する内藤さんにも当て嵌まる。

前川作品といえば、確か学生時代「プレモス」がまだ残っていると聞いて見学に行ったような曖昧な記憶がある。一般によく知られた作品を挙げるとしたら「東京文化会館」「東京都美術館」それに新宿東口の「紀伊國屋書店」あたりだろうか。どの作品も既に30年以上経過しているがいまだに健在、確かに時間の流れの中で成熟していくことのできる建築だ。

今度機会を見つけて前川建築を観察してみたい。

『前川國男 現代との対話』松隈洋 編/六耀社