今年一年、拙ブログを閲覧していただきましてありがとうございました。

どうぞよい年をお迎え下さい。

立科町にて

このカバーデザインを見て、青空をこのように四角く切りとる金沢21世紀美術館の中庭スペースを想起した。

*****

■ およそ世の中にあるもので趣味の対象になっていないものはない。だから国道マニアがいても別に不思議ではない。橋、坂道、トンネル、峠・・・。道路関連のこれらのものを趣味にしている人もいる。

昨日の早朝、渚の24時間営業の書店で『ふしぎな国道』 佐藤健太郎/講談社現代新書を買い求め、スタバで読んだ。発散型人間だから他の趣味のことも気になる。

著者は免許取りたてのころ、近所を通っている国道408号を走って、それが学園都市・つくば市から成田空港までを結んでいることを確認する(正確には空港直前から数kmは国道295号とのことだが。このあたりの厳密さにも国道マニアはこだわりがある)。

では408号の次、409号は一体どこにあるのだろう・・・。「欠落を埋めたい」たちの著者はこのような疑問にかられ、道路地図を引っ張り出す。これが著者が国道マニアになったきっかけだという。

国道と聞くと、きちんと整備された立派な道路をイメージするが、未舗装区間があったり、車が走行できない階段!があったり(青森県龍飛崎の突端)、民家の間を通る生活道路があったり、商店街のアーケードを貫いていたり(東大阪市)とさまざまで、なんと国道扱いのエレベーターや登山道もあるそうだ。距離が200m(kmではない)に満たない国道もあるという。それから鹿児島市から種子島、奄美大島を経て沖縄本島に達する海上区間を含む国道もあるというから驚く(国道58号)。

鉄道マニアは撮り鉄、乗り鉄、鉄道関連のグッズコレクターをはじめ、駅舎を観察したり廃線跡を探し歩く者などさまざま。国道マニアにもさまざまなタイプがいるとのことだが、スタンダードなのは国道の標識を撮影して回ることだという。国道の起点から終点まで走ることを趣味としている人もいるそうだし、逆に国道を走ることなく目的地まで行くことができる道路を探して走る非国道走行マニアもいるそうだ。やはりマニヤの世界は人の理解を超えたところにあるものだ。

本書には珍品の写真もいくつも載っている。例えばROUTEの綴りを間違えた標識、ROUOE ROUET ROUTO RUTOE RUTE RUTOE。

知らないこと満載でなかなか興味深い内容の本だ。となりの芝生は青いというが、なかなか国道もおもしろそうだ。国道と火の見櫓か・・・。

メモ

国道標識は丸みを帯びた逆三角形で、マニアたちは「おにぎり」と呼ぶ。おにぎりの上段に「国道」、真ん中に大きく国道番号(数字)、下段に「ROUTE」の文字が入っているタイプを正式名では118系、通称フルスペックおにぎりと呼ぶ。

都道府県道の標識は6角形で、マニアたちは「ヘキサ」と呼ぶ。ヘキサゴンの略称。

標識にもローカル色があるそうで、それを撮影してコレクションすることが国道マニアの基本形というのも頷ける、火の見ヤグラーもそうだから。

■ 再読するにあたって、新たに文庫を買い求めた藤村の『夜明け前 第一部上』を読み終えた。

『夜明け前』ってどんな小説ですか、とある方から問われた際、「街道を行き来する旅人たちがもたらす情報から読みとる江戸末期から明治維新までの激動を描いた小説」と答えたが、そのような描写が文中にあった。

**年も暮れて行った。明ければ文久三年だ。その時になって見ると、東へ、東へと向かっていた多くの人の足は、全く反対な方角に向かうようになった。時局の中心は最早江戸を去って、京都に移りつつあるやに見えて来た。それを半蔵は自分が奔走する街道の上に読んだ**(355頁)

早朝に松本市内のスタバに出かけ、カウンターで選んだコーヒーを告げると、店員さんが「ショートをマグカップでしたね」と続けた。前にも同様の経験をしたが、その時の店員さんだったのだろう。私は「よく覚えていますね」と返した。 若い女性店員から声をかけてもらって、早朝からいい気分。

スタバで『夜明け前 第一部 下』新潮文庫を読み始めた。幕末から明治初期の劇的な転換期、激流に揉まれ、様々な影響を受けながら生きてゆく青山半蔵と周りの人たち・・・。

加賀乙彦が近代小説の白眉だと評したこの長編小説が年越し本となる。

**「これが江戸か」

半蔵等は八十余里の道を辿って来て、漸くその筋違の広場に、見附の門に近い高札場の前に自分等を見つけた。広場の一角に配置されてある大名屋敷、向うの町の空に高い火見櫓までがその位置から望まれる。**(第一部上156頁)

今読んでいる『夜明け前』にこんな一節がある。主人公の半蔵が結婚後まもなく、義兄の寿平次と伴の佐吉とともに江戸に上ったときの様子で、木曽を発ってから12日目のことだった。

この描写から火の見櫓(小説では火見櫓と表記されている)が江戸の景観を特徴付ける要素として認識され、ランドマーク的な存在で目立っていたことが窺える。過去ログ

今回の再読で『夜明け前』に火の見櫓が出てくることに気がついた。やはり意識していると気がつくものだ。

北杜夫の『どくとるマンボウ青春記』にも松本は縄手の火の見櫓(作品では火見櫓と表記されている)が出てくることに気がついたが、やはり火の見櫓に関心を持ってから再読した時だった。過去ログ

他の作品にも出てきているだろう・・・。

■ 川上弘美の作品を好んで読んできたが、お別れの時がきた。100冊に残るかもしれない作品を数冊だけ残して段ボール箱に詰めたら、ちょうどうまく収まった。

明日(土曜日)Yさんに渡す予定。

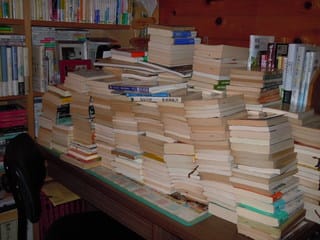

■ 自室の書棚に並ぶ本を大量に処分し、残す本を500冊、いや100冊にしたいと思っている。終活の一環と言えなくもない。

100冊にどんな本が残るのか自分でも分からないが、理系本より文系本、自然科学や技術に関する本より、小説、それも長編小説の方が多く残るような気がする。

残った100冊をみて、そうか、自分はこういう人間だったのか・・・、と気がつくのではないか。自分探しの答えが100冊の本にあるような気がする。

志賀直哉の『暗夜行路』新潮文庫。手元にあるこの本の奥付に平成六年九月五日十二刷とある。ちょうど20年前に読んだ本だ。陰鬱な内容ではなかったか。今のところ再読する予定はない。ならば処分すればいい、とはならないから不思議だ。100冊に残る本かもしれない・・・。

川上弘美の小説やエッセイは全てYさんにあげる(差し上げると表現すべきか)ことにした。小川洋子の小説やエッセイは既にHさんにあげてしまったので手元には数冊しか残っていない。

来年は減冊のペースアップをしたい・・・。

■ 藤村の『夜明け前』新潮文庫の再読を始めた。

しばらく前から読みたいな、と思っていた藤村の『夜明け前』。新潮文庫が自室の書棚に見つからない。きっと机の上に積み上げた文庫本の中に紛れ込んでいるのだろう。たまたま覘いた(そうかこんな漢字か・・・)書店で平積みされていたので第一部の上下巻を買い求めた。

全4巻という長編だから、年内の読了は無理。ということは、読みかけで別の本を読まない限り、この小説が年越し本ということになる。初読がいつごろかはっきりしないが、この歳になって読むと、味わい深いものがある。若い時に読んだからもういい、ではなくて、やはり何十年も読み継がれているような小説は何年か間を空けて再読した方がいいと思う。