路上観察 火の見櫓

先日取り上げた郷原宿の火の見櫓(上)。屋根も見張り台も飾りの全くない簡素なつくりだが、バランスというかプロポーションがいい。すぐ近くにある別の火の見櫓(下)と比べてみるとその違いがよく分かる。

両者の違いって製作者の美的センス、感性の違いだけに拠るのだろうか・・・。

初夏のフォトアルバム

017 朝日村西洗馬中組にて

018 塩尻市洗馬にて

019 塩尻市洗馬にて

タイプ分けしてみることって、火の見櫓に限らずものの観察の基本かもしれません。例えば植物学も分類することから始まりましたね。

火の見櫓の屋根や見張り台の形に限って観察しても十基十色で面白いです。でもタイポロジーに終始してもな~と思うのです。

分析的な視点だけでは捉えきれない火の見櫓の魅力。火の見櫓のある風景のピリッとした雰囲気ってなかなかいいです。これからも火の見櫓にドキドキをときどき取り上げます。

016 塩尻市郷原 撮影日100523早朝 火の見櫓のある風景

■ 善光寺街道の宿場のひとつ、郷原宿。本棟造りの民家が点在し、宿場の面影を今に留めている。この季節、街道に面する前庭の木々の緑が美しい景観をつくりだす。

014 東筑摩郡山形村上大池(現存しない)撮影日100522

屋根が凄い! 韓国か中国の寺院を思わせる強い反りの屋根。空を突く槍型避雷針。見張り台の手すりに施された○とS字の飾り。

曲線を多用したデザインだが、バランスよくまとまっている。存在感のある火の見櫓だ。取り壊されてしまったのは残念。

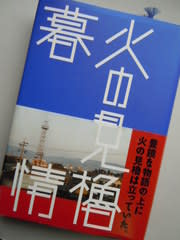

■ 著者の内藤昌康さんは三河・遠州にある火の見櫓を訪ね歩き、地元の人に取材をし、火の見櫓の立つ土地を観察してそれぞれの「火の見櫓物語」をひも解く。

火の見櫓のカラー写真がいくつも載っているが、風景の一部として火の見櫓を捉えたものが多く実に味わい深い。

それにしてもこの本に載っている火の見櫓は私が観察を始めたこの辺の火の見櫓とは姿が随分違う。火の見櫓は民家と同様に地方色豊かなのだろう。これからも機会あるごとに観察していこう。火の見櫓巡礼っていいじゃないか。

火の見櫓暮情 /春夏秋冬叢書(愛知県豊橋市)

↑

この本の内容紹介。ここに載っている茅葺の民家を背景に立つ火の見櫓の写真、懐かしき山村風景はいい。

013

路上観察 火の見櫓? 山形村役場の近くにて 100519

■ ある地域に火の見櫓が何基あるか調べる場合、このような半鐘(ドラのような鐘)付き「ホース乾燥塔」を火の見櫓として扱うかどうか見解が分かれるらしい。

火の見櫓とはなにか、明解な定義付けは案外難しそうだ。私は厳密に火の見櫓を決める必要性など感じないので、この「ホース乾燥塔」も火の見櫓の仲間として取り上げることにする。

火の見櫓って十人十色、じゃなかった十基十色。みんな違ってみんなおもしろい!

010

朝日村役場脇の火の見櫓に取り付けられている消防信号

■ 消防信号等に関する規則(←参照)の第4条に「消防信号は、別表に定める区分及び方法に従い発しなければならない。」と規定されています。その別表に基づいてつくられた消防信号表が火の見櫓に取り付けられています。ただし、防災無線の普及にともない半鐘を打ち鳴らすことがなくなって、半鐘が取り外され、消防信号表も無いことも珍しくありません。

火の見櫓そのものだけでなく、それに関係する事柄も観察対象にすると、この世界は広がります。あまり広げるつもりはありませんが、時にはいいかなと思い今回は消防信号表を取り上げました。

私も昔近くの火の見櫓に登って火災警報発令信号(表の左から3番目)を打ったことがあります。

しばらく続けてきた10文字タイトルは終わりにしました。

■ 私が購入する本の傾向ははっきりしている。文庫は新潮、新書は中公。この逆、文庫が中公で、新書が新潮ということはない。このブログでブックレビューをしてみてもこの傾向がはっきり出ていると思う。

どうも新書モードが小説モードにならない。書店で平積みされている新刊でもあまり読みたいと思う小説がない。村上春樹の例の本も未読だ。文庫のコーナーでも新潮文庫の棚をざっと見るだけだ。

自然と足は新書のコーナーに向く。そこで中公新書、ちくま新書、集英社新書を手にすることが多い。なぜか、新潮新書はほとんど手にしない。文庫は新潮なのに・・・。講談社現代新書も昔はよく読んだが、カバーデザインが変わってからはあまり手にしなくなった。

先日買い求めたのがこの本、『フォト・リテラシー 報道写真と読む倫理』今橋映子。読了後にこの本について何か書こう・・・。

修正:2023.07.15

012

後方に常念岳が見える。

路上観察 またまた火の見櫓 松本市里山辺惣社にて 100516

■ にわかに「火の見櫓熱中人」と化してしまった。今回も火の見櫓を取り上げる。前稿で取り上げた松本市入山辺の火の見櫓の屋根は8角錘だったが、これはなんと12角錘。これ以上の多角錘屋根ってあるだろうか、円錐になるんじゃ・・・。

見張り台から上の部分が実に美しい(写真下)。

なぜ美しいのか・・・。まず各部分の寸法バランスの良さを挙げる。それから少し内側に傾きを増した柱、緩勾配屋根、、シンプルな手すり、屋根下が半鐘以外何もなくてすっきりしていることなどを挙げることができるだろう。見張り台は6角形。ガセットプレートの形をすっきり整えれば、もう最高だった。

なかなか美的センスの優れた人の手によるものと見た。

次稿は本を取り上げるつもり。

011

路上観察 火の見櫓 松本市入山辺(旧入山辺村役場前)にて 100516

①屋根の形状と飾り:八角錐(急勾配) 頂部に避雷針 半鐘無し

②見張り台の形状と手すり、その他:六角形 等辺山形鋼の手すり 丸鋼の手すり子 装飾無し

③主要構造部の平面形、材質、部材の接合方法:三角形、部材は等辺山形鋼。リベット、ボルト、溶接併用。4段のブレースは丸鋼、端部を曲げてガセットプレートを貫通させてボルト止めしている。リング式ターンバックル。柱脚の等辺山形鋼を曲げ加工したアーチ、カーブが美しい。

④梯子:厚手のフラットバーに丸鋼のステップ。

⑤基礎の形状、その他:三角形のコンクリート塊状基礎。

⑥周囲の状況、その他:中間に三角形の踊り場。後方の新緑が眩しい。

火の見櫓の近くから残雪の北アルプスを望む。

010 東筑摩郡朝日村小野沢 後方は昭和11年竣工の朝日村役場

路上観察 またまた火の見櫓 朝日村にて 2010.05.15

■ ブログに「繰り返しの美学」、「火の見櫓っておもしろい」、「ブックレビュー」というカテゴリーを設けました。

「ブックレビュー」 ぼくはこんな本を読んできたという備忘録として。

「火の見櫓っておもしろい」 火の見櫓のデザインが思いのほか多様なこと、デザインに地域性がありそうなこと、ランドマークとしてもみることができることなど、なかなかおもしろそうなのでその観察記録として。

「繰り返しの美学」 繰り返しには美が宿る。事例を繰り返し取り上げて示していこうと。

で、今回は火の見櫓の繰り返しの美学な梯子を載せます。2本の丸鋼のステップに縄を巻いて登り降りしやすくしています。

シンプルで美しい火の見櫓です。

路上観察 朝日村の道祖神 高さ45cm 100515

道祖神は「どうろくじん」ともいわれていたそうで、この文字碑にも「道録神」と彫ってある。「録」を使ったものはこの地方には少ないとのことだ(私は初めて見た)。

宝暦十三癸未年の刻字がある。江戸中期、1763年の造立だ。この道祖神は松塩筑(松本、塩尻、東筑摩郡)地方で最も古いものとされている(*1)。

道祖神には像を彫ったものと文字を彫ったものとがあるが、朝日村に31体ある道祖神で文字碑は2体のみ。これはレアな道祖神ということになる。

*1「信州朝日村の道祖神」 朝日村教育委員会編集 1986年発行 による。

009

山形小学校にて 路上観察ではなくて、正門から少し校内に入って観察した。 100504

①屋根の形状と飾り:四角錘。四隅にカールされたひげ。カールひげと呼応する頂部の飾りのデザインがエレガント。オーニングに付いているような「ひらひら」状の飾り。

②見張り台の形状と手すり、その他:四角形、隅切り。手すりは等辺山形鋼。手すり子は屋根頂部の飾りと同様のデザイン。半鐘は無い(火の見櫓として使っていないのだから当然か)。

③主要構造部の平面形、材質、部材の接合方法:四角形、部材は等辺山形鋼。ブレースは丸鋼。リング式ターンバックル。

④梯子:肉厚のフラットバーと丸鋼

⑤基礎の形状、その他:塊状コンクリート基礎、深さは不明。

⑥敷地及び周囲の状況、その他:小学校の前庭に設置されていた。現役を引退した火の見櫓を処分するのがもったいなかった? 使途不明。これとよく似た現役の火の見櫓を見かけている。そちらを観察しなくては・・・。

追記:昭和30年に山形村役場前に建設された火の見櫓を残した。

008 路上観察しなかった火の見櫓 下諏訪町にて 100508

下諏訪町近くで見かけたビルの屋上に立つ大きな火の見櫓。この日は諏訪大社下社の御柱、里曳きの日で朝早く電車で出かけた。火の見櫓をよく観察しなかったので、チェックポイントに挙げてある構成部材、ジョイント方法など不明。

写真を撮る前に対象をよく観ないと後で何を撮りたかったのかよく分からない写真、知りたいことがはっきり写っていない写真が残るだけだ。反省。

追記:この火の見櫓は撤去され現存しない。