961 静岡県御殿場市 1脚無4型 写真提供Aさん 撮影日180128

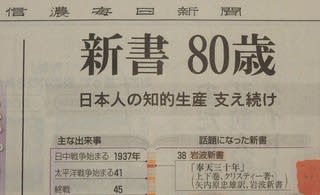

■ 今日(29日)の信濃毎日新聞朝刊1面に「新生山雅に熱視線」という見出しの記事が掲載されていた。**サッカーJ2松本山雅が28日、1次キャンプ地の静岡県御殿場市で今季初の練習試合。約400人のサポーターが駆け付け、活躍を願って熱い視線を送った。** Aさん・A君はこの約400人の中に入っていたのだ。山雅は熱心なファンに支えられている。

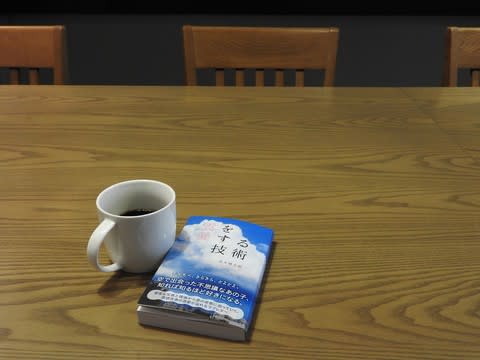

A君が御殿場市内で出合った火の見柱を撮ってきてくれていた(撮影したのはA君だろう)。

これはコンクリート柱だろう。見張り台から下の部分は赤茶色に塗装されている。なかなかスタイリッシュで、どういえばいいのか、そう、ヨーロッパ的なデザインだ。

今年したいことのひとつが静岡の火の見櫓巡り。