560

560

■ 明日から4月。3月の読了本は15冊と多かった。松本清張の作品について書かれた新書が7冊、文庫が1冊。まとめて読むと、作品の捉え方の違いが分かり、なかなか面白かった。それにしても清張作品を論じた本が多いことに驚く。

『壁』安部公房、『草の花』福永武彦、『幽霊』『木精』北 杜夫 以上文庫4冊には20代で読んだことを示す水色のテープが貼ってある。名作は再読に耐えるものだ。

560

560

■ 明日から4月。3月の読了本は15冊と多かった。松本清張の作品について書かれた新書が7冊、文庫が1冊。まとめて読むと、作品の捉え方の違いが分かり、なかなか面白かった。それにしても清張作品を論じた本が多いことに驚く。

『壁』安部公房、『草の花』福永武彦、『幽霊』『木精』北 杜夫 以上文庫4冊には20代で読んだことを示す水色のテープが貼ってある。名作は再読に耐えるものだ。

360

360

■ 中学生の時『砂の器』を読んでその面白さに魅かれ、それ以降かなりの清張作品を読んできた。このことは既に書いているが、最も好きな作品が『ゼロの焦点』だということも書いている(過去ログ)。今朝(30日)『ゼロの焦点』(新潮文庫)を改めて買い求め、朝カフェで読み始めた。

『ゼロの焦点』は人に知られたくない自分の過去を知る人物と長い時を経て遭遇してしまうことから始まる事件、悲劇を書いた推理小説。

カバーには海岸の崖が描かれているが、サスペンスドラマに頻出する崖は清張のこの作品が最初だったようだ。その後、犯人を崖に追い詰める展開が定番になった(*1)。

この本を書棚に並べておきたいと思ったのが直接的な購入動機。何年ぶりの再読なんだろう・・・。

*1『清張地獄八景』みうらじゅん編(文春文庫 57頁)

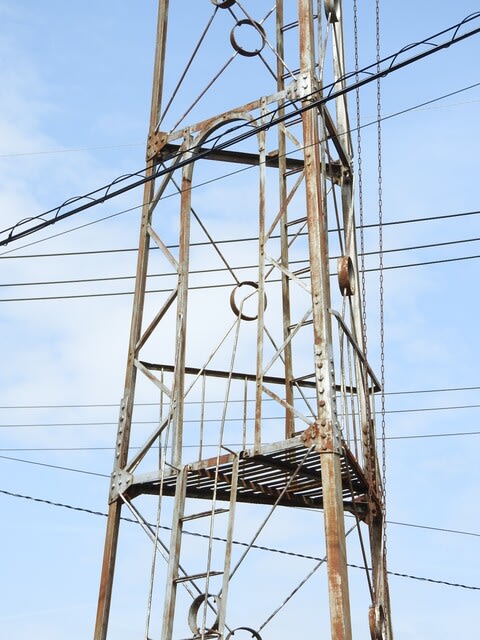

(再)塩尻市金井 3脚66型 撮影日2021.03.28

■ 今日(28日)出かけたのはこの火の見櫓を観察するため。2013年9月に既に取り上げているが、その時はただ漫然と見ただけだった(過去ログ)。3脚66型は松本平ではよく目にする一般的なタイプ。櫓の逓減が途中で止まり、上部は逓減していないのは残念。屋根を除きほとんど錆びていないのは好ましい。

△ サイレンが主役、半鐘は脇役の図

屋根のてっぺんに団子形の冠蓋(かんがい)があり、それに避雷針を突き刺すように設置している。風向計が強い風を受けて動いていた。上はその証拠写真、そう風向計が動くという動かぬ証拠。

背が高い部類に入る火の見櫓で、櫓の中間に踊り場が設置されている。踊り場は櫓内に納まる簡易なもの。地上から櫓の外側に設置した梯子を登り、ここで櫓内の梯子に移るようになっている。外付け梯子から櫓内へ入る開口部周りのデザインに注目。縦枠の中央に円形の飾りが付いている。機能一辺倒ではなく、このような飾りが施されていることも火の見櫓観察を楽しくしている。

脚部の補強部材をコンクリート基礎まで伸ばして欲しかった・・・(と繰り返し何回も書いてきた)。背景が黒い壁なので脚部の構造が分かりやすい。

480

480

1267 塩尻市上西条 3脚66型 撮影日2021.03.028

■ 午前中、塩尻市内の火の見櫓観察に出かけてきた。ひとりで出かけてそっと観察してくるだけだから、不要不急の外出は控えるべき時節ではあるが、まあ良いだろう。

この火の見櫓は主要な生活道路を車で走っていても目に入りにくいので今まで気がつかなかった。今日が初観察。このような小型の火の見櫓は特に珍しいわけではない。以前、同じタイプのものをやはり塩尻市内で観ている。

櫓に横架材は1段しかなく、下半分は脚。上半分は交叉ブレース付きのフレーム。交叉部のリングを見ると、ブレースの端部をリングに溶接している。ターンバックルとしての本来の役目は果たしてはいないが、このような小さい火の見ではその必要性も無いだろうから、可だろう。

半鐘は撤去されている。半鐘が無いものは火の見櫓として扱わない方もおられるが私は火の見櫓として取り上げている。照明器具がつけられているから、街路灯として夜道を照らし、地元住民を見守っているのだろう。となると、これは火の見櫓ではなく街路灯?

320

320

■ ドイツではぎっくり腰のことを「魔女の一撃」と言うそうだ。私も年に1、2回一撃を食らう。昨日(27日)の朝、庭に生え始めてきた雑草たちに「おじ(い)さんの一撃」を見舞ってやった。これから晩秋まで彼らとバトルを繰り返すことになるが、負けないようにしないといけない。

さて、本題。

今月(3月)は松本清張の作品について書かれた本を読んできた。昨日(25日)8冊目となる『清張地獄八景』みうらじゅん編(文春文庫2021年、500ページ近くある分厚い文庫)を上記の理由によりいつもより遅い朝カフェで読んだ。清張地獄とは過激なタイトルだが、まあ確かに、人を殺めるに至るのだからなぁ。

みうらじゅんという人については名前は知ってはいたが、何をしている人なのかは知らなかった。カバー折り返しの編者紹介をみると、**イラストレーター、エッセイスト、ミュージシャンなどとして幅広く活躍。**とある。新語・流行語大賞になった「マイブーム」は彼の造語とのこと。

この本には以下のような多彩な記事が収録されており、清張ファンにはうれしい1冊だ。

ドラマ化された清張作品に出演した船越英一郎とみうらじゅんとの対談

みうらじゅんが選ぶ清張作品ベスト20

北村 薫と有栖川有栖の清張作品をめぐる対談、佐野 洋と山村正夫の対談

清張の講演録(清張の講演録を読むのはたぶん初めて)

朝日新聞時代の同僚が語る松本清張、直子夫人が語る夫・松本清張

佐藤愛子が語る松本清張、開高 健との講演旅行の思い出

女性愛読者への手紙

京極夏彦、宮部みゆき(『松本清張傑作短篇コレクション』文春文庫を編んでいる)、大沢在昌によるトークショーの記録(2009年8月に松本清張生誕百年を記念して北九州・小倉で開かれた。*1)

脚本家・橋本 忍が語る現場秘話

・・・等々

松本清張を敬愛するみうらじゅんは**あえて「この1本!」みたいなものを選ぶとしたら――。僕は『ゼロの焦点』を挙げたいと思います。**(24頁)と書いている。

佐野 洋との対談で山村正夫(*2)も**短編だと『張込み』、長編なら『ゼロの焦点』ですね。**(355頁)と語っている。

僕も好きな作品として『ゼロの焦点』を挙げる(過去ログ)。新年度の読書は『ゼロの焦点』から始めるかな。

*1 京極さんが調べたところによると、清張原作のテレビドラマは315作品!にもなるとのこと。映画は35本。『黒革の手帖』はドラマ化されてよく知られている清張作品。

*2 **長年小説教室で講義し、宮部みゆきら多くの作家を育てた。**(356頁)

(再)火の見櫓のある風景 松本市島立 3脚〇3型 撮影日2021.03.27

■ この火の見櫓は2011年の5月に既に見ている。火の見櫓巡りを始めたのが2010年の5月だったから、ちょうど1年経った時だった。その頃はまだじっくり観るということはしていなかったようだ(過去ログ)。

メジャーを当てて柱間の長さを測ると1.2メートルだった。この櫓の平面は1辺が1.2メートル正三角形。櫓のサイズは逓減していない。見張り台の高さは梯子桟のピッチと段数から約7.2メートルと分かった。屋根頂部までの高さ(総高)は約10メートルと推測する。あまり美形ではないが、風景によく馴染んでいる。

屋根頂部の避雷針には大きな矢羽根付きの風向計が付いている。簡素なつくりの見張り台、床面は鋼板でつくられている。手すりに飾りは無い。

脚部 柱材と横架材とを斜材で繋ぎ、補強している。

柱の接合部 ボルト6本(=3本×2面)で接合している。下側の柱材は等辺山形鋼でサイズは65×65×*(厚さは測っていない)、上側はサイズダウンしている。横架材もブレースも柱材にボルトで留めている(下3本)。

コンクリート基礎に建設年が刻まれていた。文字が一部見えていないが、「昭和三十年四月五日」だろう。60年以上立ち続け、雨の日も風の日もずっと地域を見守り続けてきた火の見櫓。お疲れ様。

火の見櫓の隣に文字書き道祖神と双体道祖神が祀られている。設置されている案内板によると、双体道祖神は毎年子どもたちによって彩色されているという。

飯山市豊田にて 撮影日2018.04.22

◎ 3年前に訪れた飯山市豊田のマンホール蓋。過去ログをざっと確認してみたが、この蓋掲載漏れのようなので載せておきたい。

全国的にも有名な戸狩温泉スキー場のキャラクター、ミミズクの「とが坊」を蓋のセンターに大きく配し、周りを市の花ユキツバキとTOGARIという文字で囲っている。親しみがわくデザイン。

『木精』北 杜夫(新潮文庫1979年)、初読は1981年9月でその後再読を重ね、今回が7回目の再読(*1)。

人妻との不倫関係を清算するためにドイツに留学した青年医師が、帰国する直前トーマス・マンゆかりの地を辿る旅に出る。旅の終りに作家として生きることを自覚して『幽霊』を書き出す・・・。

不倫関係の清算などと書いてしまうと、なにやら俗っぽい小説のようだが、たまたま恋した女性が既婚者だったということだ。それはあたかも初恋物語のように初々しい。これぞ純文学。

**追憶はたちまちに訪れ、しばらくのあいだたゆたい、そして静かに消え去っていった。**(191頁)とあるが、この小説では現在と過去の追憶が織り合わされるように綴られている。**

**心の神話、いわば心理的な自伝ともいうべきものを、ぼくはどうしても書いておきたかった。**(256頁)、『幽霊』も、そしてその続編であるこの『木精』も、このような動機で成された作品だ。

**ぼくは椅子にかけた女に近づき、その腕を調べようとして、なにげなくその顔立ちを見た。すると、幼いころから思春期を通じて、ぼくが訳もなく惹きつけられていった幾人かの少女や少年の記憶が、たちまちのうちに、幻想のごとく立ちのぼってきた。あの切り抜いた少女歌劇の少女の顔にしても、たしか片側は愉しげで、もう一方の片側は、生真面目な、憂鬱そうな顔をしてはいなかったか。その女性―まだ少女っぽさが残っている彼女の顔は、あの写真の片面同様、沈んで、気がふさいで、もの悲しげだった。**(33頁)

蕁麻疹の治療のために往診して初めて会った女性の最初の印象はこうだ。若かりし頃、僕が惹かれていた女性に通じ、読むたびに魅かれる一文。

**君を愛したということは、或いはぼくの人生が表面的な不幸の形で終るにせよ、なおかつ幸福であったといえることにつながるのだ。倫子、ではさようなら。ぼくは自分のもっと古い過去の時代に戻っていかねばならない。それを書き造形することがぼくの孤独な凍えた宿命なのだから。**(262頁)

物語の終盤でこの恋を主人公はこのように総括する。そして『幽霊』を書き出す。

引用文中の下線は私がひいた。

*1 1981年9月 1996年5月 2000年6月 2006年9月 2012年3月 2015年3月 2021年3月

『木精』は繰り返し読むうちに製本がダメになり、本がバラバラになってしまいそう。この文庫本での再読は今回が最後。

■ 北 杜夫の『幽霊』(新潮文庫1965年発行)を久しぶりに読んだ。初めて読んだのは1981年。福永武彦の『草の花』もこの年に読んでいる。

**人はなぜ追憶を語るのだろうか。

どの民族にも神話があるように、どの個人にも心の神話があるものだ。その神話は次第にうすれ、やがて時間の深みのなかに姿を失うように見える。――だが、あのおぼろげな昔に人の心にしのびこみ、そっと爪跡を残していった事柄を、人は知らず知らず、くる年もくる年も反芻しつづけているものらしい。**

この魅力的な書き出しに、この小説のモチーフが端的に表現されている。そう、『幽霊』は心の奥底に沈澱している遠い記憶を求める「心の旅」がテーマの作品だ。幼年期から旧制高校時代までを扱っている。抒情的というか、やわらかな文体で書かれた小説だ。

**記憶というものは、どれほどの層をなし、どれほど複雑にいりくんだものなのであろうか。ここに述べている物語とは殆ど関わりのない現在となっても、僕はひょっと思いがけぬ昔の事柄を憶いだすことがある。**(173、174頁)

幼年期の記憶として母親の部屋の様子、父親の部屋の様子がそれぞれ2ページに亘って詳細に描かれている。このことだけで、北 杜夫の記憶力と描写力がわかるというもの。

松本平から見た北アルプスや美ヶ原はこの作品だけでなく、いくつもの作品で描かれているが(*1 *3)、いいなぁ と読むたびに思う。

北 杜夫の作品はこれからも読む機会があるだろう。

*1 **春、西方のアルプスはまだ白い部分が多かった。三角形の常念ヶ岳(*2)がどっしりとそびえ、その肩の辺りに槍ヶ岳の穂先がわずか黒く覗いていた。島々谷のむこうには乗鞍が、これこそ全身真白に女性的な優雅さを示していた。朝、アルプスに最初の光が映え、殊に北方の山々は一種特有のうす桃色に染るのであった。**『どくとるマンボウ青春記』(54頁)

*2 文中の表記

*3 **塩尻の駅を過ぎると、西の窓に忘れることのできぬ北アルプス連峰が遥かに連なっているのを、係恋の情を抱いて私は望見した。黒い谿間の彼方に聳える全身真白な乗鞍岳は、あたかもあえかな女神が裸体を露わにしているかのようであった。**『神々の消えた土地』(84頁)

一部過去の記事を再掲した(2012年3月17日)。

■ 『草の花』福永武彦(新潮文庫1956年、1981年45刷)

冬

第一の手紙

第二の手紙

春

結核に侵された肺の摘出手術を自ら強く希望し、手術中に死亡した汐見茂思が残した2冊のノート。そこには二つの愛の記録が綴られていた。

初読は1981年、40年近く前のことだった。なんとなく記憶に残っていたのは、「第二の手紙」に綴られている、汐見の藤木千枝子との恋と「春」の千枝子の手紙。小説には読むのにふさわしい年齢があると思う。あの頃の私は、孤独を志向する汐見の恋愛物語に共鳴できた(*1)。

汐見に召集令状が届いた。汐見は夜行列車で郷里に帰る予定の日の晩に開催される演奏会の切符を千枝子に送っていた。だが、千枝子は演奏会の会場に来なかった・・・。**彼女に切符などを送った子供っぽい僕の芝居げを憐れんだ。もし会いたいのならば、堂々と彼女の家を訪ねればよかったのだ。(後略)**(232頁)

なぜ彼女は来なかったのか、その真相が「春」の章で明かされる。汐見に2冊のノートを託されていた私は汐見の訃を彼の友人たちに伝えた。既に結婚していた千枝子にも手紙を書いて知らせていた。ノートを読む意志があるならば、送ることも。だが返事はなかなか来なかった。ようやく届いた千枝子からの長い手紙。

**なお汐見さんのお書きになりましたものは、どうぞあなたさまのお手許にとどめておいて下さいませ。わたくしがそれを読みましたところで、恐らくは返らぬ後悔を感じるばかりでございましょうから。**(254頁)

*1 敢えて内容は書かないが、私には「第一の手紙」の章は不要。

(再)松本市笹賀 3脚66型 撮影日2021.03.20

■ 毎年桜花爛漫の時に撮っている火の見櫓。初めて見たのは2012年6月、火の見櫓巡りを始めて2年後のことだった。

美しい屋根の条件はフォルムがアサガオに似ていること。屋根の反りのカーブが実に好い。

この写真だと分かりにくいが、梯子を見張り台の床面から突出させて、手すりの上まで伸ばして、柱に固定している。

地上から踊り場までは外付け梯子を設置してある。梯子に手すりを付けてあるのは親切。見張り台の梯子の取り付け方にも昇り降りしやすいようにという配慮が見られる。

美脚の条件は次の2点

脚の下端までトラス構造でつくられていること

脚の上部相互をアーチ形部材で繋いでいること

この脚部は美脚の条件を満たしている。

360

360

■ 週2回、火曜日と木曜日か金曜日の朝7時半過ぎから朝カフェ読書、松本市渚のスタバで小一時間「ホットコーヒーのショートをマグカップで」飲みながら本を読んで過ごしている。

朝カフェ読書は今や非日常なひと時ではなく、日常的なひと時となった。昨日(19日)は『新型コロナの科学 パンデミック、そして共生の未来へ』黒木登志夫(中公新書2020年)を読んだ。

**新型コロナ解析の集大成。(中略)厖大な情報がわかりやすくまとめられている**と帯にあるが、まさにその通りで、本書で著者の黒木氏は新型コロナに関するテーマを網羅的に取り上げ、海外の情報も相当取り込んで、それぞれについて分かりやすく解説している。

「はじめに」で**「新型コロナをコントロールできない国は、経済のダメージも大きい」**と指摘しているが、これは単なる印象に基づく記述ではない。2020年前半期のGDPの前年度比と人口100万人あたり死亡者数の相関を示すグラフから客観的なデータとしてこのことが読み取れる(294頁)。他にもいくつものグラフが示され、論述を裏付けている。

黒木氏は本書で厚生労働省がとって来たPCR検査の対応について手厳しく批判している。いつも引用ばかりで気が引けるが・・・、

**新型コロナウイルスによる感染を証明するためには、PCR検査によってウイルスゲノムを検出するほかなく、したがって、PCR検査なくしてコロナ対策はあり得ない。**(174、175頁)

**PCR検査が100%でないことを強調し、検査を広げた場合、偽陽性者が増え、医療が崩壊するという内容であった。PCR検査を広げると医療崩壊になるという論理は、本末転倒である。感染者を見つけることが、新型コロナ対策の基本である。**(180頁)

**感染しても無症状の若者が街を歩き、無症状者からの感染が半数を占めているのが明らかになった今、無症状者への検査こそが、感染予防にとって重要な意味を持っている。**(222頁)

印象に残った一文。**新型コロナウイルスは、われわれと共生の道を選んだのだ。**(293頁)

おすすめしたい1冊。

360

360

■ 福永武彦の『草の花』(新潮文庫1956年発行)を読み始めた。初読は1981年、今から40年!も前のことだ。福永武彦の『忘却の河』を読み、続けてこの小説を読んだ(ことが当時のメモ書きから分かる)。その後、再読したような気もするがはっきりしない。この小説のキーワードは『忘却の河』と同じ、孤独。過去ログ

出勤途中の朝カフェでこの暗い小説を読もうとは思わない。

それで、朝カフェで『新型コロナの科学』黒木登志夫(中公新書2020年)を読み始めた。新型コロナウイルスに関する本(新書)がいろいろ出版されているから、どれを読もうかと迷ってしまうが、総じて中公新書は中身が濃いと私は感じているし、本書の巻末に引用資料のリストが細かな文字で19ページも載っていることもあり、この新書に決めた。

どのようなテーマであれ俯瞰的に全体像を捉えたものを読みたいと常々思っているから、**どこまで解明されたか―研究の最前線を一望する**という帯の一文にも惹かれた。

360

360

■『松本清張「隠蔽と暴露」の作家』高橋敏夫(集英社新書2018年)を読んだ。

この書名から、え、松本清張って暴露しただけでなく隠蔽もした作家なのか? と誤解してしまう。だが、著者は第二章「隠蔽と暴露」という方法 で次のように説明している。**わたしが松本清張の方法を「隠蔽と暴露」と呼び、「隠蔽を暴露する」あるいは「隠蔽に抗して秘密または真相を暴露する」と呼ばないのは、圧倒的な勢力による巨大な秘密の形成および隠蔽と、それに立ちむかう個々の小さな暴露という二者の非対称性を、つよく意識しないわけにはいかないからだ。**(55頁)

この新書を再び読み始めてまず感じたのは、著者は松本清張の作品が好きなんだな、ということ。論考の対象として読む前に好きな作品だから読んできた、と感じる。

**(前略)松本清張は、一見穏やかでなにごともないような日常からときおり立ちあがる「何故だろう、何故だろう」という疑問を入り口に、(中略)個人の暗い欲望の発露から、政財官界の汚職、疑獄、国家規模のたくらみ、重大機密、戦争に関する過度の機密保護まで、さらには国家間の密約やグローバル化する世界での経済的不正、政治的謀略までをも、その幾重もの陰謀の黒い企てもろともにさぐりあて、それを暴露し、しずかに告発しつづけた。**(13、14頁) 著者が「はじめに」に書いたこの一文は松本清張の仕事の本質を的確に示していると思う。

今週は松本清張に関する本を読んだ。

「日本の黒い霧」や「昭和史発掘」など、厖大な史料を読み解いて書かれたノンフィクションを再読する気力はないが、小説を何作か読みたいと思う。『ゼロの焦点』『球形の荒野』『火の路』『Dの複合』・・・。

松本清張記念館(北九州市)にも行きたい。

360

360

『清張ミステリーと昭和三十年代』藤井淑禎(文春新書1999年)

■ 松本清張の作品を手がかりに高度成長期の社会を論じている。「砂の器」では映画館事情、「発作」(*1)「潜在光景」ではサラリーマンの通勤事情、「坂道の家」では小売店の盛衰、というように。

著者が指摘するように、松本清張が高度成長期とがっぷり四つに組むことで、それまでのミステリーが足を踏み入れたことがないような時代・社会へ鋭く迫っていったことから、清張作品からこのような論考が可能なわけで、清張以前の「探偵小説」では無理だろう。

作品そのものの論考、作品論を期待して読むと、物足りなく感じてしまうかもしれない。

*1 「発作」はたぶん未読作品。