360

360

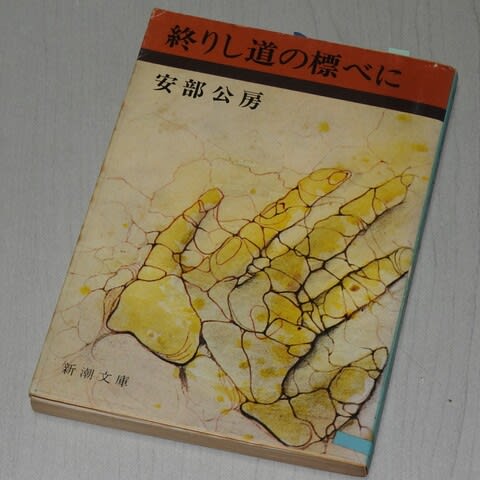

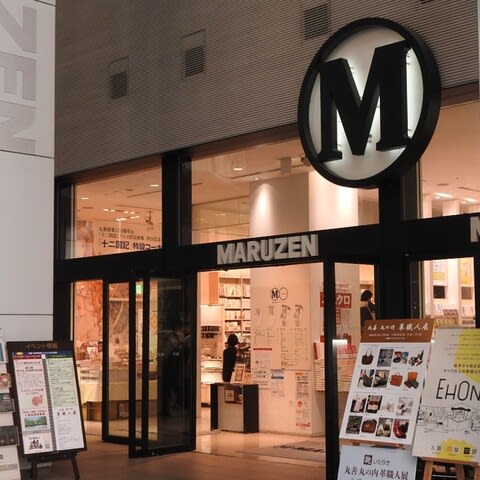

■ 『国道16号線 「日本」を創った道』柳瀬博一(新潮文庫2023年)を読んだ。『カワセミ都市トーキョー』(平凡社新書)を読んで、同じ著者のこの本を読んでみようと思い、今月(4月)20日に東京駅前の丸善で買い求めていた。

国道16号線についてはウィキペディアに詳しい。この国道は、神奈川、埼玉、千葉をつなぐ東京都を取り囲むようなルート。東京湾の入口で陸路では繋がっていないのに(*1)、法律上、起点・終点が横浜市になっていて環状道路として扱われているのか、国道に詳しくないので分からない。ウィキペディアによると、環状国道は16号線の他には302号線だけとのこと。

**日本の歴史の中心には、有史以来現代に到るまで、1本の道が走っている。「国道16号線」だ。**(3頁)著者の柳瀬さんはこのように書き出し、最終第6章の最後の方で**本書で、私は、一見まったく関係のないさまざままな時代のさまざまな人間の営みが1963年生まれの新しい環状道路である国道16号線沿いにミルフィーユのように積み重なっていることを描写してきた。**(263頁)と、まとめている。

第1章 なにしろ日本最強の郊外道路

第2章 16号線は地形である

第3章 戦後日本音楽のゆりかご

第4章 消された16号線 ― 日本史の教科書と家康の「罠」

第5章 カイコとモスラと皇后と16号線

第6章 未来の子供とポケモンが育つ道

各章の章題に、本書が論じている内容が広範囲に及んでいることが示されている。また、三浦しをんさんの解説からも、柳瀬さんがいろんなことに興味をお持ちだということが分かる。だから**風呂敷を広げまくって書いてみよう(後略)**(あとがき、270頁)と思った、というのも頷ける。本書はまさにそのような内容だ。

『カワセミ都市トーキョー』で著者の柳瀬さんは人間とカワセミが好む地形が同じだということを論じていた。その地形とは湧水起源の小流域源流。『国道16号線 「日本」を創った道』でも柳瀬さんはこの地形を論じている。そのポイントは次の通り。**私の仮説は、「山と谷と湿源と水辺」がワンセットになった小流域地形が人びとを呼び寄せた、というものだ。**(81頁)この小流域地形が東京湾を取り囲むように並び、それらをつなぐように通っているのが国道16号線、というわけだ。

人間が好み、求めるのが小流域地形ということは大昔から変わらない。だから、そこを次々つないでいる国道16号線沿いに、人間の営みの結果としての歴史、文化(旧石器時代、縄文時代の遺跡、中世の城も点在する)が重層している、という理路は分かる。なるほど。 柳瀬さんは人間の営みが積み重なる様をミルフィーユに喩えているが、このことにも柳瀬さんの興味対象の広さが出ているだろう。

柳瀬さんは人間の営みが積み重なる様をミルフィーユに喩えているが、このことにも柳瀬さんの興味対象の広さが出ているだろう。

柳瀬さんは、注意深く次のように書いている。**もちろん、文明の発達は、地理的な条件だけで決まるわけではない。その土地で発達した個々の文化・文明、土地に根差した権力者の力が、歴史の数々を左右する。**と、想定される指摘を踏まえ、**それでも舞台装置としての地理的条件が、時代ごとのそれぞれの地域の文明の発展に影響を及ぼしてきたことは間違いないはずだ。**と続けている。(267頁)これが、国道16号線が「日本」を創った道であることを論ずる、基本的なスタンスであろう。

なかなかおもしろい論考を読んだ。読書っていいなぁ。

*1 富津市富津岬 ~ 横須賀市観音崎は海路。『ふしぎな国道』佐藤健太郎(講談社現代新書2014年)には鹿児島市から種子島、奄美大島を伝って沖縄の那覇市へ達する国道58号の海路が紹介されている。(137頁) 国道に海路があるということがクイズ番組で出題されていた。

①

① ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤ ⑥

⑥ ⑦

⑦

1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9 10

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16

1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9

10

10 11

11 560

560

360

360

360

360 490

490