(再訪:過去ログ) 富士吉田市上吉田の火の見櫓 撮影日170826

日本三奇祭のひとつに数えられ、国の重要無形民俗文化財にも指定されている吉田の火祭り

■ 毎年8月26日、27日に行われている北口本宮富士浅間神社と摂社の諏訪神社の火祭りでは、明神神輿と御山神輿が通りを練り歩いた後、夕方6時過ぎにこの火の見櫓を潜って御旅所となっている後方の上吉田コミュニティーセンターへ向かう。その時、火の見櫓に張られた注連縄を明神神輿の屋根の鳳凰のくちばしで切って進む。

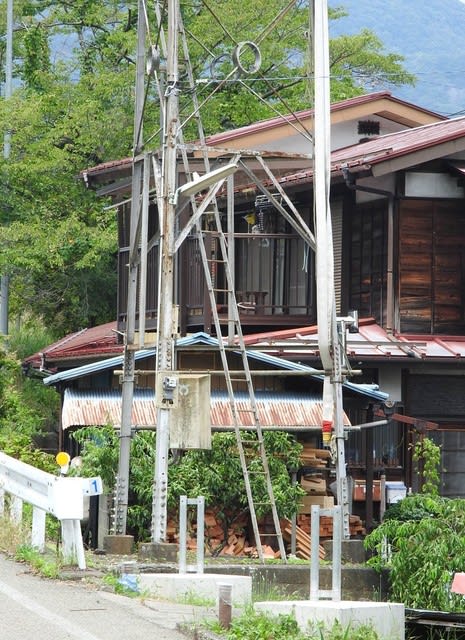

この火の見櫓は神輿に遷御された神様を迎え入れる重要な役目を負っていて、単なる火の見櫓ではない。これ程大勢の人たちに注目される火の見櫓は他に無いだろう。この火の見櫓の脚は大きく開いているが、その個性的なフォルムは神輿が潜るためとの説明がなされている。

以下、何枚かの写真を載せて吉田の火祭りの様子を紹介したい。

火の見櫓の昼 御旅所と鎮火祭と書かれた祭り提灯 1対のモミの木、注連縄

火の見櫓の夜 祭り提灯に明かりが灯る。御旅所の前の大松明が燃えている。

上吉田コミュニティーセンター側から火の見櫓を見る。独特なフォルムは富士吉田のアールヌーボー。大松明が準備されている(写真右下)。

富士山と火の見櫓 歩道に大松明が準備されている。

注連縄が切れた直後 紙垂が揺れている。

明神神輿に続き真っ赤な御山神輿が火の見櫓を潜って御旅所に向かう。注連縄は切れてなくなっている。

明神神輿が御旅所に入る瞬間。御山神輿が続く。

通りに建てられた高さ約3メートルの大松明に一斉に点火される。大松明の数、今年は90個余。

この火祭りは鎮火祭とも呼ばれているが、それは富士山の噴火を鎮めるという意味とのことだ。なだらかな坂道に大松明が連なる様は富士山の噴火で流れ下る溶岩の表現のようで、それを御して富士山と共に暮らすいう地元住民の意志を見た思いだった。

①

① ②

②

①

① ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤

①

① ②

② ③

③