■ 7月の読了本はこの2冊。

前々から読みたいと思っていた『利己的な遺伝子』リチャード・ドーキンス/紀伊國屋書店をようやく読むことができた。読んだ、ということだけで満足。

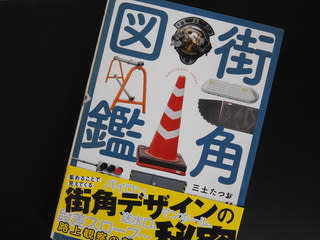

『街角図鑑』三土たつお編著/実業之日本社 街角にあるものを観察することを趣味にしている人は多い。この本にはいろんなものが取り上げられている。マンホール蓋も載っていたので、買い求めて読んだ。載っている写真をただ見るだけでも楽しい本だった。マンホール蓋の写真の撮り方も参考になった。たかがマンホール蓋だが、なかなかディープ。

*****

いとこのH君も街角観察が趣味。以前ある雑誌に「街のABC・・・」という記事を連載したことがあった。

先日H君と会ったが、その際あることのお祝いに『街角図鑑』を彼にプレゼントしたので手元にない。