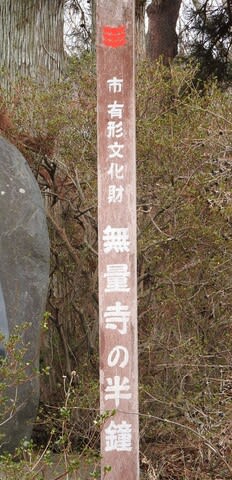

(再)塩尻市片丘 3無無無型(脚無し、屋根無し、見張り台無し) 撮影日2022.03.27

■ 簡易な火の見櫓。以前見た時は雑草に覆われ、緑化火の見状態だった(過去ログ)。27日(日)に塩尻市片丘にある無量寺の半鐘を見に出かけた。帰路、この火の見櫓を観察した。

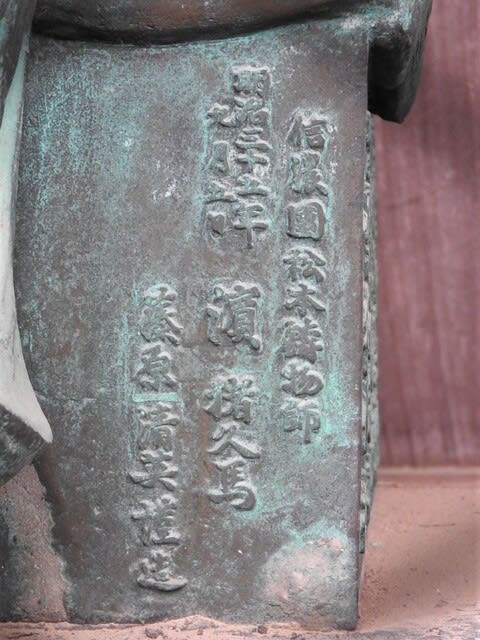

いままで半鐘にあまり注目してこなかった。見張り台に設置されている半鐘の細部を地上から観察することは難しいので。だが、辰野町小野下町の火の見櫓に吊り下げられている半鐘が松本の濱猪久馬という鋳物師の作であることが分かり、また松本市内で保管されている半鐘も濱猪久馬によって製作されたことが分かったことなどから、半鐘に関心を持つようになった。無量寺まで出かけて本堂に吊り下げられている半鐘を見てきたのも、このような事情による。

梯子の上端に等辺山形鋼の腕木を出し、先端に付けたフックに半鐘を吊り下げている。半鐘の表面には乳や帯などの意匠が施されている。帯の交叉部を〇で囲ったが、ここが撞座。鐘を鳴らすときはこの撞座を木槌で叩く。

半鐘は梯子の右側に吊り下げてある。右利きの人が多いから、位置に問題はない。撞座の位置が気になる。この位置だと叩きにくい。他の部分を叩いても鳴るけれど、やはり正しく撞座を叩きたい。フックの向きが変わってしまったのかもしれない。

「もう叩かないんだからいいでしょ、そんなこと」などと思ってはいけない。

420

420

420

420

①

① ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤ ⑥

⑥ ⑦

⑦ ⑧

⑧ ⑨

⑨

①

①

②

② 480

480

360

360

360

360