1528 火の見柱 大町市社 2024.11.30

山の寺生活改善センター(大町市社)の板木

『水辺の環境学 生きものとの共存』『続・水辺の環境学 再生への道をさぐる』桜井善雄(新日本出版社1991年、1994年)

■ 友人のIT君から借りた上掲本2冊を読んだ。ともに30年も前に出版された本。水辺の環境保全の必要性を論じている。

そのころは治水という観点のみから河川改修が盛んに行われ、水辺の環境が大きく変わってしまうという結果を招いていた。著者はそのような状況を各地に取材し、環境保全という観点から課題を指摘している。そして、その解決策について、先進国であるドイツなどの事例を紹介している。

例えば「ブランケット」と呼ばれる河川改修について、著者は次のように紹介している。**ブランケットの造成は、漏水防止には有効な工法の一つであるし、また造成された平坦な高水敷は、野球グラウンド、公園、ゴルフ練習場などにも利用できる。しかし一方で、このような工法は、河岸帯の自然環境を広い範囲にわたって犠牲にすることも事実である。(後略)**(106頁)

これは長良川の下流域の事例。かつてここにはヨシやヤナギ類などの植物群落があり、付近の浅瀬には多種の水生植物の生育も確認され、魚類や野鳥たちの生活・繁殖の場所になっていたという。

『続・水辺の環境学』はサブタイトルが「再生への道をさぐる」となっている通り、環境保全を考慮せずに行われた治水のための河川改修によって失われた水辺の環境を取り戻すために、再び行われた河川改修事例の紹介。

治水から利水、そして環境保全へと大きく変化してきた河川の捉え方。今現在、どのように論じられているのか、勉強してみたい。

この辺で切り上げて、本を読まなきゃ。

■ 安部公房の『砂の女』(新潮文庫)の発行は1981年2月25日。この頃も安部公房を読んでいたから直後の1981年3月2日に買い求めて読んでいる。このブログを検索して、2008年12月、2020年12月にも読んでいることが分かった。ブログを始めた2006年より前にも読んでいると思う。

人間の存在を根拠づけるのもは何か、人間は何を以って存在していると言うことができるのか・・・。人間の存在の条件とは? 安部公房はこの哲学的で根源的な問いについて思索し続けた作家だったと、『箱』の読後に書いたが(2024.05.29)、『砂の女』にもこのまま当て嵌まる。

砂浜へ昆虫採集に出かけた男が、砂丘の大きな窪みの底の一軒家に閉じ込められる。脱出を試みる男と、男を引き留めておこうとするその家で暮らす女。蟻地獄的状況。最後に、男は脱出可能な状況になるが、脱出せずに女とともに留まる。その結果、男は失踪者となる。

この小説の最後のページに主人公の男・仁木順平を失踪者とするという審判結果が表示されている。奥さんの失踪宣告の申立に対する家庭裁判所の審判だ。

**(前略)不在者は昭和30年8月18日以来7年以上生死が分からないものと認め、(後略)(230頁)** 7年以上生死が分からないと死亡したものとみなされる。仁木順平は自らの意志で砂の穴の底の家で生きているのに。この小説のテーマがここに象徴的に示されている。

小説ではそのプロセスが描かれているが、なるほど、ありかもなと思わせ、説得力がある。安部公房の作品の中では読みやすい。

新潮文庫23冊 (戯曲作品は手元にない。再読した作品を赤色表示する。*印の作品は絶版)今年(2024年)中に読み終えるという計画で3月にスタートした安部公房作品再読。11月25日現在19冊読了。あと4冊!

新潮文庫に収録されている安部公房作品( 発行順)

『他人の顔』1968年12月

『壁』1969年5月

『けものたちは故郷をめざす』1970年5月

『飢餓同盟』1970年9月

『第四間氷期』1970年11月

『水中都市・デンドロカカリヤ』1973年7月

『無関係な死・時の壁』1974年5月

『R62号の発明・鉛の卵』1974年8月

『石の眼』1975年1月*

『終りし道の標べに』1975年8月*

『人間そっくり』1976年4月

『夢の逃亡』1977年10月*

『燃えつきた地図』1980年1月

『砂の女』1981年2月

『箱男』1982年10月

『密会』1983年5月

『笑う月』1984年7月

『カーブの向う・ユープケッチャ』1988年12月*

『方舟さくら丸』1990年10月

『死に急ぐ鯨たち』1991年1月 ※1

『カンガルー・ノート』1995年2月

『飛ぶ男』2024年3月

『(霊媒の話より)題未定 安部公房初期短編集』2024年4月

※1 『死に急ぐ鯨たち』は「もぐら日記」を加えて2024年8月に復刊された。

■ 八剱神社(諏訪大社上社摂社)は諏訪湖御神渡神事を執り行うことで知られている。この神社の前に火の見櫓が立っていることをしばらく前に知った。それ以来行きたいと思っていたが、多忙で・・・(と言い訳)。ようやく一昨日(22日)行くことができた。

1527 諏訪市小和田 444型トラス脚 2024.11.22

あまり撮らないアングル

見張り台の高さは9~10mくらいあるかと思われるが、途中に踊り場を設けておらず、1本の梯子を直登するようになっている。

がっちりつくられた反りの強い屋根。程よい大きさの蕨手。屋根の中心から吊り下げられたつるりんちょな半鐘。

見張り台の手すりの外側にぐるっと設置された横材(バー)は消火ホースを掛けるためだろう。一部下方に曲がっていることからそう判断した。横材の設置位置が見張り台の高さの推定値が妥当であることを裏付ける。見た目には無い方が好ましいが、必要なものだから仕方ない。スピーカーやサイレンが設置されていないのは好ましい。

トラス脚の正面だけ上部をアーチ部材で繋いでいる。お迎えゲート的なことを意図したデザインだと思われるが、構造的にも好ましい。4面すべてにアーチ部材を取り付ければ尚好かった。

消防信号板を脚に取り付けてある。何回も書くが、これは見張り台に取り付けて信号を見ながら半鐘を叩けるようにするのか好いと思うが、なぜかそうしてあることは少ない。なぜだろう・・・

Before 2012.07.14

After 2024.11.22(再)辰野町平出 444型複合脚(正面開放他面交叉ブレース)

■ 岡谷市の川岸から県道14号で辰野町へ向かう。辰野町平出に立っているこの火の見櫓、今から12年前の2012年に見た時と屋根が替わっていた。火の見が跨いでいる倉庫も更新されていた。

屋根を修復した事例や屋根を撤去してしまった事例は知っているが、屋根をつくり替えた火の見櫓をみたのは、たぶん初めて。こんなことがあるんだ! びっくり。

更新後の屋根と櫓とのミスマッチ感、デザインはトータリティだということがよく分かる事例だ。

■ 岡谷市の川岸は諏訪湖から流れ下る天竜川の両側に形成された河岸段丘に集落が連なるところ。川岸西地区にまだ見ていない火の見櫓があることをひのみくらぶ会員の投稿で最近知った。

以下のような予定を立てて昨日(22日)実行した。まず岡谷市川岸西の火の見櫓を見る。それから辰野町を通って伊那市高遠町へ行き、火の見亭でラーメンを食べる。その後、茅野へ出て、久しぶりに大麦小麦へ行く。それから諏訪市でまだ見ていない火の見櫓を見て帰る。以上で一日要し、走行距離は約130kmだった。

1526 岡谷市川岸西 3〇無型 脚は判断し難く・・・2024.11.22

写真で分かる通り、火の見櫓は集落内のかなり狭い生活道路脇に立っている。

この火の見櫓は河岸段丘の地形を利用した「高さかせぎ」といえる。なかなか好いロケーションだ。

土地に高低差があるために、こんなアングルの写真を撮ることができた。

柱3本の櫓。正面に梯子を外付けしてある。正面の垂直構面にはブレースが設置してない。他の2構面には片掛ブレースが設置してある。変則的な構成の櫓だ。屋根は陣笠。下地組を確認しなかった・・・。

この脚の分類、どうしようか。複合脚。道路側の正面は斜材が入っていない。残り2面は短い脚だがタイプとしてはロング3角脚とするか・・・。なんとも判断が難しい。

実はこの火の見櫓を見る前にもう1基見たが、なんとなく前に見たような気がするなぁと思った。帰宅して確認すると、既に見ていた(過去ログ)。

(再)伊那市高遠町西高遠 444型トラス脚 2024.11.22 ①

①  ②

②

①2018.10.06撮影 ②2024.11.22撮影

■ 伊那の高遠に火の見亭という名前のラーメン店があり、昨日(22日)に行ってきたことは前稿で書いた。火の見亭の隣に立っている火の見櫓は既に2018年10月6日に見ている(写真①)。昨日も6年前と変わらぬ姿で立っていた(写真②)。 店主によると、2年ほど前にこの火の見櫓を撤去するという話もあったという。ヤバ。

店主によると、2年ほど前にこの火の見櫓を撤去するという話もあったという。ヤバ。

改めてこの火の見櫓を見る。

反りのついた方形(ほうぎょう)の屋根のてっぺんの避雷針には存在感たっぷりな飾りがついている。蕨手はついていない。表面がつるりんちょな半鐘。見張り台は四隅を大きく隅切りした4角形(純粋に幾何学的にみれは8角形だが)で、二股の方杖を角に突いている。床にはU形の開口。その上部に同形の手すりがある。安全上の配慮だ。梯子を床面から突き出して上まで伸ばしている。これは上り下りしやすいようにという配慮。手すり子は縦しげで飾りなし。

外付け梯子から櫓内へ入る開口部廻りのデザインに注目。逆U形の開口部の両側に飾りがついている。見張り台には無いけれど。梯子の支柱を開高の縦枠に留めるために上部の幅を広げている。そのカーブが手工芸的で好ましい。小屋根の下の半鐘は乳や帯付きの鋳造品。二つの半鐘が撤去されずにあるのは嬉しい。

トラス脚に消防信号板が設置されている。脚の直上の横架材に施工した会社が分かる銘板が設置されていた。昼時が過ぎてお客さんがいなかったので、店主に半鐘の叩き方を説明した。「東京スカイツリーより東京タワーが好きだ」と店主。私も同じ。

来年(2025年)の桜の季節にまた来よう・・・。

■ 国民皆学を目指して1872年(明治5年)に「学制」が公布された。これを受けて、1873年、1874年、1875年に多くの学校が開校している。1874年に開校した塩尻市宗賀小学校(前身は旧洗馬学校)は今年2024年に開校150周年を迎えた。これを記念して地元宗賀地区の住民が旧洗馬学校の模型をつくって寄付したという。その熱意がすばらしい!

宗賀小学校開校150周年記念式典が今月(11月)16日に開催され、模型が公開された、と新聞記事で知った。式典後、模型は宗賀支所で展示されるという。

早速18日に出かけて見せていただいた。模型はまだ倉庫に置かれていた。写真撮影を了解していただき、何枚も撮った。塩尻市の市民地域部 宗賀支所長のNさんが模型のバックに、とグレーの衝立を設置してくださった。

旧洗馬学校復元模型(縮尺1/30)

右側面を見る

裏側を見る グレーの壁面でこの先に続く校舎を省略したことを示している。

この模型製作に関わったかわかみ設計室の川上さんの文章によると、模型をつくるのに必要な資料はわずかだったとのことで、資料を集めたり何度も開智学校を見に行ったりして試行錯誤、復元模型用の図面を描いたとのこと。すばらしい!

小屋組みも表現されている。

Nさんから、模型はケースに入れて宗賀支所の玄関ホールに展示する予定と伺った。

旧洗馬学校は国宝の旧開智学校と同じく立石清重がつくっている(設計・施工)。旧開智学校は木造2階建てだが、模型写真から解る通り、旧洗馬学校は木造3階建てだ。だが、雰囲気が似ていると思う。

より多くの人に見て欲しいなと思って「松本市との共同企画として旧開智学校で一定期間展示したらどうでしょうか」と提案した。川上さんにも話してみよう。

▲ この写真のみ2024.11.18撮影

1525 塩尻市宗賀 366型トラスもどき 2024.11.16

■ 火の見櫓めぐりを始めたのは2010年の5月だが、この年の11月13日にこの火の見櫓を見ていた。だが、ブログには載せていなかった。あの頃は撮った写真の整理もきちんとしていなかった・・・。新たに番号をつけて載せる。

平面が3角形の櫓に6角形の屋根、同じく6角形の見張り台。366型は中信地域で最も多いタイプ。脚は分類したが、屋根を見張り台はまだ分類できていない。屋根下に半鐘と共に木槌を吊り下げている。

消防団詰所の外付け階段をさらに伸ばして火の見櫓と繋いでいる。建設当初は火の見櫓に外付け梯子が設置されていたのではないか、と思う。注意深く観察すれば、このことが確認できるかもしれない。いつも課題を残してしまう。

トラスもどきの脚

■ このところなかなか読書に時間が割けない。やらなければいけないことの優先順位を変えて、読書を上位にすればよいのだが、そうもいかず・・・。これ程の積読状態は初めてだと思う。他に安部公房も読まなきゃ・・・。

『五色の虹 満州建国大学卒業生たちの戦後』三浦英之(集英社文庫2017年)第13回 開高 健ノンフィクション賞受賞作。

■ 少し前のこと。塩尻の「本の寺子屋」で9月8日に行われた三浦英之さん(朝日新聞記者・ルポライター)の講演を聴いた。講演会場で講演内容とも重なる本書を買い求めた。他にも読む本があったために、なかなか読めなかった。

講演を聴くまで満州建国大学という大学があったことすら知らなかった・・・。

満州建国大学は日中戦争の最中(1938年)、日本が満州国に設立した大学。日本、朝鮮、中国、モンゴル、ロシアという五つ民族から選ばれたエリートたちが学ぶ。「五族協和」というスローガンを実践し、日本の傀儡国家を担う人材育成を狙うという国策大学だ。この大学は日本の敗戦に伴い満州国が崩壊したことで消滅する(1945年)。開学からわずか8年で。

本書はこの大学で学んだエリートたちの戦後のルポ。著者の三浦さんは国内はもとより、大連、長春、ウランバートル、ソウル、台北等に卒業生を訪ねる旅をする。

カザフスタンのアルマトイ国際空港。第六期生の元ロシア人学生のゲオルゲ・スミルノフさんと宮野 泰さんは65年ぶりの再会を果たす。

「スミルノフ!」「ミヤノ!」

宮野さんは5,000キロ離れた日本からはるばるカザフスタンまでやって来たのだ。再会のシーンには涙が出た。加齢とともにますます涙もろくなった。

アルマトイに残された日本人抑留者たちの墓参りをする宮野さん。その時のことを三浦さんは次のように書いている。

**「日本から来ました」という声だけが私の耳に届いた。

それが、宮野が「彼ら」にかけることのできる精一杯の言葉だったのだろう。(中略)六五年前、宮野もまた中央アジアのキルギスの地で、彼らと同じように生活していた。そして六五年後の今、土の中にいる人々と土の上にいる自分とを分けたものは、ほんの少しの偶然でしかなかったことを、彼は誰よりも知り抜いていたに違いない。(292頁 太文字化は私による)

生きるとはどういうことなんだろう・・・。生きているということはどういうことなんだろう・・・。

ガラスの高層ビルを背にする東京駅 2024.11.03

ガラスは東京駅の外装の化粧煉瓦とは対照的で、時間の経過とともに表情が味わい深く変化していくということがない。

■ 今月(11月)3日、友人と鎌倉に行く約束をして東京駅で待ち合わせしていた。待ち合せ場所は八重洲中央口改札。そのすぐ近くのカフェ(JAPAN RAIL CAFE)で『大阪・関西万博「失敗」の本質』松本 創 編著(ちくま新書2024年)を約束時刻の10分前まで読んでいた。読む時間があろうがなかろうが、本を常にリュックに入れて持ち歩いている。それは旅行の時も変わらない。

大阪・関西万博については、パビリオン建設が遅々として進んでいないことを時々メディアが報じている。それにしてもまだ開催前だというのに、本書ではなぜ「失敗」だと断じているのか。

私は万博には関心がなく(NHKの世論調査によると関心がない人は62%、読売新聞では69%に達したという。本書9頁)、会期中に出かけようとは思っていない。だが、本書が明らかにする万博の失敗の理由については知りたいと思った。

本書は次のように全5章から成り、各章異なる執筆者が担当している。

第1章 維新「政官一体」体制が覆い隠すリスク 万博と政治

第2章 都市の孤独「夢洲」という悪夢の選択 万博と建築

第3章 「電通・吉本」依存が招いた混乱と迷走 万博とメディア

第4章 検証「経済効果3兆円」の実態と問題点 万博と経済

第5章 大阪の「成功体験」と「失敗の記憶」 万博と都市

目次が示すように、政治、経済、メディア、都市、建築というテーマからこの万博を論じ、問題点を指摘している。万博の裏側の政治事情など、全く知らないし、その他のテーマについても知らないことばかりで、なるほど、そういうことなのかと、知ることも多く、勉強になった。

万博は2025年4月13日に開幕する予定だが、間に合うのだろうか。会期中に大きなトラブルは起こらないだろうか・・・。本書を読んで今まで以上に気がかりになった。

これからはメディアが報ずる万博に関する情報に注意するようになると思う。

①

①

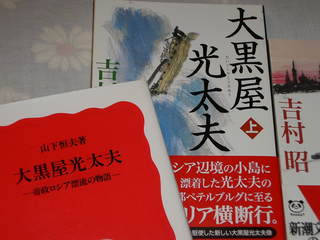

■ 大黒屋光太夫の漂流記は2006年に『大黒屋光太夫』吉村 昭(新潮文庫)、『大黒屋光太夫 ―帝政ロシア漂流の物語―』山下恒夫(岩波新書)を読んでいる(写真①)。 ②

②

『あきらめなかった男 大黒屋光太夫の漂流記』小前 亨(静山社 2023年 児童書 図書館本)を読んだ(写真②)。

私が暮らす村では読書習慣を身につけ、それを大切にして欲しいという願いから、毎年ファーストブックを4か月児に、セカンドブックを1年生に、そしてサードブックを6年生にプレゼントしている。

『あきらめなかった男 大黒屋光太夫の漂流記』は図書館運営委員会(私も委員のひとり)がサードブックとして推薦した10冊の本の1冊。この児童書のタイトル「あきらめなかった男」が気に入って、図書館から借りて来て読んだ。

本の帯にこの本の内容が簡潔に記されているので、引く。**鎖国時代に北の孤島へ漂着。命は助かっても国へ帰れる見込みはなかった。それでも決してあきらめず、ついにロシア女帝から勲章をもらって帰国した日本人がいた。島から半島、ロシア本土、そして帝都へ― 仲間を連れて可能性を追い求めた信念の10年**

この引用文中、北の孤島とあるのはアムチトカ島、半島とはカムチャッカ半島、そして帝都とはサンクトペテルブルクのこと。

著者の小前 亨さんはあとがきにジュール・ヴェルヌの『十五少年漂流記』の影響で、子どもの頃から漂流ものの小説が大好きだったと書いている。私も『十五少年漂流記』を小学生の時に読んだという記憶がおぼろげながらある。

『あきらめなかった男 大黒屋光太夫の漂流記』を読んで、生きて日本に帰るという光太夫の強い意志と仲間を励まし、まとめたリーダーシップに感銘を受けた。

光太夫は辺見じゅんさんの『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』(文春文庫)に紹介されている山本幡男さんとよく似た人だなと思った。第二次世界大戦敗戦後にシベリヤに抑留された仲間を、希望を捨てることなく必ず生きて帰還するのだと励まし続けた人。決定的に違うのは光太夫は生きて日本に帰ったけれど、山本さんは病魔に襲われ、亡くなってしまったことだ。

『あきらめなかった男 大黒屋光太夫の漂流記』を希望した6年生が33人中2人いたとのこと。どんな子だろう。読後の感想が聞きたいなぁ。

■ JR北鎌倉駅のすぐ近くの円覚寺(えんかくじだと思っていたが、リーフレットには円覚寺にえんがくじとルビがふられている。覚えておこう)、明月院を見て徒歩で鶴岡八幡宮へ向かう。この間、距離はおよそ1.6km。途中、道路沿いのお店で食事をする。

4 鶴岡八幡宮

お決まりのアングルで写真を撮る。背景は真っ青な空。晴れ男効果抜群、この日は朝から天気が良かった。暑くなく、寒くもなく、過ごしやすい日だった。3連休で、前日(2日)が雨だったこともあるのだろう、鎌倉は人出が多かった。鶴岡八幡宮参拝は2015年7月以来9年ぶり(過去ログ)。

5 鎌倉の大仏

江ノ電で極楽寺、長谷駅、鎌倉の大仏に行く予定だった。鎌倉駅に向かう途中、店の奥にテーブルを設えたケーキ屋さんを見つけて、コーヒーを飲みながら休憩した。そこで、すっかり話し込んで気がつくと4時。大仏さんだけ参拝しようと江ノ電で長谷駅へ。電車は朝の通勤ラッシュ状態。長谷駅から徒歩で高徳院へ向かう。公開時間を知らなかったが、ぎりぎり間に合った。鎌倉の大仏は2013年9月以来11年ぶり(過去ログ)。

大仏さん以外、顔が写らないようにタイミングを見計らってパシャ!

設置されていた大仏の説明板から主な値を挙げる。

総高(台座共)13.35m

面 長 2.35m

眼 長 1.00m

耳 長 1.90m

螺髪数 656ヶ

仏体重量 121トン

5時半ころだったか、夕暮れの鎌倉駅までバスで戻り、電車で東京駅へ。食事をする時間的な余裕が無く、友人と別れて新宿駅へ。特急あずさに乗車。こうして週末鎌倉は終わった・・・。

徒歩数 2日:8,793歩 3日:18,653歩 よく歩いた。

11月3日 朝から快晴。鎌倉へ。同行者ひとり。東京駅で待合せて横須賀線で鎌倉へ。

1 円覚寺

山門

仏殿

舎利殿(国宝)

洪鐘(おおがね 国宝)

この鐘楼は石段を130段くらい登ったところにある。途中の踊り場で一息。もう若くはない。

2 明月院

あじさい寺として有名な明月院。やはりあじさいの季節がよいと思うが、混むだろうな。

3 建長寺

仏殿(重要文化財)

唐門(重要文化財)

梵鐘(国宝)

鐘つけば銀杏ちるなり建長寺

夏目漱石がこの句を詠んだのは案内板によると1895年(明治28年)9月。

正岡子規が柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺と詠んだのはその数か月後だそうだ。知らなかったな。