360

360

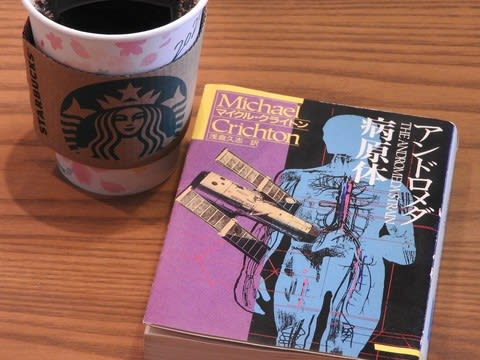

■ 今日(28日)も朝カフェ読書@スターバックス。現在スタバではマグカップでのコーヒー提供を停止している。新型コロナウイルス感染対策とのことだから仕方ない。

*****

何年か前、瀬名秀明さんが博士課程に在籍していた時に書いた『パラサイト・イブ』が話題になった。専門的な知識を盛り込んだ作品には知的興味を覚えるものだが、マイクル・クライトンの作品には科学に関する深い知識が反映されていて、実におもしろい。今読んでいる『アンドロメダ病原体』然り。ドキュメンタリー・タッチで描かれた作品で、どこまでがフィクションなのか、どこまでが事実に基づくノンフィクションなのかよく分からないところがまた好い。

この作品は映画化されている。明日(29日)の早朝、映画のDVDを観る。観てから読むことにする。

■ 映画化された『ジュラシック・パーク』の作者であるマイクル・クライトンの作品『アンドロメダ病原体』を読み始めた。

**アリゾナ州ピードモントは、無人衛星の着地後、瞬時に死の町と化した。現地で極秘裡に衛星の回収作業を行なっていた回収班からの連絡も、やがてぷっつりと途絶えた。どうやら地球病原体―それも恐るべき致死性を持つ病原体が侵入したらしい。(中略)地球が直面した戦慄の五日間を徹底したドキュメンタリー・タッチで描く衝撃の話題作。**(カバー裏面の紹介文)

この作家の作品を文庫本や単行本で何作も読んだ(過去ログ)。どれも科学的で専門的な知識を駆使して描かれた作品で実におもしろかった。

『アンドロメダ病原体』も映画化されていることを知った。是非観たい。

360

360

■ 新型コロナウイルス感染者が増加し続けている。3月25日現在、国内感染者は2,000人を超えた。東京ではすでに爆発的な感染拡大が起きている可能性がある、と26日付の信濃毎日新聞の記事が伝えている。長野県で5人目の感染者が確認されたが、感染経路は不明だという。この感染者は発症までの約2週間は松本市内で過ごしていたという。ということは松本市内で感染した可能性があるということだ。

「敵」は全く目に見えないから始末が悪い。感染しないようにすることが大事、とはいえ俄かに免疫力を高めることなど無理だろう。感染しても重篤な状態にならないように体力を維持することも大事だろうが、体力は加齢と共に低下している・・・。せめてこまめに手を消毒したり、洗うことを実行したい。

『アンドロメダ病原体』マイクル・クライトン(ハヤカワ文庫1976)と『アウトブレイク 感染』ロビン・クック(ハヤカワ文庫1988)には黄色のシールが貼ってあるから40代の時に読んだ文庫、ということが分かる。どちらかを再読しよう。

安曇野市穂高上原にて 撮影日2020.03.22

■ 前稿に載せた安曇野市穂高上原の火の見櫓の脚元にカラフルな道祖神を始め、庚申塔(青面金剛像)、二十三夜塔、大黒天、小ぶりな文字書き道祖神が祀られている。これらの内、大黒天と文字書き道祖神の建立年は確認しなかったが、他の三体は表面に文政七申年と刻まれている。二十三夜塔と庚申塔は文字もよく似ている。

一番右の道祖神は握手像で、下に保高上原中と刻まれ、右側に文政七申年、左側に正月〇〇日とある。〇〇は私が読めない文字。

このように主要な石仏・石神が並ぶ様はなんというか、ここに暮らす人々の地域を大切に思う心が伝わってくる。なかなか好い光景だ。

以前、やはり穂高で地域の子ども達が道祖神に色をつけているところを目撃したことがあるが(下の写真)、上原の道祖神や庚申塔も子ども達が色付けしているのだろ。 360

360

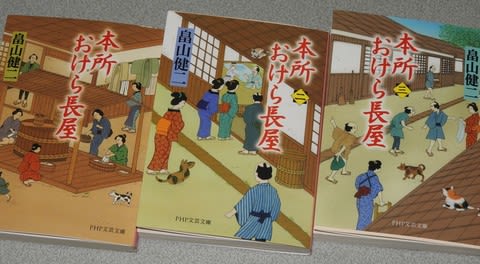

■ 『本所おけら長屋』は第1巻に7編、第2巻に6編、第3巻5編、第4巻5編、第5巻5編が収録されている。5巻で計28編。14巻だと70編くらいにはなりそうだ。

作者の畠山健二さんは実に構想力のある作家だと思う。長屋の住人を主人公にいろんな物語を紡ぎ出している。そして表現力もあり、一気に読ませる。

第5巻まで読み終えた。このペースで行けばあと3か月もすれば残りの9巻を読み終えることになりそうだ。少しペースダウンして、他の本も読もう。

**幸せってえのは金じゃねえんだよ。このおけら長屋で暮らしている人たちを見てみろ。貧乏人ばっかりだ。(中略)だけど、泣いて笑って、助け合って楽しく暮らしているじゃねえか。おれは幸せだぜ。(後略)**(「わけあり」280、281頁)

1242 安曇野市穂高上原 3脚〇〇型 撮影日2020.03.22

■ まだまだ近くにも観ていない火の見櫓がある。これもそう。それがしさんのブログでこの火の見櫓の存在を知り、昨日(22日)出かけてきた。残念なことに現地に着いた時は雨脚が強くなっていた。機会を見つけて再訪したい。

バックの大樹(樹種は確認しなかったが、杉かな)のために火の見櫓の構造が分かりにくい。少しずんぐりしているが、ごくオーソドックスな形。

ライズの少ない円錐形の屋根のてっぺんの避雷針に大きな飾りが付いている。飾りの上下両端はくるりんちょ。踊り場から上の梯子の掛け方が気になる。見張り台の開口部との位置関係からして、逆勾配になっているように見える。するとオーバーハング状態で登り降りすることになるが・・・。

脚部の構成が気になる。斜材は脚元まで降りして欲しいところ。安曇野市内の火の見櫓は梯子に登らないように、というプレートを付けてある。

脚元にある彩色道祖神などの石仏、石神については別稿で。

■『本所おけら長屋』畠山健二(PHP文芸文庫2013~)は現在(2020.03)第13巻まで刊行されている。今月(3月)25日に第14巻が出るようだ。このシリーズは大変な人気で既に累計100万部を突破している。時は江戸、本所おけら長屋の住人が代わる代わる主人公となって人情噺が展開する。

ちなみに第1巻のカバーに描かれているのは浪人の島田鉄斎、第2巻は万造と松吉。この2人の会話が漫才のようで面白い。第3巻は久蔵とお梅、それからふたりの子どもとなった亀吉。

人情噺に弱い私は朝カフェ読書@スタバで涙、医院の待合室で涙。読み始めた第4巻(残念ながら書店にあったのは上の新デザインではなく、下の旧デザインのカバーの本だった)の帯には次のような女性読者の感想が載っている。

**通勤電車での読書は危険です!笑いがとまらずに下車。涙がとまらずに下車。おかげで遅刻しました!**

**破天荒でハチャメチャ!でも、人ってあったかい。泣けます。**

下のような地味なカバーの上に登場人物を大きく描いた新たなカバーを付けているが、このイラストが女性に人気だとか。今は本も見た目が大事、ということだろう。優劣をつけるわけではないが、書店で手にしたくなるのはやはり上のカバーかな。ただし小説によっては以前の地味ではあるが上品なカバーの方が良いと思うものも少なくない(過去ログ)。

漱石本は左のカバーデザインが断然好い。

1241 上伊那郡辰野町横川 2脚切妻4型 撮影日2020.03.20

■ 塩尻市の郊外にある善知鳥(うとう)峠を越えて国道153号を南下、上伊那郡辰野町へ。県道201号で横川川上流の横川ダム近くの戸数数軒の集落に向かう。県道から分岐している狭い坂道を上り、目的地点に着いた。周りの木々が大きくなっていて視界を遮っているが、昔は横川川の下流方向が見通せたものと思われる。

さて、この火の見櫓のタイプは・・・。2脚だが梯子型ではない。屋根は角錐ではなく切妻だから、数字では示せない。見張り台は4角形、持ち出し型で方杖を突いている。梯子が単独で架けてある。

「2脚切妻4型」、今まで見てきた火の見櫓とは似て非なるタイプ。立地状況から、このような簡易な火の見櫓で事足りることが分かる。

『本所おけら長屋 二』畠山健二(PHP文芸文庫2014)

■ この本のカバー(帯)にはシリーズ累計65万部突破とあるが、既に累計100万部を超えている。第1巻を読んでしばらく間があったが、ようやく第2巻を読み始めた。先日読んだ『建築雑誌』がきっかけとなった。過去ログ

下町の長屋の住人の人情噺。本巻には6つの物語が収録されているが、その参「まよいご」まで読んだ。

「まよいご」には長屋の住人の万造が迷子を連れて帰ったことから始まる「騒動(でもないか)」が描かれている。

**「万造さん、とにかくこの子を連れて湯屋に行ってきなよ。ほら、こんなに埃だらけじゃないか。帰ってくるころにはご飯を用意しとくからさ。(後略)」**(102頁)

**「この子にちょうど合う寝巻があるよ。糸をほどいて、手拭いにしようと思っていたボロだけどさ、ちゃんと洗濯はしてあるから。それからね、大家さんのところから布団も運んでおく。(後略)」**(102頁)

こんな調子で長屋の女性たちが協力して一人暮らしの万造を助け、子どもの面倒をみる様子に、あったかくって、いい人たちだなぁ、と朝のスタバで涙・・・。周りにお客さんがいなくてよかった。

奥付けのプロフィールによると作者の畠山さんは演芸の台本も手掛けておられる。そのためだろう、この小説に登場する人物の会話が実にいきいきしていて、声となって聞こえてくるようだ。特に万造と松吉の会話が漫才のようにおもしろい。

このシリーズの最新刊、第14巻が出ているようだ。少しペースを上げて全巻読みたい。

深川江戸資料館にて

6帖(間口1間半、奥行2間)の大きさ。簡素な暮らしぶりが窺える。本所おけら長屋もこんな様子だろう。万造も松吉もお千代さんもお里さんもみんなこういうところで暮らしているのだなぁ。

追記(2020.03.19)「あいおい」は実に好い。

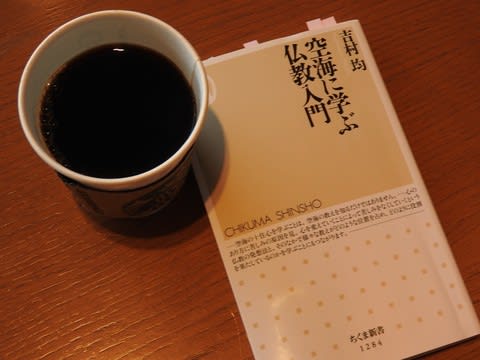

■ 『空海に学ぶ仏教入門』吉村 均(ちくま新書2017)再読。カバー折り返しの本書紹介文には**仏教の全体像を描き出す、画期的な仏教入門。**とあるが、さて・・・。

**本書で紹介する空海の十住心は、(中略)インドや中国から伝えられた様々な教えを、十の心のあり方に対応するものとして、体系化したものです。(009頁 はじめに)**

本書ではこの十住心を第一 異生羝羊心、第二 愚童持斎心から第九 極無自性心、第十 秘密荘厳心までを説いている。「仏教用語の基礎知識」の無い私には本書に書かれている内容、心のあり様をを理解するのは難しい。

まあ、何でも読んでやろう精神で再度目を通してみた、といったところ。

高野山 根本大塔

もう一度高野山には行ってみたい。

■ 昨日(13日)の朝カフェ読書は『建築雑誌2020年2月号』日本建築学会。

2011年3月11日に発生した東日本大震災、福島第一原発事故をきっかけに大きくライフスタイルを変えた人たちがいる。『建築雑誌』の特集は「震災以降の生活の転換者たち」。

都市から農村へ生活の場を移した人たちや電気をできるだけ使わない生活を始めた人たちの生活ぶりから地域のコミュニティの重要性や地球環境に配慮した生活の予兆が見えてくる。

「生きるサイズを考え直す」

新聞記者だったIさん(記事は実名、写真も掲載されている)は原発事故の後、電子レンジや掃除機、冷蔵庫などの家電を処分したという。今は鍋で炊いたご飯をおひつに入れているそうだ。冷蔵庫が普及する前、一般家庭で普通に行われていた方法だ。洗濯は手で洗うというのも洗濯機が普及する前にはどこの家庭でも行われていた方法。箒と雑巾でする掃除然り。

**便利なものって、「自分の生きるサイズ」をわからなくして、欲をどんどん肥大化させてしまう。冷蔵庫のせいで食品を買い込み、腐らせてしまう。食べきることができる量さえわからなくなっているんです。**(10頁) なるほど、確かにそうだなぁ。

**家電もガス契約もない暮らしを始めてみると、外の世界に頼らざるを得ません。近所の銭湯がお風呂だし、コンビニが冷蔵庫、ブックカフェが本棚。つまり、「街全体が我が家」になったんです。そうなってみると、これまでのように、自分さえよければいいとは思えなくなった。**(10頁)

**本当の豊かな社会とは、自己完結する社会ではなく、近所がなんとなく互いを知っていて、助け合いながら安心して暮らせる社会だと思います。**(11頁)

この件(くだり)を読んで『本所おけら長屋』畠山健二(PHP文芸文庫2013)に描かれている長屋の住人の暮しぶりが浮かんだ。かれらは自己完結からは程遠い、持ちつ持たれつの暮らしをしている。

現代人の暮らしより、貧乏長屋の住人たちの暮らしの方が豊かだったのかもしれない。

高級マンションで孤独死か・・・。

再読を始めた『空海に学ぶ仏教入門』吉村 均(ちくま新書2017)のカバー折り返しには**私たちが苦しみから離れることができないのは、欲望のままにものを追いかけ続ける心のあり方にその原因がある。**との紹介文が載っている。 480

480

■ 『大和古寺風物誌』亀井勝一郎(新潮文庫1953)を読む。

**いざ大和へ行って古仏に接すると、美術の対象として詳に観察しようという慾など消えてしまって、ただ黙ってその前に礼拝してしまう。**(59頁)

**かくも無数の仏像を祀って、幾千万の人間が祈って、更にまた苦しんで行く。仏さまの数が多いだけ、それだけ人間の苦しみも多かったのであろう。一軀の像、一基の塔、その礎にはすべて人間の悲痛が白骨と化して埋れているのであろう。久しい歳月を経た後、大和古寺を巡り、結構な美術品であるなどと見物して歩いているのは実に呑気なことである。**(70頁)

このような文章から亀井勝一郎が仏像が美術品ではなく信仰の対象だと信じていたことが分かる。

新潮文庫に収録されて既に70年ちかく経つ。やはり名作は読み継がれる。

また奈良に行きたくなってきた・・・。

1239 安曇野市穂高牧 離山公民館 3脚〇〇型 撮影日2020.03.08

■ やや太目のプロポーション。見張り台の高さは約7メートル(梯子の段数と間隔の寸法で求めた値)。外付け梯子。脚元に道祖神。

屋根は反り付きの円錐で避雷針に大きな風向計が付いている。半鐘はセンターを外して吊り下げてある。

脚部。斜材は柱材の下端に達していない。小さなガセットプレート、リベット接合。

網羅的に長野県内の火の見櫓を掲載しているそれがしさんのブログでこの火の見櫓を知った。感謝。

松本市波田中波田の火の見櫓(1965―2020) 撮影日2020.02.24(左)2020.03.08(右)

撮影日2020.02.24

■ しばらく前にこの工事看板を見かけて、火の見櫓が撤去されることを知った。今朝(8日)は春の雪(*)だったが、様子を見に出かけた。松本市内でも最も背が高い部類の火の見櫓が風景から消えていた。いまや絶滅危惧種の火の見櫓。1基、また1基と姿を消していく・・・。

*「春の雪」は三島由紀夫の小説