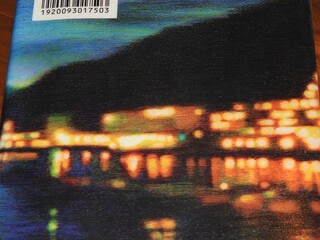

■ NHKのEテレの番組 木村多江の、いまさらですが・・・ で11月27日に放送された「浮世絵~北斎親娘とジャポニズム」を見た。12月25日の再放送も見た。番組で紹介された作品の中では北斎の娘・葛飾応為の「吉原格子先之図」が特に印象に残った。葛飾応為を取り上げた小説(小説だけだったのかどうか・・・)もまとめてワンカット映像で紹介され、その中に朝井まかての『眩(くらら)』があった。表紙のカバーに「吉原格子先之図」が使われている(写真)。

この夜の光景、陰影のグラデーションがすごい! 番組では応為が光と影の魔術師レンブラントに例えられることも紹介された。江戸のレンブラント、応為。

『眩』か・・・、読みたいなぁ。番組を見ていてそう思った。幸いにもよく行く塩尻の中島書店にあったので、買い求めた。朝井まかての作品では直木賞を受賞した『恋歌』と『ぬけまいる』(共に講談社文庫)を2017年の5月に読んでいる。過去ログ

『眩(くらら)』は約450頁、全十二章から成る小説。今日(29日)読み終えた。朝井さんは直木賞はじめいくつも賞を受賞している実力者だ。文章の生きがいい。年越し本はこの『眩』で決まりと思っていたが、どうするか・・・。

以下追記

年越し本のつもりで読み始めた『眩(くらら)』朝井まかて(新潮文庫)を読み終えてしまった。葛飾北斎の娘、絵師のお栄さん(葛飾応為)の行く先見据えた骨太の生き様。

絵師と結婚するもさっさと別れてしまったお栄さん。素行が悪く厄介者の甥っ子に手を焼くお栄さん。父親の世話をし、画業を手伝いながらも自分自身のオリジナルな絵をずっと追求し続けたお栄さん。

最終第十二章で「吉原格子之図」が取り上げられる。作者がこの肉筆画をどのように捉えているのか、観ているのか知りたいと思う。本のカバーに採用されているこの絵について、朝井さんはキッチリ書いている。他の絵についても。すばらしい。

長くなるが引用したい。

**お栄は下絵も描かずに、いきなり筆を持った。(中略)紺暖簾の下には、ちょうど茶屋から戻った花魁が通っている。先導の禿(かむろ)は影だけで描き、花魁の襠(うちかけ)の文様は後ろに従う男衆の提灯が照らしている。岩紅と岩紺、岩黄の絵具しか量が足りそうにないので、墨の他にはいっそこの三つだけで彩色しようと決める。

色数を矢鱈と使わずとも、濃淡を作ればいくらでも華麗さは出せる。むしろ怖いのは色を使いすぎることだ。不用意に一色足すだけで、すべてが駄目になることさえある。

入口の左手に、格子を縦に何本も引いていく。店の奥行の線と通りに並んだ格子の影の線、この角度をきっちりと揃えた。

うん、これでいい。この平行に並んだ線があの場の、弾むような賑わいを呼び起こしてくれる。画面の上方には軒先の影しか描くつもりはないが、二階から太鼓や三味線の音、笑い声が降ってくる。**(437頁)

「吉原格子之図」を描いた葛飾応為の美的感性、描画力、すばらしい。

年の瀬に好い小説を読むことができた。

520

520

360

360 320

320

360

360 360

360

360

360

320

320

360

360

360

360