■ 図書カードで買い求めた9冊のうち、7冊は読み終えた。残り2冊は『日本の思想』丸山真男/岩波新書と『新聞記者 疋田桂一朗とその仕事』柴田鉄治・外山秀俊/朝日選書だ。

昨日(30日)の朝カフェ読書で『新聞記者』を読み始めた。

本の帯には**戦後を代表する新聞記者の一人の業績を再現する。**とある。また裏表紙の内容紹介には**鋭い批評眼からの的確な洞察で知られる彼は、どのような記事を書き、どのようなコラムを残し、そして、新聞報道についてどのように考えたのか。(中略)新聞取材と報道の本質を徹底的に追及して、ジャーナリズムの世界に大きな影響を与えた「ある事件記事の間違い」を全文収録する。戦後、あるいは二十世紀後半を代表すると言っても過言ではない新聞記者の一人が残した業績は、これからの日本のジャーナリズムについて考える際に、必ず参照されることだろう。**とある。

しばらく前にこの本の編者の一人・外岡秀俊さんの講演を聴いたが、その際にこの本というか、疋田さんのことが紹介された。上掲文のような記者だったそうだが、全く知らない方だった。で、この本を読んでみようと思った次第。

読み始めて気がついたのがページの表示のこと、■85 というような表示になっている。ページ数の前に■を付けるという何気ないデザインが、気に入った。

ささいなことだが、今回書きたかったのはこのこと。

図書カードで本を買う 図書カード9

図書カード9

■ 図書カードで買い求めた最後の本『スピリチュアルペイン』細田亮/幻冬舎を読んだ。

書名のスピリチュアルペインという耳慣れないことば、副題の死を待つ人の「魂の痛み」がこのことばの意味を示しているが、明確な概念規定となるとなかなか難しいようだ。

29ページの図表に「身体的苦痛」「精神的苦痛」「社会的苦痛」「スピリチュアルペイン」が痛みの分類として示されている。更にスピリチュアルペインの内容として「人生の意味、罪の意識、苦しみの意味、死の恐怖、価値観の変化、死生観に対する悩み」が同図表に挙げられている。

身体的苦痛、精神的苦痛は経験することがあるが、スピリチュアルペインというのは終末期患者となって初めて持つ痛み。これはどう生きて、どう死んでいくかという人生の本質に関わることであろう。医療だけでは対処できない痛みであることが本書に示されている。

第1章に「超高齢社会から多死社会へ」という見出しの節があるが、たくさんの人が亡くなることが社会問題化することが当然のこととして予見されている以上、スピリチュアルペインについて無関心ではいられない、とは思うが。

**(前略)多死社会を目前にした今こそ一人ひとりが死と向き合い、思い残しのない看取り、そして自身にとって思い残しのない人生の幕引きとは何かを考えようではありませんか。そしてそれがすなわち、死を考えること=生を考えることなのです。**(176頁)と著者の細田氏は本書を結んでいる。

どう死んでいくか、ということなど考えたこともなかったが、人生の課題として意識しなくてはならない、ということか・・・。

『スピリチュアルペイン』細田亮著(幻冬舎)

図書カード(10,000円)で買い求めた本一覧

1 『富士山はどうしてそこにあるのか』山崎晴雄/NHK出版新書

2 『歌舞伎はスゴイ』堀口茉純/PHP新書

3 『江戸の不動産』安藤優一郎/文春新書

4 『日日是日本語』今野真二/岩波書店

5 『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』加藤陽子/新潮文庫

6 『日本の思想』丸山真男/岩波新書

7 『新聞記者 疋田桂一郎とその仕事』柴田鉄治・外岡秀俊/朝日選書

8 『日本一おかしな公務員』山田 崇/日本経済新聞出版社

9 『スピリチュアルペイン』細田亮/幻冬舎

1205 岡谷市湊 湊小学校 4脚4〇〇型 撮影日190727

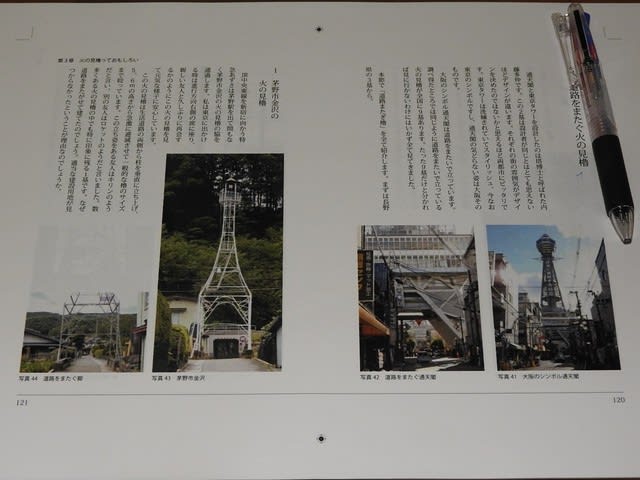

■ 本の中に入れるコラムに諏訪湖の水陸両用バスの写真を載せたかった。今朝、塩尻峠を越えて岡谷へ。諏訪湖の南側を走行、バス発着所のSUWAガラスの里へ向かう途中でこの火の見櫓を見つけた。

上諏訪駅前で、新しい諏訪市のマンホール蓋、水陸両用バスを撮り、サンリツ服部美術館で国宝の茶碗を鑑賞。帰りに火の見櫓を観察した。4脚4〇〇型の背の高い火の見櫓だ。見張り台とよく似たデザインの踊り場がある。

雨が激しくなって、じっくりカメラを構えることができない。見張り台の手すりに「火の用心」のパネルを取り付けてある。屋根下に半鐘は無いようだ。

踊り場に半鐘を吊り下げてある。踊り場までは手すり付きの外付け梯子を登るようになっている。踊り場部分の櫓は4方ともブレースを設置しないで脚部のような形にして開口を確保してある。

やや短めの脚だが、形は良い。

2012年9月23日に載せた記事(友人のKちゃんとの会話シリーズ)に手を加えて再度載せる。

「Kちゃん 久しぶり。待たせてごめん」

「あ、いえ、私も今来たところでまだ注文もしてません」

「あ、そう?何にする?」

「アイスコーヒーがいいな」

「すみません。アイスコーヒーとホットコーヒーお願いします。それからチーズケーキふたつ」

「U1さん、先日新聞に載ってましたね(*1)。見ましたよ。火の見櫓の写真が何枚も。見開きで大きく載っていて、びっくりしました」

「あの記事を見た人からメールをもらったりしてね。これで火の見が日の目を見ることになればいいけど、ってオヤジギャグじゃなくて。まあ、興味を持ってくれる人は出てくるかもね。Kちゃん、この写真見て」

諏訪湖の水陸両用バス

「あ、これって諏訪湖の水陸両用バスですよね」

「そう、水上を走っていてもバス。これって水陸両用船ってどうして言わないんだろうね」

「え~、だってバスの形してるじゃないですか・・・」

「じゃ、さ、遊覧船の形をしていて、船底に車輪が付いていたらどうだろうね」

「え?見たことないから分からないですけど・・・、水陸両用遊覧船、ですかね」

「それって、つまり何であるかということを形というか、見た目、外観で判断しているってことだよね」

「そうですね。でも普通そうじゃないですか?」

「じゃあ、普通の住宅をカフェに改装している途中の建物はどっち?住宅?カフェ?」

「え~、どっちだろう。完成していないんだからまだ、住宅なのかな。違うかな。でもどうしたんですか。こんなこと聞いて」

「この写真、見て」

「あ、これって新聞に載ってた火の見櫓ですよね。確か大町の神社の」

「そう。でもこれは火の見櫓じゃないらしい・・・」

「え?どうして・・・、違うんですか?」

「これは太鼓櫓といって、神社の祭りの時なんかに、ここで太鼓を叩くんだろうね。だから、用途が違う」

「あっ、分かった。いままでの質問って、これに関係していたんですね。湖面を航行していても船ではなくてバスだって思うとか、住宅なのか、カフェなのかと同じ問題」

「そう、人はものをどのように認識するかという問題。機能というか用途ではなくて外観で判断してしまう傾向がどうしてもあるということのいい例かなぁ。ここに半鐘を吊るしてあったらどうだろうね。誰が見たって火の見櫓だって思うよね。でもその半鐘は飾りで、本当は太鼓櫓なんだろうね」

「う~ん、そうなんでしょうね。でも何かの事情でここで太鼓を叩かなくなったら?」

「その場合は何なんだろうね」

*1 2012年9月18日付タウン情報(現MGプレス)に掲載された。

諏訪市の新しいマンホール蓋 撮影日190727

◎ しばらく前、諏訪市の新しいマンホール蓋のことを新聞記事で知った。

諏訪市では昨年(2018年)の秋に実施したマンホール蓋のデザイン公募で選ばれた作品で新しいマンホール蓋をつくり、JR上諏訪駅前の国道20号沿いの歩道に設置したという。今朝出かけて見てきた。

カラー蓋には諏訪湖、花火、高島城がデザインされている。鮮やかな蓋だ。この蓋には作者のメッセージが示されているとのこと。

諏訪湖の魚で「ミンナデ」、高島城の石垣で「キレイ」と表現している。諏訪湖をきれいにしていこうという作者のメッセージだという。よく見ると「キレイ」の右に「ナ」がある。

「ミンナデキレイナ」に左下の「すわし」を続け、「ミンナデキレイナすわし」と私は読み取った。

この新しいマンホール蓋はマンホール好きな人、マンホーラーでもまだあまり取り上げていないようだ。

■ しばらく前(5月26日)、中日新聞の「熱中人(ねっちゅうびと)」という連載記事に取り上げられた時は**今夏には「火の見櫓はおもしろい」(仮題)という本を出版予定です。** と紹介された。今月8日、長野放送の「みんなの信州」の特集コーナーで放送された時はこの秋に出版する予定だと紹介された。夏から秋へとずれ込んでいるが、そろそろ最終局面に入ってきている。

今、最終ゲラ(のつもり、どこかで線引きしないと・・・)の校正作業中だ。さすがにこの段階になると、朱はほとんど入らない。

来週には次のステップに進むだろう。

図書カードで本を買う 図書カード8

図書カード8

朝カフェ読書@スタバ 190724

■ 『日本一おかしな公務員』山田 崇/日本経済新聞出版社を読み終えた。

この本を読んで思った、人を外見で判断してはならぬ。本然り、カバーデザインで判断してはならぬと。

山田さんは塩尻市役所の職員として、いくつものプロジェクトに関わってきているそうだが、本書でそれらの内容について紹介している。紹介されている考え方や方法は様々なところに活かせそうだ。ただし、山田さんのような情報発信力(プレゼン力)、人のネットワークをつくる力、実行力などを備えた人材が欠かせないだろう。

**仕事をするのは週40時間。残りの128時間を使う覚悟をもてば、どんな冒険だってできる。**(85頁) こんなことを考えたことがなかった。なるほど、確かに。

**「自分で考えて行動する職員があまりに少ない。山田も失敗を恐れず、一歩踏み出してみろ。責任は俺がとる。一歩、二歩、三歩踏み出せ。もし俺が思っている方向と違ったら、三歩目でちゃんと肩をたたいてやるから」**(71頁) 山田さんは素晴らしい上司とも出会っている。この件(くだり)に朝カフェで涙してしまった。

**いきなり移住すれば、失敗する可能性が高い。塩尻はネクストバッターズサークルでいい。**(180頁) この発想がすばらしい。

この本には何人も実名で登場する。その中に、以前私が火の見櫓についてちょっとしたレクチャーをした時にお世話になった信州大学の先生や学生さん(当時)の名前もあり、びっくりした(過去ログ)。人はあちこちで繋がっているものだ。

8月5日(月)夜7時から塩尻の中島書店高原通り店で再度出版記念イベントが開催される。また参加しよう。

図書カードで本を買う 図書カード7

図書カード7

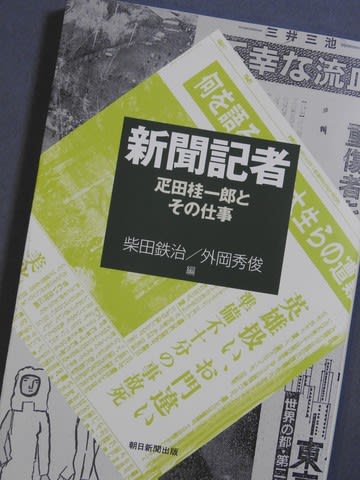

■ 父の日のプレゼントの図書カードで買い求めた7冊目の本は『新聞記者 疋田桂一郎とその仕事』柴田鉄治・外岡秀俊/朝日選書。今話題の映画「新聞記者」と区別がつかないから副題まで書く。表紙のデザインがなかなか好い。

先日、塩尻のえんぱーくで行われた「本の寺子屋」に参加した。この本の編者である外岡秀俊さんが講演の中でこの本を紹介しておられた。未読本が数冊溜まっている。それらを読み終えてから、読むことにする。

今年の夏休みは9連休! その大半を読書と火の見櫓のある風景のスケッチに充てるつもり。

■ 今朝(20日)、スタバで朝カフェ読書をする。今朝の定員さんもオーダー不要、ホットのショートをマグカップでサービスしてくれる。2階のいつもの席で『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』加藤陽子/新潮文庫を読む。神奈川県の栄光学園の中高生の歴史好き17人に対して行われた5日間の集中講義の記録だ。

高校生の時に受けた日本史の授業の補習(?)のつもりで読み始めるも、レベルの高い講義で、加藤先生の質問にズバリ答えることができない・・・。

**(前略)戦前の日本の憲法原理ってなんでしょう。戦前期の日本社会を成り立たせていた基本的な秩序とはどういうものか。事後的に見れば、アメリカが戦争の勝利によって、それを変えたということになります。最も簡単にいえば、二文字から三文字で表現できてしまう言葉ですが、なんだかわかりますか。**(52,3頁)

この問いには二文字から三文字をヒントに当てずっぽうで「国体」と答えた。正解だった。 **戦前期の憲法原理を一言でいえば「国体」でした。「天皇制」といいかえてかまいません。(54頁)

**戦前期の憲法原理を一言でいえば「国体」でした。「天皇制」といいかえてかまいません。(54頁)

**ところで、リチャード三世ってとても有名ですが、なにで知られている人物でしょうか。** (73頁) ??

答えはシェイクスピア。栄光学園の生徒はすぐ答えている。**すぐ出てくるところが、栄光学園の生徒、恐るべしであります。**と加藤先生。

とにかく最後まで読むことにする。

■ 目次を見るとページ数を横向きに表示している。なぜ通常通りの表示にしなかったのだろう・・・。

■ 今回はレバーハンドルを例に、デザインの「ルール」について。

住宅の玄関は引き違い戸ではなく、開き戸が多くなった。理由として洋風のデザインの増加や開き戸の方が施錠しやすいということなどが挙げられるだろう。

さて、この開き戸、かつては握り玉をつけることが多かったが、最近ではレバーハンドルが圧倒的に多くなった。メーカーのカタログには材質や形状が異なるたくさんの製品が載っている。上のレバーハンドルの写真はあるメーカーのカタログに載っている製品。

別に確認するまでもないことだが、レバーハンドルは上の写真の例だと右手でレバーを下げる(時計回りに回転させる)という操作をするということは経験上分かるが、ふたつを比較した場合、どちらがその操作をイメージしやすいだろう・・・。

回転させるという操作が視覚的に伝わってくるのは右だ。左はレバーハンドル初めてっていう人なら手前に引いてしまうかもしれない。

操作方法が見ただけで分かることが人が操作するもの(家電製品でも道具でも建築部品でもなんでも)のデザインの基本的なルール。

視覚的に操作方法が分かること、というルールはまだ世の中の常識ではないようだ。この条件を満たす製品がまだまだ少ない(どのメーカーでも事情は同じ)。あるいはデザイン過多によって減ってしまったのか。

操作方法が分からなくて戸惑ったという経験がないだろうか。

小さな子ども、ハンディを持った人、そして私のように老人力がついてきた人にも操作方法が分かりやすいことがデザインのルール(いわゆるユニバーサルデザイン)だといわれて久しいが、このルールに基づくデザインが常識になるのはまだまだ先のことのようだ。

2007年1月6日に投稿した記事に加筆、再掲した。

(再)火の見櫓のある風景 松本市笹賀 3脚86型 撮影日190718

電線のカオスな状態を横目に凛々しく立つ火の見櫓。

3本柱に8角錘の屋根を載せる時はこうするんだね・・・、私と火の見櫓との尽きることの無い対話。

1204(再 始めてではないが番号を付けてなかった)塩尻市上西条 3脚66型 撮影日190715

■ 昨日(15日)、行きは県道14号を岡谷市から南下、帰りは辰野町から国道153号を北上した。善知鳥(うとう)峠を下ったところで脇道に入り、西条地区の火の見櫓を再訪した。集落内の生活道路沿いに立つ火の見櫓。見張り台の高さ約10.5メートル、総高約13.5(=10.5+3)メートルと推測する。

この火の見櫓は3つのユニットに分けて製作されたようで、櫓に接合部が上下2ヶ所ある。左は櫓の下側の接合部、上下の柱材を重ね、ボルトで接合している。右は上側の接合部、添え板を使って接合している。

外付け梯子を架けてある面にだけ、脚部に円弧状の部材を付けてある。正面であることを示すことを意図したサインのようなものか。

外付け梯子の上端部 等辺山形鋼を曲げてボルトで踊り場の床の部材と接合している。

塩尻市上西条の火の見櫓

1203 塩尻市上西条 3脚66型 撮影日190715

■ この火の見櫓は脚が長い。櫓の半分近くが脚だ。背の低い火の見櫓にあるタイプ。

追記 この火の見櫓を見るのは初めてではないが、番号を付けてなかった。191231

岡谷市川岸中の火の見櫓

(再)岡谷市川岸中 4脚44型 撮影日190715

■ 2012年7月以来7年ぶりの再訪。脚が短いことにすぐ気がつく。背の高い火の見櫓だ。見張り台の高さは約12メートル、3メートル加えて総高は約15メートル。脚間は2.5メートル。12年に見た時はこのようなことには一切触れていなかった(過去ログ)。

見張り台直下にある簡易な踊り場、消火ホースを掛けるフックが並んでいることから、ホースを掛けるための作業床であることが分かる。

つるりんちょな半鐘には半鐘シールが貼ってある。

踊り場に吊り下げてある半鐘は乳や帯付き

ごつくて短い脚

部材の接合部。リベット接合とボルト接合併用、丸鋼のブレースはひっかけ接合(勝手につけた名前)。ボルトとリベットはどのように使い分けていたのだろう・・・。櫓を複数のユニットに分けて鉄工所で組み立てて現地に運搬し、現地で一体化して建て起こしただろうから、鉄工所でリベットもボルトも使っていたことになるが。

* 一部改稿した(ボルトとリベット併用について記述を修正した)。

辰野町平出の火の見櫓

(再) 辰野町平出 4脚44(倉庫またぎ)型 撮影日190715

倉庫をまたいで立つ火の見櫓。見張り台の高さは約9メートル、総高は約12.5メートル。脚のスパンは3メートル。火の用心の看板がついている。

この開口と手すりから、梯子は建設当初正面に設置されていたことが分かる。

倉庫の正面側にはブレースが設置できない。替わりに方杖を入れて補強している。

倉庫またぎの様子

付け替えられた梯子、ブレースが邪魔で何とも不自然だ。