●「iPS細胞 世紀の発見が医療を変える」八代嘉美/平凡社新書 読了。

ホットな話題になっている再生医療がテーマ。この手の本は私がいつもしている「隙間」読書、空いている時間に細切れにする読書では理解が難しい(否、じっくり通読しても私にはよく理解できないだろう)。

既にシート状に培養した幹細胞を心筋梗塞を起こした心臓に貼り付けて、心臓の機能を回復させることに成功しているという。ただし、マウスでの実験だが。この心筋再生の技術はヒトへの応用も既に可能だという。

「再生医療の実現化」に各国が巨費を投じて研究を進めている。将来心臓そのものを再生するなんてことが実現するのかもしれない。そのようなことが本当に幸福をもたらすのかどうか、新たに抱え込む問題も多いような気がするが・・・。

先日、脳内出血を起こした妊婦が8ヵ所の病院に診療を断られ、搬送先の病院で出産後に亡くなるという「悲劇」が東京であった。

最先端の医療技術の研究ももちろん必要だとは思う。各国が競って再生医療の研究を進めているという。日本でも重点的に予算を配分することを決めているということだ。

でも、先のような日常的に起こっている医療に関する問題を地道に解決していくことにもっと熱心に取り組んで欲しいと思う。

私自身は最先端の医療が受けられないのは仕方がないことだと思うし、それほどそれを積極的に望む気持ちもない。でも、医師が不在などの理由で日常的に行われている医療行為が受けられなくて死んでしまう・・・これは悲しいな、ホント悲しい。

● さて次は『日本人の脳に主語はいらない』月本 洋/講談社選書メチエ。

**脳科学が明かす日本語の構造**と帯にある。日本語は主語がよく省略される。日本語に主語はないと主張する言語学者と、主語はあると主張する学者との間の論争はまだ決着がついていないという。

著者はこの問題を脳科学の知見によって解決できるという。それを本書で説明しようというのだ。興味深い試みだ。書店でこの本を見つけてフェルメール本をやめて購入した。

群馬県水上町平出(当時)の民家 19791018撮影

● 久しぶりに「民家 昔の記録」です。

今回は群馬県水上町(現 みなかみ町)の民家。茅葺の屋根に下地を組んでトタン(着色亜鉛鉄板)葺きにするところです。撮影したのは1979年10月。

サービスサイズの昔のプリントをポケットサイズのデジカメで撮った写真ですから、不鮮明です。棟端飾りが取り外されて置いてありました。現場の職人さんに伺った各部の名称が記録してあります。昔は結構マメにこういうことをしていたんです。

「大町の民家」でも取り上げた「小棟」が分かります。他には烏どまり、雨板、破風板、ど板という名称が確認できます。この飾りは「さる」と呼ばれる棒を使って棟の端部に刺してあったんですね。トタン葺きにしてから棟端に戻したのかどうか・・・。

ちなみに、この屋根の形、甲造りです。養蚕のために工夫された形です。

上州武尊山に登った時に出合った現場ではなかったかと思うのですが、30年も昔のことですから記憶が曖昧です。

大町市内にて 081019

● 久しぶりの路上観察、久しぶりの民家です。

先日結婚披露宴に出席するために大町に出かける途中、松川村で道祖神を見かけたことは既に書きました。その後、大町市内で見かけたのがこの茅葺の民家です。一度は通り過ぎたものの、時間に余裕があったので引き返して路上観察しました。

比較的小さな寄棟の茅葺屋根ですが、プロポーションが良くてきれいです。職人の感性によって、軒先のカーブなどが微妙に違ってくるんですよね。

棟の端部には小棟と呼ばれる小さな棟がついています(この写真では分かりにくいですが)。小棟の付く寄棟の屋根は長野から群馬にかけて分布していると記憶しています。

カラー鋼板屋根の平屋の部分は後から増築されたものと思われますが、全体がバランスよくまとまっています。

最近では茅が入手しにくいことや職人がほとんどいなくなってしまったことなどの理由で、茅葺屋根の維持管理は大変困難な状況です。残念ながらカラー鋼板で屋根を包んでしまっている民家がほとんどです。

久しぶりに茅葺屋根を見かけて、うれしくなりました。

「追記」

白馬村の民家 30年くらい前に撮影した写真

民家は2階建ての場合でも2階は小屋裏のスペースを利用する例が多いと思いますね。 窓を設けるために、屋根の一部をこのように切り取って兜(かぶと、甲の方が一般的でしょう)造り*にしたり、突き上げ屋根を設けています。

この大町の民家のように2階の階高をきちんと確保している例はyayoizakaさんご指摘の通り、少ないと思います。

* 寄棟の妻側を切るケースに限って甲造りと呼ぶのか、平側も含めての呼称なのかは確認してみる必要があるかもしれません。

道祖神の背景がこのように開けていると、いかにも安曇野という雰囲気が出て、いいですね。道祖神の前には栗のいがが落ちています。安曇野の秋ですね。

左側はふっくらと丸みを帯びた姿の道祖神。盃と酒の入ったひょうたん(?)の形をしたとくりをそれぞれ持っています(写真中)。右側は抱肩握手像、よくある意匠ですね(写真下)。

しばらく車で走るとまた道祖神が。上の2体は丸い枠に収まっていますが、この道祖神の縦長の枠は何というのでしょうか。石が柔らかいのか磨耗が進んでいて像が不鮮明なのは残念です。この石は丸いですが、あるいは形を整えたのかもしれません。

3体とも素朴な表情の道祖神ですね。 ここに暮らす村人の人柄まで表しているかのようです。

路上観察 街中のお城 青翰堂

1)北杜夫の代表作は

2)最も好きな北杜夫の作品は

もしこんなアンケートがあれば私は次のように回答します。

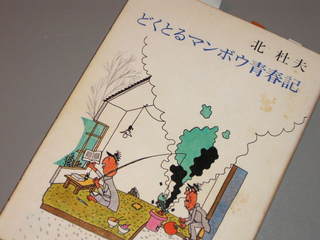

1)「どくとるマンボウ青春記」

2)「木精(こだま)」

■ 松本市内の古書店「青翰堂」で斎藤茂吉と北杜夫の著書を特別展示していると新聞記事で知りました。早速、街中のお城として観光客にも知られている「青翰堂」へ。古い木製の看板の下のショーウインドーに全集や単行本などが展示されていました(写真)。

記事には、この古書店が『どくとるマンボウ青春記』に出てくるとあります。探してみると・・・、**いま思いだしても癪にさわるのは、松本の大きな古本屋が、貴重な本、たとえば『善の研究』などには、金のほかに米まで要求したことだ。私は牧野富太郎博士の『日本植物図鑑』がどうしても欲しかった。しかし、この厚い図鑑は金のほかに米三升が必要であった。(中略)三升の米を本屋に渡すのがどんなにか悔しかったことであろう。**

ここに出てくる松本の大きな古本屋というのが青翰堂だったんですね。「青春記」を雑誌に連載した後、北杜夫は出版社の人と青翰堂を訪れて事情を聞いたそうで、単行本にする際、そのことを「附記」に書いたそうです。

手元の文庫本で確認すると確かに附記があります。**附記。私は最近松本へ行き、かつての古本屋の御主人と話をした。決してその本屋がわるかったわけではない。むしろ良心的に値段をつけておくと、悪質な本屋に買いしめられ、他の古本の入手も困難で、一週間でまともな本はなくなり店がやれなくなると忠告された由だ。従って良書を手離すには他の古本や米との交換がぜひとも必要であった。いずれにせよ、そういう時代であったのである。**

具体的に古書店の名前を書いているわけでもないのに、実に誠実な対応ですね。北杜夫の人柄でしょう、きっと。

「青春記」によると終戦後に岩波文庫が粗悪な紙で発行されたそうですが、そのころは内容も知らずに岩波文庫を手に入れようという客で行列ができたそうです。そういう時代だったんですね。

『どくとるマンボウ青春記』を読んだのは大学生のとき、もう○十年も昔のことです。再読してみようと書店で探してみました。松本市内のいつも行く書店にも、文庫をよく揃えている老舗の書店にもありませんでした。なんということでしょう。松本を舞台にしたこの名著が置いてないなんて。手元にあるのは佐々木侃司さんがカバーデザインした中公文庫、新潮文庫のデザインを知りたかったのに、残念です。

● 建築と本にテーマを限定したブログのはずが、このところ道祖神などに寄り道してばかりでした。今回は久しぶりに最近読んだ本を取り上げます。

『桃太郎はニートだった!』石井正巳/講談社+アルファ新書。

著者の石井さんは**学校教育では、昔話教材は低学年で終わりになりますが、長い人生を考えるならば、決して昔話から卒業することはできないはずです。**と書いています。続けて石井さんは、昔話には、人間が持っている「原初的思考」がもっともよく残っていると指摘し、人生を営むうえで大きなヒントを与えてくれると指摘しています。よく知られた「猿蟹合戦」「かちかち山」「花咲か爺」「浦島太郎」などの昔話を取り上げて、人生の大ヒントという視点から詳細に論じています。

人生、昔話の教訓のように単純じゃないだろうと思いながら、読み進みました。日本とよく似た昔話が韓国や中国にもあるということはよく聞きますが、その事も具体的に紹介されています。

この本を読んではるか彼方の記憶が少し甦ってきました。

さて次は『iPS細胞』、ホットな話題がテーマの本です。

駅の構内に展示されているコンセプトモデルの「地宙船」*

「地中船」だと思っていたが、安藤さんは「地宙船」と表現していた。

「地宙船」の先端部*

「地宙船」の内部、上の写真の内側

円弧状のガラスで位置関係が分かる。

楕円形の吹き抜けを見上げる。風の抜ける地下駅舎

*印の2枚の写真は同僚T君の撮影。

7 ミレイ展を観るために渋谷へ。時間があったので安藤さん設計の「地宙船」体験。今年の6月に開業した東京メトロ 副都心線 渋谷駅(東急東横線と接続される)。

安藤さんは大阪の中之島プロジェクト(1989年)のアーバン・エッグを20年近く経って東京で具現化した。構想をそれだけ長く持ち続けていたことに驚く。

安藤建築の特徴は単純な幾何学的形態にあると思うが、このプロジェクトにはその外観が無い。コンセプトモデルで表現されているような「地宙船」の全体の形を見ることは出来ない。ただその部分(パーツ)が確認できるのみ。

21_21デザイン・サイト

やはり、安藤さんは外観がきちんと見える建築でないと。でもタマゴ形の外観の建築は既に東京にはある。そう、東京ドーム「ビッグ・エッグ」が。

● 塩尻市洗馬(せば)の抱肩握手像、前回取り上げたおむすび形の石に彫った道祖神の近くで見かけた道祖神、嘉永4(1852)年。

円の枠の中に王朝貴族風とでも言おうか、おおらかな表情の男女神が立体的に彫られている。磨耗が少なく細部まではっきりしている。

車を停めてカメラを構えていると、お年寄りが「いい道祖神様ずらぃ(いい道祖神様でしょう)」と声を掛けてきた。おそらく近所の方だろう。地域の人々は「自分達の道祖神」を誇りに思っているのだな、と思う。

佃島もすっかり様変わりしていた

天安 撮影日 20081004

天安 撮影日 19820429 プリントを接写した。

4 **佃煮発祥の地、江戸時代、このあたりに大阪から移り住んだ漁師たちが保存食として食べ始めたのが佃煮の起源。いまも3件の佃煮屋さんが、その伝統を引きついでいます。**地下鉄(有楽町線、大江戸線)の月島駅の近くにこんな説明を書いた案内看板が立っていた。

前から佃煮屋の天安を再訪してみたいと思っていた。昨日の朝、早めにホテルを出て行ってきた。店の周りはすっかり様変わりしていたが、店は昔のままだった。前の道路を掃除しておられた店の方に伺うと屋根の上の看板を今年1月に代えたとのことだった。看板の両側の鏡板も更新されたようだが、のれん、建具も昔のままだ。

26年ぶりの再訪だった。街の記憶を留める建物が次第に消えていくのは寂しい。が、この店は昔のままの姿で凛としていた。開店は朝9時、まだ時間前だったから佃煮を買うことは出来なかったが、その味もきっと昔のままにちがいない。「昔からの佃煮の味を守る」という店主の意思をこの昔と変わらない店構えから感じた。

追記:軒先の樋、この加工に板金職人の美意識と仕事へのこだわりをみることができる。

● 道祖神についてこのブログでも既に数回取り上げました。以前にも増して道祖神を意識するようになりました。これは数日前塩尻市内で見かけた道祖神です。おにぎり形の自然石に丸い枠取り。この組み合わせが一番まとまっていて美しいと思います。安政5(1858)年の作です。この年に井伊直弼が大老に就任しているんですね。硬い石質なんでしょう、あまり磨耗していません。

● 私がヨチヨチ歩きを始めたころを見ている道祖神です。素朴で優しい表情をしています。この道祖神を意識するようになったのは本に大きな写真が載っているのを偶々見つけてからです。裏に文政5(1822)年と彫ってあります。

これからも道祖神をときどき取り上げたいと思います。

駅で目的地までの電車の運賃を調べる時、路線図から調べるか、それとも五十音順の運賃表から調べるか。路線図から運賃を知ろうとする人は「面の思考」派、五十音順の表から知ろうとする人は「線の思考」派なのだそうだ。

この本には「面の思考」「線の思考」についてこのような例が示されている。他にもいくつか例示されているが、例えば料理について。

料理の本にはレシピとともに出来上がった料理のきれいな写真が載っている。レシピに従って料理の仕方を理解するのが「線の思考」、出来上がりの写真をみてイメージを瞬間的に理解するのが「面の思考」。

人は「線の思考」と「面の思考」がバランスよく備わっているとは限らず、どちらかに偏っているのが普通だという。

自分は明らかに「面の思考」に偏っていると思う。この本に紹介されている例ではないが、駅から目的地まで行く時、次の交差点を右折して、その先を左折してというように道順を覚えるということはあまりしない。地図をイメージして、その地図上に目的地を置くと道順を詳細に覚えなくても到達することができる。

線と面ふたつの思考法を上手く組み合わせることは、プレゼンテーションや読書などにも有効ということだが、そのことについての説明は十分ではない。

まあ、論理的な思考を「線の思考」、直感的な思考を「面の思考」という明快で分かりやすい捉え方を知っただけで、この本を購入して読んだ意義があった思う。