■ 先週の土曜日、東京都美術館はそれほど混んではいなかった。やはりルーヴル美術館展の方が関心が高いのだろう。

19世紀の後半イギリスで興ったアーツアンドクラフツ運動、主導的な立場にあったモリスの作品の展示に注目。運動はヨーロッパ全土に広がりやがて日本にまで影響が及ぶ。キーワードは「用の美」。

斬新なデザインのワイングラス(オーストリア)、モダンな橇曳き法被(山形県)などに惹かれた。

■ やはり人気の展覧会、入場まで約30分。注目はフェルメールの「レースを編む女」。あまりの混雑に早々に会場を後にした。

■ 以前から行きたいと思っていた原美術館へ。

渡辺仁設計の洋館。この建築の魅力を損なうことなくカフェなどが増築されている。

館内の床はすべて白と黒のストライプにテーピングされていた。イギリスのジム ランビー(この展覧会まで知らなかった名前)という若い作家の抽象芸術、奇妙な視覚体験。

■ 地域雑誌「谷根千」で有名になった谷中の本行寺の本堂で行われたコンサート。

「悠久雅響」

悠久の時の流れを感じさせる音色の二胡と雅な笙のコラボ。西洋の楽器の秩序づけられた音の調和とは全く趣きを異にする。

アンコールで演奏された「蘇州夜曲」、二胡の哀愁を帯びた音色、遠い記憶にあるような「なつかしい」音色がこの曲に相応しいと感じた。

コンサートに誘ってくれた東京の友人に感謝。

■ 六義園(りくぎえん)についてパンフレットから引用。**五代将軍 徳川綱吉の信任が厚かった川越藩主 柳沢吉保が元禄15(1702)年に築園した「回遊式築山泉水」の大名庭園**だそうです。

今年は日本庭園に注目。六義園のシダレザクラは満開でした。開園は9時、その直後に入園。既に大勢の人たちが見事なサクラをバックに記念撮影をしていました。

戦後の植栽だそうですが、高さ約13m、幅約17m、整った樹形。なかなか見事でした。ちゃんとピンク色に見えました。

庭園についてはまだ何も書けません・・・。白い花はコブシです。

■『間宮林蔵・探検家一代 海峡発見と北方民族』高橋大輔/中公新書クラレ

江戸後期にはまだ、大陸と陸続きの半島なのか島なのかはっきりしていなかった樺太、サハリン。間宮林蔵はそこが島であることを確認し、海峡に名前を残した。そのくらいしか知らなかった・・・。

厳寒の地への二度の探検はどのようなものだったのか、どんな生涯を送った人だったのか。

著者の高橋さんもまた、間宮林蔵探検の地に二度の探検を試みている。そして間宮林蔵の探検が成功した理由を見出す。それは**言葉も文化も異なる人々が彼の力になってやろうと思うほど、彼は異国の社会に馴染んだ。**ということだった。

生涯独身を通したといわれる間宮林蔵だが北海道に末裔がいるという。間宮林蔵はアイヌ女性と結婚していたというのだ。第六章「血族」にそのことが出てくる。

シーボルトが日本から持ち出したという間宮林蔵直筆の地図がカラーで紹介されていて興味深い。樺太の北半分やアムール川(黒龍江)はあまり形が正確ではないが、間宮林蔵の探検が困難を極めたことがそこに表れているように思う。

吉村昭が小説を書いていた。絶版になっていないといいのだが・・・。

■ 松本市内、立派な民家の路上観察。正確には路上からではなくて大型店の駐車場からの観察。

持送り 押縁下見板張りの外壁、2階を3尺持出しているが、持出し梁を受ける「突っ張り」の支え板を持送りという。あるいはこの地方独自の名前があるかもしれない。

この持送りにはいろんな意匠の彫刻が施されるが、この例のような雲形あるいは波形が多いようだ。その理由は分からない。地方によってそれぞれ特徴があるこの持送りも民家(町屋)観察のポイント。

出し桁の端部は銅板で包んである(そういえば「包む」というシリーズ、なかなか書けない・・・)。

庇も銅板葺き。破風や垂木の先端も銅板包み。庇の見切り兼用の持送り(力板)。棟木まで付けている! この写真でははっきり分からないが、棟木を覆う銅板も屋根状に加工してある。

職人さんは実に丁寧な仕事をしている。

ここまで書いてアップしたが、昨日の午後再び観察して、気がついたことがあった。

持出し梁の先端近くの下面にボルトが見える(この写真で確認するのは困難)。2階の持出し部分が下がらないように斜め上方(柱の上部)へ引っ張っているものと思われる。周到な配慮、といっていいだろう。

『なんとなくな日々』、単行本の帯には**独特のやわらかな言語感覚で紡がれる、いま最も注目されている作家の最新エッセイ。**とあり、文庫本の帯には**じんわり広がるおかしみと、豊かな味わい。気持ちほとびる傑作エッセイ集。**とある。

この作家の魅力がこのふたつの帯の言葉に端的に表現されている。

自分の言葉で作品の魅力を語れ、いつも引用ばかりではないか、という内なる声も聞えてくるが、読了本備忘のために書くのだと割り切れば引用で事足りる。

「春が来る」では一緒にお酒を飲んでいた友だちがお葬式の帰り道で河童と目が合っちゃった、と話し出す。幽霊だの妖怪だのの話をする質(たち)ではない友だち。

川上さんはほろ酔いで家に帰る道すがら河童のことを思う。姿を人に見られてはならないはずなのに、驚いたことだろう。用水路に飛び込んだ河童は水を飲み込んだかもしれない。あわてて流されたかもしれない、などと。

そして川上さんは、**河童にも、人にも、等しく春が来る。**と結論する。

『なんとなくな日々』を読むのにふさわしい季節は春。

今日読み終えた小川さんの『海』新潮文庫には7編の短編の他に著者インタビューが併録されているが、その中でインタビュアーは**日本と外国が混在しているような描写がとても豊かなんですが、ときどき小川さんの作品を読んでいると、これは小川洋子さんという日本の作家が書いた小説だ、と分かりつつ、どこか他の世界で書かれたものの翻訳を読んでいるんではないか、という錯覚を感じることがあります。**と私と同様の感想を述べている。

それに小川さんは**そう言っていただけるとうれしいですね。(後略)**と答えている。

さて、7編の短編のうち、好きなのは表題作の「海」と「ガイド」、「バタフライ和文タイプ事務所」。

「バタフライ和文タイプ事務所」はいかにも小川さんらしいタイトル。官能小説を、というリクエストに応えた作品だそうだ。小川さんは清楚な大学院生(数学者の藤原正彦氏)、といった雰囲気の人。官能が最も苦手な分野、というのも頷けるが、そこは小川さん、なかなかのアイデアで官能を描いている。

さて、次。川上弘美さんの『なんとなくな日々』を新潮文庫で再読。

■『日本の庭園 造景の技とこころ』進土五十八/中公新書で全国の名園三十六景の特徴を、続いて『日本庭園―空間の美の歴史』小野健吉/岩波新書では日本庭園の歴史をザックリと押えた。

そして『禅僧とめぐる京の名庭』枡野俊明/アスキー新書で京都の庭園二十一景についての解説を読んだ。

まえがきに**それぞれの庭園の見方やデザイン的意図、その寺院の歴史などの知識を持って、これらの庭園を鑑賞することができれば、庭園を眺める楽しみは倍増することになります。**とこの本の出版意図を書いておられる。NHKの美の壺と同じコンセプト、庭園鑑賞マニュアル。

**禅僧として、そして日頃日本庭園のデザインをし、現場で指導をしている筆者が、単なる庭園研究者や評論家にはできない、禅と庭園との関係性や庭園から読み取った作庭意図をやさしく解説し、二一の禅寺の庭を紹介しました。**書いているが、ここにこの本の筆者の自信がにじみ出ている。

確かに実に簡潔、そして明解な解説だ。取り上げている庭園の平面図が付いていて、方丈と庭園との関係や空間構成が理解しやすい。

方丈については『日本庭園』では**方丈建築の通例どおりの南面する前後二列各三室の六室の構成で、後列東端の書院は(後略)**のような説明がなされているが、分かりにくい。

それに対してこの本では一般的な方丈の平面図が載っているし、**方丈建築における部屋の構成は、通常、三行二列、つまり、南側に三室、北側に三室を配した合計六室からなります。南側の三部屋は、公的な機能を果たす「晴(はれ)」の空間として扱われます。(後略)**と数頁にわたって分かりやすく説明している。

南禅寺の方丈庭園は虎の子渡しの庭とも呼ばれているが、その内容の詳細な解説に、なるほど!!だった。

あるいはこの二冊で想定してる読者層が違うのかもしれない。

京都の庭園を訪ねたい・・・。

▲撮影2008年7月

▲▼撮影2009年3月

■ あの繰り返しの美学な繭蔵、解体が進んでいて既に棟木が取り外されていると聞いて、今日また路上観察してきました。

小屋組みはすっかり解体されていました。棟木を直接支えていた2本の通し柱はまだそのままでした。床組みを解体しながら、取り外すことになるのでしょう。

この蔵の持ち主のMさんにお願いして、近くから観察させていただきました(工事現場ですから、作業着を着てヘルメットをかぶって)。

蔵の4隅は3階までの通し柱、およそ20cm角。それ以外の3尺ピッチの柱は2階までの通し柱でおよそ17cm角(きちんと角材になっているわけではなく尺間法のモジュールには乗らない寸法でした)。柱間の落し板は厚さが2寸くらい。

隣りの畑には取り外された棟木や登り梁が並べられています。7間、約13mの棟木は松材、ほぼ中央の寸法は、幅と成ともおよそ1尺2寸。

棟木には大工棟梁の他、力士の名前も墨書きされていましたが、クレーンなどなかった建設当時(明治27年)、どのように建て方をしたんでしょうね。

この蔵は県外に運ばれて再生されるそうです。

世界文学全集18「罪と罰」河出書房(430円)

Mに貸していたがようやく戻ってきた。長い間この長編小説を読んだのは中学生のときだったと思っていたが、巻末の発行年から、それはありえないことがわかった。版を重ねていて、この本は48版のものだが、発行されたのは高校一年生の時だ。

そうか・・・、Mには中学生の時に読んだ本だと言って渡していた。

中学生の頃は、松本清張の推理小説をよく読んでいたから、この本は読んではいなかったのだ。あのころは『罪と罰』ではなくて『点と線』だったのだ。

高校生になってから、名作といわれる本を読んでこなかったことに気が付いて、この本を読んだのだろう。2段組、細かな文字がびっしり。今はもうこんな長編を読む気力はないなぁ。登場人物の名前が覚えられない。でも主人公の名前 ロジオン・ロマーヌイチ・ラスコーリニコフだけは今でも覚えている。

中学生の時に読んだのなら、自室にある一番古い本ということになるから大切にしておこうと思っていたが、高校一年生のときだったとなると、もっと古い本があるだろう・・・。

表紙をトリミングしました。

■『 細胞の意思<自発性の源>を見つめる』団まりな/NHKブックス 読了。

第3章「細胞の思い、人間の思い」で著者は**私が本書で伝えたいことは、細胞が私たちと同じように、思い、悩み、予測し、相談し、決意し、決行する生き物だということです。**と書いているが、この本の帯の**思い、悩み、決断する細胞たち!**というコピーは著者のこの意図を的確に表現しているように思う。

発生生物学が専門だという著者は「科学的考え方」と「擬人的考え方」、ふたつの考え方を紹介し、〝擬人的考え方〟も正しく使えば立派な〝科学的道具〟になりうるし、〝科学的考え方〟と思っていたものも、使い方を一歩間違えば、きわめて〝情緒的な落とし穴〟に陥ってしまう(後略)と指摘する。

擬人派を自認する著者は始原生殖細胞の「ふるまい」を擬人的に捉える。そして細胞に「意思」を見る。(この意思という語を著者は「ある何らかの主体(たとえば人間個人または人間集団など)が他者(ほかの人間や生き物)によって強制されるのではなく、自己の純粋な立場において、なんらかの活動や思考などを想起し、行うこと という意味で使うことにします。」と説明している。) 注:下線部は本では傍点

すべては「共感すること」から始まる という小見出しで著者は次のように書いている。

**細胞を理解するうえでもう一つ重要なことは、推測や解釈を恐れずに細胞に接する方法の手本は、物理・化学的な考え方や手法(科学的手法)にあるのではなく、人間や動物を観察し、解釈し、記述する生態学や行動学の手法(擬人的手法)にあるということです。**

「科学的考え方」や「擬人的考え方」というのは認識論、つまり物事の本質をどのように理解するのか、という問題ではないのか。

長年付き合ってきた細胞に愛情を抱いている著者は細胞を擬人的に捉えているだけなのではないだろうか・・・、それとも「本当に」細胞に意思があるというふうに認識しているのだろうか・・・。なんだか哲学的な課題、浅読な私は本書を読了してもよく分からなかった。

■ 帯の右下のマークに注目。そう、この『なんとなくな日々』は岩波書店から出ているんです。川上弘美さんのエッセイ集。岩波書店でこういう本も出すんですね、意外です。

川上弘美さんはこの本のあとがきに、小説家にはなりたかったけれど、小説家はエッセイも書かなくてはならないみたいだったから、怖かった、と書いています。その川上さんもやがてエッセイを書くようになって・・・。

今朝の新聞に新潮文庫の広告が載っていました。小川洋子さんの『海』、角田光代さんの『しあわせのねだん』などと共にこの『なんとなくな日々』が大きな活字で載っていました。

早速、購入しなくては。

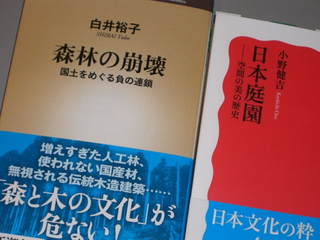

■ 3月、最初の読了本はこの2冊。

『日本庭園 ―空間の美の歴史』小野健吉/岩波新書

日本庭園通史。時代の美意識を反映しながら姿を変えてきた日本庭園。古代、中世、近世、近現代と時代を追いながら庭園の変遷を論ずる。

庭園の原初は縄文時代に求めることができると著者。祭祀もしくは儀式に用いる空間という機能面からの要請が庭園出現の前提ということだ。

**大自然の景観を縮模しつつ具体的かつ明快に表現する手法は、先に述べた「山水画の三次元化」と捉えることも可能であろう。**

著者は十五世紀の中頃に山水画の理念と技法を三次元化した枯山水が禅宗寺院の庭園に造られ始めたようだ、と書いている。

「山水画を三次元的に表現した枯山水」 こういう捉え方、好きだ。この捉え方に出合っただけでこの本を読んだ意味があったと思う。

ただ、以前『「縮み」志向の日本人』を読んだ者として、自然を縮めて庭園にし、さらに縮めて盆栽に、そしてさらに二次元化して山水画にした・・・、という流れ(時系列上無理かもしれないが)と捉えることが可能なら、それこそすごい!!面白い!!となったと思う。

庭園などの写真が何カットも載っているが、どれもやや大きめの切手くらいのサイズで分かりにくいのが残念。

『森林の崩壊 国土をめぐる負の連鎖』白井裕子/新潮新書

新書はタイトル勝負。書店で平積みされていた本書のタイトルと帯のコピーを見て購入。平易な文章で読みやすい。

**リアルな社会を支える仕組みは、実態を動かしている現場の当事者にとり、シンプルで分かり易いものが良い。人に右から左へと指示するだけの作業、人がしている事を見るだけの作業は、減らす方向で社会の仕組みを考えていくべきだろう。(中略)危険を冒して山に入り、木を切っている人より、書類をめくっているだけの人がえらいというのは妙な光景だろう。** ヨーロッパと日本の林業の実態の違いを見てきた著者の怒りに近い感想だろう。

伝統的な木造文化に背を向けた建築基準法、大工棟梁たちが訴えるその矛盾については2章も割いて書いている。

**森と木をめぐる問題を知り、それを解こうとすると、祖先が趣向を凝らしてきた自然と生活や産業との関係に行き着きます。豊かな自然環境と共にあった生活文化や産業文化を守り、発展させていくことにも繋がるでしょう。(中略)筆者も研究者として、建築家として、そして一人の日本人として、日本の森と木の文化を守り、育てる事に力を尽くしていきたいと思います。**

著者の真摯な姿勢に拍手!

■ 2月に読んだ本のレビュー。

山本兼一さんの小説(歴史小説と時代小説ってどう違うんだろう)を読んだ。日本人の美意識について学んでみよう、などと思わなければ読むことはなかっただろう。

『利休にたずねよ』 物語は利休の美を追求する原動力は何に由来するのかを追い求めて時を遡って進む、川の源流を訪ねるように。切腹する日から50年も遡ってたどり着いたのはひとりの美しい女性だった・・・。

『火天の城』 安土城築城をめぐる物語。ユニークなデザインはどのようにして生まれたのか、築城に伴う数々の困難・・・。

ともに建築用語が頻出するがその使い方に違和感はなかった。建築について実によく調べていることが巻末に載っている参考文献などからも窺える。

『凍』も『檀』同様、沢木耕太郎さんの綿密な取材ぶりが窺える作品だった。標高7千メートルを越える氷壁でのビバーク! ああ、水平なベッドでゆっくり眠ることの安心、安全!

『藤森照信、素材の旅』 カバーにいくつも穴をあけて表紙をちらっと見せるというユニークなブックデザイン。藤森さんの素材への関心の深さが伝わってくる。

『歌謡曲の時代』 ヒット曲を量産した作詞家 阿久さんの言葉に対する感性の豊かさに脱帽。

さあ、3月。今月はどんな本を読むことになるのだろう・・・。