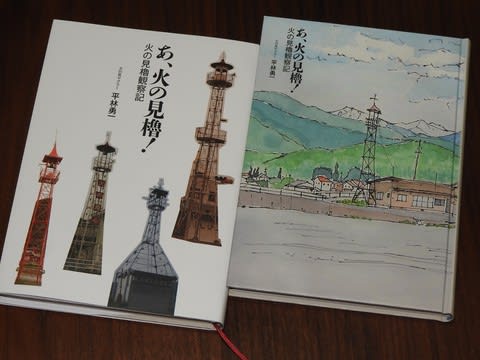

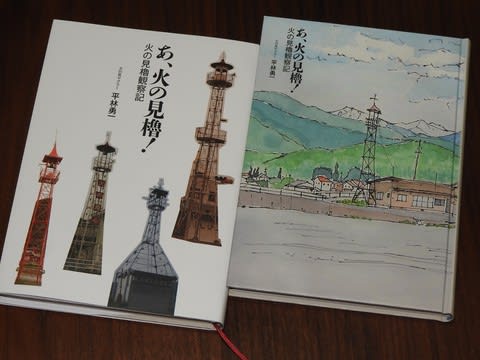

「あ、火の見櫓!」 発売中 詳しくはこちらをご覧ください。

■ 2016年の忘年会の席上で「火の見櫓っておもしろい書籍化構想」が浮上して翌2017年2月から原稿を書き始め、「書籍化プロジェクト」がスタートしました。それから約2年半、2019年の9月末に「あ、火の見櫓!―火の見櫓観察記」という書名で自費出版することができました。 出来上がった本を手にした時の感動は一生忘れることがないと思います。

出来上がった本を手にした時の感動は一生忘れることがないと思います。

10月1日、この本を新たな出会い、新たな展開に繋げるという次のプロジェクトがスタートしました。

本を読んでいただいた方々の感想を掲載させていただきます(11月26日現在)。

◎ この本、話題になるはずです。とっても写真が多いので、まず目で楽しめます。そして文章が簡潔です。

本当にここまで読みやすく、わかりやすくまとめられたものだと感心します。(ブログ友Tさん)

◎ いかにも平林君らしい超マニアックさで、着想も良く、実地取材も緻密で、感動します。消えて行く宿命の物を記録に残すことは貴重です。(大学時代の恩師)

◎ 火の見櫓って本当に色々あるんですね。写真がいいですね。(Uさん)

◎ これはすごい! 集大成ですね。絵が好いですね。(Eさん)

◎ おもしろかったです。これは論文ですね。それも卒論レベルを超えてます。(高校の後輩S君)

◎ 楽しく読ませていただきました。これからもより大勢の方に読んでいただきたい1冊です!(Cさん)

◎ スケッチがとてもすてきですね。スケッチだけで一冊作れるのでは?と思いました。 今はもうない火の見櫓も載っていて貴重な資料にもなりそうですね。(Yさん)

◎ 初心者にも判り易く、それでいて丹念な解説に脱帽致しました。(静岡県 Hさん)

◎ 分かりやすい文体で詳細にまとめています。(FM長野 Kさん 番組でのコメント)

◎ 消防団員の頃にさんざん登った地元の火の見櫓が紹介されていて、嬉しいです。 (Tさん)

◎ 面白いですねェ~! 火の見櫓って一つとして同じものがない感じですね。路上観察見上げ編ですね(笑)。各章頭の淡彩スケッチもすごくいいです!(いとこのH君)

◎ 火の見櫓、本当に興味深いです。(Kさん)

◎ 火の見櫓の魅力を通じて景観を語っているようにも感じます。(Oさん)

◎ スケッチいいですね。今度は個展ですよね。(S君 大学の後輩)

◎ 写真うまいね。絵は正確で遠近感と着色はさすが、OK!(O君 高校の同期生)

◎ マニアックですが、めちゃくちゃおもしろい世界(BWさん)

◎ 建築士の視点と、絵を描かれる方からの視点、そしてユーモアも交える文才が融合した作品のように思います。(Hさん)

◎ 想像していたよりはるかに奥の深い素晴らしい内容だと感じました。(Mさん)

◎ ぜひたくさんの人に読んで頂いて、火の見櫓ファンが増えるように、また地区の文化や営みと建築の関わりみたいなことへ心を寄せ てもらえる一助になって欲しいなと願っています。 素敵なご本を読ませて頂いています。ありがとうございます。(Sさん)

◎ 写真の素晴らしさもさることながら、精緻な図面のような論理的な文章もこの本のもうひとつの魅力だと思います。(Cさん)

◎ 専門の建築家としての解説や見かたと、柔らかな文章や地域文化も織り交ぜられ、とても楽しく拝見しております。 (Tさん)

◎ やはりスケッチ画がいい雰囲気出してますね♪ (Kさん)

◎ 専門家の視点は違うね。おもしろかった。 (Nさん)

◎ みんなが何気なくそこにあるものとしてさほど気にしていないものに注目して掘ってくのにすごい惹かれるんですよね。(Sさん)

◎ この本を幼なじみが書いたことに感動してます。(Nさん)

◎ スケッチ、好いね 味があるよ。今度は画集だね。 (Kさん 電話にて)

◎ 火の見櫓も極めれば素晴らしい。(Nさん 高校の同期生)

◎ これであなたも "火の見櫓!目に付いてしょうがない症候群" (Kさん 高校の同期生)

◎ 写真が豊富で、いろいろなタイプの櫓を解説、興味深く楽しい本です。(Sさん)

◎ ブログで拝見していたことも、本を読んでより理解することが出来ました。 素敵でオシャレな本。U1さんの水彩画、とってもいいですね。(Uさん)

◎ とても楽しく興味深く読んでます。火の見ヤグラーの熱い思いが伝わる本です。(幼馴染みのCちゃん)

◎ 思ったより、ずっと立派で素晴らしいですね。(中略)写真もたくさんなので、活字が苦手な私には助かります。写真集のようにみられますからね。(後略) (いとこのYちゃん)

クイズの答えは下の写真で分かりますね。

クイズの答えは下の写真で分かりますね。